融通?建構?轉型:“學習任務群”視角下的習作單元整體教學實踐探究

摘 要:《義務教育語文課程標準(2022年版)》明確指出以學習任務群的形式組織與呈現課程內容,推動課堂教學變革。因此,教學時要在領會學習任務群基礎上,樹立單元整體意識,精準定位習作單元內各板塊的功能,進行整體設計單元教學,促進學習深度發生,助力學生語文核心素養的發展。文章以統編版小學語文教科書五年級下冊第五單元為例進行教學實踐,力求遵循學生基本規律,通過貫穿單元始終的學習任務群設計,使學生在單元的整體學習任務情境中走向獨立表達。

關鍵詞:學習任務群;單元整體;任務情境

中圖分類號:G623.2

文獻標識碼:A

文章編號:1673-8918(2023)52-0033-05

在這個信息爆炸的時代,教育不再僅僅是傳授知識,更需要培養學生的綜合能力,以便他們能夠適應未來的挑戰和機會。學習任務群作為一種新的教育理念,旨在打破傳統教學的邊界,將知識和技能整合到有意義的任務中,以促進學生跨學科思維和綜合能力的發展。文章旨在探討融通、建構和轉型三個關鍵教育元素如何在學習任務群的視角下被整合到習作單元的整體教學實踐中,通過將這些元素相互交織在一起,實現更高層次的學習成果,幫助學生更好地理解和運用所學的知識。

一、 “融通+”,實現單元統整性

統編版小學語文教科書五年級下冊第五單元是一個習作單元,本單元以“字里行間眾生相,大千世界你我他”這一凝練的語言傳達了“形形色色的人”這一人文主題。圍繞主題,本單元編排了精讀課文《人物描寫一組》《刷子李》,習作例文《我的朋友容容》《小守門員和他的觀眾們》以及習作《形形色色的人》,其間穿插安排了“交流平臺”與“初試身手”,這些板塊內容緊密聯系,協同一致地指向學生習作能力的提升。

(一)通觀教材,確定單元目標

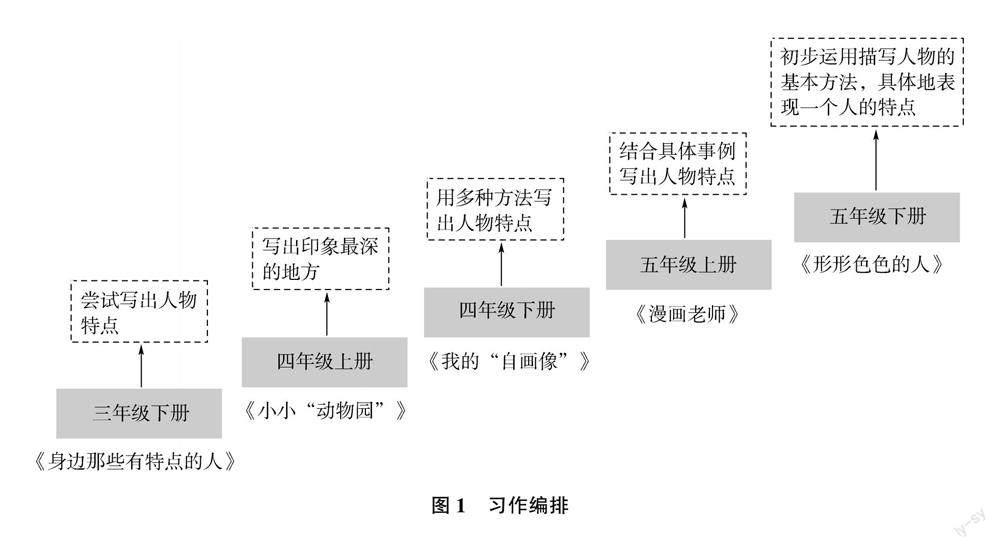

本單元的語文要素分別是“學習描寫人物的基本方法”和“初步運用描寫人物的基本方法,具體地表現一個人的特點”。從課程內容的角度看,該單元主要屬于發展型學習任務群的“文學閱讀與創意表達”。通觀統編版教科書對寫人的習作編排,可以發現是由易到難的螺旋式發展,如圖1所示,這體現了學生寫人習作能力的循序提升。而本單元的學習,重點在于引導學生學習運用單元課文所學的描寫人物的方法,把人物的特點寫具體。

(二)融合資源,設計學習任務

通過對課后習題、課中批注和交流平臺等幾個板塊的梳理,發現整個單元都為習作鋪路,聚焦表達方法的學習。將本單元的學習主題定為“聚焦人物描寫 塑造鮮明形象”,依據主題,結合新課標的“文學閱讀與創意表達”學習任務群的要求,引領學生在語文實踐中感受文學語言和人物形象的獨特魅力,表現自己獨特的體驗與思考,嘗試創作文學作品,因此,設計主任務為“人物素描大薈萃”。為凸顯學生習作能力提升這條主線,將教材編排的各項內容作為整體,進行主任務分解,設計了啟“人物素描薈萃之旅”、讀“作家筆下的眾生之相”、繪“身邊特點鮮明的人”、享“同學筆下形形色色的人”四個子任務。

二、 “建構+”,落實讀寫一體性

作為習作單元整組教學不再將單元學習剝離為“閱讀”“寫作”。而是閱讀時,從寫進入,閱讀便成為寫作的范例,寫作時,從閱讀開始,寫作便是閱讀的遷移和提升,言語實踐變得豐富而飽滿,能力和過程、知識與方法、內容及情感,一切都在閱讀與表達間相互依賴、相互促進,實現讀寫一體性。

(一)建構“情境鏈”,激發創作興趣

葉圣陶先生認為:“寫作的根源是發表的欲望,正如同說話一樣,胸中有所積蓄,不吐不快。”由此可見,習作的第一要素是積極的情感活動。統編版五下第五單元歸屬于“文學閱讀與創意表達”學習任務群,根據此學習任務群的定位和年段教學目標,整合本單元的學習內容、學習資源,設計“人物素描大薈萃”這一真實而富有意義的情境,提高學生內驅力,激發學生主動創作的興趣,具體設計的任務情境如下:

“人物素描大薈萃”征集令

同學們:

“字里行間眾生相,大千世界你我他”,生活中的每一個人,所遇即緣分。學校紅領巾廣播站將開展“人物素描大薈萃”線上展播與線下展示活動,希望同學們通過學習與觀察,用手中的筆書寫心中最有特點的人,踴躍參加優秀作品展播。現向每一位同學發起征集令:

1. 閱讀課文內容,拓展課外閱讀,學習描寫人物的基本方法。

2. 每位同學至少撰寫一篇習作,學習并運用描寫人物的基本方法,選取典型事例具體表現一個人的特點。

3. 感興趣的同學還可以把筆下的人物學著篇章頁的樣子畫在封面屏風上。

(二)建構“圖式鏈”,感悟寫作方法

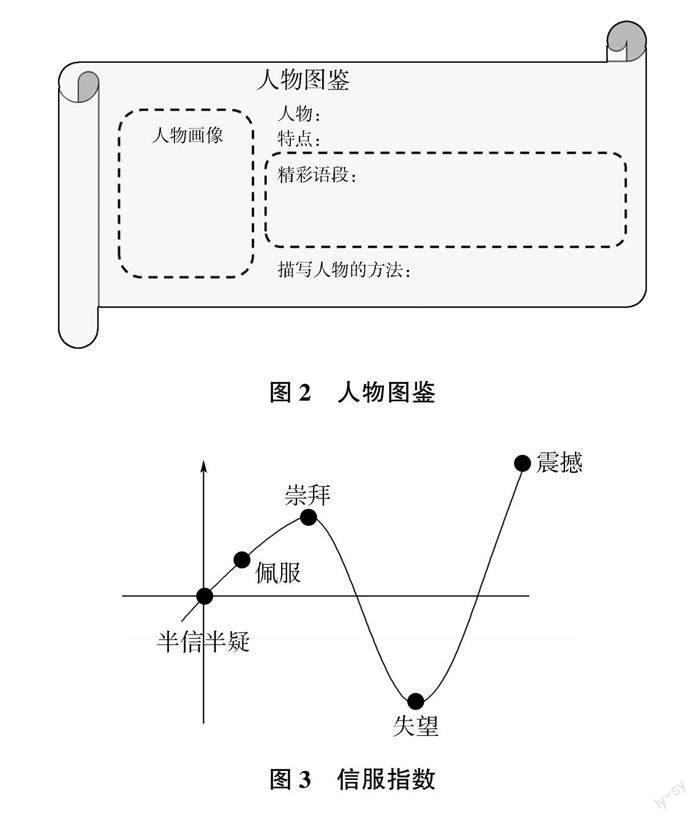

閱讀與寫作最深刻的關聯不是材料的相似性,不是主題的相同性,也不是形式的相近性,它們之間最本質的、最為重要的關聯在于圖式。教師在教學中可以運用可視化思維工具,構建習作圖式,引導學生對習作方法進行感知和掌握。在學習本單元的精讀課文前,學生可以通過完成“眾生之相首映禮”之“人物圖鑒”(圖2),梳理出人物特點,從而形成對文中人物的初步評價。在教學《刷子李》這一課時,引領學生通過描繪曹小三的語句,發現他內心變化的過程,并完成曹小三對刷子李的信服指數圖(圖3)。借助可視化的圖表,不僅能使學生清晰地感受到刷子李的技藝非凡,還能使學生關注到小說情節的曲折發展,了解到可以通過描寫他人反應來間接塑造人物特點。除此之外,思維導圖也是教學中常用的可視化思維工具,其直觀、系統,便于學生記憶。本單元的教學中,借助習作例文,能引導學生通過思維導圖來梳理寫人的方法,并在習作中使用思維導圖進行寫作方法的評議,實現對寫作方法由認知到實踐運用的轉化。

(三)建構“語言鏈”,提升表達能力

教材中的語言訓練點是散落在課文、“口語交際”和“語文園地”之中,從語文核心素養的角度來看,教學中應該關注學生在語言學習過程中的自主探究和自我體驗,依靠學生自身在讀寫實踐中的摸索、積累和感悟,從而提升表達能力。

在教學《摔跤》時,可以先讓學生觀看視頻,然后在練習本中嘗試寫:“如果讓你把摔跤的過程寫下來,你會用到哪些動詞?”學生寫完之后,再對比書中的動詞,會發現要把畫面寫生動,需要用上不同的動作詞。接著,再引導學生思考:“如何把人物的活動過程寫得完整具體呢?”關鍵是腦海中要有動作的畫面,想想從頭到尾的細節動作,把每一個動作都一步步列出來,最后串成一系列的動作。以打籃球的“防守”動作為例,寫作不能只寫“防守”“進攻”“發球”這種空洞的詞,要把他們轉化成腦海里的畫面,分解成一個個動作。

以《他像一棵挺脫的樹》這篇課文為例,要重點關注文中的外貌描寫,學生經過仔細閱讀能夠發現,作者為了寫好祥子的外貌,分別寫了他的身材、肩、頭發、脖子、眼、鼻等,充分展現他的外形特征。于是,教師在課堂上設計了“馬路對面,我又看到了他……”的小練筆,引導學生虛構一個文學形象,通過描寫身上多個部位,來突出角色的外形特征。接著出示祥子之后的變化,并且引導學生抓住關鍵字眼,學生不難發現人物的外貌也體現了人物的遭遇,在某些方面也讓人感受到人物心理的變化。

再以《刷子李》這篇課文為例,這篇課文的語言表達極具特色,教師可以通過加紅片段中的詞語,引導學生發現動作描寫四個字一頓,使人讀起來有一種音樂的節奏感。于是帶著學生模仿作者筆風,嘗試人物描寫。

三、 “轉型+”,達成教學評閉環性

在新時代教育中,我們要不斷探索教學評價的新路徑,以滿足學生多元化、個性化的學習需求。為此,“轉型+”教育理念應運而生,其旨在構建一個全方痊素質教育的模式,使教育評價成為學生發展的閉環。《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出:“評價要理解和尊重學生的自我評價和互相評價。要尊重學生的個體差異,有利于每個學生的健康發展。”評價不是終點,而是加油站,是新的起點。在對學習活動推進的過程中,要關注學生在學習情景中的實際表現與能力進階情況,讓學生更有效地發展和提升。因此,在本課教學中構建“教—學—評”體系,幫助學生對照、反思并改進自己的學習模式。

(一)轉型思維

轉型思維代表了一種現代教育的演進,強調了教育不再僅僅是信息的傳遞,而是鼓勵學生在教育過程中扮演更積極的角色,這一新時代的教育模式追求的是培養學生的自主性、創造性和問題解決能力,而不僅僅是將知識灌輸給他們。在這種模式下,教師需要放下傳統的教師身份,轉變為學生學習過程中的引導者和合作伙伴。教師的任務不再僅僅是傳授知識,還要激發學生的好奇心,引導他們思考和提出問題,鼓勵他們自主探索和實踐,幫助學生更深刻地理解所學內容,并將知識與實際情境聯系起來。此外,轉型思維強調了學生的個體差異。每個學生都具有獨特的興趣、需求和學習風格,因此,教育需要提供個性化的支持和學習機會,以滿足不同學生的需求,激發學生的學習動力,提高他們的學業成績。此外,這一教育模式還強調了實踐和體驗的重要性。學習不僅僅發生在教室內,還包括實際的應用和實踐。學生有機會將所學的理論知識應用到實際情境中,從中獲得更深刻的理解和實際技能。這種實踐導向的學習有助于為學生的未來職業發展做好充分準備。

(二)引導自我評價和相互評價

在統編版語文教材五年級下冊第五單元中,教師首先應引導學生學習特定的知識和技能,例如文學作品分析或寫作技巧,不再是傳統的知識傳授,而是激發學生的創造力,鼓勵他們在教育過程中積極參與。這是“轉型思維”的一部分,將學生從被動的知識接收者變為主動思考、探索和實踐的學習者。其次,教師需要在學習過程中引導學生自主評價。學生可以被要求對他們的作業、討論和其他學習成果進行反思和評價,提出他們自己的觀點,發現問題并思考如何改進,幫助學生認識到他們的學習過程中的優點和不足,以及自己的學習風格。再次,教師可以鼓勵學生進行互相評價。學生可以在小組討論、合作項目中對同學的作品進行評價和反饋,促進學生批判性思維、表達能力和團隊合作能力的發展,同時也引導他們從不同的角度看待問題,豐富他們的學習經驗。最后,教師可以使用這些自我評價和互相評價的反饋信息來不斷改進教學方法和內容,調整教學策略,提供更適應學生需求的教育體驗。這種反饋循環是“閉環性評價”的關鍵部分,有助于不斷提高教學質量和學生的綜合素質。

(三)落實可視化評價,提升思維能力

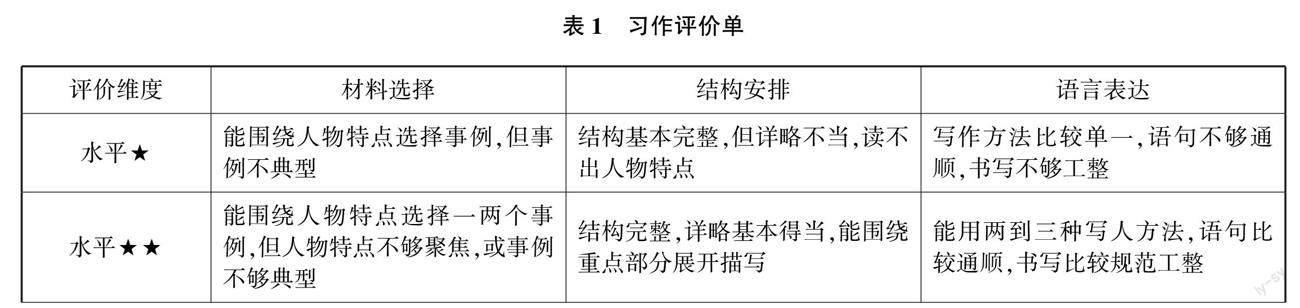

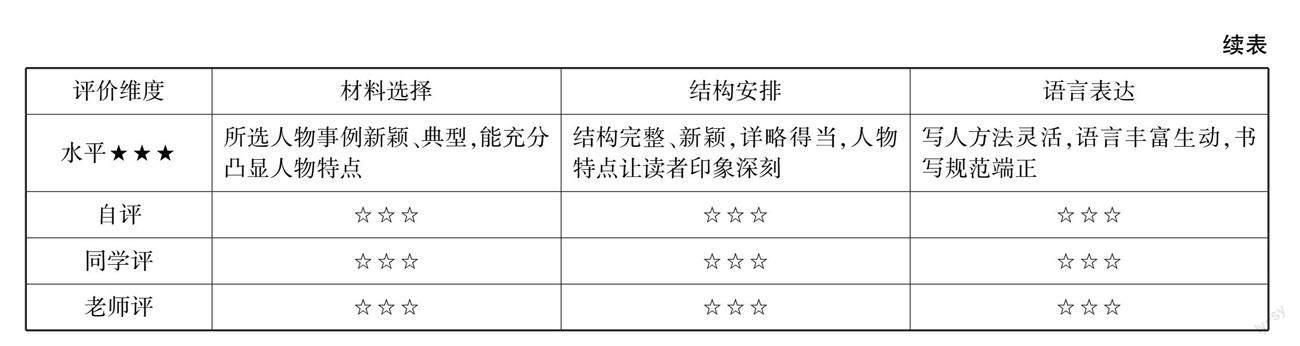

本課教學中設計了可視化《形形色色的人》習作評價單,如表1所示。為全面精準地診斷學生單元習作的情況,圍繞習作要求以及貫穿單元學習過程的關鍵要素,即“有特點”“選擇典型事例”“寫具體”,將單元習作目標進行分解,設計更精細、指向習作能力的分項評價標準。習作評價單使習作任務看得見,看得準,看得清,將表格式評價分成了自評、同學評和老師評三位一體評價模式,學生明晰自評和互評的路徑,有目標地逐一對照、反思、修改自己的習作。可視化評價設計鼓勵學生在評價準則的引導下進行學習,反思成果。學生既是被評估的對象,又是評估的主體。

(四)融入過程性評價,促進教學相長

評價任務貫穿于學習過程的各個環節,包括學習理解、應用實踐和遷移創新等一系列活動。在本單元的學習過程中,教師綜合考慮學生的表現,進行多元評價,并將評價內容融入課堂教學中的不同階段。例如在新單元開啟之時對學生制作的“人物圖鑒”進行評價時,在課堂上采用首映禮評獎的方式,關注學生呈現作品的方式;精讀課文教學時,借助“問題信息單”,時刻關注學生在交流和討論中,是否能夠提出自己的觀點、做出獨立判斷,并對重要段落有個人感受,他們能否總結寫作方法等方面的經驗。而在進行習作修改時,通過人物薈萃素描館展示這一形式,讓每位學生使用“批注單”對參展同學的作品進行評價,并貼在作品旁。在這一活動中,提示學生在寫得好的地方、體會深的地方、有啟發的地方做贊美式批注、建議式批注、質疑式批注等,學生批注評價的過程也是一種不斷反思的過程。這些過程性評價是學生學業評估的重要組成部分,有助于鼓勵學生主動參與學習,反思自己的學習效果,并培養對學習的信心。教師在教學過程中也能夠持續收集和分析學生的學習信息,隨時監測他們的學習活動成果,并靈活調整課程難度和進度。通過師生共同評價和相互促進,有利于教師精確授課以及有效地推動學生的實際學習。

四、 結論

在語文學習活動中,強調將學習置于真實情境中,以任務為驅動來激發學生的學習積極性和主動性。習作單元整體教學實踐中,教師在課堂教學時將學習內容、學習資源進行整合,通過主任務驅動學生主動成為學習的主體,使學生的靈感迸發出來,思維活躍起來,逐步掌握寫人的方法并加以運用,并對學生整個單元學習過程進行綜合性評價,切實提升學生的語文核心素養,使學生成為知識的建造者,通過自主思考、探索和實踐,能夠更深刻地理解和掌握所學內容。最重要的是,轉型思維的引入讓教育變得更加靈活,教師的角色從傳統的知識傳授者轉變為學生學習道路上的引路人,引導他們培養自主學習和問題解決的能力。總之,在教育領域,教師應積極迎接變革,通過對“融通·建構·轉型”教育理念的實踐,為學生提供更富有意義和深刻的學習體驗,幫助他們更好地迎接未來的挑戰,這是教育改革的方向,也是教師不懈努力的目標。

參考文獻:

[1]王小虎,王華星.大單元視角下“教—學—評一致性”習作教學設計——以四(上)習作單元為例[J].小學教學(語文版),2022(11):25-28.

[2]杜寶治.學習任務群視角下“教—學—評一致”的習作單元整體教學實踐——以統編版小學《語文》五下第五單元教學為例[J].福建教育學院學報,2023,24(5):75-78.

[3]顏映麗.“教學評一體”讓習作教學高效有序[J].中學語文,2023(21):29-30.

作者簡介:宋雅倩(1996~),女,漢族,江蘇淮安人,南京市紫金山小學,研究方向:小學語文教學。