用好“畫外音”,讀懂“畫中意”

沈浩

摘 要:《從傳統(tǒng)到現(xiàn)代》一課教學,讓學生循著《最偉大的作品》MV的腳步,借助歌詞的“畫外音”,讀懂“畫中意”。先借助歌詞的提示,了解西方現(xiàn)代繪畫的概貌;之后辨析歌詞的隱喻,體會西方現(xiàn)代繪畫的創(chuàng)作風格;接著,深挖歌詞的內(nèi)涵,探究西方現(xiàn)代繪畫的時代背景;最后,圍繞歌詞進行再創(chuàng)作,內(nèi)化對西方現(xiàn)代繪畫的理解。

關鍵詞:高中美術;西方現(xiàn)代繪畫;《從傳統(tǒng)到現(xiàn)代》

受傳統(tǒng)審美觀的影響,有些學生會認為,一件具象的栩栩如生的美術作品才是好作品。湘美版高中美術必修教材美術鑒賞的《從傳統(tǒng)到現(xiàn)代》一課,呈現(xiàn)的多為西方現(xiàn)代美術作品,以變形、夸張、怪誕的形象為主。對此,學生往往感到迷惑不解,甚至產(chǎn)生排斥心理。如何改變學生的審美認知,讓他們懂得西方現(xiàn)代繪畫作品中這種怪誕、抽象的表現(xiàn)也是一種藝術美,是藝術家藝術審美的情緒宣泄和表達,以及藝術情感的升華,懂得“和而不同”的道理,從而形成健康向上的審美情趣,一直困擾著我。周杰倫的音樂專輯《最偉大的作品》MV上線后,在學生中間非常流行。這首被網(wǎng)友戲稱為“一部西方近代美術史”的音樂作品,展現(xiàn)出了20世紀初期的獨特文化。MV即音樂短片,又名“音畫”,融音樂和畫面于一體,具有視聽結(jié)合的優(yōu)勢。我由此產(chǎn)生了一個大膽設想:把《最偉大的作品》MV引入《從傳統(tǒng)到現(xiàn)代》一課教學中,讓學生循著MV的腳步,借助歌詞這一“畫外音”,讀懂“畫中意”。

一、 借助歌詞的提示,了解西方現(xiàn)代繪畫的概貌

課堂伊始,我先播放這一MV,創(chuàng)設一種情景交融的視聽藝術氛圍。唯美的MV畫面加上一個時空旅人邂逅藝術家的故事,立刻將學生的視覺、聽覺調(diào)動起來。我適機提問:你找到《最偉大的作品》中的藝術彩蛋了嗎?

這一引導讓學生再次有目的地觀看視頻,借助其中的歌詞,將畫面和教材上西方現(xiàn)代美術作品的圖像進行直觀地對比識讀,在輕松、愉悅的流行音樂氛圍中,拉近了自己與西方現(xiàn)代美術作品的距離。

學生在討論交流過程中,發(fā)現(xiàn)了很多杰出畫家以及與他們對應的作品,也初識了這些畫家的作品風格。如“不是煙斗的煙斗,臉上的鴿子沒有飛走……”描寫的是“偏執(zhí)”的馬格利特;“達利翹胡是誰給他的思索……融化的是墻上時鐘還是乳酪……”形象傳遞了達利的外貌特征,也致敬了他的作品《時間的永恒》;“星空下的夜晚,交給梵谷點燃”則很明顯地指向畫家凡·高和他的作品《星空》。

視聽結(jié)合的方式,使學生對西方現(xiàn)代美術作品的識讀變得輕松而有趣。

二、 辨析歌詞的隱喻,體會西方現(xiàn)代繪畫的創(chuàng)作風格

《最偉大的作品》MV為學生搭建了走進西方現(xiàn)代繪畫的橋梁。在學生對西方現(xiàn)代美術作品有了基本的認識后,就需要進一步挖掘作品的內(nèi)涵,加深對西方現(xiàn)代美術作品的感悟。

例如,學生通過歌詞 “不是煙斗的煙斗”“臉上的鴿子”迅速找到馬格利特的代表作《圖像的背叛》和《戴圓頂硬禮帽的男人》。《圖像的背叛》的畫面就是一支煙斗,下面卻配了“這不是一支煙斗”的文字。我抓住“這不是一支煙斗”這句話,引導學生進行質(zhì)疑:圖像與文字是否產(chǎn)生了矛盾?如果是,兩者之間存在怎樣的矛盾?這種矛盾的設置是否是作者有意為之?學生圍繞是不是“煙斗”展開了深層討論,在情境中感知、思考作品的內(nèi)涵,轉(zhuǎn)變了思維方式,提升了思辨能力。

此時,我又出示教材中馬格利特的作品《錯誤的鏡子》及其自述,“這是一面錯誤的鏡子,因為它是自然的幻影,不是自然本身,它僅是一幅畫,只有眼睛的主人實際所感知的自然,才是可信的真實”,引導學生轉(zhuǎn)換思維方式欣賞西方現(xiàn)代作家作品:“畫面中人類的眼睛為何是錯誤的鏡子?透過這面鏡子可以看到什么?”這一問題啟發(fā)學生重新思考《圖像的背叛》中畫面、文字和現(xiàn)實之間的關系:實物的煙斗有其功用性,畫面中的“煙斗”圖像顯然沒有,也就是說,圖像只是物體的再現(xiàn),只是作為一種符號出現(xiàn),是事物的視覺幻象,并非現(xiàn)實的真實事物。畫家借“這不是一支煙斗”的說明補全了圖像敘事的內(nèi)容,否定了自古希臘以來的美學和藝術中的再現(xiàn)原則,同時也建構了圖像之外的哲學闡釋語境。

我又借用同類作品進行分析,為學生搭建支架,幫助其讀懂馬格利特的藝術語言。學生通過轉(zhuǎn)換思維方式,獲取馬格利特“這不是”系列的話語隱喻的方式,在富有哲理的“悖理性”思考中理解其作品的深層內(nèi)涵。

三、 深挖歌詞的內(nèi)涵,探究西方現(xiàn)代繪畫的時代背景

貢布里希的《藝術的故事》中有這樣一句話:“沒有藝術,只有藝術家。”藝術家賦予藝術成立的決定性因素。因此,探究一件美術作品,離不開對藝術家所處社會環(huán)境和個人經(jīng)歷的認識。幫助學生進一步體會這些作品與當時的社會文化環(huán)境有著密切的關系,對于學生理解西方現(xiàn)代美術作品的風格大有裨益。因此,我讓學生抓住MV中的關鍵歌詞和畫面,深挖其內(nèi)涵,用視聽結(jié)合的方式,幫助學生理解作品創(chuàng)作的背景。

MV的開頭部分“我用琴鍵穿梭,1920錯過的不朽”,畫面對應出現(xiàn)了于20世紀20年代達到鼎盛時期的莎瑪麗丹百貨。我先提問:“1920年,有什么重要的事情發(fā)生?”有學生立刻想到1914—1918年的第一次世界大戰(zhàn)。對于“一戰(zhàn)”的影響,學生討論歸納為:以德國為首的同盟國戰(zhàn)敗而告終,英法雖然取得了戰(zhàn)爭的勝利,但是經(jīng)濟受到影響,甚至出現(xiàn)嚴重衰退。“一戰(zhàn)”使整個歐洲滿目瘡痍,社會動蕩不安。所以,人們開始質(zhì)疑“一戰(zhàn)”,重新思考原有的社會道德、理性思維和審美文化,長久以來根植于人們心中的價值觀在戰(zhàn)爭中被摧毀。

MV播放到“孟克橋上吶喊,這世上的熱鬧,出自孤單”時,畫面直接出示了蒙克的名作《吶喊》。學生通過“這世上的熱鬧”聯(lián)想到,19世紀末,俄國瘟疫嚴重,英國市場收縮,德國對內(nèi)擴軍備戰(zhàn)、對外殖民侵略,無政府主義者的人肉炸彈在巴黎下議院爆炸等。歐洲大陸經(jīng)濟蕭條,出現(xiàn)嚴重的經(jīng)濟斷層,社會動蕩不安,整個歐洲局勢開始分崩離析。挪威被英法蠶食導致國家分裂,社會危機重重。此時的蒙克是孤單無助的,對應歌詞“出自孤單”。而他母親早亡,父親暴病而亡,妹妹的精神狀況出現(xiàn)危機,這些又加劇了蒙克內(nèi)心的緊張和焦慮,令他幾近崩潰。他只能在藝術上尋找突破口——橋上“吶喊”:畫面中充溢著扭曲運動的線條,深藍色呈漩渦狀的線條似斜貫的大橋下的海水,來回起伏,傳達出似墮入深淵的恐懼。

這幅作品呈現(xiàn)出了作者在戰(zhàn)爭年代下內(nèi)心的苦悶、焦慮、孤獨和對死亡的恐懼。可以說,蒙克以他獨特的美術語言表現(xiàn)出了自己的反叛和與戰(zhàn)爭的對抗。

總之,我引導學生借助對《最偉大的作品》MV中具有時代文化意涵的關鍵歌詞和畫面內(nèi)涵的解讀,有效梳理出了“反西方傳統(tǒng)繪畫”的特點、流派與當時社會文化背景的關系,從而解決了教學難點。

四、 圍繞歌詞進行再創(chuàng)作,內(nèi)化對西方現(xiàn)代繪畫的理解

美術教學要引導學生“像藝術家一樣創(chuàng)作”,將深刻的情感體驗以藝術創(chuàng)作的手法表現(xiàn)出來。《最偉大的作品》MV以“我”的身份呈現(xiàn),第一人稱視角讓學生很容易在其中找到身份的認同感。基于此,我設計了“最……的……”的實踐創(chuàng)作任務,引導學生聯(lián)系現(xiàn)實生活,仿照《最偉大的作品》,化用西方現(xiàn)代美術作品中的藝術特色、表現(xiàn)特征,表達自己的觀點和情感。

在《最偉大的作品》MV的歌詞里,“ang”“ou”“e”多韻交換,旋律感強,朗朗上口,好唱又好記。西方音樂的節(jié)奏和說唱完美結(jié)合,給聽者一種新鮮感和時尚感,趣味性很強。學生聽著歌哼著詞,在個性創(chuàng)作中表達對現(xiàn)實生活的感受。

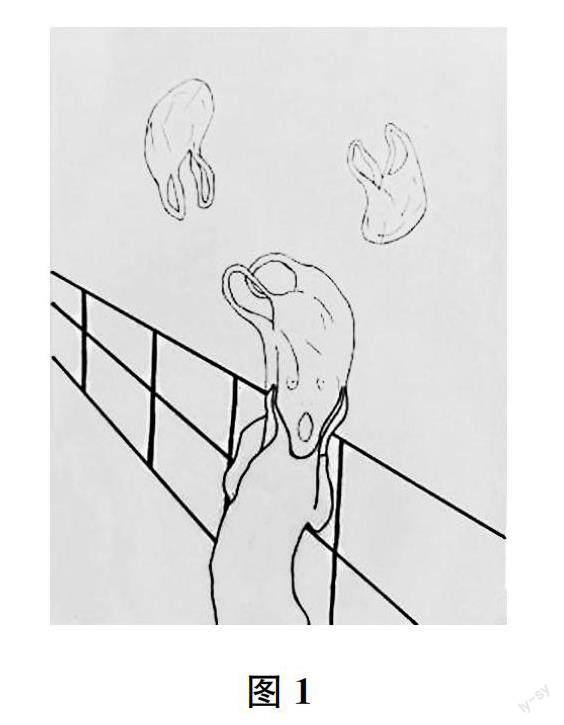

例如,有學生創(chuàng)作《最糟糕的發(fā)明》(如圖1所示),思考現(xiàn)實生活中白色污染的問題,利用網(wǎng)絡梗“二郎”化身《吶喊》中的骷髏像,被套上塑料袋的骷髏張大嘴似乎聲嘶力竭地尖叫,天空中除了飄飛的塑料袋,什么也沒有,警醒人類使用塑料袋對環(huán)境的危害。歌詞“孟克橋上吶喊”配上這一畫面,生動地表達出現(xiàn)實生活中塑料袋污染問題的嚴峻性。

在實踐創(chuàng)作結(jié)束后,我讓學生互評,說出作品中的形象帶來什么樣的視覺感受,使用了什么表現(xiàn)手法,促進學生進一步內(nèi)化對西方現(xiàn)代藝術風格的理解。