小學語文國學校本課程的設計與實施

唐志鵬 沈琛

【摘要】國學教育是語文教育的補充,能夠使語文教育更好地實現工具性與人文性的統一。在小學開設國學校本課程首先要制定明確且清晰的教學目標,其次要依據小學生不同年齡段的理解能力進行教學內容編排,再次要采用科學合理的方式進行教學,將國學教育滲透到小學生日常的語文學習當中。

【關鍵詞】校本課程 國學 小學語文 設計與實施

【中圖分類號】G62 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)34-0086-04

國學是中華五千年文明的結晶,是中國人的精神家園,蘊含著豐富的、健康向上的做人原則、處事態度、價值取向和民族精神。國學教育的基本目的就是讓學生在學習中華優秀傳統文化的過程中,領略其中的博大精深,形成對民族文化、民族精神的認同感,將國學精髓內化為自身的人格力量,用國學指導自己的學習、生活和實踐,并自覺做中華優秀傳統文化的傳承者和弘揚者。《義務教育語文課程標準(2022年版)》在關于課程目標的表述中提出,通過語文學習,熱愛國家通用語言文字,熱愛中華文化,繼承和弘揚中華優秀傳統文化。可見國學校本課程的目標與語文教育的目標具有一致性。語文是國學的承載方式,是展現國學魅力的平臺,語文教育承擔著弘揚優秀國學文化的責任,在小學開設國學校本課程,讓學生從小接受國學教育,有利于實現中華優秀傳統文化的薪火相傳。

小學是一個人發展的重要階段,世界觀、人生觀、價值觀在這個階段開始萌芽。語文必須發揮正確的情感導向作用,培養學生明辨是非的能力,提升其人文素養。當前的學校教育和家庭教育相對來說偏重于知識和技能的傳授,即智力因素的開發,而缺乏文化、人格等非智力因素的開發,致使部分學生的身心發展受到束縛,不利于其健全人格的形成。而國學教育恰恰可以彌補這一不足,因為國學教育更加注重學生人文素養的提升。學生從《論語》“己所不欲,勿施于人”中可以學會寬容;從《孟子》“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”中可以明了做人的原則;從《老子》“持而盈之,不如其已”中可以懂得處事的態度;從《大學》“德者,本也;財者,末也”中可以樹立正確的金錢觀……可見,在小學語文中加強國學教育能夠更好地實現語文教育工具性與人文性的統一。

一、確定教學總目標及各學段目標

《義務教育語文課程標準(2022年版)》總目標中提出,熱愛國家通用語言文字,感受語言文字及作品的獨特價值,認識中華文化的豐厚博大,汲取智慧,弘揚中華優秀傳統文化,建立文化自信。基于這一目標要求,桂林市復興小學提出了校本國學教育總目標:扎根國學的沃土,繼承和發揚中華優秀傳統文化,讓男孩子具有紳士風度、女孩子具有淑女氣質。在這一總目標的指導下,學校又根據學生不同年齡段的身心發展需求,對國學校本課程提出了不同學段的教學目標。

(一)第一學段國學校本課程教學目標

一是能用普通話正確、流利、有感情地朗讀國學經典篇目;二是能夠在閱讀國學經典過程中感受閱讀的樂趣;三是在閱讀國學經典中積累字詞、成語和格言警句;四是能夠大聲誦讀國學經典,體會國學經典語言的魅力。

(二)第二學段國學校本課程教學目標

一是能對國學經典中不理解的地方提出疑問;二是能與他人交流自己閱讀國學經典的感受;三是積累國學經典中的優美詞語、精彩句段;四是能在學習國學篇章內容的基礎上,密切聯系生活實際,學以致用。

(三)第三學段國學校本課程教學目標

一是樂于參加國學實踐活動,用國學指導自己的學習、生活;二是對國學中不懂的字詞、語段,能夠通過自主查閱相關注釋、書籍進行推想或理解;三是能夠積極主動地與同學交流、分享學習國學的心得體會,在交流中能夠有自己的獨到觀點或見解;四是誦讀國學經典,字正腔圓,能把握文章的抑揚頓挫,并且通過文章的節奏、韻律感受作者所傳達的情感。

二、合理編排教學內容

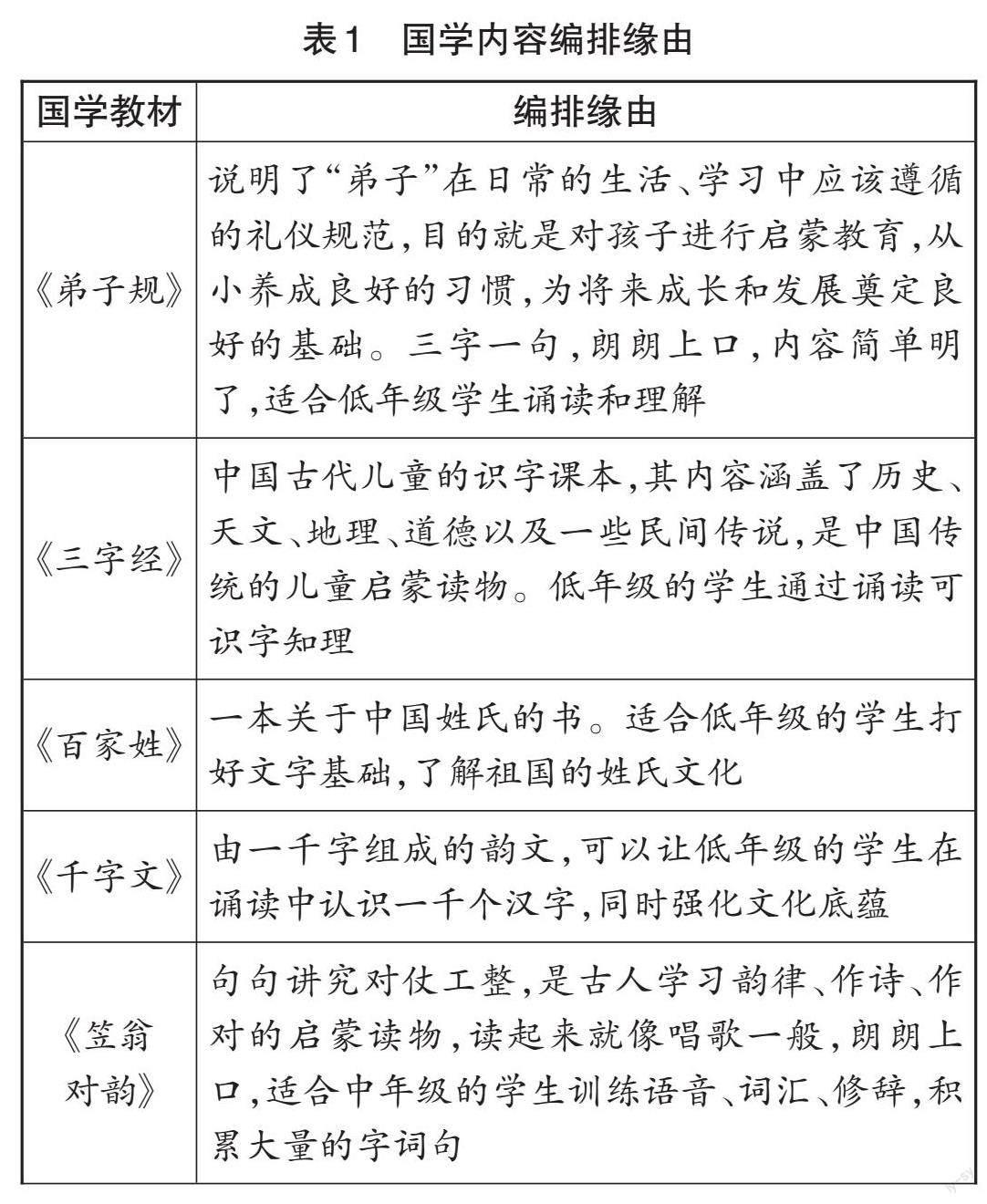

桂林市復興小學根據不同年齡段學生的理解能力和身心發展特點編排了不同的國學校本課程內容:第一學段的學生理解力還不強,側重于積累字詞,因而選擇了古代兒童的識字教材《弟子規》《三字經》《百家姓》《千字文》等為國學教材;第二學段的學生有了一定的接受能力,可以從閱讀國學經典中端正自己的心性和行為,側重于閱讀感悟,因而選擇了知識量較大的《笠翁對韻》《增廣賢文》《朱子治家格言》以及《論語》(節選)為國學教材;第三學段的學生已經有了一定的知識積累,側重于提升言語表達能力,因而選擇了觀點性、辯論性較強的《大學》(節選)、《中庸》(節選)、《孟子》(節選)、《莊子》(節選)為國學教材。具體編排緣由見表1。

三、探索多樣化的教學方式

在國學校本課程教學方式的探索上,桂林市復興小學強調多種教學方式綜合運用,注重以學生為主體開展課堂活動,以小學生易于接受、易于消化的多樣化方式進行授課,培養學生學習國學的興趣,在積累國學知識的同時樹立正確的價值觀。

(一)吟誦教學

吟誦法是一種把無聲的書面語言化為有聲的口頭語言的藝術再創造活動,它是我國古代學習語文的一種有效方法。古人讀書講究“吟哦諷誦”,十分重視朗讀。朱熹《訓學齋規》說:“凡讀書……須要讀得字字響亮,不可誤讀一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牽強暗記。只要多頌數遍,自然上口,久遠不忘。”這強調了吟誦的重要性。

吟誦法是桂林市復興小學國學課堂中最常見的教學方法,教師的主要任務就是教會學生朗讀的節奏、韻律,引領學生多讀、多背。小學是一個人記憶發展的黃金時期,在這個時期讓其熟讀、熟背一些國學經典,對其日后正確價值觀的形成具有不可估量的作用。俗話說,“書讀百遍,其義自見”。雖然學生當下可能對所讀、所背內容不理解,但是隨著年齡的增長和生活閱歷的豐富,他們會逐漸明白之前所讀、所背的國學經典內容,并隨著歲月的積淀把國學中的思想精華內化為自己的精神力量,用以處理人生道路上遇到的迷茫和困難,這對他們來說是受益終生的。朱光潛先生曾說:“私塾的讀書程序是先背誦后講解,在開講時,我能了解的很少,可是熟讀成誦,一句一句在舌頭上滾將下去,還拉一點強調音,在兒童時卻是一件樂事……我現在所記的書大半還是兒時背誦過的,當時雖不甚了了,現在回憶起來,不斷有新領悟,其中意味確實深長。”這也印證了在兒時多讀、多背國學經典的重要性。

需要強調的是,多讀、多背不是“死讀、死背”,而應是“活讀、活背”。教師在教學中可設計一些學生樂于參與的活動,激發其學習興趣。比如,筆者在課堂上組織國學吟誦競賽,以接力讀、接力背等方式讓學生在課堂中高效地讀好、背好國學經典。

(二)情境化教學

情境法是指在教學過程中,為了達到教學目標,從教學需要出發,創設與教學內容相適應的具體場景或氛圍,幫助學生正確而迅速地理解教學內容。

小學生喜歡形象、直觀的事物,教師可利用現代多媒體技術,將深奧的國學內容制作成動畫短片、幻燈片、連環畫等,使國學內容更具趣味性,從而加深學生對國學內容的理解。比如,筆者在講到《論語》“為政篇”中的“人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉”內容時,播放了兩段動畫短片:第一段短片中的兩個人分別推著“無輗”“無軏”的車,汗流浹背,十分費勁;第二段短片中的兩個人分別推著“有輗”“有軏”的車,輕松自如,毫不費力。這兩段短片讓學生形象地理解了文章所表達的“誠信”的重要性,調動了學生的感官,激發了學生的學習興趣。此外,筆者還在國學課堂上播放《高山流水》《陽春白雪》《梅花三弄》等古典名曲,以營造濃厚的國學氛圍,讓學生在典雅的環境里誦國學、學國學。在講到《弟子規》時,筆者還組織學生以課本劇的方式演繹其中的內容。這種通過扮演角色體會教學內容的方式收到了很好的教學效果,拉近了學生與國學的距離,讓學生對國學的理解更加深刻。

(三)故事化教學

故事化教學就是用經典的小故事來詮釋古文深奧的哲理,幫助學生理解原文的主旨。

兒童天生就愛聽小故事,根據國學內容給學生講一些與之相關的經典小故事不僅可以化繁為簡、化難為易,促進學生對國學內容的理解,而且可以激發學生對國學的濃厚興趣。比如,筆者在講《三字經》中的“昔孟母,擇鄰處。子不學,斷機杼”時,并不是教條化地說教,而是適時地拓展講述了“孟母三遷”和“孟母斷機”的小故事,使學生興趣倍增。又如,筆者在講《增廣賢文》中的“得忍且忍,得耐且耐。不忍不耐,小事成大”時,結合講述了“韓信忍辱”的故事,讓學生明白,我們平常與人相處難免會發生摩擦,有時候沒必要生氣,更沒必要大打出手,退一步海闊天空,能忍耐就盡量忍耐一下,這樣才能成大事,就像韓信一樣。

這些小故事中蘊含著大哲理,教師可通過故事化的講解,吸引學生的注意力,確保教學的實效性。

(四)生活化教學

生活化教學是指國學課的教學要貼近學生的生活。國學教學的最終目的是指導學生積極面對生活,正確待人處事,以國學的思維去看待身邊的事物。

教師在授課時要注重引導學生聯系日常生活中的點點滴滴談自己學習某些國學內容后的感受,使學生有意識地將國學與自己的生活實際聯系起來,學以致用,而不是陷入故事堆里。比如,筆者在講《老子》中的“上善若水。水善利萬物而不爭,處眾人之所惡”內容時,讓學生聯系生活實際,思考生活中有哪些人像書中所說的“水”一樣善良。一名學生回答:“我覺得清潔工叔叔阿姨們就是這樣的人。他們每天起早貪黑,做著很臟、很累,很多人都不愿干、瞧不起的活,為我們城市的美麗默默奉獻著。”又如,筆者在講《弟子規》中的“或飲食,或坐走,長者先,幼者后”內容時,讓學生對照自己在日常生活中是否做到,做到的提出表揚,沒有做到的要求改進。

這些有益的教學引導拉近了小學生與國學的距離,讓他們學會在日常生活中認知、體驗、踐行國學優秀思想,用國學優秀思想服務生活,用國學優秀思想解釋、解決生活中存在的矛盾、問題,真正意義上使國學走進課堂、走進生活。

四、實施科學的教學評價

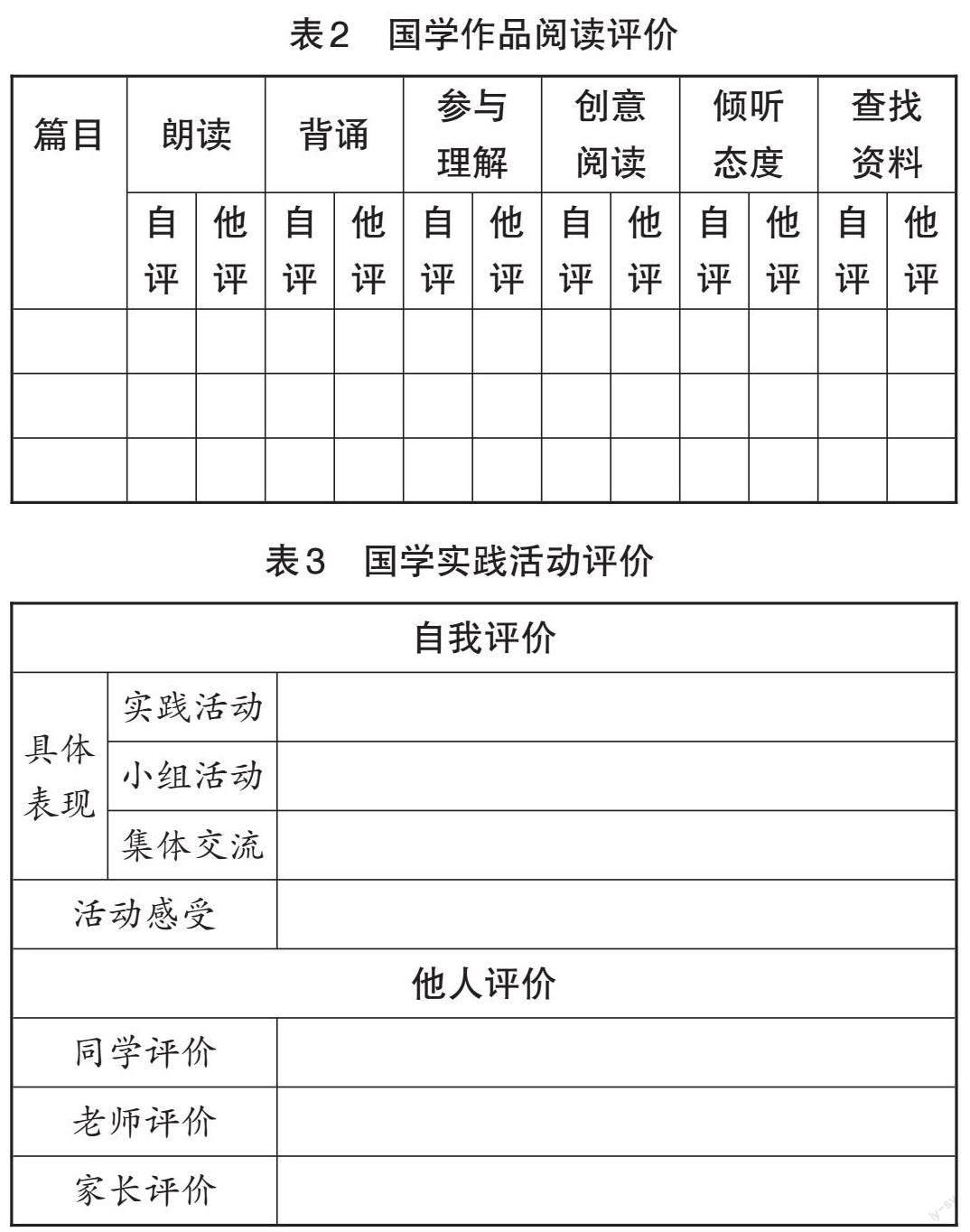

國學校本課程的教學評價不僅要注重定量評價,而且要注重定性評價;不僅要注重結果性評價,而且要注重過程性評價。也就是說,國學校本課程評價既要關注學生學習國學的最終結果,也要關注學生學習國學的過程,包括學生對國學的熱衷程度、在國學課堂上的表現、與他人合作探究的能力、國學實踐能力以及開拓創新能力等。并且,教師要對學生階段性的努力或者所取得的成果給予相應的鼓勵。

在教學評價中,教師、學生、家長都應該是評價的主體。教師是課程的實施者,教師評價作為評價體系中重要的一環,當然必不可少;學生作為學習的主體,以及課程的體驗者,也應對自己及其他同學的階段發展給予自評或互評,從中認識自我、肯定自我、反省自我、完善自我;家長與孩子的關系最為密切,對孩子的變化、成長,家長應該最有體會,因此家長的評價也就更具客觀性、真實性,家長及時有效的積極評價是孩子在學習、成長過程中不斷進步的動力。

“成長記錄袋”能夠收集大量的能描述學生發展的材料,客觀形象地反映學生各方面的進步、成績及其存在的問題,提高教師與學生的反思能力。桂林市復興小學通過“國學成長記錄袋”(部分內容見表2、表3)記錄學生學習國學的整個過程與最終結果,并據此評價學生學習情況。“國學成長記錄袋”能夠動態地顯示學生學習國學某一時期或某一階段的成長足跡,反映學生的進步過程、努力程度、各階段的知識掌握情況等,具有客觀性、真實性、全面性等特點。

總之,在小學開設國學校本課程首先要制定明確且清晰的教學目標。教學目標應該涵蓋總目標和階段性目標,小學國學校本課程的開發與實施要在總目標的指導下,分階段、分層次科學有序進行。其次,國學教學內容要充分依據小學生不同年齡段的理解能力進行編排,力求適應小學生的身心發展特點。再次,教學方式要多樣化,在激發學生學習興趣的同時,引導其將國學融入日常生活。最后,教學評價要科學合理,全面展現學生學習情況,并促進其未來更好地學習國學。然而,要真正在小學校園開設國學校本課程、推廣國學教育還會遇到很多的困難,比如部分家長對國學的當代價值認識不足、部分學生對國學不感興趣、部分教師對國學內容理解不透徹、國學課程教學評價體系仍不完善等。下一步,桂林市復興小學將從以下幾個方面加以改進:與家長保持密切聯系與溝通,引導家長積極參與國學校本課程的開發與實施,使其在參與的過程中理解國學校本課程開發的價值與意義;多開展國學課外實踐活動,激發學生對國學的興趣;科學篩選教學內容,重視國學現代價值的探討;不斷補充完善“國學成長記錄袋”,重視發展性評價,促進小學語文國學校本課程更好地實施。

參考文獻

[1]杜聰.淺談小學“國學”教育[J].教育教學論壇,2011(6):34.

[2]蔡秀敏.國學背景下的中學語文教學思考[J].新課程研究(教師教育),2008(6):71-73.

[3]陳玉秋.語文課程與教學論[M].桂林:廣西師范大學出版社,2004.

[4]劉丹.國學經典誦讀校本課程開發與實踐探索:以北安小學為個案[D].長春:東北師范大學,2011.

[5]田立君,陳旭遠.小學國學校本課程組織與實施[J].教育科學,2012(3):28-32.

[6]刑穎.淺談在中小學開設“國學”課程[J].成都大學學報(教育科學版),2008(10):26.

作者簡介:唐志鵬(1992— ),廣西臨桂人,本科,一級教師,主要研究方向為小學語文教學;沈琛(1991— ),陜西咸陽人,本科,二級教師,主要研究方向為小學語文教學。

(責編 鄭 夏)