京津冀職業(yè)教育校企合作的現(xiàn)實樣態(tài)與發(fā)展思考

沙俊 梁卿

摘要:校企合作是我國職業(yè)院校適應產業(yè)轉型發(fā)展的必然選擇,也是職業(yè)教育高質量發(fā)展的關鍵所在。從2021年京津冀地區(qū)職業(yè)教育教學成果獎獲獎成果中選取164項校企合作成果作為研究樣本,通過數(shù)據分析,發(fā)現(xiàn)京津冀地區(qū)校企合作取得了一定成效,各省市發(fā)展也呈現(xiàn)不同樣態(tài),但同時存在區(qū)域校企合作成效總體不盡如人意、校企合作資源省際不均、中職校企合作吸引力不足等問題。對此,京津冀地區(qū)可以從加強區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新、凝聚多元主體合力、推進科教融合、夯實中職校企合作基礎四個方面施策。

關鍵詞:職業(yè)教育;校企合作;職業(yè)教育高質量發(fā)展;京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展;科教融匯

校企合作是職業(yè)教育人才培養(yǎng)的基本模式,是培養(yǎng)技術技能人才的重要抓手,更是職業(yè)教育高質量發(fā)展的關鍵舉措和世界各國職業(yè)教育發(fā)展的共同取向,因此,各省在職業(yè)教育教學成果獎評審中明確提出要積極推進校企合作,探索人才培養(yǎng)模式。所以,職業(yè)教育省級教學成果獎也映射了各省職業(yè)教育校企合作的現(xiàn)實樣態(tài)。京津冀地區(qū)作為區(qū)域整體協(xié)同發(fā)展改革引領區(qū),在推動區(qū)域產業(yè)協(xié)同發(fā)展中開展的校企合作實踐與創(chuàng)新具有典型性。基于此,本研究以2021年京津冀地區(qū)省級教學成果獎為研究樣本源,分析京津冀地區(qū)校企合作的特點與問題,總結校企合作的實踐成果,明晰職業(yè)院校校企合作的發(fā)展方向。

一、研究設計

(一)文獻綜述

校企合作是職業(yè)教育人才培養(yǎng)的本質要求,也是職業(yè)技術教育研究的重要主題,通過對校企合作的相關研究發(fā)現(xiàn):學界主要聚焦于校企合作的現(xiàn)狀、問題與困厄、原因、疏解策略等幾個方面。從研究視角出發(fā),相關研究主要可分為以下三類:一是經驗研究,產教融合、校企合作可以認為是職業(yè)教育有別于普通教育類型的重要體現(xiàn),從而有學者通過研究校企合作性質,從概念入手分析校企合作,如俞啟定從產教融合與校企合作內涵入手,剖析了校企合作的實質在于契約關系的厘定、校企需求與工學結合[1]。二是依托學術理論剖析校企合作的實踐問題,分析校企合作現(xiàn)狀,如呂建強基于松散耦合理論審視校企合作問題,認為學校與企業(yè)具有共同目標又有不同的利益訴求,雙方組織合作兼具耦合性與松散性,并將校企合作沖突產生的動因歸于合作中忽視雙方差異、合作的不對等性、組織運作缺乏規(guī)制[2]。三是憑借實踐探究的數(shù)據資料展開研究,這類研究從分析角度又可分為企業(yè)視角與學校視角。在企業(yè)視角中,有學者基于企業(yè)調查報告發(fā)現(xiàn):企業(yè)日益凸顯出在職業(yè)教育辦學中的主體地位,政府政策支持與人力資源開發(fā)是企業(yè)參與校企合作的主要原因[3]。在學校視角中,有學者經過職業(yè)學校師生訪談發(fā)現(xiàn),管理者迎合政府評估和注重升學、教師教學任務繁重、缺乏激勵機制、學生職業(yè)認知不足、實習效果欠佳等問題導致了校企合作中職業(yè)院校的實踐困境,并提出了相應的優(yōu)化路徑[4]。

綜上所述,目前關于校企合作的現(xiàn)狀問題、模式探討、對策建議研究成果較多,多是以經驗歸納為主,但從結果導向出發(fā),分析、評判校企合作現(xiàn)狀與質量的量化分析研究尚不多見,而職業(yè)教育省級教學成果獎作為各省職業(yè)教育教學改革的重要成果體現(xiàn),對各省職業(yè)教育意義重大、影響深遠。由此,本研究試圖基于京津冀164項校企合作獲獎項目,分析校企合作現(xiàn)實樣態(tài)、揭示校企合作的發(fā)展問題,從而進一步探討對策,并提出建議,以期促進教學成果轉化,推進校企合作深度發(fā)展。

(二)數(shù)據來源與統(tǒng)計方法

1.樣本與數(shù)據收集。截至2022年12月底,京津冀兩市一省都公布了職業(yè)教育類教學成果獎獲獎項目名單。從兩市一省公布的獲獎項目情況來看,共有164項獲獎項目由校企合作完成。總體分布如下:北京市51項、天津市49項、河北省64項。

2.統(tǒng)計方法。本研究采用 Excel對 164項校企合作教學成果獲獎項目進行統(tǒng)計歸類,重點研究兩個方面的問題:一是校企合作獲獎項目數(shù)量與等級特征,獲獎主題聚焦在哪些方面、獲獎成果的職教層級分布、合作完成單位基本狀況;二是分析參與企業(yè)的數(shù)量、性質、所屬產業(yè)類型,了解企業(yè)參與校企合作特點,更加科學直觀地展示當前京津冀地區(qū)校企合作的現(xiàn)狀、特征與趨勢。

二、職業(yè)教育校企合作的現(xiàn)實樣態(tài)

(一)獲獎成果的總體情況:總體不盡如人意,區(qū)域不平衡

從表1來看,京津冀兩市一省在職業(yè)教育領域共評出獲獎成果702項,其中校企合作獲獎項目164項,占比23.4%,不到四分之一。這說明京津冀校企合作總體情況不盡如人意,需要校企進一步加強多元深度合作。從校企合作獲獎項目總量來看,河北省有企業(yè)參與的獲獎項目達到64項,高于北京的51項和天津的49項。從校企合作獲獎項目占獲獎總數(shù)的比例來看,天津市校企合作獲獎項目占獲獎成果總數(shù)的35.8%,明顯高于北京的22.7%和河北的18.89%。這說明,與北京和河北相比,天津職業(yè)教育校企合作較為活躍,成效顯著。京津冀三地在職業(yè)教育校企合作方面發(fā)展不均衡。

(二)成果維度:獲獎趨勢集中與省市多元發(fā)展

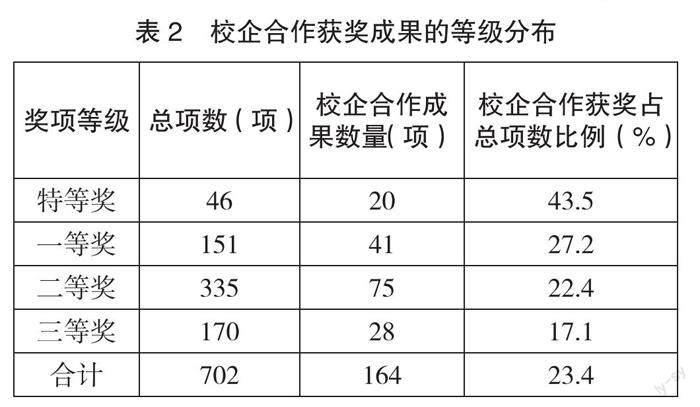

1.獲獎成果的等級分布特征。從獲獎成果匯總的等級分布來看,京津冀三地共評選出特等獎46項,其中有20項成果由校企合作完成,校企合作類獲獎項目占比43.5%(見表2)。在一等獎和二等獎中,校企合作類獲獎項目占比分別為27.2%和22.4。京津兩市沒有評選三等獎,河北省則評選了三等獎。在三等獎中,校企合作類獲獎項目占比為17.1%。從數(shù)據來看,隨著獲獎等級的逐漸提高,由校企合作完成的獲獎成果占比更大。這充分說明,校企合作是辦好職業(yè)教育必然選擇和本質要求。

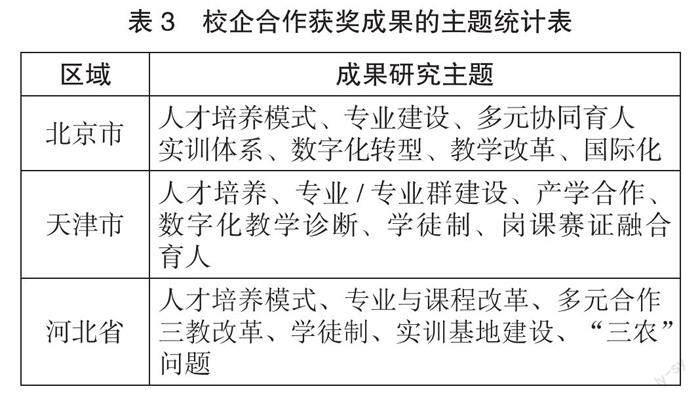

2.獲獎成果的主題分布特征。職業(yè)教育省級教學成果獎獲獎項目的研究主題在很大程度上反映了各省甚至國家層面校企合作的主要內容與核心成果[5]。對獲獎項目主題按區(qū)域進行分析,按頻次高低統(tǒng)計出每個省市排名前7的關鍵詞。(見表3)

對校企合作獲獎成果的主題進行統(tǒng)計歸類后表明,“人才培養(yǎng)模式”“產教協(xié)同育人”“專業(yè)建設”是京津冀地區(qū)獲獎項目的三大主題。人才培養(yǎng)模式為主題的研究在特等獎校企合作獲獎成果總數(shù)占比高達60%,可見各省市校企合作積極推動人才培養(yǎng)模式的深層次改革,契合了職業(yè)教育高質量發(fā)展與企業(yè)人才資源開發(fā)的需求。產教協(xié)同育人主題主要包含教育與產業(yè)的融合、學校和企業(yè)及以行業(yè)育人資源協(xié)同、產學研用的融合、研學用一體等關鍵詞,如天津市二等獎《專業(yè)共建、人才共育、技術共長、資源共享——華為ICT學院產教融合模式實踐》。專業(yè)層面校企合作成果豐碩,是各職業(yè)院校增值賦能的主要著眼點,也表明在京津冀地區(qū)專業(yè)對接產業(yè),推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展背景下,深入開展專業(yè)建設取得了顯著成效。

各省市研究主題有著共同關注點,但也存在一定差異,河北省獲獎成果中“三教改革”“學徒制”“實訓基地建設”主題詞出現(xiàn)頻次較高,可見河北省更加關注校企合作、工學結合、教學質量提升、人才培養(yǎng)基地建設等內容。京津兩市都聚焦于職業(yè)教育數(shù)字化轉型,體現(xiàn)了兩市著力通過數(shù)字技術的融合應用與全面賦能促使職業(yè)教育形成面向現(xiàn)代產業(yè)體系建設新格局的現(xiàn)實訴求。天津市聚焦學徒制主題,北京市則強調實訓體系構建,反映出京津冀地區(qū)協(xié)同錯位發(fā)展成效與區(qū)域城市功能互補。

校企合作獲獎成果在體現(xiàn)區(qū)域發(fā)展特色的同時,也展現(xiàn)了京津冀地區(qū)校企合作與政策熱點同頻共振、同向同行。“崗課賽證育人”主題體現(xiàn)了京津冀地區(qū)積極建立體制機制與搭建平臺鼓勵優(yōu)質技能競賽項目轉化為開放性實踐教學項目,“以賽促教、以賽促學、以賽促研”的賽教融合模式正在形成[6]。“國際化”主題反映了京津地區(qū)努力推進技術技能人才本土化,形成職業(yè)教育的“中國品牌”的決心。鄉(xiāng)村振興主題的熱點關注與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、職業(yè)教育助推農業(yè)促農增收相關政策實施有著密切聯(lián)系。

3.獲獎成果的職教層次分布特征。從獲獎成果的所屬教育層次看,省級職教類教學成果獎可以分為高等職業(yè)教育類和中等職業(yè)教育類兩大類別。獲獎成果教育層次的判定依據主要是根據成果完成單位的性質,即根據獲獎成果第一完成單位是高職院校還是中職學校[7]。比如,天津市特等獎《文化引領平臺支撐機制保障:新能源教學團隊協(xié)作共同體建設的探索與實踐》的第一完成單位為天津輕工職業(yè)技術學院(高等職業(yè)學校),由此判斷此成果屬于高職類校企合作獲獎成果。有一部分第一成果完成單位不是職業(yè)院校而是其他機構,此類獲獎單位既不屬于中職院校也不是高職學校,但可以從獲獎成果名稱來判定。如北京市海淀區(qū)教師進修學校獲得了北京市教學成果獎二等獎,而此學校屬于教師教育培訓類學校,根據項目名稱《“文化+科技”特色的中職教師創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)“四步多能”培訓模式的研究與實踐》,可將其歸入中職類。經過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),164項校企合作獲獎成果中,34項屬于中職類,占比20.73%;134項屬于高職類,占比81.67%。(見表4)

從中高職層次校企合作獲獎的各等級獎項數(shù)量占比可以看出,京津冀三地都呈現(xiàn)高職獲獎多于中職獲獎的情況,可見中職在校企合作中相較于高職院校缺乏企業(yè)吸引力,難以創(chuàng)造企業(yè)合作的“興奮點”。因此,京津冀地區(qū)要進一步推進中等職業(yè)教育改革,加強中職與企業(yè)的深度合作,提升中等職業(yè)教育質量。

4.獲獎成果的完成方式分析。獲獎成果的完成方式在一定程度上表明了校企合作實踐探索過程中合作辦學和聯(lián)合培育的現(xiàn)狀。數(shù)據顯示,在校企合作獲獎項目中,2個單位合作獲獎項目最多,達到87項,占到了校企合作獲獎項目的53%;3個、4個單位合作獲獎的項目分別為54項、16項,占比分為33%、10%,而5個單位及以上的項目比較少,占比4.26%,僅有7項。(見表5)

聚焦完成單位的類型性質,包括本科院校、高職院校、本科院校、中職學校、企業(yè)、行業(yè)組織、政府、科研機構等7類。從完成形式來看,校企合作獲獎成果的完成形式包括以下4種:校企合作、校企行合作、校企研合作、校企政合作。更多行業(yè)協(xié)會/學會、公司/集團、科研單位加入職教教學改革的行列中來,不同資源類型之間的整合,促進了校企合作向深層次發(fā)展。此外,科研院所的加入,將教育教學與技術成果轉化有機融合,進一步推動了企業(yè)技術攻克難題的進度,提升了職業(yè)院校人才培養(yǎng)質量。

(三)企業(yè)維度:企業(yè)參與和行業(yè)發(fā)展同向而行

1.獲獎企業(yè)的性質。企業(yè)性質按所有制性質可以劃分為國有企業(yè)、民營企業(yè)和三資企業(yè)(包括中外合資、中外合作、外商獨資)3類。經過查閱獲獎企業(yè)官網、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、百度企業(yè)信用相關網址等多種方式,對203家獲獎企業(yè)的性質信息進行系統(tǒng)、科學地整理、分類[9],發(fā)現(xiàn)獲獎企業(yè)以民營企業(yè)為主,占比68%,這與民營企業(yè)的特點有關。而國有企業(yè)占比24%,三資企業(yè)占8%,占比較少。

民營企業(yè)是推動高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代化經濟體系的重要主體,是推動京津冀區(qū)域校企合作不可替代的力量。具有制度靈活、市場信息敏銳等優(yōu)勢,對技術技能人才的需求更為迫切,參與職業(yè)教育的意愿也更強烈。但總體來說,大部分民營企業(yè)規(guī)模較小、實力較弱,主要分布在信息技術、交通運輸、傳統(tǒng)制造等行業(yè)。

從獲獎企業(yè)數(shù)據來看,國有企業(yè)占比達到24%,遠低于民營企業(yè)。但從獲獎質量角度出發(fā),國有企業(yè)獲獎單位大部分獲得特等獎、一等獎。這充分體現(xiàn)了國有企業(yè)在技術資源、人力資源、產業(yè)鏈資源、創(chuàng)新能力等方面具有強大的實力。

2.獲獎企業(yè)的規(guī)模。根據最新的《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)》規(guī)定,筆者將203家企業(yè)劃分為大型企業(yè)和中小型企業(yè)。統(tǒng)計顯示,中小企業(yè)獲獎成果數(shù)在京津冀地區(qū)總數(shù)明顯高于大型企業(yè),可見其已成為校企合作的主力軍(見圖1)。許多具有較高科技含量、有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)正處于發(fā)展期,它們對人力資源需求較大,急需通過與職業(yè)院校合作解決技術難點[10]。另外,本屆校企合作獲獎完成單位中有57個大型企業(yè),獲獎企業(yè)中為大型企業(yè)的北京市有19個,天津市有24個,河北省有14個,并且京津兩市大型企業(yè)獲獎都集中在特等獎與一等獎上,其中北京市大型企業(yè)在特等獎與一等獎獲獎總數(shù)有12個,占北京市獲獎大型企業(yè)總數(shù)的63.1%,職業(yè)院校積極與大型企業(yè)合作,這與大型企業(yè)的生產設備齊全、合作制度完備等平臺和資源優(yōu)勢密切相關。值得關注的是,河北省校企合作獲獎大型企業(yè)獲獎卻散布于各個等級的獎項中,與天津、北京聚焦于高層次獎項明顯不同,這可能因為京津良好的職業(yè)教育資源而導致虹吸效應,促使河北境內的大型企業(yè)流向京津地區(qū),使得河北省校企合作中大型企業(yè)與職業(yè)院校的合作效益難以達到預期。

圖1 獲獎企業(yè)的規(guī)模分布圖(單位:家)

3.獲獎企業(yè)的產業(yè)分布。《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)將國民經濟行業(yè)劃分為三大產業(yè),分別是以農林牧漁為代表的第一產業(yè);以制造業(yè)、建筑業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)為代表的第二產業(yè);第一產業(yè)、第二產業(yè)以外的其他行業(yè)都屬于第三產業(yè)(即服務業(yè))。據此統(tǒng)計確定獲獎企業(yè)的所屬產業(yè)。(見圖2)

圖2 獲獎企業(yè)產業(yè)分布圖(單位:家)

本屆職教成果獎的產業(yè)分布比重呈現(xiàn)“第三產業(yè)>第二產業(yè)>第一產業(yè)”的結構,且與京津冀地區(qū)三大產業(yè)占各省市生產總值的比重“第三產業(yè)>第二產業(yè)>第一產業(yè)”的結構相一致。可見,職教成果獎獲獎企業(yè)所屬產業(yè)分布與目前京津冀三大產業(yè)的發(fā)展狀況呈正相關[11],說明職業(yè)教育的研究與實踐符合社會需求。此外,第一產業(yè)企業(yè)主要是“三農”相關企業(yè),第二產業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的是制造類、機電類行業(yè),第三產業(yè)重點關注的是信息技術、交通運輸、旅游、電子商務、醫(yī)學、養(yǎng)老等行業(yè)。這些成果回應了我國現(xiàn)代農業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展需要,是彰顯現(xiàn)代職業(yè)教育功能新定位,服務國家戰(zhàn)略的生動體現(xiàn)。

三、京津冀地區(qū)校企合作存在的不足

本研究通過對京津冀校企合作獲獎成果完成單位進行統(tǒng)計、分析,同時探尋職教類教學成果獎中的“企業(yè)因子”,研究企業(yè)獲獎成果的分布特征和獲獎企業(yè)的參與情況。研究表明,獲獎成果的數(shù)量與等級分布呈現(xiàn)出京津冀地區(qū)校企合作差異性發(fā)展的特點;獲獎主題重點聚焦在人才培養(yǎng)方面,同時關注職業(yè)教育發(fā)展熱點,衍射出京津冀地區(qū)校企合作推動著當?shù)芈殬I(yè)教育的內涵建設;獲獎主體的多元性表明其校企合作組織覆蓋面廣,共享資源得到拓寬;從獲獎成果的職教層次分布來看,高職校企合作成果豐盈;參與企業(yè)情況與產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一致性,體現(xiàn)出校企合作關注京津冀人才供給側與產教需求側的融合。總體來看,京津冀地區(qū)職業(yè)教育校企合作取得了顯著成效,對促進京津冀職業(yè)教育的發(fā)展發(fā)揮了重要作用,但京津冀地區(qū)職業(yè)教育校企合作仍然存在需要加強和改進之處。

(一)校企合作成效不盡如人意,科教融合有待加強

從校企合作獲獎總體情況來看,京津冀地區(qū)2021年共評定702項教學成果獎,但校企合作獲獎數(shù)量僅有164項,占總量的23.4%,而由一個職業(yè)院校獨立完成的獲獎數(shù)目卻有224項,可以看出“單干”獲獎數(shù)量遠遠超過校企合作獲獎項目。同樣值得注意的是,從獲獎主體來看,在164項的校企合作獲獎中,學校與企業(yè)聯(lián)合申報是獲獎主力軍,占比達53%,而在協(xié)同創(chuàng)新、科教融匯的職業(yè)教育時代背景下,“政企行校研”多種性質單位聯(lián)合培育職業(yè)教育教學改革成果并不多見,而科研院所擁有豐富的科研資源,對于增強企業(yè)參與辦學,實現(xiàn)產教真正融合發(fā)揮重要支撐作用。京津冀地區(qū)僅有7項是科研院所參與校企合作而獲獎的,可見跨域協(xié)同與科教融匯的力度有待進一步加強。

校企合作質量很大程度上影響著校企雙方長期合作的意愿,而辦學主體單一則不利于職業(yè)院校滿足市場變化對于技術技能人才的培養(yǎng)需求。此種情況產生的原因可能有以下三點:第一,企業(yè)參與職業(yè)教育的辦學積極性不高,雖然產業(yè)結構的轉型促使企業(yè)對技能人才的需求成為企業(yè)的內生需要,但由于缺乏合作保障機制,企業(yè)利益得不到滿足,為規(guī)避風險與損失而放棄長期合作;第二,行政校企橫向合作交流不夠,企業(yè)和學校合作多停留在接收學生頂崗實習與企業(yè)員工培訓的淺層次,較少深入到專業(yè)培養(yǎng)方案、實訓教學環(huán)節(jié)、課程開發(fā)等方面。同時,行政校企各主體間的溝通渠道不足,信息傳遞受運行機制缺陷等因素阻滯,使得資源協(xié)同互補不夠,合作沒有形成合力;第三,職業(yè)院校合作張力不足,為更好地進行校企合作,職業(yè)院校的專業(yè)設置本應與產業(yè)經濟發(fā)展相適應,但現(xiàn)實中職業(yè)院校專業(yè)設置與企業(yè)崗位適配度有待提高,因此對于企業(yè)的吸引力不足。此外,科教融合是產教融合、校企合作的催化劑,科研院所也是校企合作的助推器,但與普通高校相比,職業(yè)院校科研基礎相對薄弱,科教資源共享機制不健全,所以京津冀一些職業(yè)院校在校企合作中較少與科研院所合作共同攻克企業(yè)技術難題、聯(lián)合培養(yǎng)技術技能人才,導致校企合作科研成果轉化、企業(yè)需求和人才供應匹配不高。

(二)校企合作資源省際分布不均,區(qū)域協(xié)同力度不足

從校企合作獲獎數(shù)量的省際比較來看,河北省雖然頒布教學成果獎總數(shù)最多,但校企合作獲獎比例僅占總數(shù)的18.8%,而相比而言,北京與天津獲獎成果的占比大、層次高。另外,從校企合作的企業(yè)參與數(shù)量來看,雖然河北省與天津市平齊,都是70個,但天津、北京獲獎企業(yè)所獲獎項層級,尤其是質量較高的特等獎與一等獎比例明顯高于河北省。這說明,在企業(yè)參與職業(yè)教育校企合作方面,京津兩市的規(guī)模和質量均明顯好于河北省,這與京津冀三地經濟發(fā)展狀況有著密切關系。職業(yè)教育本質屬性決定了其與區(qū)域經濟有著更加緊密的聯(lián)系,并直接為當?shù)禺a業(yè)發(fā)展服務。校企合作作為鏈接職業(yè)學校和企業(yè)的有效辦學模式,必然會受制于區(qū)域經濟發(fā)展狀況。河北省雖然是工業(yè)大省,但經濟發(fā)展水平遠不如京津兩市,導致河北省職業(yè)教育校企合作的企業(yè)資源在數(shù)量和質量上相對于京津兩市要薄弱。

《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中提到:“持續(xù)推進交通、生態(tài)環(huán)保、產業(yè)三個重點領域率先突破,到2020年初步形成京津冀協(xié)同發(fā)展、互利共贏的新局面。”但從獲獎主題來看,獲獎成果局限于學校人才培養(yǎng)和產業(yè)發(fā)展,而提及區(qū)域協(xié)同發(fā)展的獲獎成果卻并不多見,可見在校企合作上區(qū)域協(xié)同發(fā)展主題亟待關注,跨區(qū)域辦學主體協(xié)同合作有待進一步提高。

(三)中等職業(yè)學校產業(yè)支撐力不足,校企合作短板明顯

校企合作本是職業(yè)教育發(fā)展的必由之路,無論是中職還是高職都不例外。但從數(shù)據來看,中職與高職在校企合作上呈現(xiàn)了完全不一樣的現(xiàn)狀。從獲獎數(shù)量來看,164項校企合作獲獎成果中,34項屬于中職類,占比20.73%,134項屬于高職類,占比81.67%,超過八成獲獎成果歸屬于高等職業(yè)教育。從企業(yè)參與數(shù)量來看,也呈現(xiàn)相同情況,與高職合作的企業(yè)明顯多于中職。從獲獎主體看,京津冀地區(qū)獲獎單位中“單干”的中職比例高于高職。這些都說明,中職的校企合作發(fā)展水平明顯低于高職。

京津冀地區(qū)中職校企合作整體狀況不佳,究其原因有以下幾方面:第一是辦學條件的不足影響了中等職業(yè)教育的辦學規(guī)模與質量,因此企業(yè)在合作時自然會選擇更優(yōu)質的高職院校進行合作。就京津冀地區(qū)生均一般公共預算教育經費而言,中等職業(yè)學校明顯低于普高,很多中職院校與《中等職業(yè)學校設置標準》的辦學要求存在較大差距;第二,隨著經濟結構的轉型升級,企業(yè)用人需求也隨之發(fā)生變化,原有中職以就業(yè)為導向的辦學定位已不能滿足現(xiàn)實需求,在人才培養(yǎng)模式上,受中職升學教育傾向的影響,學校主動或被動地對于校企合作辦學工作不夠重視,導致企業(yè)參與校企合作的積極性不高;第三,中職院校發(fā)展與產業(yè)發(fā)展不匹配,京津冀大部分職業(yè)院校缺乏對市場需求的深入調研,導致專業(yè)設置過于大眾化,甚至出現(xiàn)同質化的現(xiàn)象,缺乏地區(qū)特色,招生計劃不能及時適應區(qū)域內的就業(yè)市場需求。

四、多管齊下京津冀:職業(yè)教育校企合作的思考

(一)協(xié)同創(chuàng)新,促進區(qū)域整體協(xié)調發(fā)展

教育資源的合理配置是彌合區(qū)域資源失衡與推動整體協(xié)調發(fā)展的重要抓手。因此,京津冀地區(qū)要提升區(qū)域整體校企合作質量與平衡省際差異。一方面,要建立健全京津冀三地職業(yè)教育協(xié)同發(fā)展的各項體制機制,積極探索跨區(qū)域、可推廣的校企合作模式,將京津冀三地職業(yè)教育作為一個優(yōu)勢互補的整體,加快實現(xiàn)三地間校企合作資源的優(yōu)化整合,建立職業(yè)教育發(fā)展聯(lián)盟,促進高水平企業(yè)、職業(yè)院校帶動河北地區(qū)的職業(yè)院校與企業(yè)校企合作水平提升,推動京津冀區(qū)域校企合作整體協(xié)同發(fā)展[12]。另一方面,以政府統(tǒng)籌為抓手,采取政策傾斜,加大對河北省校企合作發(fā)展的扶持力度,推動京津兩地的校企合作資源向河北省合理流動,縮小京津冀三地校企合作質量差距,發(fā)揮區(qū)域發(fā)展的涓滴效應。與此同時,三地應積極開展職業(yè)教育質量提升行動,根據本地產業(yè)發(fā)展需求,構建適宜本地發(fā)展的職業(yè)教育校企合作發(fā)展模式,培育自身職業(yè)教育品牌。

(二)融會貫通,推動校企合作提質培優(yōu)

學校與企業(yè)的不同利益訴求是影響企業(yè)參與校企合作積極性與校企合作質量提升的主要因素,而要建立良好的校企合作關系,關鍵在于協(xié)調不同主體的利益關系。一是完善校企合作制度保障機制,《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》中提出,對產教融合型企業(yè)給予“金融+財政+土地+信用”組合式激勵,按規(guī)定落實相關稅費政策[13]。為了更大程度上降低校企合作中企業(yè)的合作成本,提高企業(yè)參與校企合作主動性與積極性,必須融入更多的法律保障要素,同時以政策法規(guī)作為輔助性手段,減少校企雙方因非合作目的而導致利益糾葛,保障利益相關者的基本權益;二是積極組建政府統(tǒng)籌、行業(yè)企業(yè)與學校合作的職業(yè)教育集團,在政府指導與參與下,進一步鼓勵京津冀地區(qū)行業(yè)、企業(yè)、院校資源共享,優(yōu)勢互補,互利共贏,構建校企合作長效機制,多元主體共同參與職業(yè)院校人才培養(yǎng)方案研制、課程資源開發(fā)、實訓基地建設等教育教學中的實際問題,提升職業(yè)院校育人水平;三是建立校企合作專業(yè)群建設機制,基于產業(yè)結構與工作任務組建成群,緊扣校企之間產業(yè)人才需求,動態(tài)優(yōu)化專業(yè)結構,同時以區(qū)域特色與優(yōu)勢產業(yè)為依托,聚焦優(yōu)勢專業(yè),推動教育鏈、人才鏈和產業(yè)鏈有機銜接,為促進京津冀區(qū)域經濟社會發(fā)展提供優(yōu)質人才資源支撐[14]。例如,河北省積極承接非首都城市功能,致力于構建“4+4+3+N”現(xiàn)代產業(yè)體系,重點發(fā)展鋼鐵、裝備制造等優(yōu)勢產業(yè)鏈。由此為推動專業(yè)建設與產業(yè)需求吻合,大力發(fā)展并重點扶持數(shù)控技術、互聯(lián)網等技術升級的現(xiàn)代制造業(yè)專業(yè),這是河北省職業(yè)教育高質量發(fā)展的必然路徑。

(三)科教融匯,全面提升社會服務能力

黨的二十大報告指出,要推進職普融通、產教融合、科教融合。對于職業(yè)教育而言,科教融合是指科學技術、應用研究與教育應當實現(xiàn)融合匯聚,旨在通過強化科研院所和職業(yè)院校的深度結合,加強科技、教育與產業(yè)發(fā)展之間的互動聯(lián)系,提升科教資源與產教資源適配度,不斷提高技術技能人才培養(yǎng)質量,加快技術成果轉化,服務京津冀區(qū)域經濟發(fā)展。一方面,搭建技術技能創(chuàng)新平臺,提升職業(yè)院校技術服務水平。在校企合作中,匯聚科研院所的科研優(yōu)勢與企業(yè)的產業(yè)資源,組建科教融合平臺,職業(yè)院校主動挖掘企業(yè)需求,聚焦制約京津冀企業(yè)發(fā)展的原因,開展多元主體協(xié)同技術攻關,著力破除科技產業(yè)發(fā)展兩層皮,推動教育鏈、產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈三鏈精準對接。另一方面,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,提升學生科技創(chuàng)新能力。企業(yè)的發(fā)展離不開前沿技術的助推,但前沿技術要轉化為生產力,就需要大批高技術素養(yǎng)的一線員工。通過校企研多元主體辦學,讓科研院所參與到職業(yè)院校教材設計和教材編寫過程中,利用教育數(shù)字化手段,將企業(yè)工作場景以及新工藝與教學課堂、實訓實習有機融合,提高學生科技創(chuàng)新能力,提升技術技能型人才培養(yǎng)的精準度,從而為推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展、職教人才融入新興技術革命和產業(yè)轉型提供重要保障。

(四)夯實基礎,加強中職院校關鍵辦學能力

中等職業(yè)教育擔負著培養(yǎng)技術技能人才的重要任務,其在職業(yè)教育體系中的基礎性作用不容忽視。針對中職院校對企業(yè)吸引力不足的問題,首先,各省市政府應加大對中職院校發(fā)展的支持力度,著力改善中等職業(yè)學校的辦學條件,為中職院校校企合作提供制度保障與經費支持,提升中職院校自身辦學質量,增強企業(yè)參與校企合作吸引力。與此同時,要基于本省市的經濟發(fā)展特點,積極貫徹落實“中職雙優(yōu)計劃”,發(fā)展一批優(yōu)質中等職業(yè)學校和品牌專業(yè),發(fā)揮示范引領效應;其次,中職院校應明確自身辦學定位,以升學與就業(yè)相兼顧為落腳點,根據院校發(fā)展特點和人才培養(yǎng)需要,主動與具備條件的企業(yè)開展合作,推動企業(yè)在中等職業(yè)學校辦學中的參與路徑,提高其參與程度和參與效度,促進達成由短期臨時的淺層次合作轉向產教深度融合的戰(zhàn)略性合作[15];再次,產業(yè)結構調整與轉型升級將對中等職業(yè)學校專業(yè)布局和調整有直接影響,相關部門必須作好適應京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展的中等職業(yè)院校布局與專業(yè)設置的協(xié)同調整,發(fā)揮中等職業(yè)教育對區(qū)域產業(yè)發(fā)展與人才培養(yǎng)的基礎性促進作用,滿足本地企業(yè)發(fā)展需求,促進形成校企之間的良性循環(huán)互動。

參考文獻

[1] 俞啟定.深化職業(yè)教育產教融合校企合作若干問題的思考[J].高等職業(yè)教育探索,2022,21(01):1-7.

[2] 呂建強.組織關系視角下職業(yè)教育校企合作問題研究[J].職業(yè)技術教育,2023,44(04):47-52.

[3] 屈璐.職業(yè)教育校企合作中企業(yè)角色定位的實證研究[J].當代職業(yè)教育,2021(04):26-34.

[4] 冉云芳,周芷瑩,田志磊,顧德仁.校企合作中職業(yè)院校的實踐困境與優(yōu)化路徑[J].當代職業(yè)教育,2022(04):24-32.

[5] 劉曉寧.新時代高等職業(yè)教育教學改革現(xiàn)狀、特征與思考——基于16省(市)2021年省級教學成果獎的分析[J].中國職業(yè)技術教育,2022(14):76-85.

[6] 梁燕.示范引領、開放創(chuàng)新:北京市高等職業(yè)教育教學改革回眸——基于2017年北京市職業(yè)教育教學成果獎數(shù)據的分析[J].職業(yè)技術教育,2019,40(03):45-49.

[7] [9][10]吳儒練,杜偵,呂品.職業(yè)教育國家級教學成果獎的企業(yè)參與特征及貢獻分析[J].職業(yè)技術教育,2017,38(36):52-58.

[8] 楊英,陳琳,周雪梅.我國職業(yè)教育教學改革的路向探析——基于兩屆職教類國家級教學成果獎項分布的比較[J].職業(yè)教育研究,2020(05):49-55.

[11] 杜偵,王夢麟,池麗泉.首屆職業(yè)教育國家級教學成果獎:分布特征與培育策略[J].職業(yè)技術教育,2016,37(18):39-46.

[12] 薛圓美,梁燕.中國特色高水平高職學校的校企合作:中期成效與優(yōu)化路徑——基于197所“雙高計劃”建設單位中期自評報告的分析[J].職教論壇,2023,39(02):52-59.

[13] 關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見.[EB/OL].中央政府門戶網,http://www.gov.cn/zhengce/

2021-10/12/content_5642120.html

[14] 郭奎芳,牛金成.高職院校專業(yè)群建設的分析及研究[J].河北職業(yè)教育,2022,6(04):43-49.

[15] 胡國友.高質量發(fā)展背景下增強中等職業(yè)教育適應性的挑戰(zhàn)與應對[J].教育與職業(yè),2022(10):27-33.