小學語文教學中結構性思維培養的策略探索

【摘 要】結構性思維強調整體與部分的關系,強調構建結構化的學習內容和知識之間的聯系,促進學生有序思考,清晰表達。引導學生進行結構化表達,在學習活動中捕捉知識聯結是小學語文教學中有效的結構性思維培養策略。

【關鍵詞】小學語文;結構性思維;策略;結構化;聯結;思維工具

【中圖分類號】G623.2? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2023)09-0037-03

【作者簡介】劉曉慧,江蘇省徐州市桃園路小學(江蘇徐州,221000)副校長,正高級教師,江蘇省語文特級教師。

結構性思維是指人在學習的過程中,從結構的角度出發,構建結構化的內容,捕捉知識之間的關聯性,從而能有序地思考、清晰地表達、有效地解決問題的思維方式。結構性思維的發展并不是一蹴而就的,而是需要教師創設思維發展的學習情境,引導學生結構化表達,捕捉知識間的聯結。學生須經過反復、長期的引導、點撥才能逐步逼近學習目標。下面,筆者結合自身的一些經驗,從兩個方面探討小學語文教學中培養學生結構性思維的策略。

一、結構化表達,促進結構性思維的培養

語言是人類表達思維的重要工具,思維的表達是通過語言得以實現的。語文學科中詞的構成及變化規律,短語、句子的組織規律,文章的布局謀篇等的學習,都能促進學生結構性思維的發展。具體來說,需要教師為學生搭建結構化表達的框架,在不斷的訓練積累中提高學生的表達水平,從而提高學生的結構性思維能力。結構性表達的公式:有結構的客觀事物+有結構的大腦加工+有結構的輸出表達=有結構的思維。有結構的客觀事物是指有規律和聯系的對象。有結構的大腦加工是指大腦對有規律和聯系的表達對象進行主動加工,形成新的認識的過程。大腦加工有結構的客觀事物的信息,厘清整體與部分之間的關系,并對其進行有序表達,就是有結構的輸出表達。

1.結構化地表達一句話

句子是語言運用的基本單位,它由詞、詞組(短語)構成,能表達一個完整的意思。人們對于客觀事物任何一種較為完整的認識,都得經歷一定的思維過程,這樣的過程就必須借助語言的基本單位——句子才能明確地展開和完成。造句和給錯亂的詞、詞組(短語)排序,是教師經常訓練學生結構化表達一句話的練習方式。教師可以給學生一些結構化的詞、詞語(短語),讓學生排一排組成句子,運用這種方法強化訓練學生正確、有序表達。

例如:像雪白的棉花? 飄動? 一朵朵? 在空中? 白云______________。這是一組有結構的語言材料,學生在排列這句話時,要在大腦中思考、理解、分析、判斷,要對這些無序的詞語(短語)進行重新組合排序,按照所觀察的生活現象及句子構成規律,最終排成正確、規范的一句話。整個大腦思考的過程就是結構性思維發展的過程。

2.結構化地表達一段話

在引導學生有序表達一段話時,我們可以采用結論先行的方法。所謂結論先行,就是在進行表達的時候需要把結論放在前面,每一小段的第一句就是這一段的結論或是這一段想要表達的中心思想。為了讓學生比較輕松地完成結構化的表達,可以為學生搭建結構化的表達支架:創設情境+確定主題+多方面敘述+……

例如,教學統編語文教材三上第六單元18課《富饒的西沙群島》第五自然段:“西沙群島也是鳥的天下。島上有一片片茂密的樹林,樹林里棲息著各種海鳥。遍地都是鳥蛋。樹下堆積著一層厚厚的鳥糞,這是非常寶貴的肥料。”這一段圍繞“西沙群島也是鳥的天下。”這句話,從海鳥多、鳥蛋多、鳥糞多三個方面展開敘述。學習完這一段后,教師可以設計一個遷移訓練:春天到了,你發現學校操場后面的小花園變得更加美麗了嗎?請你運用課文中學到的方法,圍繞“學校操場后面的小花園真美”寫一段話。這個仿寫訓練創設的情境是春天到了,讓學生去發現學校操場后面小花園的美。確定的主題是“學校操場后面的小花園真美”。花園里的樹木生長、蝶飛蜂舞、鳥語花香等景象,需要學生通過大腦思考進行結構化的排序,即先寫什么、再寫什么、最后寫什么,然后再有序地表達。在此過程中可以培養學生的結構性思維能力。

二、捕捉聯結,培養結構性思維

加拿大學者阿德麗安·吉爾在《閱讀力:知識讀物的閱讀策略》中指出,當你閱讀時,大腦中會浮現與之相關的事物,幫助你理解這個故事,這就叫聯結。聯結是尋找關聯,建立對應關系的過程。結構性思維強調在學習活動中捕捉知識聯結,強調組成知識的各個環節之間的關聯互通,重視知識的整體架構。

1.在聯結中體會人物的感情

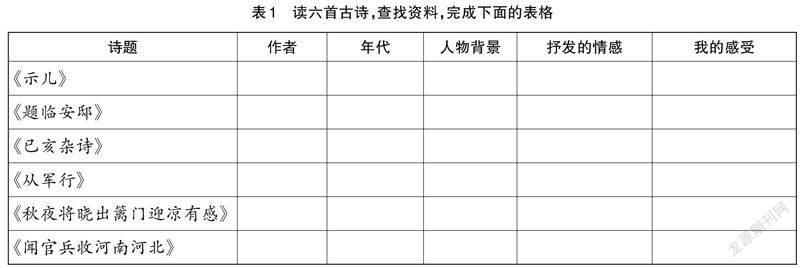

統編語文教材在編寫中已注意到聯結要素,每冊教材從人文主題和語文要素兩條線索來組織單元選文,并進行同類歸項。例如統編語文教材五上第四單元的人文主題是“深愛祖國”,五下第四單元的人文主題是“家國情懷”,兩個單元中的第一課都是《古詩三首》,且都是抒發愛國之情的古詩,它們之間有著密切的聯結關系。所以在教學時,教師可以把兩者進行重新組合。雖然六首詩都是抒發愛國之情,但是由于年代、人物背景各不相同,抒發的情感也有所區別:《示兒》抒發詩人對收復失地、重振國威的強烈渴望;《題臨安邸》抒發詩人憂國憂民的心境和對統治者安于現狀的強烈不滿;《已亥雜詩》抒發詩人對社會變革的呼喚;《從軍行》表現了士兵們的頑強斗志和愛國情懷;《秋夜將曉出籬門迎涼有感》抒發詩人盼望著南宋朝廷能夠盡快收復中原、實現統一的愛國之情;《聞官兵收河南河北》抒發詩人聽聞安史之亂結束的喜悅。因此,為了幫助學生讀懂古詩,進一步體會詩人的愛國之情,筆者在教學中設計了下面的表格(見表1),讓學生自主查找資料,拉近學生與詩人的時空距離,讓學生的情感與詩人的情感同頻共振。

2.在聯結中比較寫法的不同

比較的目的不是篩選,而是建立對應關系,尋找事物之間的關聯,在差異中尋找共性。統編語文教材六下第三單元為習作單元,圍繞“抒發真情”編排了兩篇課文:《匆匆》是一篇散文,抒發了時不我待的遺憾和感慨;《那個星期天》是一篇散文體小說,作者以孩子的口吻,敘述了等待媽媽帶自己出去玩時的興奮,以及最終未能如愿的失望。兩篇課文分別從成人和兒童兩種視角,描述了對時間的不同感受。兩篇文章在內容上有共性,都表達了作者對時間的細膩感受,但表達方式上又有不同:前一篇側重自問自省,直抒情感,表達出抽象的時間流逝之快,富有哲思;后一篇則以孩子“挨時光”過程中的所見所感為主線,以母親的忙碌為暗線,間接地表達出孩子敏感、細膩的情緒變化。本單元的語文要素是“體會文章是怎樣表達情感的”和“選擇合適的內容寫出真情實感”。根據本單元的教學目標,圍繞“比較”,教師可設計如下活動。

活動一:對比閱讀《匆匆》《那個星期天》兩篇課文,你發現這兩篇文章的相同之處是什么?小組交流討論。

活動二: 再次比較,你發現這兩篇文章所描寫的視角有什么不同?找出相關語句,小組交流討論。

活動三: 再讀這兩篇課文,思考:這兩篇主題相同的文章的表達方法有什么不同?說說你的發現,小組交流討論。

前后三次比較,由淺到深,由形式到內容,再到表現手法和思想情感,既重視了對已有知識的聯結和運用,又強調了個人思維的培養,學生在比較、分析、綜合、歸納等過程中培養了結構性思維。

綜上所述,結構性思維的培養不是一蹴而就的,需要教師在日常教學中引導學生結構化表達,有意識地在學習活動中訓練學生對知識的捕捉聯結,才能逐漸發展和提升學生的結構性思維。