認證賦能高原特色農業高質量發展路徑研究

劉蘭凱 段佩

摘要:以認證為抓手推進高原特色農業高質量發展是云南打造世界一流“綠色食品牌”的重要手段。為探索認證賦能高原特色農業高質量發展路徑,文章運用多案例研究方法,以云南認證實踐中具有典型示范效應的三個案例為研究對象,提出從技術保證、觀念指引和政府驅動三方面推進特色農業認證實踐的路徑,助力特色農業高質量發展。

關鍵詞:認證;特色農業;高質量發展

一、引言

云南是農業大省,高原特色農業是云南重要的經濟組成部分。依托得天獨厚的自然條件和資源優勢,發展高原特色農業是云南農業現代化的必然選擇。當前,云南高原特色農業的發展與其所擁有資源優勢相比較, 發展層次仍然偏低,特色化、產業化、品牌化程度較低,產業競爭力和品牌影響力不足等因素制約著云南高原特色農業高質量發展。

認證是依據標準、法規等要求,運用多種質量管理方法對企業生產經營活動是否合乎標準規范進行診斷和改進的過程,能夠提升產品質量,增加產品附加值,突破國際貿易壁壘,進而減輕高原特色農業發展制約因素影響,推進高原特色農業規模化、產業化、品牌化發展。近年來,為響應打造世界一流“綠色食品牌”戰略,云南省政府大力推進有機綠色發展,以認證認可工作為抓手,將特色資源及區位優勢轉化為產業優勢,推進高原特色現代農業高質量發展。在云南的初步實踐中,認證服務特色農業長足發展的作用日益顯現,但認證推進特色農業發展的作用與路徑的研究卻相對匱乏。鑒于此,本文通過選取具有典型示范效應的多案例進行分析,以期探尋認證賦能高原特色農業高質量發展的主要路徑,為高原特色農業發展提供理論支撐和參考。

二、研究設計與方法

(一)研究方法

案例研究適合應用于解釋性和探索性的研究,在對案例資料詳細描述和系統分析理解的基礎上幫助研究者全面細致地洞察,從而回答“How”和“Why”的問題。本文旨在探索如何利用認證手段實現高原特色產業高質量發展,屬于“How”的問題,符合案例研究應用條件。考慮到多案例研究能夠通過逐項復制的方法增強案例研究結論的穩健性,保證研究的信度與效度,使獲得的研究結論更加科學可信,本文將采用多案例研究法。

(二)案例選擇

在兼顧案例的典型性和資料數據可得性的基礎上,本研究從云南高原特色農業中挑選出祖祥茶園、小草壩天麻、漾濞核桃3個具有代表性且獲得顯著認證成效的產業作為探索性案例研究對象。

(三)構念測度

案例分析首先要對構念進行清晰地界定和測度才能對案例現象形成正確認識。為此,本節將闡述研究中所用構念的定義和測量指標。

1. 影響因素的測度。從外部來看,認證服務發展的本質屬性決定了認證服務能力是關系認證工作開展的最重要的因素。認證服務能力強的機構往往具備較高的專業能力和技術實力。從內部來看,個人認證意識、政策支持和市場需要都是驅動認證工作開展的重要因素,可統稱為驅動因素。

2. 建設情況的測度。本文中認證建設專指企業或行業為滿足認證所開展的一系列工作。認證建設包括認證理念培養、生產經營行為的規范與改進以及相關認證的獲取。因此,本文選擇認證理念變化、生產經營行為變化以及企業認證成果作為認證建設情況的測度指標。

3. 認證成效測度。認證成效是指開展認證工作后特色農產業發展產生的變化。本研究中,特色農業高質量發展的測度選擇主要是基于高質量發展的本質內涵,選擇能夠體現產業發展的經濟、社會、生態效益的指標。其中,經濟效益與產業規模、品牌價值等相關;社會效益體現在產業對當地社會的帶動作用上,生態效益可以通過產業對生態環境保護來表征。

(四)數據收集

因一手資料的獲取難度相對較大,且常缺乏第三方驗證, 客觀性和有效性難以確定,本文選用二手資料的收集方式,并采用多元證據來源保證數據的客觀性。這些案例的資料主要來源于:(1)各縣市人民政府、認證認可協會以及企業的官方網站;(2)CNKI數據庫;(3)云南網、云南日報、普洱日報等權威媒體新聞網站,及昭通天麻特產局官網等行業權威網站。最終,收集相關學術論文 42篇,新聞報道172 篇,以及各地區人民政府網、行業權威官網的相關數據資料若干,形成本文的案例資料庫。

(五)階段劃分

本文以認證工作開展為界限,將案例產業發展劃分為認證前后兩個階段,并對大力開展認證活動前后作比較分析。

(六)數據編碼與信度檢驗

本文采用內容分析法對案例資料庫進行研究。首先,整理匯總資料,依據主要構念及其測度指標,參照徐慶瑞、彭新敏等學者使用的數據編碼方法,采用雙盲法對資料庫進行多級漸進式編碼。其次,采用評分者間信度檢驗,確保編碼結果則更客觀準確。

具體過程如下:

1. 按數據來源進行編碼。其中,官方網站資料、CNKI數據庫檢索資料和媒體報道資料分別記為S1、S2和S3。在此過程中,對同一來源中內容相似或相同的條目只記錄為1條條目,共得到 195條一級條目庫。

2. 按階段對一級條目進行分類,形成二級條目庫。第一階段有 32條二級條目,第二階段有163條二級條目。

3. 按構念進行三級雙盲式編碼,并將結果分配到 4個構念條目庫形成三級條目庫。為保證后續研究的準確性和客觀性,此過程采用混淆矩陣進行評分者間信度檢驗。三級編碼結果的混淆矩陣如表1所示。若i≠j,即二者編碼結果不一致,后續研究應刪去相關條目。由表1知,有效條目數為168條,評分者間信度為86.2%。

4. 對三級條目庫中的有效條目按測度指標進行四級編碼。首先,兩位編碼者先將測度指標轉化為若干關鍵詞,形成關鍵詞表;其次,兩位編碼者參考關鍵詞表,根據個人理解進行雙盲式編碼。四級編碼結果的混淆矩陣如表2所示。同樣,后續研究刪除了不一致的編碼結果,得到有效條目數為147條,評分者間信度為87.5%。

5. 上述編碼過程中涉及的構念、測度變量、關鍵詞及其最終的有效編碼數量如表3所示。

三、案例分析

按階段對四級編碼條目庫中的有效條目進行歸類,得到兩階段各測度變量的編碼數量如表3所示。在以上編碼的基礎上,筆者詳細分析了所選案例的認證實踐活動。

(一)祖祥高山茶園的認證實踐

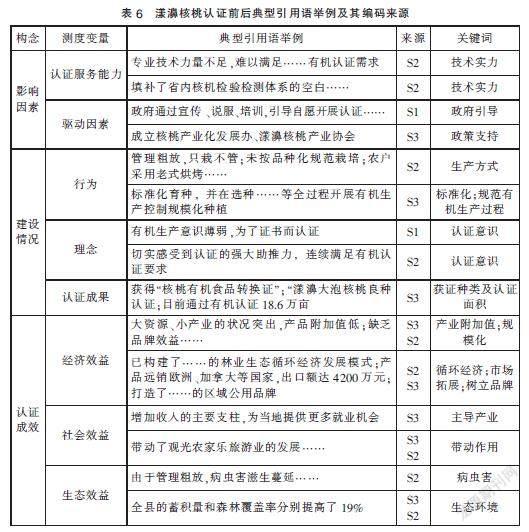

祖祥茶園認證前后典型引用語舉例及其編碼結果如表4所示。祖祥茶園確定有機種植的發展道路時,云南省認證行業發展尚處于起步階段,認證機構數量少且集中分布于昆明市,認證服務水平較低。在缺乏認證意識的大環境下,祖祥茶園一方面苦于向市場證明有機,產品不被市場接受,另一方面,有機種植成本高產量低,公司連年虧損。

開展認證工作后,在歐盟有機認證權威機構指導下,公司通過培訓學習和理解相關標準,不斷完善生產技術、提高認證意識;并對原有茶園進行了標準化的生態茶園改造,按標準進行生產全過程的嚴格管理,堅持生態施肥、生態控蟲殺蟲,不斷優化有機生態茶園管理,從而持續有效符合認證要求。獲得認證后,公司產品遠銷海外,供不應求,打響了“祖祥有機茶”的品牌,一躍成為普洱茶龍頭企業。同時,也輻射帶動周邊茶農發展生態有機茶園,免費提供知識技能培訓,激勵茶農嚴格按照有機管理標準管護茶地,發展有機茶園近2萬畝,歐盟有機認證茶園面積1萬畝,由自身茶園輻射周邊形成區域有機生產潮流,最終實現了經濟、社會、生態效益“多贏”的目標,帶動普洱有機茶產業發展。

(二)小草壩天麻的認證實踐

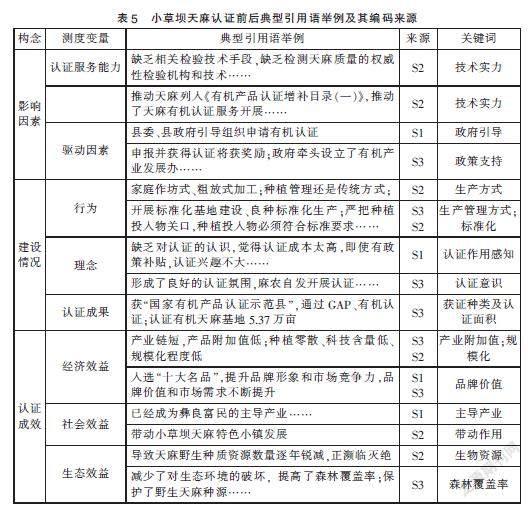

小草壩天麻認證前后典型引用語舉例及其編碼結果如表5所示,彝良天麻生產基地是國內首個通過有機認證天麻生產基地,也是云南省首家有機產品認證示范創建區。在此之前,國內尚未開展過天麻有機認證實踐,缺乏規范的有機天麻生產標準體系和相關檢測技術手段,認證服務技術實力不足。

為全面推進有機認證工作,彝良縣委、縣政府將有機天麻發展提到了全縣戰略高度,組織制定有機天麻生產標準體系。在生產管理上,落實良種標準化生產,嚴格按照中藥材GAP種植標準和國家有機產品認證示范區標準進行規范化種植,以小草壩野生天麻菌種為唯一種源標準,實施無大棚、無化肥、無農藥、無機械化作業的純原生態種植方式,實現小草壩天麻多重效益的提升。

(三)漾濞核桃的認證實踐

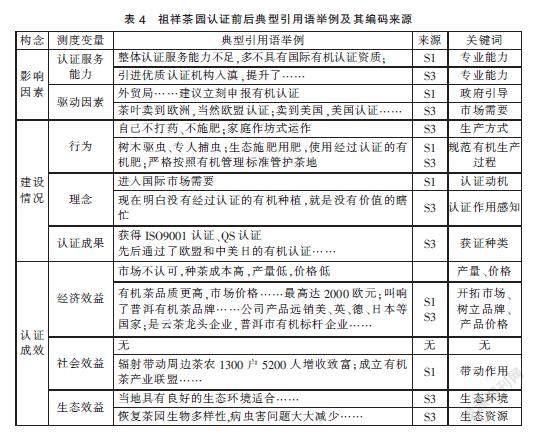

漾濞核桃認證前后典型引用語舉例及其編碼結果如表6所示,在漾濞核桃有機認證示范區創建前,漾濞空有發展有機農業的生態條件,但種植技術規范不統一,缺少核桃產業綜合標準以及進行認證的專業技術指導,認證工作開展難度較大。

開展認證工作后,漾濞政府著力核桃產業標準化體系和質量技術認證體系建設,制定了核桃產前、產中、產后全過程種植及生產技術規范,為核桃產業標準化有機種植提供技術支持。同時,通過政府支持與引導以及標準化示范區創建,轉變農戶生產理念,提升農戶認證意愿,自愿改進生產經營過程。通過認證,漾濞核桃形成了林業生態循環經濟發展模式,在國內核桃市場萎縮的情況下,通過國際市場實現增收。

四、認證賦能高原特色農業高質量發展的路徑

通過多案例分析,總結出影響案例產業在認證實踐中成效顯著三個重要因素:認證服務能力、認證觀念以及政府驅動。基于此,本文提出了認證賦能高原特色農業高質量發展的路徑,即:以認證服務能力建設提供技術保證,以樹立正確認證觀念形成觀念指引,以強調政府參與產生政府驅動,推進認證實踐,賦能高原特色農業高質量發展。

(一)技術保證:加強認證服務能力建設

認證服務能力是認證賦能高原特色農業高質量發展的基礎。一方面,高原特色農業本質在于特,但也因為其獨特性使得特色農業在認證和標準制定上存在諸多困難。另一方面,高原特色農業認證服務專業性強、知識與經驗密集。因此,加強認證服務能力建設,一是要著力推進相關產業的標準體系,統一生產技術規范。二是聚焦認證機構本身,通過提高從業人員的專業性提高認證服務的專業性。

(二)觀念指引:樹立正確的認證觀念

正確的認證觀念是認證賦能高原特色農業高質量發展的保證。認證觀念的樹立是建立在認證作用感知的基礎上的,認證認可是否被廣大消費者與社會公眾所了解、信任,也是認證認可事業的生命力所在。因此,樹立正確的認證觀念,一是要加強對認證知識的宣貫,提升消費者對認證產品的認知度;二是對獲證企業管理者代表、內部檢查員等相關人員持續進行國家有機認證標準、規范的培訓,增強對管理體系建立和維護的自覺性;三是發揮示范區的示范作用,通過示范區的認證實踐促進生產加工企業對認證作用的感知,提高生產加工企業的認證品牌意識。

(三)政府驅動:強調政府參與

政府參與是認證賦能高原特色農業高質量發展的重要助力。在開展認證前,通過政策支持、獎勵補貼、宣傳游說等引導企業開展認證;在認證建設過程中,政府協調各方資源、提供資金扶持、人才引進,統籌推進標準化建設,規范認證行為;在獲證后,政府參與認證后監督,使認證后生產種植持續符合認證要求。因此,發揮好政府驅動作用,做好頂層設計,出臺相關政策引導認證開展;做好統籌規劃,發揮各方力量推進認證、標準化、檢驗檢測體系建設;做好認證監管,完善認證監管體系,保障認證有效性。

參考文獻:

[1]陳彬,沈梅.云南高原特色農業的發展[J].北京農業,2013(09):252-254.

[2]劉衛軍.強化認證認可作用 創新市場監管機制[J].中國市場監管研究,2018(08):59-64.

[3]蘇敬勤,張雁鳴,林菁菁.新興國家企業選擇專業化戰略的情境識別及機制探討——基于深圳企業的多案例研究[J].管理評論,2020,32(01):309-323.

[4]馮寶軍,沈佳坤,孫秀峰.研究型大學財務資源配置效率的提升路徑——多案例研究[J].管理案例研究與評論,2019,12(05):477-495.

[5]毛基業,李曉燕.理論在案例研究中的作用——中國企業管理案例論壇(2009)綜述與范文分析[J].管理世界,2010(02):106-113+140.

[6]劉紅峰,劉惠良.鄉村振興視角的農業高質量發展測度研究[J].周口師范學院學報,2020,37(04):15-27.

[7]孫秀峰,宋泉昆,馮浩天.家族企業企業家隱性知識的代際傳承——基于跨代創業視角的多案例研究[J].管理案例研究與評論,2017,10(01):20-33.

[8]許慶瑞,吳志巖,陳力田.轉型經濟中企業自主創新能力演化路徑及驅動因素分析——海爾集團1984~2013年的縱向案例研究[J].管理世界,2013(04):121-134+188.

[9]彭新敏,吳曉波,吳東.基于二次創新動態過程的企業網絡與組織學習平衡模式演化——海天1971~2010年縱向案例研究[J].管理世界,2011(04):138-149+166+188.

[10]劉鑫,趙鵬,黃振,劉濤.認證認可制度支撐食品農產品質量作用研究及建議[J].中國標準化,2021(15):221-227.

(作者單位:昆明理工大學管理與經濟學院)