新型城鎮化試點對農業面源污染的影響

高齊圣 董志強

摘? ? 要:探究新型城鎮化如何影響農業面源污染,對推進農業農村綠色發展,全面推進鄉村振興戰略具有重要意義。利用2007—2019年我國159個地級城市的面板數據,借助多期雙重差分方法,可評估新型城鎮化試點政策對農業面源污染的影響效應。研究發現,新型城鎮化試點政策能夠有效減少農業面源污染排放。影響機制分析表明,新型城鎮化試點政策通過加強環境規制、促進農業綠色技術進步來緩解農業面源污染。沖擊分析表明,我國東、中、西部地區以及大、中、小規模城市對新型城鎮化試點的沖擊表現出較大差異。目前實施的新型城鎮化試點政策能有效減少東部城市、大規模城市的農業面源污染排放,但對中西部城市、中小規模城市的農業面源污染排放不構成顯著影響。

關鍵詞:農業面源污染;新型城鎮化;準自然實驗;多期DID;內在機制

中圖分類號:F299.2;F323;X501 文章標志碼:A 文章編號:1006-6152(2023)04-0005-09

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2023.04.001

一、問題的提出

“綠水青山就是金山銀山”,良好的生態環境既是自然財富,也是經濟財富。2022年中央一號文件指出,加強農業面源污染綜合治理,對推進鄉村生態振興、農業農村綠色發展具有重要意義。化肥投入是農業面源污染的重要來源之一,化肥的過量施用使得耕地質量不斷下降、地下水污染日益嚴重[1],給農村生態環境帶來了巨大影響[2]。改革開放以來,我國城鎮化發展迅速,常住人口城鎮化率由1978年的17.9%增長至2021年的63.9%①。然而,城鎮化推進的盲目性,使得農業面源污染現象日益嚴重[3]。在此背景下,更加強調“生態文明”的新型城鎮化概念被提出。新型城鎮化的本質是“以人為本”[4],核心在于不以犧牲農業和糧食、生態和環境為代價,力圖實現由片面追求經濟增長的非生態城鎮化向人與自然和諧共生的生態城鎮化轉型。2014年,《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》正式發布,文件對我國新型城鎮化發展進行了總體部署。在新型城鎮化試點政策的實施中,國家共分三批次發布了試點地區名單,試點地區包含省、市、縣、鎮四個不同的實施層級,涵蓋了我國東、中、西、東北四個不同區域。2015年2月,國家發改委印發《國家新型城鎮化綜合試點方案》,將江蘇、安徽兩省和寧波等62個城市(鎮)列為國家新型城鎮化綜合試點地區;2015年11月,國家另外選取了73個城市(鎮)作為第二批試點地區;2016年12月,國家再另外選取了111個城市(鎮)作為第三批試點地區。在新的時代背景下,探究新型城鎮化試點對農業面源污染的直接效應和間接效應,對實現農村生態環境改善、推進農業農村綠色發展具有重要的現實意義。

關于城鎮化與農業面源污染之間的關系,現有研究主要分為三類。第一類研究認為城鎮化會增加農業面源污染排放。城鎮化的發展一方面會吸引大量優質勞動力非農轉移,農村老齡人口的增加導致了化肥的過量施用[5];另一方面會占用大量農地,而耕地的減少導致農戶增加化肥投入以擴大產出[6]。第二類研究認為城鎮化的發展會緩解農業面源污染問題。城鎮化的發展一方面促進了綠色技術進步[7],另一方面增加了綠色農產品的需求量[8],進而減少農業面源污染。第三類研究認為,城鎮化與農業面源污染之間存在“倒U型”曲線關系或具有門檻特征。薛蕾等研究發現,農業面源污染因城鎮化水平的提高會呈現出“倒U型”趨勢[9];欒健等基于門檻效應模型得出,城鎮化對化肥面源污染的影響會因人均收入水平的高低產生完全相反的作用效果[10]。

綜上可見,學者們對城鎮化和農業面源污染進行了大量有價值的研究,但鮮有學者從新型城鎮化角度探究它對農業面源污染的影響。為此,本文將考察新型城鎮化對農業面源污染的影響,并探索其作用機制。

二、理論分析與研究假說

(一)新型城鎮化對農業面源污染的內在影響機制分析

首先,新型城鎮化建設將促進環境規制強度的提升,進而減少農業面源污染排放。許多研究認為,環境規制可以有效降低環境污染[11-12]。一方面,地方政府通過對化肥、農藥等污染源提岀嚴格治理措施,從源頭上治理農業面源污染;另一方面,地方政府采用綠色農業補貼的形式,比如“以獎促治”“以獎代補”等,鼓勵農民向綠色友好型生產方式轉變,控制農業面源污染的產生。新型城鎮化試點的環境規制效應具體可能表現在政府通過明確污染物排放的具體目標、提高污染物排放標準以減少污染物的排放[13]。

其次,新型城鎮化建設將促進農業綠色技術進步,進而減少農業面源污染排放。許多研究認為,技術進步在農業面源污染治理中能夠發揮重要作用[7][14]。新型城鎮化沖擊的技術效應可能表現在新的技術進步促進了節能減排。目前我國面源污染控制技術在效率、規模方面存在嚴重不足[15]。但是,新型城鎮化建設一方面會促使企業開發出更加清潔、利用效率更高的生產技術[16];另一方面,技術進步有利于污染防護和治理水平的提高[13],可以更好地實現農業面源污染減排的目標。

(二)地區農業面源污染對新型城鎮化沖擊反應分析

首先,對待共同的新型城鎮化試點沖擊,各個地區或城市可能會因地理情況呈現不同反應而凸顯差異。不同區域城市在基礎設施水平、經濟環境、人才供給狀況等方面往往存在較大差異。一般認為,東部城市在技術進步、人才集聚等方面相比于中西部城市具有明顯的優勢[17],能綜合利用不同類型的環境規制推動清潔生產技術的革新,試點政策可能更有助于減少東部城市的農業面源污染排放。其次,新型城鎮化試點的效果可能會因城市規模的不同而有所差異。由于大規模城市的市場需求多樣、科研基礎較好,對創新人才、高新企業往往有更強的吸引力,因而相較于中小規模城市能更高效地配置大量資源,促進企業進行綠色技術創新[18],因此,新型城鎮化試點政策可能更有助于緩解大規模城市的農業面源污染。

以上述理論分析為基礎,本文提出以下3個研究假設:

假設1:新型城鎮化試點政策能夠通過提升環境規制強度減少農業面源污染排放。

假設2:新型城鎮化試點政策能夠促進農業綠色技術進步,進而緩解農業面源污染問題。

假設3:新型城鎮化試點的農業面源污染減排效應會因城市所在地區以及城市規模的不同存在差異。

三、研究設計

(一)模型設計

本文研究地級市層面的新型城鎮化試點政策對農業面源污染的影響效應,根據國家發展和改革委員會公布的三批新型城鎮化試點城市名單,將試點城市定義為實驗組,非試點城市定義為控制組。其中,對實驗組和控制組的選取做了如下處理:剔除了只將地級市內的某個縣級市或區作為試點的地級市;將數據缺失嚴重的地級市在樣本中剔除。最終選擇了75個地級城市進入實驗組,84個地級城市進入控制組。考慮到政策實施需要時間,本文將2015年、2016年和2017年作為試點政策實施的時間節點。

傳統DID方法通過構建政策分組虛擬變量和政策實施時間虛擬變量的交互項,來估計政策實施的凈效應,這種方法只適用于政策是一次實施的,而新型城鎮化政策的實施是先試點后推廣,因此本文將現行的三批新型城鎮化試點政策作為一項準自然實驗,采用多期DID方法[19-20],通過比較實驗組和控制組在政策實施前后的差異,評估新型城鎮化試點政策對農業面源污染的影響效應。具體模型設定如下:

[TEit=β0+β1Dit+β2Xit+μi+γt+εit] (1)

這個模型中,[TEit]為被解釋變量;[X]表示控制變量;[μi]和[γt]分別代表控制城市和時間的固定效應;[εit]為隨機誤差項,[i]表示城市,[t]為時間。[Dit]表示個體[i]在[t]期的處理狀態,接受處理時值為1,未接受處理時值為0。實驗組在政策實施前的樣本均值為[β0+β2?E(X)],政策實施后的樣本均值為[β0+β1+β2?E(X)],所以實驗組在政策實施前后的差異為[β1],控制組在政策實施前后的樣本均值均為[β0+β2?E(X)],故控制組政策實施前后的差異為0,所以平均處理效應即為[β1-0=β1],它代表了新型城鎮化試點政策對農業面源污染的凈效應。若[β1]小于零,則說明新型城鎮化政策的實施有利于減少農業面源污染。

(二)變量設定

1. 被解釋變量:農業面源污染(TE)

本文運用應用較為廣泛的清單分析法[21-22]測算我國159個地級城市的農業面源污染排放情況。計算的主要污染物為總氮(TN)、總磷(TP),具體計算公式如下:

[TE=Ti×λij×ωi] (2)

式(2)中,TE為農業面源污染排放總量(萬噸);[Ti]為產污單元i的指標統計量,本文的產污單元為氮肥、磷肥、復合肥;[λij]為單元[i]中污染物[j]的產污系數,產污系數根據化肥折純量的化學成分計算,氮肥、磷肥、復合肥的總氮產污系數分別為1.00、0、0.33,總磷產污系數分別為0、0.44、0.15 [22];[ωi]為[i]類化肥的流失率,氮肥、磷肥流失率參照史常亮等[5]整理出的中國各省區化肥流失情況。

2. 核心解釋變量:新型城鎮化試點(DID)

本文的核心解釋變量為新型城鎮化試點,我們將其定義為:某城市實施新型城鎮化試點的當年及之后的年份取值為1,否則為0。

3. 中介變量

環境規制(ER):基于李虹等[23]的做法,采用熵值法計算環境規制綜合指標。為此,選取工業廢水排放量、工業SO2排放量、工業煙(粉)塵排放量三個單項指標。首先對各個指標進行標準化處理,然后確定指標權重,最后根據權重和標準化數值計算環境規制強度。

農業綠色技術進步(AGTP):現有文獻主要通過構建環境效率指標[24]、選取綠色全要素生產率[25]衡量綠色技術進步。本文采用第二種方法。針對農業綠色全要素生產率的度量,學術界廣泛采用基于松弛的效率模型(Slacks-Based Measure,SBM)[14]。然而由于ML指數不具備傳遞性,借鑒吳傳清等[26]的研究采用SBM模型、GML指數測度農業綠色全要素生產率。使用MaxDEA軟件進行測度,所使用的數據說明如表1。

4. 控制變量

為控制影響農業面源污染的因素,參考相關文獻,引入如下控制變量:產業結構(STR)[27](第一產業增加值/(第二產業增加值+第三產業增加值));農村勞動力轉移(LT)[7](第一產業從業人員數量);化肥施用技術水平(FTL)[10](化肥施用折純量/農業總產值);種植結構(CPS)[28](糧食作物播種面積/(農作物總播種面積-糧食作物播種面積));富裕程度(INC)[5](農業總產值/農作物總播種面積)。

(三)數據來源

以上所運用的樣本數據來自各省統計年鑒、各市統計年鑒、各市國民經濟和社會發展統計公報、《中國城市統計年鑒》和《中國區域經濟統計年鑒》。本文所運用到的農業總產值數據利用農業總產值指數(上年=100)將其折算成以2007年為基準的不變價。基準回歸模型中勞動力轉移(LT)為第一產業從業人數做對數處理后的數值。本文部分缺失數據采用線性插值法將其補齊。變量的描述性統計見表2。

四、實證分析

(一)基準回歸分析

根據基準模型,本節量化分析新型城鎮化試點政策的出臺對農業面源污染的政策效應。由表3可知,在未納入控制變量的情況下(模型1),DID估計系數顯示新型城鎮化試點對農業面源污染的作用在10%的水平下負向顯著。依次加入控制變量后(模型2—模型6),DID估計系數由-0.104變為-0.115,顯著性從10%提升至5%,說明新型城鎮化試點政策有效緩解了農業面源污染的增加。在控制變量方面,種植結構(CPS)、化肥施用技術水平(FTL)、農村勞動力轉移(LT)對農業面源污染的影響顯著為正,說明優化作物種植結構、減少化肥施用量、促進農村地區勞動力轉移會抑制農業面源污染的提升。

(二)穩健性檢驗

1. 平行趨勢檢驗

多期雙重差分法的前提是在政策實施之前,實驗組和控制組之間滿足平行趨勢假設,即在未試點新型城鎮化政策前,實驗組與控制組城市的農業面源污染變化趨勢應該是平行的或不存在顯著的差異。為此,運用事件分析法檢驗新型城鎮化試點對農業面源污染的影響是否滿足平行趨勢假設,參照Beck等[19]具體模型設定如下:

[TEit=δ0+δ1did-9it+δ2did-8it+…+δ14did+4it+φXit+μi+γt+εit]? (3)

式(3)中,[didKit](K=-9,-8,···,+4)表示新型城鎮化試點批準這一事件的虛擬變量;K的符號為負代表城市[i]試點新型城鎮化之前的第K年,K的符號為正代表批復新型城鎮化試點后的第K年,本文以政策實施前的第10年為基準組,選取新型城鎮化試點前9年與試點當年及之后的4年進行估計。其他變量與式(1)含義相同。檢驗結果如圖1所示。

從圖1可知,在新型城鎮化試點之前,系數[δk]不具有統計顯著性,說明在試點開始前,實驗組與控制組城市的農業面源污染變化趨勢不存在顯著的差異,滿足平行趨勢假設;試點開始后,除第2年以外,[δk]均負向顯著,表明新型城鎮化試點政策的實施有助于抑制農業面源污染水平的提高。

2. PSM-DID檢驗

為避免實驗組與控制組的變動趨勢存在“選擇性偏差”,本文使用PSM—DID方法進行穩健性檢驗。以樣本期內75個試點城市作為實驗組,用控制變量代表協變量對實驗組進行重新匹配,匹配后的平衡性檢驗結果顯示大多數協變量的標準化偏差在5%以下,將無法匹配成功的控制組城市樣本剔除,再按照式(1)進行估計。匹配之后的新樣本回歸結果顯示,解釋變量DID的估計系數并無明顯變化,變量DID估計系數仍在5%水平下顯著為負(表4),這與基準回歸的結論基本一致,驗證了基準回歸結果的穩健性。

3. 安慰劑檢驗

為進一步檢驗新型城鎮化試點對農業面源污染的抑制效應是否是由于其他不可觀測的因素導致的,本文隨機選擇虛擬實驗組與控制組進行安慰劑檢驗。具體方法為,從所有樣本城市中隨機選擇75個城市作為試點新型城鎮化政策的實驗組,并隨機為被選中的城市設定政策年份,設置偽政策虛擬變量,在此基礎上利用新的樣本組對(1)式進行回歸,將上述步驟重復500次,得到500個DID的估計系數,將這些系數與實際DID系數進行對比。結果分布如圖2所示。從圖2可知,偽政策虛擬變量的估計值集中分布在0附近,并且大部分在10%的水平下不顯著,說明本文的實證結果較為穩健,其他不可觀測因素不會干擾新型城鎮化試點政策對農業面源污染的影響。

4. 替換被解釋變量

為避免計量結果存在偏誤,本文進一步采用替換被解釋變量的方法對本文得出的結論進行穩健性檢驗。考慮到新型城鎮化試點可能會減少農業用地,進而減少農業面源污染總量,選取相對指標化肥投入密度(FER)、農藥投入密度(PES),前者為單位農作物播種面積的化肥投入量,后者為單位農作物播種面積的農藥投入量,作為農業面源污染排放量的代理變量進行穩健性分析,回歸結果見表5。核心解釋變量的系數符號和顯著性與前文保持一致,說明新型城鎮化試點顯著減少了農業面源污染。新型城鎮化是以人為核心的城鎮化,它一方面鼓勵農民到城市生存,另一方面又保留了農村的耕地和宅基地,因此農用土地實質上并沒有發生顯著變化,因此新型城鎮化通過減少農業用地進而減少農業面源污染,這一影響基本不存在,這在下面的實證結果中也得到了驗證,進一步證實了本文結論的穩健性。

(三)影響機制的中介效應檢驗

通過前文理論分析,新型城鎮化可通過加強環境規制、促進農業綠色技術進步來減少農業面源污染排放,為進一步驗證上述影響機制是否存在,本文借鑒溫忠麟等[29]的研究成果構建如下中介效應檢驗模型:

[TEit=α0+α1DIDit+α2Controlit+μi+δt+εit] (4)

[Mit=β0+β1DIDit+β2Controlit+μi+δt+εit] (5)

[TEit=γ0+γ1DIDit+γ2Mit+γ3Controlit+μi+δt+εit] (6)

上述模型中,[Mit]代表可能的中介變量;[μi]和[δt]分別代表控制城市和年份的固定效應;[εit]為隨機擾動項。其他變量與式(1)中的含義相同。

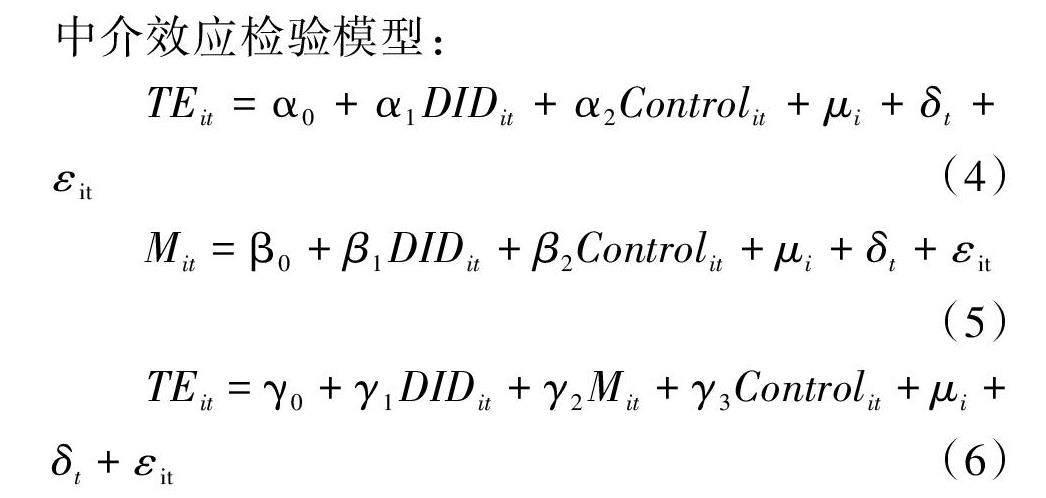

中介效應檢驗結果見表6,模型7為基準回歸結果,本部分不再贅述;模型8表明新型城鎮化試點政策對環境規制具有顯著正向影響,但由于模型9中變量ER的估計系數不顯著,根據溫忠麟等[29]提出的中介效應檢驗流程,運用bootstrap檢驗法進行系數乘積的檢驗,即檢驗原假設[H0: β1γ2=0],重復估計500次的檢驗結果顯示,系數乘積在10%的顯著性水平下的置信區間為[-0.0125,-0.0004],說明環境規制在新型城鎮化抑制農業面源污染中存在中介效應,假說1得到驗證。由于[γ1]顯著,故存在的是“部分中介效應”。模型10顯示新型城鎮化試點顯著促進了農業綠色技術進步,模型11表明農業綠色技術進步的提高會減少農業面源污染排放,且由于[γ1]顯著,表明綠色技術進步是新型城鎮化試點減少農業面源污染排放的部分中介,假說2得到驗證。以上結果表明,新型城鎮化試點政策可通過加強環境規制、促進農業綠色技術進步減少農業面源污染。

(四)沖擊反應的異質性分析

新型城鎮化試點作為一項沖擊性政策,對農業面源污染減排效應是否會在不同區域或者不同規模城市表現出差異性?在接下來的異質性分析中,我們檢驗在新型城鎮化試點引入后,不同地理區域和不同規模城市的農業面源污染減排效應的差異性。

1. 區域異質性

中國地區間的經濟狀況、資源稟賦等存在較大差距。本文首先根據國家政策上的劃分,將樣本城市分為東部城市、中部城市和西部城市,進行區域異質性分析,具體結果如表7所示。新型城鎮化試點政策的實施有效減少了東部城市的農業面源污染排放,但對中、西部城市的農業面源污染排放不存在顯著影響。原因可能在于兩方面,一方面東部地區相較于中西部地區在經濟實力、人力資本、技術基礎等方面具有顯著優勢,通過技術效應來實現污染減排的激勵更強[30]。另一方面可能是由于東部城市較中西部城市人均收入水平較高,隨著人均收入水平的提升,城鎮化的推進對農業面源污染的影響會由擴張效應轉為質量效應[10]。

2. 城市規模異質性

本文參考《國務院關于調整城市規模劃分標準的通知》以及2020年《中國城市建設統計年鑒》統計的城區人口數,將城市規模等級劃分為大規模城市(城區人口在100萬以上)、中等規模城市(城區人口在50—100萬之間)和小規模城市(城區人口在50萬以下),從規模異質性視角,探討新型城鎮化試點政策對農業面源污染的影響,具體結果如表7所示。估計結果顯示,新型城鎮化試點政策的實施能夠顯著減少大規模城市的農業面源污染排放,但對中、小規模城市存在不顯著的抑制作用。這可能是因為大規模城市的產業集聚水平較高,能夠更好地對污染物進行規模化處理,從而提高環境治理效率和技術水平,因此,大規模城市的環境改善效應更大[31]。至此,假說3得到了驗證。

五、結論與建議

“新型城鎮化”是以人為核心的城鎮化,是以生態宜居、和諧發展等為基本特征的城鎮化。本文利用2007—2019年我國159個地級城市的面板數據為樣本,基于清單分析法計算出我國159個地級城市的農業面源污染排放指標。將新型城鎮化試點作為一項準自然實驗,采用多期DID方法研究了新型城鎮化試點對農業面源污染的沖擊效應、影響機制和異質性。研究發現:第一,我國新型城鎮化試點政策的實施能有效減少農業面源污染排放,這對當前鄉村振興戰略實施具有現實意義;第二,影響機制檢驗發現,新型城鎮化試點主要依靠促進環境規制強度的提升、促進農業綠色技術進步來減少農業面源污染排放;第三,異質性分析發現,不同地區、不同規模城市在新型城鎮化試點對農業面源污染的沖擊上表現出不同的差異,目前東部地區和大規模城市的政策效應明顯,但對中西部地區、中小規模城市的政策效應尚不明顯。

基于上述結論,本文提出深化農業面源污染治理的政策建議:第一,進一步擴大新型城鎮化政策試點范圍。研究發現,新型城鎮化試點對農業面源污染排放具有抑制作用,因此,可以在現有試點城市基礎上納入新的指標體系或新的發展理念等,擴大試點范圍。第二,在制定新型城鎮化政策時,應當將促進綠色技術進步作為重要目標。理論分析和實證結果表明,新型城鎮化試點政策能夠通過促進綠色技術進步減少農業面源污染排放,因此,促進農業綠色技術進步是減少農業面源污染排放的有效手段。第三,農業面源污染治理是一個長期過程。實證結果表明,新型城鎮化試點政策通過加強環境規制來減少農業面源污染排放。因此,要因地制宜地制定和完善環境規制政策,地方政府要基于本地區的實際情況,制定和完善農業環境標準,不斷強化環境規制約束,推行標準化生產,引導農戶按照地區標準使用化肥等化學投入品,控制化肥、農藥等化學投入品的施用,驅動農業生產方式朝著綠色友好型方向轉變。第四,新型城鎮化建設要因地制宜。實證結果表明,新型城鎮化試點政策對東部城市、大規模城市的農業面源污染治理效果更強。因此,在制定新型城鎮化政策時,應充分認識試點城市在地理位置、人口規模等方面的差異,采取不同的差異化預案。

注釋:

①? ? 常住人口城鎮化率數據來源于國家統計局網站。

參考文獻:

[1]? ? Fleming P, Lichtenberg E, Newburn D A.Evaluating Impacts of Agricultural Cost Sharing on Water Quality:Additionality, Crowding in, and Slippage[J].Journal of Environmental Economics and Management, 2018(92):1-19.

[2]? ? 張艦,亞伯拉罕·艾賓斯坦,瑪格麗特·麥克米倫,等.農村勞動力轉移、化肥過度使用與環境污染[J].經濟社會體制比較,2017(3):149-160.

[3]? ? 馬道明.城鎮化背景下農村環境持續惡化的內生性探析:基于蘇南Q鎮的調查[J].學海,2018(4):53-58.

[4]? ? 史桂芬,沈淘淘.新型城鎮化背景下農業轉移人口社會融合路徑[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2021(3):103-114.

[5]? ? 史常亮,李赟,朱俊峰.勞動力轉移、化肥過度使用與面源污染[J].中國農業大學學報,2016(5):169-180.

[6]? ? 廖煒,李璐,楊偉,等.城鎮化過程中的流域面源污染時空變化[J].長江流域資源與環境,2018(8):1776-1783.

[7]? ? 羅海平,何志文,胡學英.城鎮化對種植業面源污染影響的中介效應分析[J].中國生態農業學報, 2021(9):1625-1635.

[8]? ? 徐承紅,薛蕾.農業產業集聚與農業面源污染:基于空間異質性的視角[J].財經科學,2019(8):82-96.

[9]? ? 薛蕾,廖祖君,王理.城鎮化與農業面源污染改善:基于農民收入結構調節作用的空間異質性分析[J].農村經濟,2019(7):55-63.

[10]? 欒健,韓一軍.城鎮化會加劇化肥面源污染嗎:基于門檻效應與空間溢出的雙重視角[J].中國農業大學學報,2020(5):174-186.

[11]? Chen X, Chang C P.Fiscal Decentralization, Environmental Regulation, and Pollution:A Spatial Investigation[J].Environmental Science and Pollution Research, 2020(25):31946-31968.

[12]? 秦天,彭玨,鄧宗兵,等.環境分權、環境規制對農業面源污染的影響[J].中國人口·資源與環境, 2021(2):61-70.

[13]? 王華星,石大千.新型城鎮化有助于緩解霧霾污染嗎:來自低碳城市建設的經驗證據[J].山西財經大學學報,2019(10):15-27.

[14]? 閆桂權,何玉成,張曉恒.綠色技術進步,農業經濟增長與污染空間溢出:來自中國農業水資源利用的證據[J].長江流域資源與環境,2019(12):2921-2935.

[15]? 王一格,王海燕,鄭永林,等.農業面源污染研究方法與控制技術研究進展[J].中國農業資源與區劃,2021(1):25-33.

[16]? 陳海波,姜娜娜,劉潔.新型城鎮化試點政策對區域生態環境的影響:基于PSM-DID的實證檢驗[J].城市問題,2020(8):33-41.

[17]? 王巧,佘碩.城市異質性視角下中國低碳試點政策的綠色增長效應評估[J].軟科學,2020(9):1-8.

[18]? 胡求光,馬勁韜.低碳城市試點政策對綠色技術創新效率的影響研究:基于創新價值鏈視角的實證檢驗[J].社會科學,2022(1):62-72.

[19]? Beck T, Levine R, Levkov A.Big Bad Banks:The Winners and Losers from Bank Deregulation in The United States[J].The Journal of Finance, 2010(5):1637-1667.

[20]? Cheng J, Yi J, Dai S, et al.Can Low-carbon City Construction Facilitate Green Growth:Evidence from Chinas Pilot Low-carbon City Initiative[J].Journal of Cleaner Production, 2019(5):1158-1170.

[21]? 陳敏鵬,陳吉寧,賴斯蕓.中國農業和農村污染的清單分析與空間特征識別[J].中國環境科學, 2006(6):751-755.

[22]? 賴斯蕓,杜鵬飛,陳吉寧.基于單元分析的非點源污染調查評估方法[J].清華大學學報(自然科學版),2004(9):1184-1187.

[23]? 李虹,鄒慶.環境規制,資源稟賦與城市產業轉型研究:基于資源型城市與非資源型城市的對比分析[J].經濟研究,2018(11):182-198.

[24]? Levidow L, Lindgaard-jorgensen P, Nilsson A, et al.Process Eco-innovation:Assessing Meso-level Eco-efficiency in Industrial Water-service Systems[J].Journal of Cleaner Production, 2015(1):54-65.

[25]? Beltran-esteve M, Picazo-tadeo A J.Assessing Environmental Performance Trends in the Transport Industry:Eco-innovation or Catching-up[J].Energy Economics, 2015(8):570-580.

[26]? 吳傳清,宋子逸.長江經濟帶農業綠色全要素生產率測度及影響因素研究[J].科技進步與對策, 2018(17):35-41.

[27]? 姜松,周潔,邱爽.適度規模經營是否能抑制農業面源污染:基于動態門檻面板模型的實證[J].農業技術經濟,2021(7):33-48.

[28]? 侯孟陽,姚順波.異質性條件下化肥面源污染排放的EKC再檢驗:基于面板門檻模型的分組[J].農業技術經濟,2019(4):104-118.

[29]? 溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014(5):731-745.

[30]? 臧傳琴,孫鵬.低碳城市建設促進了地方綠色發展嗎:來自準自然實驗的經驗證據[J].財貿研究, 2021(10):27-40.

[31]? 劉習平,宋德勇.城市產業集聚對城市環境的影響[J].城市問題,2013(3):9-15.

責任編輯:倪貝貝

(E-mail:shellni@ 163. com)

Impact of New-type Urbanization Pilot on Agricultural Non-point Source

Pollution: Verification Using DID with Multiple Time Periods

GAO Qisheng, DONG Zhiqiang

(The School of Economics, Qingdao University, Qingdao Shandong 266061)

Abstract: To promote the green development in agriculture and rural area, as well as the rural revitalization strategy, it is of great significance to explore how new type of urbanization affects agricultural non-point source pollution(ANSP). Based on the panel data of 159 prefecture cities of China between 2007 and 2019, the influential effect of new-type urbanization pilot policies on ANSP is evaluated using Difference-in-Differences (DID) with Multiple Time Periods. The result shows that the new-type urbanization pilot policies can effectively reduce ANSP discharge. An analysis of the influencing mechanism reveals that the policies relieve ANSP discharge by enhancing environmental regulation and agricultural green technology. An impact analysis reveals that the impact on new-type urbanization pilot differs significantly depending on the citys size and location in the eastern, middle, or western part of the country. The current new-type urbanization pilot policies can effectively reduce the ANSP discharge of eastern cities and large cities, while the influence is insignificant on middle and western cities and cities of medium and small sizes.

Key words: agricultural non-point source pollution(ANSP); new type of urbanization; quasi-natural experiment; DID with Multiple Time Periods; internal mechanism