利用英文報刊深化高中詞匯教學的技巧探析

魏國云

摘要:詞匯教學是高中階段英語語言學習中一項基本的教學內容,但也是枯燥很難有效果的教學內容。基于此,文章以徐州市第三十六中學高二年級的實驗班與對照班為研究對象,圍繞在英語教學過程中引入英文報刊閱讀對高中生詞匯量及英語綜合能力的影響進行了研究。發現以教材教學為基礎,結合每周一節英文報刊的詞匯教學、以報刊詞匯的寫作練習以及課前表演等形式加以鞏固,不僅能有效提高學生的詞匯量,還可以實現學生的英語綜合能力的提升。因此,將英文報刊的學習與閱讀引入高中生的英語學習中是很有必要的。

關鍵詞:高中英語;英文報刊;詞匯教學

中圖分類號:G633.41文獻標識碼:A文章編號:1673-8918(2023)13-0093-05

一、 研究背景

任何語言的學習都離不開一定數量的詞匯掌握。Coady和Huckin曾指出:“要想讀懂任何一種語篇,須至少掌握3000個單詞或者5000個詞項。”《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》也明確要求在高中階段,學生要至少學習使用1000~1100個新單詞和一定數量的短語,累計掌握3000~3200個單詞,而在選修提高類課程中則要求學生累計掌握4000~4200個詞匯。

筆者所執教的中學,學生來自附近的郊區或是縣區或是農村地區,根據他們的中考入學成績和進入高中后的成績檢測以及平時的上課、作業等表現,發現學生的英語詞匯儲備較少,有的學生甚至沒有達到義務階段要求掌握的1500~1600個詞匯,更不用說語法知識、閱讀理解和寫作能力了。沒有基本的詞匯知識的支撐,學生無法連詞成句,閱讀理解和寫作能力也相對低下。因此,在緊張的高中課程學習和新課標對高中生的英語要求下,如何有效地幫助提高學生提高詞匯量成為英語教學的首要任務。

二、 通過英文報刊深化詞匯的教學實踐

Terry認為利用報紙進行英語教學方面有很多原因,諸如:作為現代英語源頭的報紙,語言有趣,詞匯量豐富,貼近生活,有熟悉的背景等。而對筆者而言,以《二十一世紀英文報·高中版》(簡稱《21世紀報》)為例,英文報刊還有以下特點適合作為學生學習詞匯的一條重要渠道。《21世紀報》不僅詞匯量豐富,而且詞匯量和高中新課標吻合,并略高于課標詞匯。根據美國著名語言學家克拉申教授提出的輸入假說理論,理想的語言輸入應該具備可理解性的特征。可理解性指的是語言學習者必須接觸比其當前語言水平略高的材料,并且注重對材料信息的理解,這樣學習者才能更好地掌握知識,習得語言。

在實踐過程中,以筆者所任教的高二年級的兩個班級(實驗班與對照班)為研究對象。在教學過程中,實驗班的學生在使用傳統英語學習方法的同時還增加了每周一節的英文報刊閱讀精講,對照班的學生則是使用傳統學習方法進行學習。在實驗前后分別對2個班的詞匯量及英語綜合能力通過統一考試的方式進行測試。加入英文報刊的具體教學方式如下:

(一)通過報刊閱讀強調詞匯教學

以《21世紀報》第21~25期的報紙合刊為例,該合刊的布局分成4個板塊。其中第一板塊的專題是“Arctic exploration”,共有8篇文章,涉及關于南極的地理風光、動植物、人文文化、科考發現、氣候變化等不同主題。首先以課后作業的形式要求學生每天閱讀一篇,并完成文章后面的閱讀理解題。然后在周末專門拿出一節課,選出其中一篇“No barren landscape”進行精讀,整理講解一些易于掌握的詞匯,因為該篇有很多變形詞、新詞、或與教材中重復率高的詞匯。

比如,文中出現了很多通過詞綴變化的一些派生詞和變形詞:innovation, originate, resourcefulness, populate, explorer, dependent, sought等,這些詞都是在高中英語教材中學過的詞匯上通過加上前綴、后綴或詞性或時態的變化而來的,課本上的原詞分別是:innovate, origin, resource, population, explore, depend, seek。

再如,文中的里一個新單詞subarctic,學生認識arctic,但是加上前綴就不認識了,因為課本中以sub-為前綴的詞見得很少,這時教師稍加引導,列出以下幾個單詞subway, subtitle,這些詞匯都是認識的,大家脫口而出“地鐵”“副標題”,那么就得出sub就是“在……下面,次一級”的意思。然后再列出更多的詞匯,如:subculture, submarine, subconscious, suburban, subcontinent等,這些單詞對學生來說只是小小的挑戰而已。

同時注意有些單詞的語義在語境中的變化,如resourcefulness,本來是“資源豐富”的意思,但在文章中應該是“足智多謀”的意思。

還有一些單詞可以采用聯想記憶法,比如,thrive這個單詞學生是第一次遇見,課本里沒有學過,教師可以引導大家聯想,哪個單詞的拼寫與之相似?學生立刻想到了survive。沒錯,survive是幸存,好不容易活下來的意思,而thrive是不僅活得好好的,還非常繁榮興旺的意思。

文章中還出現了一個復合詞icebreaker,該詞嵌在下面的句子里:Breaking through this thick ice is dependent on icebreakers. This powerful ships are usually powered by nuclear fuel but can also run on steam or gas.根據單詞結構和語境,學生很快猜出icebreaker是“破冰船”的意思。

文中還有一個長句需要解決:It wasnt until Norwegian explorer Roald Amundson and his crew took three years to sail from Greenland to Alaska in 1906 that the Northwest Passage was completely navigated.學生很快判斷出該句是強調句,但是句中有幾個詞匯影響了他們的理解。Norwegian, Greenland, Alaska根據拼讀發音,得知是“挪威、格陵蘭島、阿拉斯加”都沒有問題;但是Northwest Passage根據上下文,肯定不是“西北文章”的意思,那么我們拆開看,passage是由“pass”和“age”合成的,“pass”是“通過”的意思,而“age”是經常用來構成名詞的后綴,如:courage, marriage, damage等,因此Northwest Passage是“西北通道”的意思,那么該句的意思就清楚了:“直到挪威的探險家和他的船員花了3年的時間在1906年從格陵蘭島航行到阿拉斯加,西北通道才被完全確定航線。”

值得注意的是,通過英文報刊進行詞匯教學,并不僅僅是單詞,還應加強詞塊和句型的教學,拓展學生對所學單詞的認知廣度與深度,最大限度地讓學生在上下文的語境中體會詞匯的意思、用法以及詞匯背后的詞源和文化背景。

(二)通過英語寫作鞏固詞匯教學的成果

完整的學習可以分為三個階段,即學習的輸入階段、思維加工階段和輸出階段。在平時的教學過程中,對英語知識的聽、讀、記、背都是輸入,把英語說出來、寫出來、演出來是輸出,而中間如何把英語表達出來的過程則是思維加工過程。而思維加工的過程就是對所學知識的再加工過程,對詞匯信息加工得越細,信息網絡連接就越豐富,記憶效果就會越好。所以充分利用報刊提供的話題及相關話題中出現的詞匯,結合教材,通過英語寫作進一步加強詞匯的記憶理解,鞏固詞匯教學的成果。

仍然以《21世紀報》中的“No barren landscape”這一篇為例。在進行這期報刊閱讀的同時,我們正在學習譯林版英語模塊7第四單元的reading: The First underground in the world。這是一篇關于倫敦地鐵介紹的旅游小冊子。文后的閱讀策略告訴我們,關于一個景點介紹的旅游手冊經常包括以下幾點:a brief history, important figures, interesting facts and encouragement to the tourist attraction。在學完了課文中對倫敦地鐵的介紹后,可以讓學生根據報紙閱讀獲得的信息仿寫一篇關于南極的旅游指南。內容包括:①南極的自然狀況:氣候寒冷、冰天雪地。②南極的開發現狀:探險、破冰船、科考研究。③存在問題:全球變暖、冰雪融化、瀕危動物。④對南極未來的想法:保護環境,共同開發。⑤邀請游客前往。詞數100字左右,至少使用報刊文章中所學的10個新詞匯和2個句型。

基于英文報刊的英文寫作類型并不僅僅局限于說明文,也可以根據報刊中文章的體裁,進行概要寫作、讀后續寫、書評影評等,目的就是通過寫作再現所學詞匯,對所學詞匯在使用中進一步加深印象,更好地掌握。

(三)通過英語演講提升英語思維品質

語言是思維的外殼,講出來是思維的外在表現。只有學會了,才能講出來,弄懂了,才能講透徹,所以講出來既是學習結果,也是學習過程。而表演不僅要講出來,還提出了更高的要求。所以筆者安排每周一節表演課。表演的形式可以是多種形式,演講、配音、戲劇表演、講解詞匯、句型、短文都可以。以《21世紀報》的第19~20期的Meaningful life為例,該篇是一篇關于追求人生意義的演講詞,文章中詞匯量不大,難度適中,所以筆者就提前一天把任務交給了其中的一組,把課堂交給學生。學生自己內部合作分工,有的學生負責講解詞匯,有的學生負責長難句解析,有的學生負責引領大家討論主題,作出總結。該組學生不僅講解細致到位,而且還自己下載了這段演講的視頻,帶著大家一起聽學,這一節課學生明顯興趣盎然,反應積極,氣氛活躍,十分成功。講解的小組學生通過共同備課講課,加深了記憶,提高了表達能力、交流能力、合作能力和思維能力;聽課的學生也體會到了和學生之間更加親切自然的互動,在輕松愉快的課堂氛圍中學到了知識,加深了對所學知識的記憶和理解。

三、 實踐結果及分析

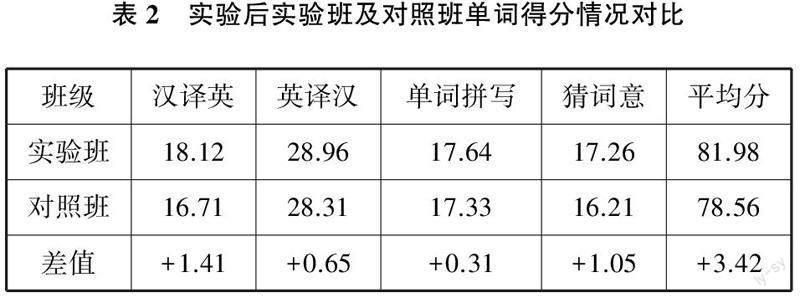

實驗前后學生詞匯量的測試以限定時間內進行測試的方式進行考查,試卷內容分成漢譯英、英譯漢、單詞拼寫和猜詞意四個部分,總分為100分,題目是筆者針對涵蓋了名詞、動詞、形容詞、副詞等不同詞性的高考英語詞匯(包括基礎詞匯、常見重點高頻詞匯及具有一定難度的低頻詞匯及部分超綱詞匯)進行制訂的。根據試卷得分情況對學生的整體詞匯量進行判別。在實驗前后實驗班及對照班單詞得分情況(按照各項平均分進行比較)如表1、表2所示:

根據表1及表2關于實驗前后實驗班與對照班單詞得分情況的雙向對比,可明顯發現在實驗前兩組學生的詞匯量相當,除了英譯漢成績略高,其余各類題目成績實驗班均低于對照班。但在實驗后引入了英文報刊學習的實驗班詞匯量有明顯的上升,不僅各項成績均高于對照班,成績的增長值更是高于對照班。由圖1可知,其中,實驗班在漢譯英及猜詞意這兩類題目上提分顯著,這與在英文報刊閱讀過程中學生對詞匯的積累及詞根詞綴的學習、詞語來源的了解密不可分。即通過對英文報刊的精細閱讀,對文章中比較有代表性的單詞的學習,學生更加了解了一個單詞的由來,比如英文中早餐是breakfast,該詞實際上是個合成詞,由break(停止)和fast(絕食;齋戒)合成而來,這樣學生就加深了對這個單詞的記憶,并通過對更多詞根、詞綴的了解、掌握,學生能游刃有余地猜測某種特定語境下部分生詞的含義。雖然對照班的成績同樣有所提升,但隨著高二年級學生的不斷學習,詞匯量有所增加只能代表一個正常現象,而實驗班的英語詞匯平均分共增長了4.15分,遠遠超過對照班的成績增幅。

同時,除了對詞匯量的測試外,筆者還對實驗前后學生的英語綜合水平進行了測試,題型按照最新高考題型制訂(共分為聽力30分、閱讀理解37.5分、七選五12.5分、完形填空15分、語法填空15分、作文40分6個部分,總分為150分)。根據不同題型對得分情況進行了統計(此處均按照各班平均分進行計算),測試結果如表3、表4所示。

根據表3不難看出,實驗前在總成績上兩個班級相當,對照班的綜合成績略高于實驗班,實驗班除了聽力、完形填空與閱讀理解部分的分值略高于對照班,其他各項的得分均低于對照班,寫作和七選五的差距尤為明顯。根據表4的數據,兩個班級的英語成績均有所提高,對照班所采用的傳統的英語教學方法,雖然相較實驗班既采用傳統教學法,又加入了英語刊物的閱讀來對學生的英語學習能力進行訓練的方式來說,效果并不明顯,但在一定程度上也表現出一些提高,這可以歸結為學生日常上課學習的結果。根據表5、圖2,在各類題型上實驗班的增長幅度均大于對照班,其中在閱讀文章類題型(包括閱讀理解、七選五及完形填空)的增長方面表現得尤為突出,這可以歸結于隨著詞匯量的不斷提升,學生對文章的總體理解程度也有了提高,且閱讀理解經常會圍繞熱點話題展開,這與學生閱讀的英文報刊的題材豐富性、時效性也存在一定關系。另外,根據圖2我們不難看出,實驗班作文成績的提升亦較為明顯,這可能是因為學生在閱讀英文報刊時積累了一些新鮮重點詞匯,并在長難句的不斷學習了解中對長難句的使用融會貫通,使得寫作水平得到提升,并博得判卷教師的認可,因此成績才得以提高。總體上來說,實驗班的學生各項成績有了明顯的提高,并且提高幅度遠遠高于對照班的學生。

四、 結語

根據上述實踐研究,在進行英文報刊的閱讀后,徐州市第36中學高二年級的實驗班學生無論是在詞匯量方面,還是英語綜合水平方面,都較對照班學生具有明顯的進步。這進一步說明利用英文報刊進行詞匯教學確實豐富了高中生的學習素材,激發了高中生的學習英語的興趣,擴大了詞匯量,使學習者英語綜合能力得到了顯著提升。所以英文報刊可以作為教材教學的有益補充,教師可以嘗試通過不同的教學方式引領學生有效地利用英文報刊資源,深化詞匯教學,從而提高學生的英語學科核心素養。

參考文獻:

[1]Coady J, Huckin T. Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy[M]. Cambridge: Cam-bridge University Press,1997:2.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:59.

[3]趙聰,英文報刊在英語教學中的應用研究[J].科技信息,2006:10.

[4]Krashen S, Terrell T. The Natural Approach: Language Acquisition in the classroom[M]. Oxford: Pergamon,1983.

[5]李運生.“可見的學”才能“學進去”[J].基礎教育課程,2017(13):41-45.