“專創融合”視角下“課程思政”育人新模式構建與路徑探索

李紅姣 劉炳響 黃秋嫻 馬長明 牟洪香 許中旗 盧振啟

摘要 伴隨著經濟林產業的蓬勃飛速發展及精準扶貧和鄉村振興的迫切需求,經濟林產業專業技術人員將成為炙手可熱的急需人才,并在嚴峻的就業形勢中展現出超強競爭力。如何將創新創業教育、思想政治教育與專業教育結合,并結合專業和領域特色,全方位培養人才,是當前經濟林產業育人的一大熱點和難點。著力“四個聚焦”,基于“專創融合”視角,創建經濟林領域課程思政育人新機制,加強“專創融合”和“課程思政”改革,探索構建“創學結合、理論實踐、思政三位一體”育人新模式。通過教學改革和構建育人新模式,使學生在理論知識的學習、經濟林相關能力的提升、思想和創新素養的培養等方面得到全面提高,助力培養“科技型”“應用型”“高素質”經濟林技術人才。

關鍵詞 經濟林;專創融合;課程思政;育人

中圖分類號 S-01 ??文獻標識碼 A? 文章編號 0517-6611(2023)07-0278-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.07.066

Construction of a New Education Mode and Path Exploration of Course Ideology Based on the Perspective of Creative Integration—Taking the Course of Non-wood Forest Resources of China as an Example

LI Hong-jiao,LIU Bing-xiang,HUANG Qiu-xian et al

(College of Forestry,Hebei Agricultural University,Baoding,Hebei 071001)

Abstract With the rapid development of the non-wood forest industry and the urgent needs of targeted poverty alleviation and rural revitalization,the professional and technical personnel of the non-wood forest industry will become the hot talents in urgent need and show their super competitiveness in the grim employment situation.How to combine innovation and entrepreneurship education,ideological and political education with professional education,and combine the characteristics of specialty and field to cultivate talents in an all-round way? This is one of the hot spots and difficulties in the education of non-wood forest industry.This paper focuses on the “Four focus”,based on the perspective of “creative integration”,establishes a new mechanism of curriculum ideological and political education in the field of non-wood forestry,strengthens the reform of “creative integration” and “curriculum ideological and political education”,and explores the construction of a new mode of “creative integration,theoretical practice ideological and political integration”.Through the teaching reform and the construction of a new education model,students can be comprehensively improved in the study of theoretical knowledge,the improvement of economic forest related ability,the cultivation of ideology and innovation literacy,and help to cultivate “scientific and technological”,“applied” and “high-quality” economic forest technical talents.

Key words Non-wood forest;Creative integration;Course ideology;Education

基金項目 河北農業大學教學研究項目(2021C-27)(2021A-1-01);河北省線下一流本科課程建設(森林培育學);河北農業大學線上線下混合式一流課程建設(中國經濟林資源)河北農業大學課程思政優質課程建設(中國經濟林資源);河北農業大學專創融合優質課程建設(中國經濟林資源);河北省研究生課程思政示范課程建設項目(YKCSZ2021056)。

作者簡介 李紅姣(1987—),女,河北唐縣人,講師,博士,碩士生導師,從事林木栽培理論與技術和經濟林資源高值化開發與利用研究。通信作者,碩士,高級政工師,從事行政管理與學生思想政治工作。

收稿日期 2022-05-25

隨著2015年中央一號文件的發布,歷年來首次將發展經濟林寫入中央一號文件,經濟林產業發展迅速,已經成為我國林業產業的第一大產業,經濟林產業專業技術人才將成為炙手可熱的急需人才,結合我國嚴峻的就業形勢,“科技型”“應用型”“高素質”經濟林技術人才有較強的競爭力和廣闊的發展及就業前景[1]。2014年的達沃斯論壇上李克強總理提出了“大眾創新、萬眾創業”,雙創活動自此開始迅速蓬勃發展,而大學生是推進創新創業的主力軍[2]。“課程思政”的探索始于2014年,上海部分高校的實踐為其推廣和實施提供了重要的理論和實踐依據[3]。之后,“十大”育人體系的提出,也大力推動了“課程思政”的課堂教學改革和全國大范圍的普及[4],使各種專業課程和思政教育相結合,協同效應顯著。而如何將創新創業教育、思政教育與專業教育結合,并結合專業和領域特色,全方位培養人才,是當前經濟林產業育人的一大熱點和難點。依托李保國山區特色經濟林產業創新團隊和森林食品研究所,立足經濟林產業,聚焦經濟林資源開發利用的科技前沿、充分發揮經濟林的經濟效益、解決經濟林產業中急需解決的生產實際問題和技術瓶頸,以提高經濟林產品質量、貼合現代人的健康和發展需求為目標,河北農業大學林學院于2020年成功申報了經濟林本科專業,更應該通過經濟林產業滲透,基于“專創融合”視角,創建經濟林領域課程思政育人新機制,提高學生綜合素質和業務能力,為社會培養“科技型”“應用型”“高素質”經濟林技術人才。

1 經濟林產業背景

近年來,經濟林產業發展迅速,已經成為我國林業產業的第一大產業,特別是在山區精準扶貧和鄉村振興中成為首選產業,發揮了極其重要的產業扶貧和鄉村振興作用。隨著“回歸自然、呼喚綠色”成為現代生活的主題,森林食品開發也成為21世紀最具生命力的朝陽產業和綠色環保產業[5],是森林資源開發的主流方向,成為林業產業發展的新的經濟增長點,因具備豐富的營養價值、出色的保健功效[6],經濟林產品,尤其是具備有機屬性的森林食品的開發利用成為重要的科技前沿和研究熱點。由于經濟林產業發展的快速推進與經濟林學科的快速發展,經濟林專業技術和理論體系逐步完善,山區精準扶貧和鄉村振興急需大批經濟林專業技術人才。

2 課程特點與課程教學現狀

河北農業大學林學院林學專業(經濟林方向)根據河北省經濟林產業發展的需要,培養立足河北、面向全國、服務“三農”、滿足京津冀經濟社會發展和林業建設需求,具有社會責任感、創新創業精神和較強實踐能力,德、智、體、美、勞全面發展的社會主義合格建設者和可靠接班人。《中國經濟林資源》是研究我國經濟林資源的分類與分布、經濟林資源的科學栽培化及合理開發和利用的科學,對學生學習我國經濟林資源的相關知識起著非常關鍵的作用,同時為后續《森林食品概論》《經濟林栽培學》各論、《經濟林產業規劃與案例分析》等課程的學習奠定基礎,有助于學生在后續課程的學習中深入理解和掌握經濟林資源的開發利用、經濟林資源的高效栽培、經濟林產業規劃的編制和實施等內容,是學生真正認識了解經濟林的先導課程。目前,該課程教學存在以下特點:

2.1 理論內容多,不能激發學生的學習興趣

該課程為全程理論和課堂教學,沒有實習和實驗環節,在教學過程中,以課堂講解為主,難以調動學生的學習興趣和熱情,即便采取了翻轉課堂、線上線下混合式教學等教學改革方式,學生的雙創能力培養和發展也受到一定的限制,而一些典型的教學案例也只能以視頻或者圖片的形式來展示,不能給學生更直觀的感受,導致學生接受理論知識和感知教學案例傳達的理論和思政信息無法有機銜接。

2.2 專業以及學生特點

河北農業大學林學專業(經濟林方向)施行對口招生,加之農林類專業的特性,學生對專業課程的學習積極性不高,因此對《中國經濟林資源》課程的學習效果不理想,有的同學更是只為了應付考試、修得學分。

2.3 “專創融合”不深入

經濟林“專創融合”,就是將經濟林專業知識與雙創教育深度、有機融合,按照具體的教學目標設計教學過程和環節,將創辦企業、商業計劃與產業應用實踐等引入課堂教學的各個環節,對專任教師的要求更全面、更具體,如應緊密結合科學前沿和產業發展,加強與相關企業的合作,注意雙創思維、雙創態度、雙創能力的培養,在教學方法和理念上注意創新等[7]。然而,目前學校專業教師和雙創教師分離,仍以傳統的教學方式為主,考核方式較為單一,使《中國經濟林資源》課程“專創融合”建設比較滯后。

2.4 有一定的“課程思政”基礎,但仍需加強

近年來,隨著課程思政理念的不斷推廣和提升,因地制宜、實事求是地探索一條從思政課程到課程思政的合理化路徑已經成為各大高校思政改革的必然趨勢。以河北農業大學林學院為例,如何科學、合理地實施課程思政,也是當前林學院專業教育和思政教育所面臨的新課題。在“課程思政”育人方面,《中國經濟林資源》課程的負責教師已經做了部分工作,正在積極進行“課程思政”教學改革,對《中國經濟林資源》課程的教學難點進行總結分析,制定出完整的教學設計內容,并將學生對課程學習的思考和感悟納入平時成績,對學生的學習效果進行綜合考核;針對各章的具體教學內容,建立基于“課程思政”理念的案例庫,將理論講授與思政教育有機融合,在傳授專業知識的同時,增強學生對林業的認同感和自豪感,無形中促使學生熱愛林業、從事林業、獻身林業,起到“立德樹人”的作用,從而達到提高教學質量、培養全方位人才的目的,且《中國經濟林資源》的“課程思政”案例庫也可作為林學院其他課程的德育輔助資料,有助于提升林學院相關課程的整體教學質量。在進行教學改革的同時,課程組教師注意及時總結思考,由于,施行“課程思政”時間較短、案例庫不夠完善等原因,教學效果仍需進一步改善、改革仍需進一步加強。

3 育人新模式構建與路徑探索

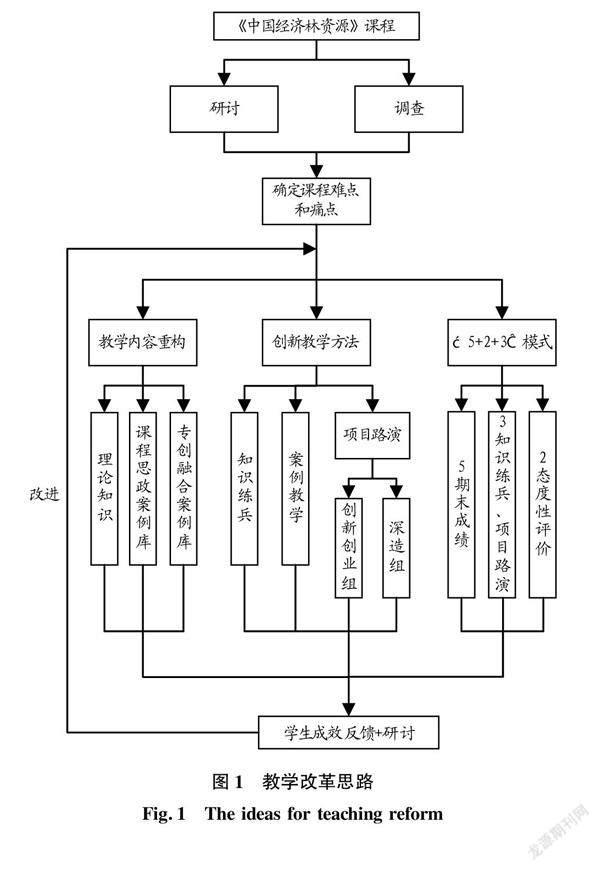

“專創融合”視角下加強“課程思政”改革,構建“創學結合、理論實踐思政三位一體”育人新模式,梳理課程思政元素和創新元素融合知識點,建立“紅色”元素為主線的課程思政素材庫和“創新”元素為主線的專創融合素材庫,針對相關課程內容進行思政和雙創理念滲透,將專業知識教育與思想政治教育、創新創業教育緊密融合,將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體。基于“OBE”理念,注重學生的學習產出,根據學生的自身特點和具體意愿,將學生分為就業創業、深造兩類,因材施教,重構教學內容和設計、創新教學方法、完善課程評價體系,調動學生的學習積極性和對林業、經濟林產業的熱愛,鍛煉學生的創新創業思維,提升學生的創新能力,使學生知林愛林,奉獻于經濟林,從專業理論和技能、創新能力、自身素養等方面全面提升個人素質,為適應當今嚴峻的就業形勢和飛速發展的經濟林產業需求打好基礎。具體的教學改革思路見圖1。

3.1 學院的推進

專創融合和課程思政是一場教學改革,涉及教學觀念的轉變、教學內容的創新、教學方法的改進,因此對學院的管理和保障提出了新的要求。

學院要對雙創教育、課程思政的重要性有充分的認識,從全局的層面統籌規劃教學改革的實施。在學校各種培訓及提升教學質量的活動外,學院要積極組織相關教學改革講座、講課大賽等教學活動,在負起領導責任的同時,對課程的教學改革進行督促、檢查和監督,同時要制定相關的辦法和考核機制,將雙創教育成果及師德考核結果作為教師職務職稱晉升、崗位聘用、績效考核的重要依據,實行師德考核一票否決制。學院成立創客空間,專業成立創新工作室,學生成立創客訓練營,結合創新創業基礎等課程,各個層面全方位保障了專創融合的實踐。學院層面從以上各方面全面推進教學改革的實施。

3.2 教師的保障

教師是課堂教學、講授教學的主導者。教學改革的順利實施過程中,教師的作用是關鍵,教師的創新意識和能力、德育意識和能力是決定課程教學改革實施的重要保障。因此,任課教師要不斷學習和了解專業和科學前沿,培養和提高自身的科學素養、創新意識和創新能力,用科研成果促進教學,將創新創業的意識和理念通過日常的教學和科研活動潛移默化的植入到學生的思維中;要強化教師立德樹人的根本任務,要求老師要有堅定的理想信念、良好的道德修養、高尚的人格品質,充分學習并踐行塞罕壩精神和李保國精神,并將此融入日常的教學工作中去,用自己的實際行動為大學生群體起到榜樣作用。教師還應走出去,多與專創融合改革、課程思政改革較成功的高校教師交流學習,促進本課程的教學改革盡快落地實施并取得較好成效。

3.3 教學設計多元化

所有學科專業的教學都隱含著非常豐富的創新創業和思想政治教育資源,雙創教育、思想政治教育與專業教育互相融合在理論和實際操作上都有較強的可行性和可操作性[8]。

課堂是高校教育的主戰場[9],創新創業教育和課程思政即將成為今后高校專業課教育的使命與建設方向,這就要求高校教師自身要加強創新意識和思政教育理念與意識,有機合理地融進專業課內容,結合案例教學的方法,采用豐富多彩的教學手段和教育方法,在無形中將德育融于智育,用創新促進學習,培養學生形成科學和創新的思維和意識,引導學生對專業知識、對科學、對人生的思考和感悟。

3.3.1 課前調研,助力因材施教。

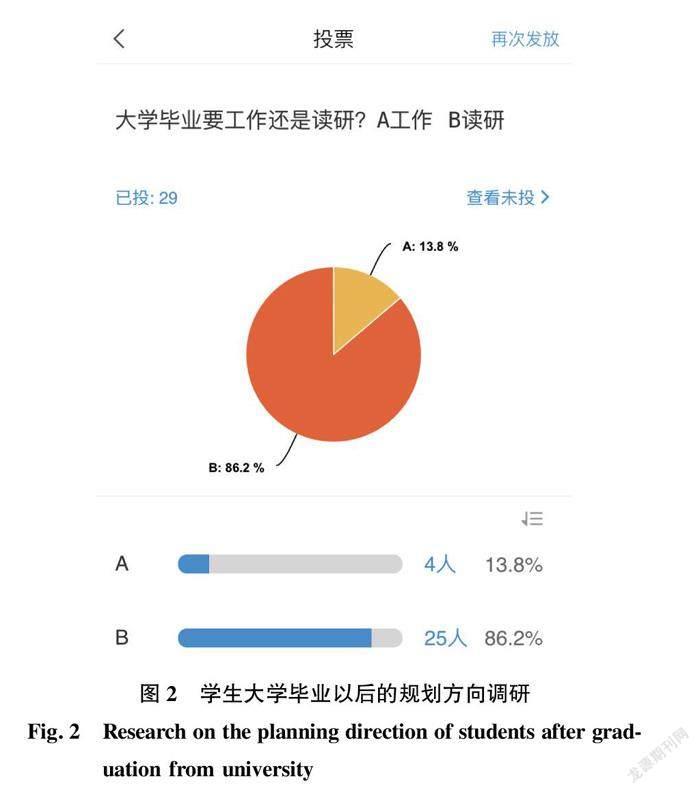

結合對林學專業(經濟林方向)學生的調查結果以及與林學專業任課教師的探討總結本專業《中國經濟林資源》課程的教學難點;并在開課前提前做好調查研究,摸清學生畢業以后的規劃方向,為后續授課的因材施教提供方向(圖2)。

3.3.2 專題研討結合案例教學,力促教學內容重構。

結合教學難點和痛點,以學生就業創業、深造兩大類規劃方向為基礎,根據具體的教學內容,分別建立“課程思政”案例庫和“專創融合”案例庫。采用研討式教學,結合相關案例,使學生在學習理論知識的同時,提升自身理論、能力和創新素養。比如,當講述經濟林資源培育及開發利用的基本知識時,使學生深入地理解如何促進這些基礎知識在林業生產實踐中的應用,啟發學生將理論知識與生產實踐、經濟效益等結合,在學習中獲得身處林業行業的自豪感和成就感,同時將李保國教授的授課模式貫穿整個課堂,把“三尺講臺”和“田間地頭”緊密結合,將自己的科研成果和實踐經驗及時充實到教學中,小流域綜合治理時的“洋槐戴帽、果樹纏腰、梯田抱腳”“富崗”品牌優質綠色蘋果生產的標準化工序、使赤壁幾十里、草都長不好的荒崗變成“花果山”“搖錢樹”的全國知名品牌 “綠嶺”核桃、平山葫蘆峪的“山水林田路”標準化模塊等,這些事跡見證了科技的力量使太行山變成真正的“綠水青山、金山銀山”的過程[10]。通過這些知識的學習,使學生充分認識到國家逐步強大,重視生態文明建設、重視林業行業建設的“盛世林業”的大背景,從而努力學習,為林業行業的發展、生態文明的發展做出貢獻。

3.3.3 從“以學生為中心”出發,多樣的教學方法,激發常規教學方法的優勢。

課程教學以學生為中心,從理論知識傳授、創新創業思維培養等方面,實施教學活動,充分運用啟發式、探究式、討論式、參與式的教學方法,引導學生自覺觀察、發現、思考、探究和掌握知識,調動學生的主觀能動性。

3.3.4 科學合理的線上線下混合式教學設計。分為教師線上活動設計、學生線上自主學習、師生線下共同學習3個環節。

教師團隊在線上開放學習資料、發布教學活動安排、發布交流話題和綜合討論、發布項目活動建議、布置項目練習,推動學生根據所學課程內容進行項目探究,將理論運用于項目練習中;學生及時閱讀教學活動安排、學習理論知識、完成章節測驗、積極參與線上討論、規劃項目構成及進度安排;在線下課堂中,教師充分調動學生在課堂中的主觀能動性,完成理論知識與實踐技能的有機融合。

3.3.5 采用項目教學法,提升學生創新創業能力。

教師發揮引導作用,學生積極參與創新,自行組建團隊,以創新和創業項目為主線,以所學專業知識為基礎,結合當今市場需求和難以克服的技術瓶頸,提出科學合理的解決方案,撰寫商業計劃書或項目申請書、準備路演視頻和PPT,并以科技成果的形式體現比賽成果,解決實際生產中的具體問題。在教師的指導下,學生模擬路演,通過教師評價和學生互評確定成績,創業項目擇優推薦參加各種創新創業比賽,并與相關企業保持緊密聯系,及時完成項目的孵化和落地,創新項目擇優推薦成為畢業論文課題,及時完成項目的實施以及成果的發表,形成傳授專業知識、培訓激發創意、培養創新思維、加強訓練創新實踐的一體化、一條龍的教學模式,利用本單位的科研平臺優勢大量孵化項目、專利、成果、論文,并應用到實際生產中,將科學技術轉化為生產力,并培養經濟林產業的專業技術人才。

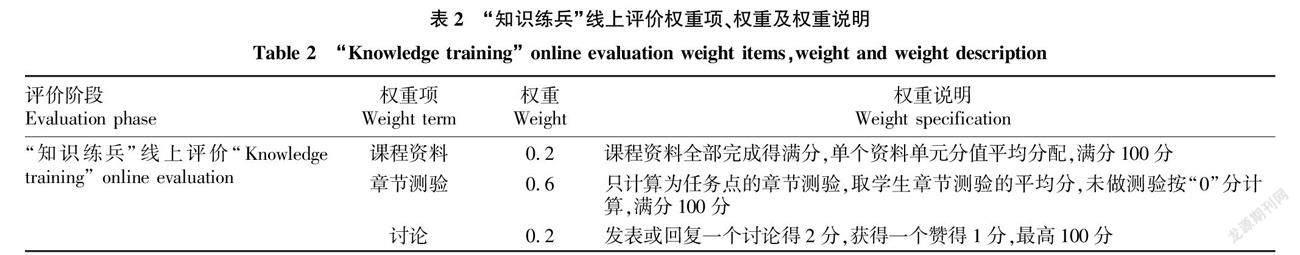

3.3.6 建立“知識練兵”“案例教學”和“項目路演”相結合的項目式教學模式。合理分配理論知識和翻轉課堂的時間,增加教學難度,拓展教學深度。

“知識練兵”,是充分利用學習通教學平臺,課前針對本節課的知識點編制習題和答案,每次下課前預留作答時間,判斷學生對知識點的掌握情況,對出錯率高的知識點再次講解、重點回顧。“案例教學”,是以學生為主體、案例為載體,把與課程相關的實際案例作為教學材料,在教師的引導下,激發學生思考、探究與合作,來挖掘案例中的科學知識、德育元素及創新思維,提升學生的綜合修養和能力。“項目路演”是分別針對學生畢業以后的規劃方向,就業創業組根據具體的授課內容,結合當今市場需求和難以克服的技術瓶頸,提出科學合理的解決方案、撰寫商業計劃書和PPT等,解決實際生產中的具體問題;深造組根據具體的授課內容,查閱最新的文獻書籍資料,結合科研中的熱點和難點,提出科學具體的研究方案。

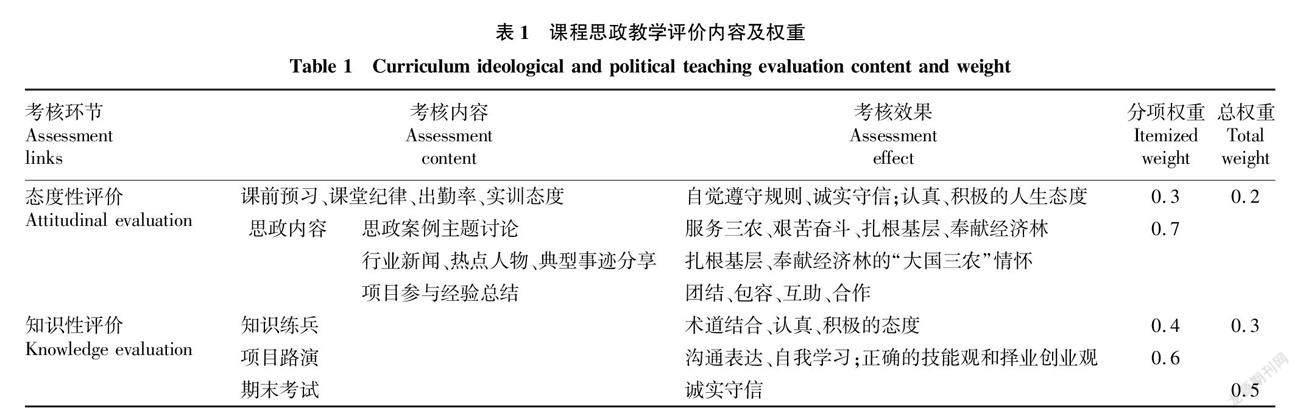

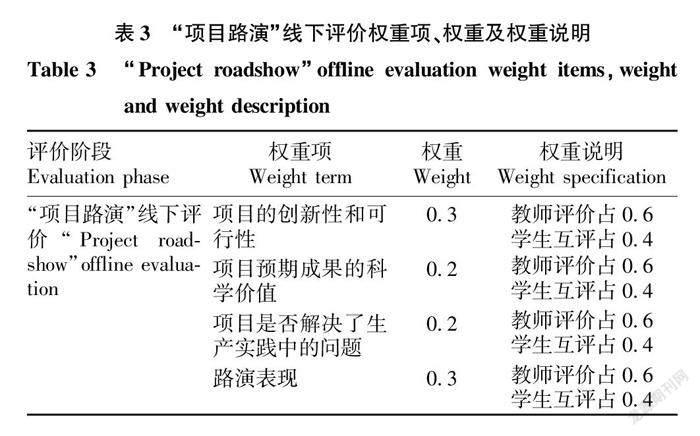

3.3.7 構建過程性、多元化考核體系。實踐“5+2+3”考核評價模式。“5”為期末考試成績占總成績的50%,“2”為態度性評價,占總成績的20%,其中課前預習、課堂紀律等占態度性評價的30%,思政內容占態度性評價的70%;“知識練兵”和“項目路演”(權重比為4∶6)共占總成績的30%。加強課程考核管理,嚴格過程考核,實現探索實施能力考核與知識考核并重的多元化考核評價。具體評價的內容、方法及權重說明見表1~3。

3.3.8 加強教學研討,不斷完善和改進。

結合考核成績,及時進行教學研討,與學生交流檢驗教學效果,對課程的教學效果進行合理、客觀、綜合的評價,整理分析尚存在的問題和不足,制定改進措施,及時完善教學設計和案例素材庫。

教師在教學過程中將前沿的科研熱點和國家的鄉村振興、產業振興戰略與課程內容有機融合,注重因材施教、充分調動學生的學習能動性,傳統和智慧教學相結合,輔以案例教學、項目式教學等方法,充分體現課程的創新性;多樣的教學方法互相融合、相得益彰,在教學過程中,不僅充實學生的理論知識,同時提升學生的思想素養和創新素養,充分體現課程的高階性;學生學習理論知識的過程中,學生線上自我理解和消化簡單知識,對于疑難問題進行總結并提出,線下課堂師生共同研討解決,尤其是項目式訓練,從項目的構思、資料的查閱、文本的撰寫、項目的展示等各個環節,都對學生提出了不同的挑戰,而疑難問題的解決,循序漸進、難易恰當的教學設計對教師也要求教師要不斷自我充實和提高,充分反映課程的挑戰度。

3.4 學生的成效反饋

《中國經濟林資源》的最終目標是培養專業基礎扎實、實踐能力高超、創新思維先進、思想政治素質過硬的高質量的全面人才。因此“專創融合”“課程思政”教學改革成功與否、具體的效果如何,學生的反饋是最重要的評價標準。河北農業大學林學院的學生有自身的特點,比如有統招和對口之分、農村學生占比較大等,因此要結合生源特點,制定教學改革的具體實施計劃,要結合學校的辦學理念和特色,有針對性的設計教學程序和內容,采用多種教學方法相結合的方式進行教學活動,并且制定具體的評價標準,以學生的獲得感和反饋作為判斷教學改革實施效果的指標。目前,教學改革已經取得了初步成效,指導學生創新創業項目4項,其中國家級項目一項,學生參加各種類型的創新創業比賽,獲得“挑戰杯”省二等獎、“第五屆互聯網+創新創業大賽”省銅獎、“河北省創新創業大賽保定市二等獎”“河北農業大學痛客大賽”一等獎等多個獎項,本科生發表論文2篇。已經取得的成績也激勵著課程團隊成員繼續教學改革,提升教學質量。

4 結語

在向學生傳授專業知識的同時幫助學生樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀,并充分挖掘出學生對課程的關注點和興趣點,以此為契機,為學生畢業后的就業去向和創業方向指明方向,寓德于教,寓創于教,每位教師在授課的過程中注重發揮課程的多方面育人功能,摒棄素養形成、創新思維與專業課程無關的理論,將素養養成教育、創新思維形成教育潛移默化地融入專業教育中,學院及學校要優化教學環境、提升辦學特色和品牌效應,深化學風教風建設,充分發揮高校的育人作用,在提升師生的文化自信的同時,增強學校的軟實力和競爭力,為培養全方位人才做出貢獻;教師應結合學生和課程特點,因材施教、與時俱進,并不斷提升自身的教學能力、科研能力及創新能力;學生應針對課程學習過程中的困惑和難點,及時與老師溝通,并結合自身具體情況,全面考慮畢業后的就業、創業或深造方向,積極參與創新創業項目的創建和實施,從專業理論和技能、創新能力、自身素養等方面全面提升個人素質[11],為適應當今嚴峻的就業形勢和飛速發展的經濟林產業需求打好基礎。

參考文獻

[1] 譚曉風,李新崗,李建安,等.經濟林學科方向預測及其技術路線圖[J].中南林業科技大學學報,2020,40(1):1-8.

[2] 姚偉.高職學生創新創業能力培養研究[J].職業,2017(30):44.

[3] 楊晶晶.高校專業課教學的“課程思政”建設:以公共關系學課程為例[J].視聽,2018(3):234-235.

[4] 張正光.構建高校思想政治工作“十大”育人體系的有效路徑[J].高校輔導員學刊,2018,10(4):1-4,9.

[5] 周波,陸俊,鐘海雁.“森林食品加工與利用”課程教學改革與實踐:以中南林業科技大學為例[J].中國林業教育,2021,39(1):62-65.

[6] 陳克武.森林食品資源開發利用潛力大[J].林業與生態,2012(1):30.

[7] 孔令杰.基于創新創業能力培養的課程改革研究:以數學信號處理課程為例[J].大學教育,2020(11):129-131.

[8] 柳逸青,王鑫,劉曉,等.高校專業課程中融入思想政治教育的難點剖析與路徑探索[J].高教學刊,2018(6):141-143,146.

[9] 鄧卓夫,毛克明,李昕.教育改革視域下加強高校學生課堂參與感路徑探究[J].教育教學論壇,2020(21):158-159.

[10] 程慶會.把李保國精神作為“傳家寶”發揚光大[J].中國高等教育,2016(18):8-11.

[11] 孫杰,凡蓉蓉,李正旺,等.高校專創融合教育提升大學生就業能力“雙創三導、四驅五融”機制研究[J].公關世界,2023(1):106-107.