思政教育模式下的課程教學改革研究

白雪蓮 薛大偉 石陸娥 辛越勇 許明峰 周婷 武麗敏

摘要 立德樹人是高校教育的首要任務,培養德才兼備的社會主義建設者,不僅要求專業過硬,更要求具有愛國、敬業、誠實、守信的道德素養。把思想政治工作貫穿教育教學全過程是高校教育工作者努力的方向,全程育人、全方位育人是努力的目標,為開創我國高等教育事業發展新局面貢獻力量是教師的責任。結合微生物學專業課教學工作,從課程設計、教學實施、課程評價3個方面探索思政教育融入專業課的途徑,充分挖掘理論課與實驗課的思政元素,為思政教育進課堂提供參考。

關鍵詞 課程思政;微生物學;教學改革

中圖分類號 S-01 ??文獻標識碼 A? 文章編號 0517-6611(2023)07-0271-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.07.064

Research on Curriculum Teaching Reform under Ideological and Political Education Mode—A Case Study of Microbiology Course

BAI Xue-lian, XUE Da-wei,SHI Lu’e et al

(College of Life and Environmental Sciences,Hangzhou Normal University,Hangzhou,Zhejiang 310036)

Abstract Moral cultivation is the primary task of college education. To cultivate socialist builders with both moral integrity and ability requires not only professional proficiency, but also patriotic, dedicated, honest and trustworthy moral qualities.Putting ideological and political work through the whole process of education and teaching is the direction of our university education workers’ efforts, the whole process of education, all-round education is our goal, to create a new situation for the development of higher education in our country to contribute to the strength is our responsibility.In combination with the teaching work of the specialty course microbiology, this paper explores the way of integrating ideological and political education into the specialty course from three aspects of course design, teaching implementation and course evaluation, fully excavates ideological and political elements of theoretical and experimental courses, and provides reference for ideological and political education into the classroom.

Key words Ideological and political curriculum;Microbiology;Teaching reform

基金項目 2019年杭州師范大學教學改革項目;2021年杭州師范大學“課程思政示范課堂”建設項目;浙江省高等教育“十四五”教學改革項目(jg20220495)。

作者簡介 白雪蓮(1978—),女,內蒙古赤峰人,講師,博士,從事微生物學研究。

收稿日期 2022-03-18;修回日期 2022-05-06

“一株濟世草,一顆報國心”,“共和國勛章”獲得者屠呦呦帶領團隊攻堅克難,研究發現了青蒿素,解決了抗瘧治療失效難題,為中醫藥科技創新和人類健康事業作出了重要貢獻[1],向學生傳遞了民族自豪感和自信心。2020年,教育部高等教育司提出要充分發揮各類課程的育人功能,深入挖掘其思想政治教育內容的要求。讓思政教育直抵學生心靈,在專業課教學過程中融入思政課程是高校教師的研究課題。以往課堂教學也會列舉一些科學家為科研工作廢寢忘食的例子,一些從失敗的實驗中尋找成功路徑的實例,但是均是零星分散的、不系統的甚至是隨機的思政元素,講授時立德樹人的目標性也不是非常明確,課程考核結果中很少評價學生是否真正聽進去、融進思想中。習近平總書記提出:“把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面。”這對高校教師思政教育提出了要求,指明了方向。新時代的大學生不但要具備扎實的專業知識,還要有高尚的品德,積極奮進的精神[2]。思想政治教育工作應貫穿大學教育教學全過程,因此應在教學過程中逐漸積累和整理思政元素,改進教學方法,潤教學沃土以思政營養,全面評價學生素養,培養學生將個人理想與國家需要緊密結合,為國家培養愛國、敬業、實干、創新的社會主義建設者[3]。鑒于以上指導思想,筆者在修訂蘊含思政內容的教學大綱基礎上,思考如何上好一門有思想內涵、有文化底蘊的微生物學課程,進行了創新和實踐。

1 挖掘思政元素,改革課程設計

從1676年荷蘭科學愛好者安東尼·列文虎克首次看到了細菌到今天新冠病毒肆虐全球,微生物學已經發展了300多年,有無數科學家為之奮斗,人們在不斷探索這個微觀世界的奧秘[4]。講課時,時常貫穿科學家的研究經歷和經典實驗。因此,筆者整合梳理了微生物學課程中的思政元素(表1)。

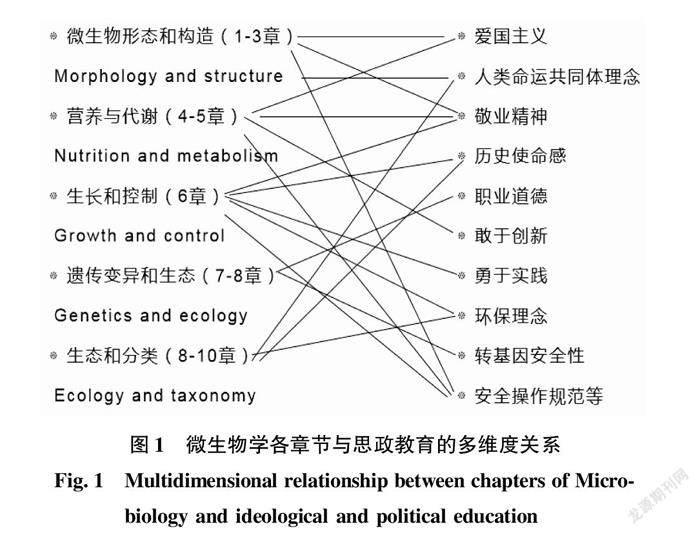

微生物學課程涉及化學、生物、遺傳等多學科領域,內容包括微生物的基礎知識、微生物生長及控制、新陳代謝、遺傳變異和育種以及微生物生態、微生物傳染與免疫等知識體系(圖1),它也是一門實踐性非常強的課程,幾乎每一章節都涉及多個實驗,以往的課程設計很少專門安排思政元素,有時隨機講述一些案例,在思想教育方面缺少對學生的引導。通過改革課程設計,在授課時,通過思政融入,調動學生的主觀能動性,讓他們主動出發探索更深層次的知識理論。使其在探索知識的同時,樹立正確的世界觀、價值觀和人生觀,提升文化自信和民族信仰[5]。同時在實驗課上鼓勵學生理論結合實踐,積累實踐經驗,掌握先進技術。培養學生在學習工作中細心謹慎的職業素養。教育并不是注滿一桶水,而是點燃一把火[6]。專業課程是載體,思政教育是靈魂,學生思想認識水平提高了,主動學習的意識就增強了,他們不僅上課認真了,還能主動拓展課外知識,主動探索新科技。

2 將思政元素融入課程教學

2.1 優化課程內容

微生物學課程內容多,課時少,要在有限的課堂上講授所有知識點很難。“填鴨式”“一言堂”的教學模式早已不適應當代大學生的教學[7]。根據課程的知識體系,筆者將微生物學歸納為6大知識體系,15個學習模塊,每個模塊重點融入3~4個育人元素,優化重要知識點,實現教學內容的系統化、多元化和前沿化。比如講解緒論部分的時候,講解湯飛凡教授分離沙眼病原體、方定一教授分離小鵝瘟病毒等實例激發學生的民族自豪感,同時增強學生的歷史使命感。在講授病毒一章時播放大型紀錄片抗擊新冠疫情紀錄片《科學戰“疫”》,激發學生愛國精神和學習興趣,樹立正確的專業理想。在專業課中融入思政元素,潤物細無聲地將專業知識與思政教育有機融合,在傳授知識的同時提升學生思想道德水平。

2.2 案例教學法

以典型的微生物如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌為模式菌株,講解其細胞結構,結合革蘭氏染色實驗引導學生深入學習革蘭氏陽性細菌和陰性細菌細胞壁構造和異同點,課程導入時以1884年丹麥醫生G.Gram廢寢忘食開展染色實驗的經歷開篇,講述開創性工作的艱苦歷程,然后詳細講解革蘭氏染色在細菌鑒定中的重要意義,染色的關鍵步驟,以青霉素、萬古霉素等藥物在細胞壁合成中的作用靶點為拓展,引導學生領會常用藥物抑菌機理,啟發學生通過學習微生物基礎知識學會藥物設計的思路和科研方法[8]。

2.3 理論聯系實際教學法

微生物涉及環境、醫學、食品等多個領域,從保護環境的角度,結合學校里的自然環境(一草一木、一河一山),引導學生遵守自然發展規律,遵循生態環境保護原則,邀請學校河道長講解紅螺菌等微生物應用于水質凈化等環保工作的益處,從而樹立學生綠色生態可持續發展的理念。此外我國有悠久的釀酒歷史,講授固態厭氧菌的堆積培養時,以傳統白酒的生產為例,通過視頻等讓學生學習大曲酒的生產,進而掌握酵母菌的酒精發酵和己酸菌的己酸發酵,深刻感受中華優秀釀酒文化。同時讓學生走出校園,走進工廠,參觀杭州味全食品有限公司益生菌飲料生產線,充分感受微生物與生產生活的緊密聯系,激發了其學習熱情。

2.4 分組討論教學法

根據學生的興趣,將其分成若干學習小組,如微生物新聞組,負責發布最新的微生物學相關研究進展和新聞報道,關注科學發展前沿,樹立遠大理想,進行職業規劃;實驗創新組,讓樂于實踐的學生利用課余時間開展創新性、綜合性、設計性實驗,培養其實踐創新能力和規范的實驗室操作;微生物生活組,專門負責收集、分享各種與生活密切相關的實例,使其充分感受到“身在菌中”的生活狀態;微生物英語組,以英文紀錄片、英文文獻、英文視頻為載體分享微生物科普知識,拓展國際視野。每個小組均不定期開展線上線下討論,以充實學習內容,讓學生真正成為教學的主體,主動學習,盡享學習過程。

2.5 “細致入微”的實驗課

微生物是一切肉眼看不見或看不清的微小生物的總稱,在實驗課上學生可以從宏觀到微觀、從群體形態到顯微形態近距離感受微生物的存在。以“突出先進性、提升基礎性、增加挑戰性”為理念,在每一個實驗中都設計了規定項目和自選項目,同時在每個實驗中也融入了思政元素(表2),不僅讓學生體會理論與實踐相結合的意義,還享受到自己設計實驗、攻克科學難題的樂趣和成就感[9]。

通過規定實驗的基本實驗操作技能的示范和實際操作,學生較扎實地掌握了微生物無菌操作方法、染色技術、顯微形態觀察方法、高壓蒸汽滅菌、高壓灼燒等基本操作要領。通過自選實驗的拓展式訓練,培養了學生綜合分析問題、解決實際問題的能力,激發了學生大膽創新的積極性,改變了學生原來“試劑盒式”的消極實驗狀態,點燃了每一位同學參與實驗、主動開展實驗的興趣和信心。

3 課程思政教育模式下的課程教學評價

3.1 建立激勵評價方法

對積極主動參與課堂討論、參加小組活動、拓展專業知識、提高實驗技能的學生給予獎勵和積分,并分享經驗;積分可以轉換為平時成績。對消極應付作業、聽課不認真、課下小組學習不積極的學生進行引導教育,并形成互幫互助團隊。及時糾正不良的學習習慣,營造良好的學習氛圍,形成自律自強的自我約束和管理能力。

3.2 健全全過程評價體系

思政融入專業課學習,不能僅通過期末考試去評價一個學生的學習效果,需要從多維度綜合性評價[10],有些學生擅長記憶、有些學生擅長表達、有些學生擅長動手實踐,教師應該提供施展才能的平臺,讓他們發揮所長,既能表現出個人的才能又能發現自身的不足,與同學取長補短,共同進步,在學習中體會共同學習共同進步的樂趣,從而潛移默化地提高他們團結協作的精神。專業課的成績很重要,但是育人的過程更重要,將思政教育與專業教育同向同行,必須把握好綜合性過程評價的指揮棒。

3.3 打通協同評價體系

打通思政課與專業課協同評價體系,以評價體系為橋梁實現思政課與專業課的有效融合。在專業課評價中體現思政教育效果,不是簡單地用分數去衡量,應該內化于學生的心靈。同時讓學生參與思政評分,參與過程評價。比如組間互相評分、組內同學互評、自我評價等都可以作為成績評定的組成部分。

4 小結

微生物學是生物、醫學、食品等多個專業的基礎課,與人們健康與生活息息相關,尤其是近年新冠疫情爆發得到有效控制,表明它是一門實用性很強的課程,以這門課為思想政治教育的載體,強化學生的思想政治意識尤為重要。該研究結合微生物學專業課教學工作,從課程設計、教學實施、課程評價3個方面探索思政教育融入專業課的途徑,充分挖掘理論課與實驗課的思政元素,為思政教育進課堂提供參考,為思政教育模式下的課程教學改革貢獻一份力量。

參考文獻

[1] 付湘云.中職護理藥物學基礎課程中融入思政教育元素的探索[J].現代職業教育,2021(25):210-211.

[2] 盧妮妮,廖文超,李俊剛,等.師范認證背景下“微生物學”課程教學改革初探[J].綿陽師范學院學報,2022,41(2):78-83.

[3] 崔妍,李曉霞.醫學微生物學課程教學改革探索[J].中華醫學教育雜志,2022,42(2):115-118.

[4] 喬志偉,張玉濤,張煒亮,等.“環境工程微生物學”課程思政實踐舉措[J].微生物學通報,2022,49(4):1452-1463.

[5] 魏科,盧芳國,陳伶利,等.醫學微生物學課程思政改革的實踐與思考[J].微生物學通報,2022,49(4):1426-1433.

[6] 趙有璽,孫少倩,龔平,等.“微生物學”教學中課程思政的探索和實踐[J].生命的化學,2021,41(12):2747-2753.

[7] 王霞,王廷璞.基于核心素養視域下的微生物學課堂教學改革與實踐[J].長春工程學院學報(社會科學版),2021,22(4):132-135.

[8] 賀江,楊祺福,徐文思,等.食品微生物學課程思政素材庫的建設與應用[J].當代農機,2021(8):40-44.

[9] 張齊,陳春旭,桑宏慶,等.“課程思政”在食品生物化學中的探索與實踐[J].當代農機,2021(8):50-52.

[10] 郭磊,闞歡,范方宇,等.食品化學課程多元化教學模式的構建與實踐[J].安徽農業科學,2022,50(22):269-270,275.