“雙減”背景下小學數學作業設計探析

摘 要:“雙減”政策的落地,對義務教育階段各學科教學提出了更高的要求,尤其對學科作業的設計更是給出了明確要求。在此背景下,小學數學教師在進行數學作業設計時不僅要做到“減量”“減時”,同時還要注意“增效”“增質”,只有這樣才能真正將“減負增效”的理念滲透到小學數學教學中,達到促進數學學科教學質量提升的效果。鑒于此,文章從分析小學數學作業設計現狀入手,提出了優化作業設計的策略,以期為廣大教育同人提供參考。

關鍵詞:小學數學;數學教學;“雙減”政策;作業設計

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)13-0049-04

引? 言

數學是小學教育體系中非常重要的一門科目。在應試教育理念的影響下,很多教師在設計數學教學及作業時往往存在以“火力覆蓋”替代“精準打擊”的現象,“題海戰術”更是成為教師普遍用來提升學生學習成績的“法寶”,大大增加了學生的學習負擔。“雙減”政策的落地,在很大程度上為數學作業設計的規范性、合理性提出了要求,也為學生學習負擔的減輕提供了有力支持。但教師需要明確“雙減”并非“一減了之”,“減負”減去的應該是過重的作業負擔及重復的、機械化的、繁難的作業。所以,如何在“減負”的同時“增效提質”,是教師應接受的考驗,也是教師今后需要為之努力的方向[1]。

一、當前小學數學作業設計中存在的問題分析

從當前小學數學作業設計狀況中可以發現,在素質教育理念的影響下,數學作業設計已經取得了一定程度的改善和進步,但仍然有一些不足和問題影響了其價值的發揮,具體可以歸納為以下幾點。

一是趣味性不足。小學生的身心發展特點決定了他們對枯燥的、機械重復的、固定形式的作業很難產生足夠的興趣。但當前數學作業多以形式化的書面練習為主,這種一成不變的題海戰術練習,不僅費時費力,而且很難取得理想的效果,嚴重時甚至可能會扼殺學生探索數學奧秘的興趣。

二是層次性不足。當前多數教師在設計小學數學作業時往往是按照統一的標準進行,缺乏對學生差異性的考慮,有違“因材施教”理念的要求。學生的學習能力、學習基礎不同,面對統一化的作業,容易出現“吃不了”或者“吃不飽”的情況。由此可見,統一的作業不利于學生的共同進步。

三是開放性不足。目前教師在布置數學作業時,多是以教材及教輔資料上的練習題為主,且練習題內容多以知識鞏固類習題居多,缺乏對開放性作業的重視,這樣的作業設計容易讓學生形成思維定式,不利于學生思維能力的發展。

四是應用性不足。數學學科有很強的實踐性、應用性,在日常生活中的應用范圍非常廣。然而,就實際情況來看,很多教師在設計作業時并沒有體現出數學作業和生活的關聯,這也就不利于學生感知數學知識的實際價值,不利于學生內在動力的激發。此外,還有部分教師為了“標新立異”,在作業設計時過于注重形式的新奇,反而脫離了教材內容,從一個極端走入了另一個極端。

五是作業評價單一。作業評價不僅是衡量學生學習水平的重要參考指標,同時也是幫助學生發現問題、改進問題的有效手段。但當前因學生人數多、批改工作量大,所以很多教師在批改作業時,往往只是簡單地用“√”或“×”進行標記,這樣的評價方式雖然便利,但無法充分發揮評價的作用和價值,不利于激發學生的求知欲與創造性。

二、“雙減”背景下小學數學作業設計策略分析

(一)正視差異,設計層次性作業

作業是課堂的延伸,不僅能夠幫助學生鞏固舊知識、學習新知識,起到查漏補缺的作用,還可以幫助教師了解學生對知識的掌握情況、學習水平,可在一定程度上反映學生的學習狀況及教師的教學狀況[2]。從這個角度來看,作業本身的價值是不容置疑的。但是,每個學生都是獨特的個體,學生之間存在認知差異、能力差異,這是無法改變的事實。所以,教師需要正視、尊重學生之間的差異性,改變傳統的“統一內容、統一題量、統一批改”的作業設計模式,從學生的差異性出發,進行作業分層設計,以層次性作業來滿足不同學生的學習需求,讓各層次學生都能體驗到成功的喜悅,獲得能力的發展,將“因材施教”教育理念滲透到數學教學的各個環節之中。

例如,在教學完北師大版數學四年級(上冊)“運算律”之后,教師就可以從學生的差異性出發,進行分層作業設計:第一層次以基礎題為主,重點在于“湊整”練習,旨在讓學生學會簡單地應用“乘法分配律”,加深學生對運算本質的理解,如“301×18”“53×18+61×18”等;第二層次以提高題為主,重點在于“變式”練習,重在通過內容上的“變換”來幫助學生形成簡便運算意識,促使學生獲得思維能力的發展,如“199×38+38”“25×(80-4)”“83×26-83×16”等。學生可以根據自己的情況,自主選擇合適的作業來完成,避免因統一的作業內容、作業量而給學生帶來負擔。

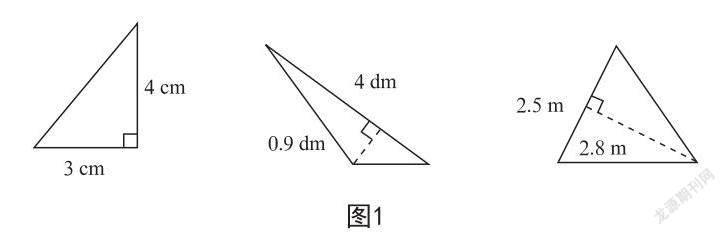

再如,在講解完“三角形的面積”這部分的知識后,教師同樣可以結合學生的差異性為其設計層次性作業:

第一層次為基礎題:(1)計算圖1中三角形的面積;(2)已知一塊三角形玻璃,底長14.5 m,高為6.5 m,玻璃每平方米的價格是68元,求這塊玻璃的價格。

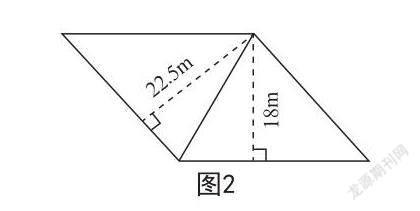

第二層次為提高題:(1)圖2中平行四邊形被直線劃分成了兩個三角形,已知兩個三角形的面積均是270 m2,那么平行四邊形的周長是多少?(2)畫一畫,拿出一張方格紙,在上面畫出三個形狀不同但面積均為6 cm2的三角形。

第三層次為挑戰題:試一試,取一副七巧板,將其拼成一個正方形,測量正方形邊長,然后算出每塊七巧板的面積。

教師可以改變傳統作業設計的統一模式,分層設計不同難度的層次性作業,供學生自主選擇,讓全體學生都能在自身能力范圍內完成相應的作業任務,獲得一定的成就感。學生只有在學習中取得了成就感,獲得了積極體驗,才愿意投入更多時間和精力去主動學習,也只有這樣,學生才能夠取得更高的學習效率[3]。所以,教師在進行作業設計時,必須充分考慮各層次學生的學習情況,以保證所設計的作業能夠貼近其“最近發展區”,促使全體學生都能獲得一定的進步和提升。此外,教師在讓學生自主選擇作業的同時,還應鼓勵其大膽進行自我挑戰和突破,并積極肯定其進步,以不斷提升其學習信心。

(二)聚焦應用,設計生活化作業

數學和日常生活實際上有非常密切的關聯。在小學數學教學中,教師應注重探索數學和生活之間的關聯,并以生活化作業的方式來加深學生對數學學習價值的感知,激發學生數學學習的內在驅動力。“雙減”政策下,數學學習的關鍵不在于學生做了多少道習題,而在于學生能否靈活應用所學的數學知識、數學方法來解決實際生活中的問題。因此,教師在為學生設計數學作業時,就需要增加對生活化作業的重視,為學生創設合理的生活情境,讓學生在具體情境中靈活應用數學知識來展開分析、研究,讓學生在分析、探討、解決問題的過程中獲得數學思維能力的發展和提升。

例如,在講解了北師大版數學五年級(下冊)“用方程解決問題”這一章節的知識后,教師就可以為學生設計這樣的作業練習:“默默和瑤瑤在學校的環形跑道上跑步,已知他們兩個跑步的方向、起跑位置都相同,但是默默跑步的速度為12 m/s,瑤瑤的速度為8 m/s,那么他們第一次相遇的時間是第幾秒?”這樣的情境是學生生活中常見的,但是他們一般不會用數學思維來思考問題。所以,以這樣的方式來進行作業設計,可以將學生置身于熟悉的場景中,帶領學生學會用數學思維來思考生活現象,解決生活問題。同時,為了降低學生解決問題的難度,教師可以指導學生通過“畫圖”的方式來梳理問題,使生活情境轉化為數學語言,并利用數學思維來分析問題,獲取數量關系,

從而獲得“他們第一次相遇時,默默比瑤瑤要多跑一圈”的結論。明確了數量關系后,學生自然而然可以通過列方程的方式來解決問題。以這樣的方式進行作業設計,既能拉近數學和生活的距離,又能讓乏味的數學學習變得更加有趣味性,同時還可以讓學生學會以數學語言來解釋生活現象,以數學思維來解決生活問題,潛移默化地提升學生的數學思維能力和學習能力。

(三)重視思維,設計開放性作業

傳統的小學數學作業設計多是以教材配套練習、教輔資料練習題為主,且多數作業習題都存在模式單一、答案唯一的情況。比如,在設計和計算題相關的作業時,教師在布置作業時,多指向學生計算過程對錯、過程書寫合理與否、運算結果正確與否等方向。這樣的作業設計方式,在鞏固學生對數學基礎知識掌握情況方面確實能夠發揮積極作用,但是單一固定的模式容易限制學生的思維發展,使得學生只會單純模仿應用,不利于學生高階思維的發展[4]。所以,在“雙減”背景下,教師在進行小學數學作業設計時應注意不能單純停留在程序化練習、機械化練習的層面,而是要深入挖掘數學知識的內涵,通過探究性、開放性作業來激發學生的思維,促進學生獲得高階思維發展。仍以計算題相關的作業設計為例,教師可以通過“一題多算”“一算多題”“一題多解”等方式來設計作業,充分體現作業的探究性、開放性特點,讓學生在完成作業的過程中獲得思維的鍛煉與提升,實現對學生高階思維的培養。

例如,在講解了北師大版數學四年級(上冊)“運算律”的相關知識后,教師可以在“5×38×24、38×25+42×75、99×118+118”等常規作業的基礎上,為學生設計具有一定開放性的作業,如將“47×25”改編成能簡便運算的算式,并完成簡便運算。再如,在講解了“四則混合運算”的相關知識后,教師還可以在常規作業的基礎上為學生設計具有開放性、趣味性的作業內容,如5( )5( )5( )5=0在括號內分別填上“+”,“-”,“×”,“÷”等符號,使等式成立。這樣,通過常規作業設計可以幫助學生進一步掌握鞏固乘法運算定律,掌握基本的運算技能;同時通過開放性作業的設計,還可以激發學生的求知欲和挑戰欲,有利于激發學生的探究熱情,讓學生在思考問題、探尋答案的過程中將思維置于開放情景中,從而在潛移默化中發展發散性思維,使學生從“理解應用知識”向“分析創造”知識的方向提升。

(四)重視評價,收獲成功體驗

傳統的作業評價方式多以簡單的對錯符號進行表示,并以分數呈現最終結果[5]。這樣的評價方式單一、片面,容易讓學生自信心受挫,同時也不利于學生及時發現自身的問題,不利于學生改進問題和提升學習效率。因此,在“雙減”背景下,教師不僅要注重作業設計的優化,注重減少繁雜重復的機械式作業內容,以高質量的作業設計來滿足學生的學習需求,同時還需要加強對作業評價的重視,不僅要關注學生作業的對錯情況,同時還要關注學生完成作業的態度,捕捉學生的亮點,發掘學生的長處,多鼓勵、肯定學生,讓學生從客觀評級中獲得鼓勵,達到激勵促學的效果。同時,在作業批改時,教師還可以改變單純以“√”“×”表示對錯的方法,以多樣化的符號來進行批改。例如,對于抄錯題目、作圖錯誤、得數錯誤等地方用“?”;對于有創意的地方、開放性題目之處用“☆”表示,并給予有指導性的評語;對于學生修訂之后正確的部分可以將批改符號改為“√”。另外,教師還可以讓學生進行互評,通過變否定為肯定來給予學生積極暗示,促使學生獲得成功體驗。此外,教師還可以通過教師評改、學生自評、學生互評等多元化方式進行作業批改,讓學生在多元化評價中更全面地認知自我、發展自我。

結? 語

總而言之,在“雙減”背景下,小學數學教師應充分研讀政策內容,明晰政策要求,并將相關要求落實到日常教學的各個環節中。在進行作業設計時,教師要積極打破當前的各種局限,積極利用“精簡”“高質”“層次性”的作業來滿足學生的學習需求,真正調動學生完成作業的熱情,實現減負增效的教學效果。

[參考文獻]

孔繁晶.控量減負,創新增效:“雙減”背景下的小學數學作業設計[J].教育研究與評論:小學教育教學,2021(8):29-34.

陳祥彬,陳思怡.“雙減”背景下小學數學作業設計研究(一):基于核心素養的作業內容設計[J].小學數學教育,2022(7):4-9.

李夢潔.雙減背景下基于“互聯網+”的小學數學作業優化設計[J].數據,2021(12):113-114.

王佳怡.創新作業模式 助力“雙減”啟航:淺談“雙減”背景下小學數學1+N作業設計探究[J].小學教學設計,2022(8):37-40.

陳詩宇,沈佳,班曉娜.教育“雙減”政策背景下小學數學作業減量提質路徑分析[J].創新教育研究,2022,10(3):421-426.

作者簡介:鄭甘治(1973.6-),女,福建南安人,

任教于福建省泉州市豐澤區第二實驗小學(東海校區),大專學歷。