用物理之眼品茶悟道

李丹 王儷運 湯金波

摘 要:“制茶”物理跨學科實踐,以當地濃厚的茶文化為實踐背景,通過多個驅動性任務,以觀察、實驗、設計、制作、分析等方式設計實踐活動,將種茶、制茶、茶藝等工藝流程與物理知識結合,讓學生用物理之眼品茶悟道,形成融會貫通的知識體系,提高綜合運用知識的能力和創造力。

關鍵詞:初中物理;跨學科實踐;“制茶”

*“跨學科實踐”案例系列之二。

《義務教育物理課程標準(2022年版)》的一大突破在于明確提出了“跨學科實踐”,并給出了“結合當地特點,圍繞現實生活和社會發展的熱點問題,從多學科角度觀察、思考和分析問題,挖掘、選取有教育意義的素材,將其改造成跨學科實踐的問題或任務”[1]的教學策略建議。云南省安寧市祿脿學校所在的祿脿鎮,有著深厚的茶文化淵源和良好的茶文化環境。據此,我們確立了“制茶”跨學科實踐課題并進行了實踐。“制茶”跨學科實踐活動安排在九年級下學期進行。此時,學生已經掌握了基本的物理知識和思維,也具備開展跨學科實踐的心向和較為充分的其他學科知識儲備;并且,當地的普洱茶也正值采摘季。本次活動的主要教學過程如下:

一、 “重走”茶馬古道

師 (播放祿脿鎮宣傳片)祿脿鎮曾是滇中、滇西和中原之間古驛道的重要“連接點”,是茶馬古道的見證者。

生 我知道視頻中這條古道,就在我家附近!

師 有一條200多年的西南道——“南方絲綢之路”經川、滇到達印度。在漢代時,它是由貫通四川和云南的靈關道、五尺臺、黔中吉道、博南道連接而成的,全長約3000千米,也就是以今天的四川成都為起點,經云南騰沖,至緬甸,最后到達印度。假如商隊正常走完一個單趟需要10個月(一個月按30天計算),求商隊的平均速度,合多少m/s?

生 路程s=3×103km,時間t=10×30×24h=7200h,利用速度公式v=st,求出商隊平均速度約為0.42km/h;換算一下,0.42km/h≈0.12m/s。

師 “悠悠古道馬蹄忙,黑茶源遠久飄香。”思考詩句中的物理知識。

生 “悠悠古道馬蹄忙”表明固體可以傳聲;“黑茶源遠久飄香”中聞到的茶香源于茶分子,說明分子在做永不停息的無規則運動。

通過學生身邊真實的場景引入話題,聯系學生的生活實際,既能引發學生的共鳴,使其對家鄉產生自豪感;又能將學生的注意力引入課堂,激發其學習興趣。接著,教師以“茶馬古道”為銜接點設計綜合題,帶領學生回顧速度、擴散相關的知識。學生能從有趣的茶文化知識引入中,察覺到他們即將迎來一節逐新趣異的物理課,并對接下來的課程內容產生期待。

二、 對比“采青”方法

師 剛采下來的新芽或新葉被稱為“茶青”。需要保持原有鮮葉的完整性,盡量避免折斷、破傷、散葉等不利于保持茶葉品質的現象發生。采摘茶青有兩種方式:(出示圖1)提采法,食指抵住茶葉,大拇指輕捏茶葉,往上提拉;(出示圖2)掐采法,食指抵住茶葉,大拇指指甲掐斷茶葉。仔細觀察,兩種采摘方法采出來的茶葉有什么不同?

(教師提供分別用兩種“采青”方法采摘得到的茶葉,學生觀察。)

生 提采法采摘的茶青嫩頸的折斷面光滑、無紅變(茶葉紅梗、紅葉現象),掐采法采摘的茶青嫩頸的折斷面粗糙、有紅變。

師 提采法和掐采法哪種采青方法好?可以從我們學過的壓強知識來考慮。

生 提采法受力面積大,壓強小,不會損傷茶葉;掐采法受力面積小,壓強大,容易在茶葉上留下掐痕,以致損傷茶葉,最終影響茶葉品質。

采摘茶葉是學生感興趣的實際生產過程。教師設置相應教學活動,激發學生的探索欲,使學生在采摘茶葉的情境中開展體驗式學習,理解知識形成和探索的全過程。

三、 制定“曬青”方案

師 林清玄在一篇散文中提到曬谷子的場景,提出陽光能夠賦予食物一種特殊的味道,經過陽光直曬的谷子,要比不晾曬的谷子香味更加濃郁,說明中華民族自古以來便有運用“太陽能”的智慧。而茶葉采摘之后也需要晾曬,即曬青。曬青和曬衣服類似。請同學們完成以下任務:(1) 設計曬青方案,并闡述理論依據;(2) 說明為什么要用陽光曬,有何科學依據?

生 曬青和曬衣服一樣,都要曬出葉片(衣物)中的水分。因此,為了取得好的曬青效果,曬青方案需要盡量滿足加快蒸發的三種途徑:場地滿足有陽光且通風;晾曬方式為薄攤薄曬,盡可能使每一片茶葉都能得到陽光的照曬,降低含水量。

生 太陽光中的紫外線具有抑菌、殺菌的作用,可以防止茶葉霉變,因此經過曬青的茶葉品質更勝一籌。

師 除了曬衣服、曬青和曬谷子,日常生活中,還有哪些和“曬”相關的生產實踐活動?曬太陽是改變內能的哪種方式?

生 還有曬果干、曬腌菜、曬魚干……改變內能的方式有熱傳遞和做功兩種,曬太陽屬于熱傳遞。

遷移學習就是建立源域(已有的知識)到目標域(要學習的知識)的映射關系。利用曬谷子、曬衣服案例引導學生回憶已有知識,并遷移至曬青問題的解決中。教師通過講解曬青原理,解析如何將物理和生物學知識運用到日常生產實踐活動中,既凸顯了小知識大用途,又讓學生理解格物致知、學以致用的重要性。

四、 體驗“殺青”手法

師 普洱茶曬青后,還需要“殺青”。主要目的是通過高溫破壞和鈍化鮮葉中的氧化酶活性,抑制鮮葉中的茶多酚等的酶促氧化,蒸發鮮葉部分水分,使茶葉變軟,便于揉捻成形,同時散去青臭味,促進良好香氣的形成。請同學們分為十一個小組,按照導學案完成各組的殺青手法學習任務,即“抓、抖、搭、拓、抹、捺、推、扣、甩、磨、壓”,完成后分享感悟。

(學生分組學習殺青手法。)

生 我發現,這些手法就是我們物理課上學習的“相互作用”。太神奇了,物理就在我們的生活中!

生 在殺青過程中,我們可以看到鮮葉上方的“白氣”。這是我們物理課堂中所講的液化現象。

本環節要了解十一種“殺青”手法,各種手法之間同屬平行關系。因此,將全班均質分為十一個平行小組,對應完成各組的任務;各小組又同屬一個班級整體,必定會互相交流學習,達到學生自主完成互助學習的目的。

五、 感悟“揉捻”作用

師 揉捻是鮮葉殺青之后的制作工序,主要作用是:(1) 使茶葉卷緊成條,形成良好的條索外形;(2) 適當揉破茶葉細胞壁,使茶更出味,增加香氣與滋味濃度。下面請三位同學感受揉捻過程,并為大家分析所涉及的學科知識。

生 使茶葉卷緊成條,形成良好的條索外形,涉及“力的作用效果之一是改變物體的形狀(使物體發生形變)”這一物理知識。

生 適當揉破茶葉細胞壁,使茶更出味,增加香氣與滋味濃度,涉及“植物細胞結構”這一生物學知識;同時涉及“分子無規則運動”這一物理知識。

教師前置“揉捻”的目的在于,應用任務驅動教學法把教學內容隱含于任務中,給學生提供完成任務的條件,使學生在完成任務的同時掌握知識和技能。

六、 設計“品茶”活動

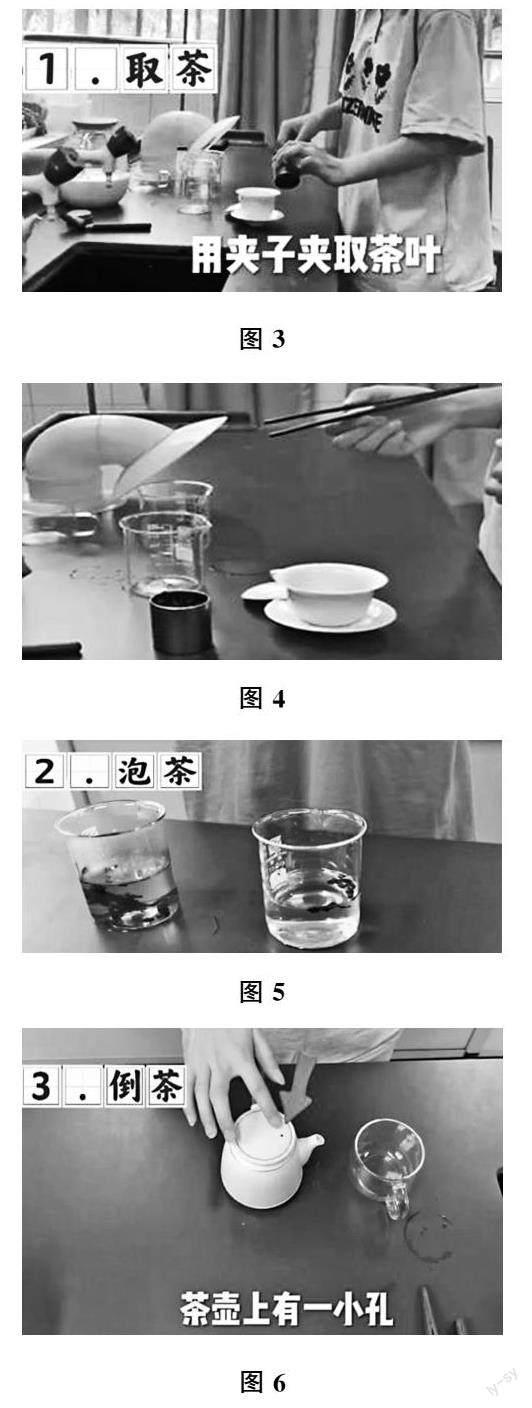

師 桌面上有茶壺1個、茶夾1個、小燒杯2個、茶葉5g,請同學們用這些物品或身邊的器材,從取茶、泡茶、倒茶等過程,大膽想象,設計實踐活動。

生 (上臺展示并解釋,主要過程如下頁圖3、圖4所示)用茶夾夾取茶葉,發現茶夾阻力臂比動力臂長,所以茶夾是一根費力杠杠。

生 (上臺展示并解釋,主要過程如圖5所示)在兩個小燒杯中放入等量的茶葉,在其中一個小燒杯中加入冷水,在另一個小燒杯中加入等量熱水。靜置一分鐘后,發現用熱水泡的茶顏色較深,同時能聞到濃郁茶香,而用冷水泡的茶基本沒有變化。這是因為分子熱運動受溫度的影響,溫度越高,分子擴散速度越快。

生 (上臺展示并解釋,主要過程如圖6所示)在倒茶過程中,發現茶壺上有一小孔,這是利用了大氣壓強,便于將茶水倒入杯中。如果堵住這一小孔,茶水就無法順利倒出。

生 茶壺的壺嘴和壺身相通且等高,這是利用了連通器原理。

跨學科實踐應以學生為主體引導學生自主完成學習,教師在其中起拋磚引玉的作用,并指導學生完成準備工作。經過前期一系列制茶實踐活動的引導,這里大膽放手,讓學生發揮想象力設計實踐活動,效果非常好。

本次物理跨學科實踐以“制茶”為線索,通過多個驅動性任務,以觀察、實驗、設計、制作、分析等方式設計實踐活動,將跨學科實踐的課題轉化為可操作的教學設計和實施方案。實踐融合多學科(歷史、生物學、語文等)知識,所選課題以當地濃厚的茶文化為實踐背景,讓學生真實地感受到物理就在自家的茶田里,就在自己的茶具中。將種茶、制茶、茶藝等工藝流程與物理知識相結合,激發學生熱愛家鄉、熱愛祖國的情感。物理跨學科實踐的開展,于教師而言,可以開闊教學思路,挖掘教學潛力,提高教學效果;于學生而言,可以形成各學科間融會貫通的知識體系,提高綜合運用知識的能力和創造力。與此同時,也使教學過程變得生動活潑,實現了從多方面提高教學質量、發展學生素養的教學目標。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:37.