“雙減”背景下小學數學作業設計

朱琳

【摘 ?要】“雙減”政策背景下,減輕學生的數學作業負擔已經迫在眉睫。創新作業布置內容與方式,嚴格控制作業時間,需要教師一切從學生出發,變“機械”的作業為“生動”, 變“無用”的作業為“有用”,變“單一”的作業為“分層”,變“單調”的作業為“協同”,變“碎片”化的知識為“整體”,讓數學作業有活度、有溫度、有梯度、有維度、有深度,幫助學生舒緩學習壓力,提高數學核心素養,真正做到減負

提質。

【關鍵詞】“雙減”;小學數學;作業設計;減負

提質

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》指出:“應提高作業設計質量,將作業設計納入教研體系,設計符合學生年齡特點和學習規律,體現素質教育導向的基礎性作業。”傳統的數學作業是機械的題海戰術,作業內容脫離現實生活,作業形式枯燥乏味,作業負擔過重,影響了學生的身心健康發展。“雙減”背景下提高作業質量、優化作業設計是教師工作的重中之重。

一、變“機械”為“生動”——讓數學作業有活度

新課程標準倡導關注學生的學習興趣和經驗,促進學生智力和人格的和諧發展。因此設計作業時,教師不僅要研究數學內容,還要研究與之有關的時代生活,將數學知識融入到生動有趣的現代生活活動中,設計形式多樣、內容豐富、富有趣味的數學作業,充分調動學生的主觀能動性,使學生感受到學習的愉悅。

(一)游戲型作業

游戲型作業是將數學知識融入游戲之中,通過一定的競技或激勵方式,使學生輕松愉快地鞏固所學知識,加深對知識的理解。

例如,在教學《認識千以內的數》時,可以設計與數的組成有關的撲克游戲,讓學生同桌合作完成:

從紅桃1~9這9張牌中取出3張牌,擺成1個三位數。

(1)你擺出的數是多少?你能說說它的組成嗎?

(2)你能擺出多少個百位和十位都是1的三位數?

(3)你能擺出多少個百位是1的三位數?

(4)說一說:在游戲的過程中,你有什么收獲?

本例結合撲克牌設計數學游戲,學生在玩的同時,鞏固了千以內數的組成,感受了千以內數的數位順序。

(二)日記型作業

新課標強調引導學生在學習知識的過程中形成積極的情感、態度和正確的價值觀。學生在學習數學時經常有一些感受、疑問、新發現,這些都可以用日記的方式表達出來。寫數學日記有利于學生與數學老師的溝通,加深學生與數學老師的感情;有利于學生跨學科學習。在學習《認識千米》之前,可以設計如下的作業:

在百度地圖上搜索出從哪里到哪里的長度是100米,從哪里到哪里的長度是1000米。分別步行100米和1000米,以數學日記的形式記錄下你的感受和發現。

通過這樣的作業,學生的頭腦中建立了100米和1000米的長度表象,為后續學生選擇合適的單位來描述生活中的物體長度做好準備。通過親身經歷,學生對知識有了直觀的感知;日記記錄,促進了知識的理解和遷移。這樣的作業可以讓學生體會到數學就在身邊,人們離不開數學,從而激發對數學學習的熱情。

(三)繪畫型作業

新課程標準指出:要加強課程內容的綜合性,淡化學科界限,強調學科間的聯系和整合,在分科課程中實現課程內容的統整。數學知識與其他學科有著密切相關的聯系,因此教師可以設計一些繪畫式作業,用繪畫的方式理解鞏固數學知識。

比如,在學生學完乘法口訣后,可以設計涂色類的作業;學完時、分、秒,可以畫一畫所認識的鐘面。小學生處于具體運算階段,其思維運算必須有具體的事物支持。繪畫型的作業,將數學內容變成了可愛的畫面,一方面增加了數學作業的趣味性,另一方面讓抽象數學知識有了直觀支撐,能夠促進學生對數學知識的深刻理解。

二、變“無用”為“有用”——讓數學作業有溫度

新課程標準指出:數學源于對現實世界的抽象,數學學習應重視學生直接經驗的形成。學生的發展需要數學作業回歸生活世界的旅途,這是培養學生數學能力的最有效途徑。

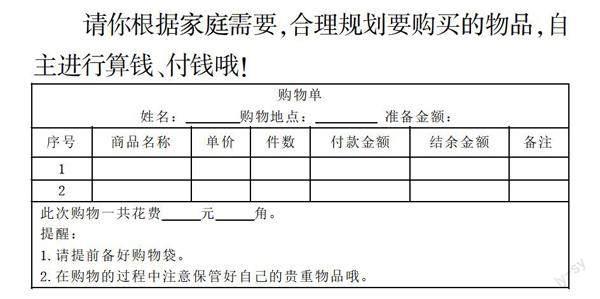

例如,在教學《認識人民幣》一課后,可設計如下的作業:

我是小當家——協助父母來一場家庭大購物吧!

請你根據家庭需要,合理規劃要購買的物品,自主進行算錢、付錢哦!

通過“我是小當家”這樣的作業,讓學生感受到了真實的人民幣。在備錢、付錢和找錢的過程中,培養學生用數學知識解決實際問題的能力,感受數學與生活的密切聯系,體會數學作業是有溫度的。此類作業鞏固了基礎知識與基本技能,提高了數學素養,培養了學生與自我、與同伴、與社會的交往能力。

三、變“單一”為“分層”——讓數學作業有梯度

《義務教育數學課程標準》指出“人人獲得良好的數學教育,使不同的人在數學上得到不同的發展”,這要求教師關注個體差異,有的放矢,因材施教。因而,作業的設計要有坡度,在范圍和數量上要有層次性、伸縮性,以適應不同程度的學生。既要使學困生“吃得消”,中等生“吃得飽”,又要使優等生“吃得好”。

例如,在教學《兩三位數除以一位數》后,可以設計如下的作業:

我對(必做題)

1.豎式計算96÷3 ?95÷3 ?848÷4 ?557÷5

2.希望小學共有172名學生去動物園參觀,共租了4輛大巴,平均每輛坐多少人?可以列式為172÷4,用豎式計算(如圖)商是43,圖中虛線框出的部分表示的意義是( ? ? )。

A.從172人中選坐16人先上車;

B.最后剩下12人,平均分到4輛車上;

C.4輛車上已經共坐了160人;

D.每輛車先坐40人,再坐3人,共坐了43人。 ? ? ? 我會(提高題)

1.完成算式謎。

我能(選做題)

小剛在計算一道三位數除以9時,將9看成了6,得到的商是51余數是4,正確的結果是多少?

本例中,“我對”為每位學生必做題;“我會”是提高題,對學困生不作要求;“我能”為選做題,供有興趣的、學有余力的學生討論。這樣有梯度的作業設計,符合最近發展區理論,讓學生可根據自己的學習能力合理選擇作業,調動了學生的積極性,讓不同層次的學生都能獲得積極的作業體驗。

四、變“單調”為“協同”——讓數學作業有維度

以往的數學作業以書面作業為主,作業形式單調,學生感到枯燥乏味。教師需要根據加德納多元智能理論,設計形式多樣的數學作業,調動學生多種智力因素參與到學習中,從而促進學生全面協同發展。

例如,教學《認識面積》一課時,可設計如下的數學作業:

找一找:在生活中找一找物體的面。

摸一摸:選取一個物體的面,摸一摸。

比一比:同桌兩人各選一個面,比一比,誰的面大,誰的面小。

說一說:( ? )面的大小是( ? )面的面積。

比一比:誰的面積大,誰的面積小。

認識面積對三年級的學生而言是抽象的,理解起來有一定的難度。這樣的作業設計讓學生在找一找、摸一摸、說一說、比一比的數學活動中調動眼、手、口、心等多感官參與,攻克了教學難點,提高了學習效率。這樣的作業充分重視直觀,借助直觀感受幫助學生理解抽象概念,為學生的終身持續發展奠定良好的基礎。

五、變“碎片”為“整體”——讓數學作業有深度

著名荷蘭數學教育家弗賴登塔爾指出:用自己的思維方式重新構造知識就是再創造。數學學科有著自己的邏輯性和結構性,數學中的各個知識點是承前啟后、逐漸深入、相互貫通的。小學生只有親歷知識發展演變的過程,才能把新知識有效地納入到原有的知識框架中,進而做到舉一反三,觸類旁通。

例如在學完《多邊形的面積》這一單元時,可以設計如下的作業:

(1)你學習了哪些平面圖形的面積計算?

(2)面積公式是如何推導的?

(3)請你用思維導圖描述出你的收獲。

這樣的作業,不再是對已學知識的簡單羅列,而是引導學生對相關的知識進行層次劃分,形成有內在聯系的知識系統,培養了學生的結構化和發散性思維。

“處處是創造之地,天天是創造之時,人人是創造之才”。“雙減”背景下,教師應該變“機械”的作業為“生動有趣”, 變“無用”的作業為“有用”,變“單一”的作業為“分層”,變“單調”的作業為“協同”,變“碎片”化的知識為“整體”,創新作業設計,減負提質,讓不同的人在數學上有不同的發展,讓作業成為學生核心素養提升的重要途徑。

【參考文獻】

[1]吳中杰,嚴亞雄.融“生活教育”之理,達“減負增效”之旨——以小學數學作業設計為例[J].小學教學設計,2022(Z2):74-77.

[2]朱玉芳.“雙減”背景下小學數學作業設計實踐研究[J].基礎教育論壇,2022(6):77-78.

[3]陳祥彬,陳思怡.“雙減”背景下小學數學作業設計研究(二)——基于核心素養的作業類型設計[J].小學數學教育,2022(5):4-9.

[4]陳祥彬,陳思怡.“雙減”背景下小學數學作業設計研究(一)——基于核心素養的作業內容設計[J].小學數學教育,2022(Z1):4-9.

[5]吳劍鷹.“減”學生負擔 “增”作業品質 “雙減”下實現小學數學作業“輕負高效”的初步探索[J].上海教育,2022(Z1):102-103.

[6]黃碧姐.優化小學數學作業設計的路徑[J].基礎教育研究,2021(21):54-55.