夯基 整合 輻射 轉化

史東輝

摘 要 隨著高中語文新課標的頒布實施,語文課堂教學發生了巨大的變革,隨著新課標的逐步實施與完善,高三語文復習也要從刷題、查缺補漏的過程走向將積累的語言材料和學習的語文知識形成思維化、結構化的知識體系,使學生真正形成閱讀、鑒賞、表達等關鍵能力,即語文學科的素養。尤其是在文學類文本閱讀的復習過程中,要實現復習的高效,必須夯實基礎、深入文本、凝練思維,實現共性與個性的結合。

關鍵詞 文學類文本 閱讀教學 核心素養 思維提升

隨著語文新課標的頒布實施,語文課堂教學發生了巨大的變革。隨著新課標的逐步實施與完善,高三語文復習也要從刷題、查缺補漏的過程走向將積累的語言材料和學習的語文知識形成思維化、結構化的知識體系,使學生真正形成閱讀、鑒賞、表達等關鍵能力。

在文學類文本閱讀的復習過程中,筆者深感要想實現復習的高效,必須夯實基礎、深入文本、凝練思維,實現共性與個性的結合。

下面筆者結合自己的教學實踐,談談針對高三文學類文本閱讀復習的一些思考與具體做法。

一、夯基,即夯實基本方向和基礎知識。閱讀指向語文核心素養,把握考題風向,夯實基礎知識其實就是梳理知識,建構語言,形成體系,從而實現語文思維的提升。

1.把握基本方向

縱觀近五年浙江高考文學類文本閱讀的真題,我們不難發現題目呈現如下特點。

(1)緊扣考綱和文本體裁特點,突出對學習能力和學習思維的考查。從外在的語言、手法和思想,旨向考查理解、鑒賞和探究等內在的思維與能力。

(2)提問具體而詳細,問題的切口很小,知識點的指向性非常明確。

(3)命題堅持主題輻射的原則,由易到難、由外到內,不論是關于語言、關于表達技巧、還是關于相關情節作用的考查,都是指向對文章內涵、主旨的理解。

基于以上特點,可以看出雖然考題千變萬化,但考查的核心點從未改變,“理解、鑒賞和探究”等內在的思維與能力必須借助語文思維的發展與提升才能實現,而最有效的途徑就是通過主動的積累、梳理和歸納,逐步掌握語言文字的特點及其運用規律,形成個體言語體驗,并能在具體的語言情境中合理運用和表達。簡而言之,語言的建構與運用是基礎,思維品質與審美品質的發展、文化的傳承與理解,都是依托于語言的建構與運用,并在個體言語體驗重構的過程中才能得以實現。

2.夯基的關鍵是要梳理歸納基礎知識,建構語文知識體系

文學類文本閱讀復習階段,對于基礎知識的梳理和歸納,可以從真題入手進行散文和小說的分類歸納。

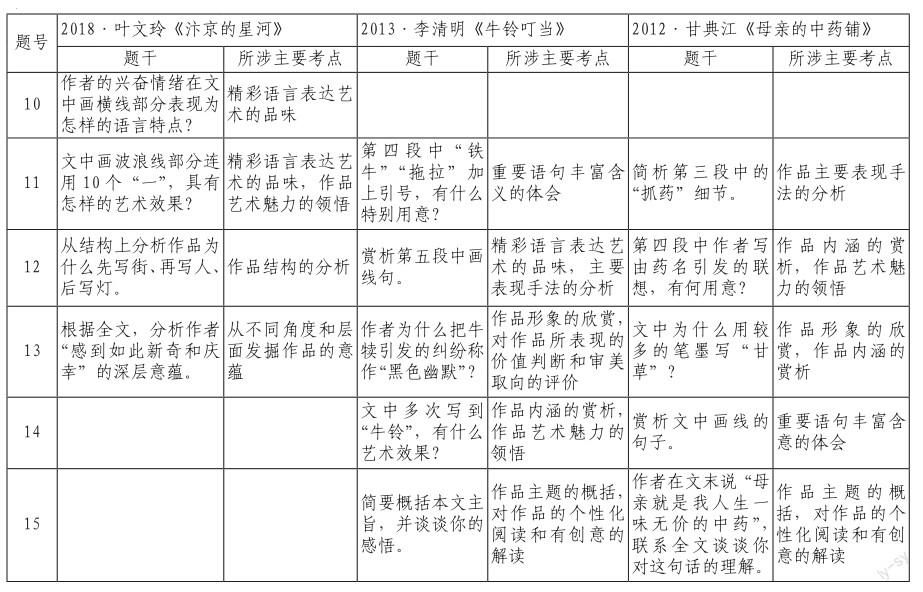

浙江卷2018年、2013年、2012年對文學類文本的考查,選擇的是散文文本。請看下表。

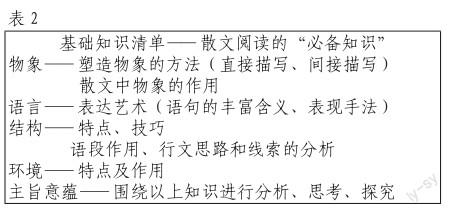

以“高考真題”為抓手,列表梳理重要考點,列出“散文類”文本所涉的基礎知識清單。

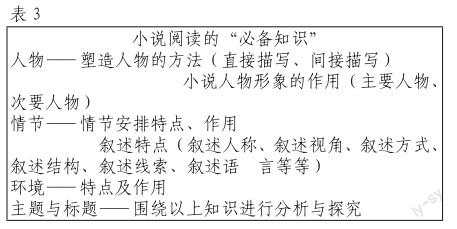

同理,梳理小說的基礎知識。

做好題的基礎是識記、理解、分析綜合,其核心在語文知識的掌握。讓語文知識結構化是夯實學生基礎知識的一個重要路徑。我們可以用列表或者思維導圖的形式,讓學生在復習中,達成對知識的深度理解。

二、整合,整合知識點、整合題目、整合文本,進一步明確答題思路,同時減輕學生的負擔與壓力。這個環節就是通過梳分類、歸納、提煉,從而實現語文思維的聚焦。

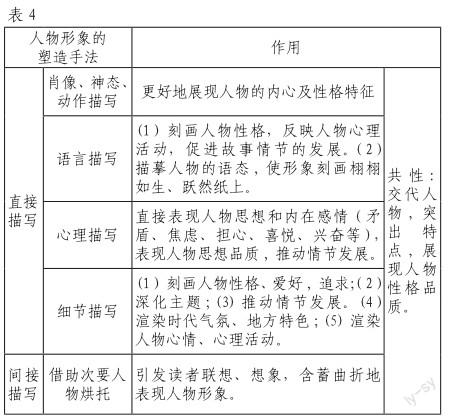

1.整合知識點。例如我們可以將小說和散文的人物形象分析、常用的表現手法整合成一張表格,這樣化散為整,聚焦思維,既有助于深化學習思維,同時也減輕了學生的記憶負擔。

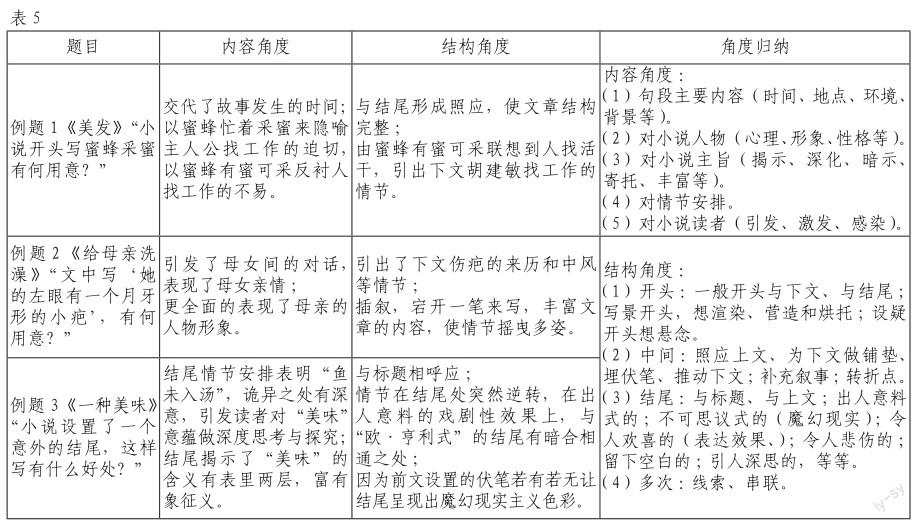

2.整合題目,明確答題思路。比如對于作用題:人物、物象、情節、環境、標題等等的作用,從宏觀上講可以從內容和結構兩個角度來回答,但是微觀上內容和結構具體從哪些角度來分析作答,我們可以依托題目的整合來進一步明確答題思路。例如在整合小說情節作用題的過程中,學生們共同梳理出下表。

3.整合文本,回歸文本,找準答題路徑。

以嘉興4月聯考文學類閱讀《一對老夫婦》中的13題為例:文中大量筆墨寫“我”聽到的各種聲音,探究這些聲音引發了“我”怎樣的思考。其實,這些“聲音”和“思考”都體現在文本中,例如:

①②段,中的咳嗽聲、軟弱無力、中氣不足;⑤段中呻吟聲低沉、壓抑、凄愴悠長,痛徹心扉——老年人生活不易;

④段,熱鬧、說笑、稚聲稚氣的歌唱——天倫之樂;

④段不冷不熱、不會有親密的鄰里關系,互相隱匿、互相提防——⑥段中兒子責怪母親的冷硬聲音;

⑦段,隔壁一片寂靜——生如草芥、人生殘酷

⑧段傳來的呻吟、腳步聲——與命運抗爭都帶著俗世的悲壯于榮光。

我們將散落在文本中的“聲音”整合在一起,聚焦文本內容,再將文本與作者的創作意圖結合起來,關注文本的“周邊”,就形成了正確且完美的答案。

三、輻射,以點帶面、以一帶多,提升復習效率,聚焦語文學習思維的延展性和思辨性。

無論是面對小說還是散文文本時,標題作用類題目經常會出現,通過總結歸納主要可從以下幾個方面解題。

第一,標題交代時間、地點、環境、創設了故事背景,渲染環境氛圍。

第二,標題是小說的線索,組織全文,寄托情感,深化主題。

第三,標題為塑造和突出人物形象服務。

第四,標題暗示了情節的發展或鋪開情節,呼應細節。

第五,標題一語雙關,是否對主題的表現起畫龍點睛的作用。

第六,標題設置懸念,吸引讀者。

做完如上總結,我們還可以追問學生:做題中我們還會經常會遇到“理解標題內涵”題目,我們能不能由標題的“作用”輻射到其“內涵”?

同學們通過分析、比較、討論后明確了答題思路:標題內涵一般先答表層含義,即具體的意思(文中具體的xx);然后是深層含義,與主題相關的意思;最后是塑造人物形象的作用,仔細分辨其與標題的作用題存在交叉,其實就是解答“作用”題的前三點內容。這就是效的思維延展和思辨比較,通過進一步追問,形成知識面的“輻射”,使語文學習思維走向系統和深入。

四、轉化,高考現代文閱讀在試題題干設置上可能會避開你所熟悉的問法,乍一看似乎觸及到我們學習中的盲區,讓我們無從下手,其實“萬變不離其宗”,為此,要著力培養學生的“轉化意識”。

1.關鍵詞的轉化。試題中可能會有一些題目乍看上去是我們知識的盲區,但是我們圈出題目中的關鍵詞,然后可以找出相近、相關的詞語去替代它,使答題的思路逐步明朗。

如,題干中“用意”“好處”“效果”等關鍵詞可轉化為“作用”一詞,我們就可以順著內容、結構、主題等角度進行思考;又如,題干中的“為什么”可轉化為“原因”,就可以由果溯因,找尋答案。

2.具體與抽象間的轉化。試題題干的“問”和“答”是一種具體與抽象的關系,或是題干具體,答案要求抽象概括,或是題干抽象概括,答案要求具體明確。解答時,我們認真對照題干,把文章中那些實質一致而表達不同的內容加以整理,就能形成答案。

如嘉興4月高三聯考中的11題:賞析畫波浪線部分描寫手法(抽象概括)的藝術效果(抽象概括)?

作答時我們需要化抽象為具體,將其轉化為:通過神態描寫、動作描寫、描摹聲音等,進而體現出憂慮、艱辛、細心、行進艱難、照顧艱難等表達效果。

3.總說與分說的轉化。題干和解答之間存在一種總說與分說的關系,有可能題干是總說,解答時需要我們分述。也可能反之,總之我們要認真揣摩題干的內容,明確題干的“問”與我們的“答”之間所存在何種轉換關系。

還以嘉興高三4月聯考13題為例:文中大量筆墨寫“我”聽到的各種聲音,探究這些聲音(總說)引發了“我”怎樣的思考(總說)。

答題時需要我們化總說為分說:

咳嗽聲、安撫聲—— 老年生活不易;

說笑聲—— 天倫之樂的可貴,渴望陪伴和關懷;

兒子的勸告聲—— 現代社會人與人之間的戒備;

一片寂靜—— 感嘆生命易逝;

健在的聲響—— 人與命運抗爭的堅韌。

作為高三語文教師,我們能做的就是關注考向、關注學生、反省認知,升級課堂。雖然,我們不一定能做到盡善盡美,但是秉承“以思維為目標,以語言建構為抓手”,不斷梳理、歸納、比較、整合、分析、轉化,最終實現復習的終極旨歸。

[作者通聯:浙江嘉興市秀州中學]