新時期遺址類紀念館開展革命精神教育的幾點思考

譚淇文

摘 要:“心有所信,方能行遠。”習近平總書記曾多次指出,黨在長期革命斗爭實踐中形成發展的革命精神,是克敵制勝的力量源泉和有效法寶,是我們黨立黨、興黨、強黨的寶貴精神財富和理論來源。遺址類紀念館作為傳承紅色基因、賡續革命傳統的重要陣地,如何在新時期以新手段、新形式、新面貌開展好革命精神教育,是我們要回答好的時代課題,也是時代賦予我們的光榮使命。多年來,阜新萬人坑死難礦工紀念館始終秉承傳承革命傳統、弘揚革命精神的初心,以新理念推動紀念館充分發揮愛國主義教育和社會教育功能。

關鍵詞:革命精神;紅色基因;紀念館;思考

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.08.019

紀念館一般是指為紀念有卓越貢獻的人或重大歷史事件而建立的紀念場所,通過聲、光、電、圖、實物等多種形式來表現某個事件的精神。遺址類紀念館是我國博物館體系的重要組成部分,該類紀念館多指在供保護已發掘遺址或為展示發掘成果而在遺址上修建的紀念地。因其是在原址原貌發掘建立的,在展示利用上比單一實物類型紀念館更具說服力和影響力,觀眾在聆聽講解的過程中也更容易產生共鳴,能夠幫助受眾更好地理解事件中的人物和其傳遞出的精神品質,沉浸式體驗革命先烈在崢嶸歲月中不畏強敵、英勇奮斗的革命精神。

阜新萬人坑死難礦工紀念館(圖1)位于遼寧省阜新市,是全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地、國家國防教育基地以及第一批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄單位。1968年,經100多名老礦工現場回憶、指證,現遺址內發掘整理出日偽時期的3個群葬大坑,真實記錄了日本帝國主義侵華期間在阜新所犯下的滔天罪行,是日本侵略者瘋狂掠奪阜新煤炭資源、野蠻實施“人肉開采”、殘酷奴役和迫害中國勞工的鐵證。處于日本侵略者殘暴統治下的阜新人民始終沒有屈服,他們選擇在中國共產黨的領導下,拿起鐵鍬,拿起武器走上抗日戰場,浴血奮戰,充分體現了中國共產黨黨員和工人階級勇于抗爭、不屈不撓的“烽火特支”革命意志和與侵略者血戰到底的革命精神,極大鼓舞了鐵蹄下的阜新人民的抗日士氣,唱響了一曲曲威武不屈、氣壯山河的壯麗凱歌。

近年來,阜新萬人坑死難礦工紀念館積極整合紅色文化資源,立足自身發展優勢,進一步融合利用網絡媒體資源、基地共建資源,針對“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育等不同主題教育階段,對愛國主義教育和革命精神教育工作進行了諸多很有意義的實踐與探索。

1 新時期開展革命精神宣傳教育的意義

習近平總書記在遼寧考察調研時指出,要講好黨的故事、革命的故事、英雄的故事,把紅色基因傳承下去,確保紅色江山后繼有人、代代相傳。中華人民共和國成立70多年來,經過一代又一代人艱苦奮斗,我們的國家發生了翻天覆地的變化,人民過上了全面小康生活,中華民族屹立于世界民族之林。中國特色社會主義已進入新時代,偉大的時代、偉大的夢想需要偉大的精神,革命精神就是一種偉大的精神,我們要在偉大革命精神的指引下,進行偉大斗爭,建設偉大工程,推進偉大事業,實現偉大夢想,繼續向前走,努力實現中華民族偉大復興,以告慰革命先輩和先烈。

2 阜新“烽火特支”中蘊含的革命精神

阜新萬人坑遺址內的抗暴青工遺骨館中埋葬著因發動震驚偽滿當局的新邱下菜園子暴動而被日本侵略者殘害致死的137具“特殊工人”的遺骸,該館也是阜新萬人坑遺址的重要組成部分。

1942年8月,石家莊石門勞工教習所的292名“特殊工人”被日軍押送到阜新,關押在新邱下菜園子。他們中有被俘的八路軍指戰員,也有國民黨軍隊的官兵,還有抗日根據地的干部群眾。這些工人與普通勞工分開居住,待遇也不一樣,因此被稱作“特殊工人”。關押期間,“特殊工人”每天從事著長達14個小時以上的重體力勞動,在侵略者殘酷壓迫下,“特殊工人”秘密建立了黨組織,在新邱特支的帶領組織下,1942年9月2日深夜,新邱采炭所下菜園子292名“特殊工人”發動暴動,他們當時沒有任何武器,只有鐵鍬、棍棒、石器,與日軍進行殊死搏斗。

在這次大規模的暴動中,共有67人翻過電網逃出,5人當場犧牲,45人身負重傷,中共新邱特支負責人朱韜、李振軍等200余名“特殊工人”被捕,關進了“海州工人輔導所”。“海州工人輔導所”是日偽殺人魔窟,日本侵略者對被俘的“特殊工人”實行了各種酷刑。后來,被俘的53名特殊工人經“高德塞北黨支部”營救出獄后,憑借崇高的革命斗爭精神又重返抗日前線。

“下菜園子暴動”標志著阜新煤礦工人開始由自發的個別的反抗,發展到在黨組織領導下的有組織、有領導的反抗斗爭。在“下菜園子暴動”中,犧牲了很多年輕的生命,但這場暴動卻體現了中國人民勇于抗爭、不屈不撓的“烽火特支”革命意志,是他們用生命捍衛了中國人的尊嚴。

3 紀念館開展革命精神教育的途徑

3.1 深挖紅色資源,專題展覽豐富革命精神內涵

2016年8月26日,阜新萬人坑死難礦工紀念館被阜新市命名為首批“阜新精神”黨員黨性教育基地,其蘊含的勇于抗爭、不屈不撓的“烽火特支”革命意志是阜新人民的寶貴精神財富。2017年,為做大做強教育基地,豐富參觀形式,拓展教育內容,紀念館重新出發,歷經兩個月的時間,在整理原有檔案資料的基礎上,又輾轉北京、石家莊等地查閱相關歷史檔案資料,七易其稿,在建黨96周年之際適時推出了“烽火歲月—‘阜新特支’反滿抗日斗爭主題展”暨阜新黨員黨性教育主題展。展覽以提綱挈領的形式,以生動詳實的史料以及文照26張、繪畫21幅、照片11張、圖表4張、檔案100多盒,多角度地展現出在硝煙彌漫的抗戰烽火中阜新礦區特殊支部領導下的反滿抗日斗爭。

2019年,阜新萬人坑死難礦工紀念館又結合時代新特點新要求,緊跟時政教育主題活動,重新調整“烽火歲月—‘阜新特支’反滿抗日斗爭主題展”,在保留原有精彩部分的基礎上,對史實內容進一步調整修改,挖掘出了中央檔案館有關“新邱下菜園子特殊工人暴動”的珍貴檔案,大量補充了歷史資料和文物實物,其內容和形式也更加豐滿深刻,更好地還原了歷史場景,更為翔實地闡述了勇于抗爭、不屈不撓的“烽火特支”革命意志。同時,阜新萬人坑死難礦工紀念館成為阜新市委開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要組成部分。2019年9月23日,阜新市委各常委及各市領導在阜新萬人坑死難礦工紀念館接受愛國主義教育,并重溫入黨誓詞,阜新萬人坑死難礦工紀念館成為廣大黨員干部錘煉提升愛國情操、不忘初心使命的生動課堂。

2021年,紀念館與時俱進,不斷推陳出新,為慶祝中國共產黨成立100周年,舉辦“奮斗百年路 啟航新征程—黨史學習教育特展”。展覽特別增加“習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的講話摘選”“黨史百年路”重要章節,于“烽火特支”展覽中融入阜新地區紅色英雄譜,全面展示中國共產黨的艱苦奮斗歷程,在追尋百年黨史印記的同時,銘記曾在阜新地區為爭取民族獨立和人民解放而英勇奮斗的29位共產黨人的英雄事跡,突出阜新人民寶貴的精神財富—勇于抗爭、不屈不撓的“烽火特支”革命意志。截至目前,已有2200余個黨組織在此開展了愛國主義教育和黨史學習教育,參觀學習累計16.8萬人次。

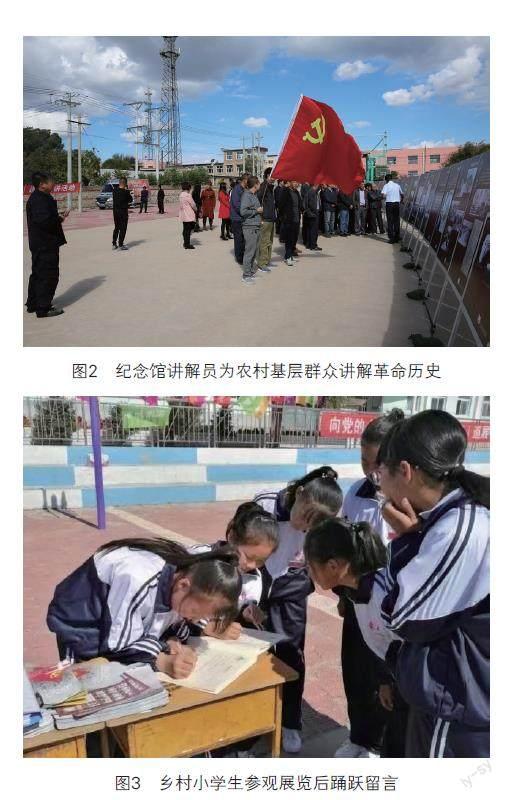

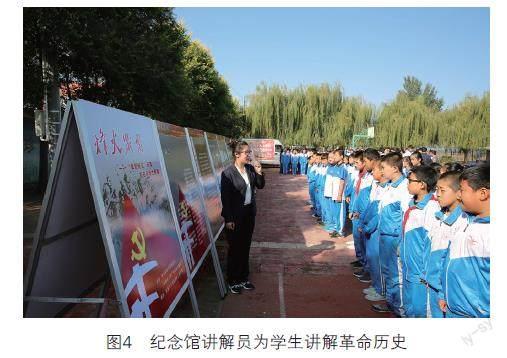

3.2 開啟巡展惠民活動,“巡展宣講大篷車”進基層

為了將阜新豐富獨特的革命傳統、重大先進典型等紅色資源轉化為新時期黨及領導干部愛國主義教育的生動教材,紀念館創新開展“巡展宣講大篷車”活動(圖2~圖4),將愛國主義教育、革命傳統教育通過巡展形式送到鄉鎮村屯、學校部隊、田間地頭等最偏遠、最需要的群眾中去。自2017年開始,紀念館每年均開展此項活動,目前已經覆蓋鄉村、部隊、學校等56處,總參觀人數有15.5萬余人次,發放宣傳資料5.2萬份,講解場次達510場,行程1700多千米。此外,又開展了“身邊的黨史”黨史學習教育宣講活動,把館內精品展覽以“文化大課堂”等形式,將紅色革命傳統及革命先烈的愛國主義精神傳播到基層群眾,努力擴大紅色宣教的影響力,累計參觀觀眾有3萬余人次。

3.3 發揮新媒體作用,多舉措闡釋革命精神價值

紀念館是傳播歷史文化、弘揚革命精神的重要陣地,隨著時代的發展,以互聯網、新媒體為途徑的傳播方式越來越受到重視,發揮著不可替代的作用。

①開通網站,建立微信公眾號。隨著網絡技術的不斷發展,也為了更好地體現紀念館時代價值,2015年7月,紀念館建立了“阜新萬人坑死難礦工紀念館”微信公眾號,通過“場館介紹”“礦工血淚”“觀眾服務”三大板塊,及時發布館內最新動態信息,并開設語音導覽功能,使觀眾足不出戶就可“云游”紀念館,成為觀眾了解阜新萬人坑死難礦工紀念館的重要渠道,現已發布文章信息1500余條。此外,在微信公眾平臺上還推出了“足不出戶了解阜新萬人坑死難礦工紀念館”“紅色小故事”網上展播,共播放22期內容,取得良好社會效益。專門開發了“紀念‘8·15’中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利為英烈獻花”手機小程序,曾在3天內收到8萬余網友的獻花、留言;2016年年底,開通了阜新萬人坑死難礦工紀念館官方網站,同時開通“網上祭奠”“網上留言”功能,觀眾可以通過線上“獻花”“點燭”表達哀思,留言互動。網站、微信公眾號的建立,進一步加強了紀念館與社會公眾的聯系,使觀眾更快了解紀念館的教育內容、研究成果和動態資訊,隨時隨地,拿起手機就可查詢到自己感興趣的內容。

②開啟線上“云”宣傳。近年來,線下主題展覽、宣傳活動受到不同程度的限制,為此,阜新萬人坑死難礦工紀念館利用新媒體具有的時效性、互動性、豐富性的特點,多次成功舉辦線上“云”宣傳活動,截至2022年年底,線上瀏覽點擊量達100345次。開展了“云追思祭英烈”—清明節系列文化活動,開啟云端清明;在微信公眾平臺發起“青春心向黨建功新時代”志愿宣講活動,共錄制推出12期內容;開通“傳承紅色基因,講好紅色故事”系列專欄,帶領公眾線上游覽紀念館;開展“英雄的故事我來講”線上主題宣講,志愿講解員以線上講解的形式為公眾講述金子明、苑九占等阜新革命先烈的英雄事跡,激活紅色記憶;推出“致敬英烈守望和平”線上公祭活動等。這些線上宣傳活動的開展,打破了時間、空間的限制,越來越受到年輕觀眾的青睞,給觀眾提供了更加新穎、獨特、實用的個性化展示平臺,極大擴展了紀念館宣傳教育空間,在“云”宣傳系列活動中形成了一道靚麗的風景線。

③開展網絡直播活動。阜新萬人坑死難礦工紀念館曾聯合網易新聞撰寫《穿越歷史,聆聽七萬同胞抗擊日寇的血淚》篇章,共計17余萬網友在線瀏覽,參與互動;為加強青年愛國主義教育,阜新萬人坑死難礦工紀念館創新推出“網上行”之紀念館“公開課”,以“傳承紅色基因,講好百年故事”為主題,與阜新高等專科學校的師生現場連線,為在校500余名師生上了一堂紀念館“公開課”,獲得師生的一致好評。另外,積極與主流媒體開展合作,在新華網客戶端,播放2集《愛國主義教育基地巡禮—阜新萬人坑死難礦工紀念館》,累計觀看人數超過155萬。

現如今,新媒體已逐漸成為阜新萬人坑死難礦工紀念館向公眾傳播信息、滿足不同觀眾參觀需求的常見手段之一,擴展了紀念館的宣傳教育空間,豐富了紀念館的宣傳模式,為培養和弘揚革命精神走出了一條新路徑。

3.4 加強橫向聯系,夯實基地建設

近年來,阜新萬人坑死難礦工紀念館在做好對社會各界及域內外參觀團體接待工作任務的同時,不斷加強基地建設,協調各方形成合力,已先后建成“阜新市中小學生校外社會實踐基地”“遼寧工程技術大學愛國主義教育實踐基地”“武警阜新市支隊紅色教育基地”,不斷擴展愛國主義教育和革命傳統教育的寬度和廣度。另外,阜新萬人坑死難礦工紀念館還不斷加強橫向聯系,先后加入東北抗戰遺跡聯盟、沈陽抗戰連線,作為聯盟發起單位之一,在每年的聯盟活動中都積極響應、廣泛參與,每年均派出人員出席聯盟活動,并多次進行主題發言,同參會的各家同類館交流心得、汲取經驗。通過參加以上兩個聯盟,實現了紀念館革命精神宣傳教育效果的最大化。

4 結語

習近平總書記在學習貫徹黨的十九大精神研討班開班式上發表重要講話時指出:“我們是革命者,不要喪失了革命精神。”革命精神是中國共產黨歷經磨難仍屹立不倒,久經考驗仍奮勇向前,最終走向勝利的看家法寶、攻堅克難的力量源泉。新時期的遺址類紀念館只有不斷深挖歷史史料,勇于創新,積極探索適用新時代的宣傳教育模式,發揮自身優勢,才能在傳播革命精神及愛國主義精神方面取得新突破。

參考文獻

[1]黃慧.重視青少年愛國主義基地建設[N].亞洲中心時報(漢),2010-03-25(001).

[2]方方.加強基地建設 弘揚愛國主義精神[N].樂山日報,2009-12-09(001).

[3]鎖蕾.淺析新時期如何發揮紅色紀念館社會教育功能:以南京渡江勝利紀念館為例[J].改革與開放,2016(23):95-96.

[4]張雨辰.紀念館與革命精神宣傳模式現狀及提升對策:以天津為例[J].科教文匯(中旬刊),2019(3):185-187.

[5]羅群佳.革命舊址類紀念館的紅色文化宣傳教育:以黃埔軍校舊址紀念館為中心的考察[J].中國民族博覽,2019(2):72-73.