在英語閱讀教學中發展學生思維能力的教學實踐

沈昕杳

【摘要】英語閱讀是培養學生思維能力的重要教學實施途徑。文章基于思維能力發展理論,結合學生及教材情況,總結出適合小學生思維能力發展的具體培養目標;進而構建了以培養學生思維能力為目標的文本閱讀“四環節”與拼讀閱讀“三步驟”的閱讀教學實施方法,為核心素養落地于課堂提供了實施路徑。

【關鍵詞】思維能力;文本閱讀;拼讀閱讀;教學實施

英語閱讀教學是培養學生思維能力的重要課堂教學實踐途徑,本文以英語閱讀教學為載體,在閱讀教學中運用浸潤式教學方法,融會貫通、潛移默化地培養學生的思維能力,使思維能力在教學實施的過程中有內容、有方法,成為實實在在的學科教學目標,使核心素養目標落地于課堂。

一、關于“思維能力”的概念界定

關于學生思維能力,英語教學中教師可以培養和發展的學生思維能力有十種,從低階到高階排列分別是:觀察與發現能力、比較與分析能力、邏輯思維能力、概念建構能力、信息記憶與轉換能力、批判思維能力、認識周圍世界的能力、時空判斷能力、嚴密思維能力、創新思維能力。

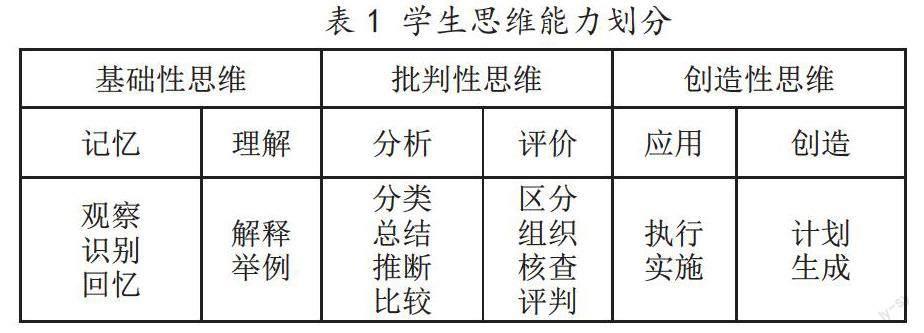

基于以上理論框架,本文結合新課標提出的思維能力是思維在邏輯性、批判性、創造性等方面所表現的能力和水平,將適合在小學英語教學中發展的學生思維能力分為三個層次,從低階到高階為:基礎性思維、批判性思維與創造性思維。在每個層次中,結合學生學情及《牛津英語》上海版(1A-5B)教材內容情況,進一步總結歸納出適合小學生思維發展的具體思維能力培養目標,具體內容如表1所示。

二、在英語閱讀教學中培養學生思維能力的課堂教學實施探究

課堂教學是學校所有教育活動中最重要的組成部分,也是本文研究的主要實施途徑。英語閱讀教學課堂按照文本形式分為“文本閱讀”與“拼讀閱讀”。

1.文本閱讀的教學“四環節”

在文本閱讀課堂教學的實踐與研究中,筆者結合閱讀教學中解讀文本的四個教學層次:理解表層信息、理解信息之間的聯系、理解觀點思想和學習目標語言;以及浸潤式教學流程:創設情境、適時引入、循序漸進和協調發展,創設了適合我國雙語教學語境下的以培養學生思維能力為目標的文本閱讀“四環節”,即“言、問、境、實”。

文本閱讀的“四環節”具體為:適時引入,語言浸潤,以“言”啟思;循序漸進,問題浸潤,以“問”引思;創設情境,情境浸潤,以“境”促思;協調發展,情感浸潤,以“實”反思。四個環節可以相互作用、相互協調,構成一節完整的文本閱讀教學。

筆者以《牛津英語》(上海版)4BM4U2 read a story一課為例,具體闡述怎樣運用 “四環節”教學法在文本閱讀中培養學生的思維能力。首先,筆者根據教材內容及學生情況,運用思維導圖作為語言支架,設定了本課培養學生思維能力的教學目標:能夠運用思維導圖對自己喜歡的節日進行評述。本課思維能力教學目標屬于學生思維能力劃分層次中的創造性思維。

“四環節”教學過程設計如下:

本節課將講述中國傳統節日的故事串連成敘述中國傳統節日文化的故事。故事閱讀教學由春節開始,在聽、說、讀三個方面幫助學生記憶語言學習:

(1)適時引入,語言浸潤,以“言”啟思。在教授節日的故事中,教師從名稱、日期、天氣、活動及飲食特征五個方面展開,適時引入話題。首先,教師呈現日歷讓學生直觀了解春節所在的日期及春節的英語讀法,之后在師生問答中引出天氣情況,以圖片提示的方式問答討論春節的活動及飲食,開啟學生語言學習的記憶功能。

在師生對春節進行問答討論后,教師把主文本以文字形式呈現,引導學生把剛剛“說”的語言,先以“聽”的形式進行第一次記憶復現,再以“讀”的形式閱讀并完成小練習實現第二次記憶復現。

(2)循序漸進,問題浸潤,以“問”引思。在深入閱讀端午節小故事的學習中,教師通過與之前學習的春節信息從圖文、內容、文本三方面以“提問”的方式引導學生對文本進行比較,最終形成主文本,為學生搭建語言運用階梯,培養學生的思維能力。

在端午節的學習中,教師延續之前春節所學句型,引導學生觀察圖片和文字與所學春節信息比較,找到端午節的節日特征,進而通過觀看視頻讓學生對端午節的相關信息有初步的認識,進而以師生問答的形式開展詞匯學習。

(3)創設情境,情境浸潤,以“境”促思。教師適時創設端午節的情境,通過問題引導讓學生以選擇內容的形式熟悉詞匯,在喚醒學生記憶的同時,以聽讀的形式引導學生搭建端午節文本,并能夠辨別不同節日有不同的特征。

英語學習不僅是對詞匯與語言的學習,更應注重語言的應用。教師在搭建階梯的同時也要設計撤除階梯,促使學生在交流中使用語言。在端午節小故事的學習中,教師在帶領學生學習文本后,以主文本為閱讀資料,讓學生通過文本分析,再從中摘取有用信息,以同桌討論的形式運用語言,促進學生正確理解語言的表意,引起學生對自己所喜歡的節日的思考。

(4)協調發展,情感浸潤,以“實”反思。協調學生的“德、智、體、美、勞”全面發展。通過所學內容引發學生的真情實感,讓學生感受到祖國傳統文化的美麗。啟發學生,結合自己的生活實踐,運用所學句型評述祖國的傳統節日與文化,喚起學生的民族自豪感,進而自信、自豪地宣傳祖國的文化瑰寶。

2.拼讀閱讀的教學“三步驟”

拼讀閱讀的文本主要有圖片、文本以及圖文結合的形式。在拼讀教學中筆者嘗試從相關的圖片入手,鼓勵學生通過觀察圖片思考、回答提出的問題,在答案中積累詞匯;引導學生思考相同語音因素之間的關系,從而關注語音因素構成的邏輯結構,發現讀音規律;最終能運用讀音規律,拼讀出新的單詞。

基于此,筆者結合單詞音節及文本詞、句、篇的構成規律,構建了適合小學生學習拼讀閱讀的“觀、思、創”“三步驟”教學法。也就是說,在拼讀閱讀的教學中,教師可以按部就班地以圖引詞,主動觀察,學習音素;以詞引句,思考歸納,拼讀音節;以句引篇,推斷創新,拼讀單詞,從而達到良好的教學效果。

現列舉教學實施過程。課堂開始的語音教學運用的是拼讀閱讀。拼讀閱讀是把孤立的用于語音教學的單詞組織成有意義的語篇,讓學生在拼詞、讀句與閱文中學習語音。以《牛津英語》(上海版)3BM3U2一課中的語音教學為例:

本課的思維能力培養目標為學生思維能力劃分中的批判性思維,具體內容為:通過分析與比較,掌握所學輔音字母i|I|的發音,在歸納其拼讀規律的基礎上,推斷同類因素的發音規律,拼讀新的單詞。

拼讀閱讀“三步驟”教學過程設計如下:

(1)以圖引詞,主動觀察,學習音素。首先教師在PPT中呈現小豬的圖片,提問Whats this?學生通過觀察圖片回答Its a pig.教師利用學生熟悉的單詞教授i|I|的發音,并讓學生拼讀pi|PI|。

(2)以詞引句,思考歸納,拼讀音節。教師在PPT中把單詞pig以句子的形式呈現Its a pig.并繼續追問學生How is the pig?讓學生通過觀察圖片回答Its big.Its pink.教師引導學生拼讀i|I|-pi|pI|-|pIg|;i|I|-bi|bI|-|bIg|;i|I|-|pInk|。

(3)以句引篇,推斷創新,拼讀單詞。教師把學生剛剛回答的句子串連成語篇:This is a pig. Its big. Its pink.后繼續追問:Where is the pig?PPT中顯示小豬在鏡子里。教師拿出mirror的單詞卡片,鼓勵學生自己拼讀i|I| - mi|mI| - mirror,完成語篇最后一句The pink pig is in the mirror.

在課程改革的潮流中,一線教師應投身于此,以課堂教學實踐為課程改革的落地點,把閱讀文本所能承載和提供的知識轉化為學生的知識、能力和素養,使學生在有方法、有步驟的閱讀學習中,通過基礎性、批判性、創造性的階梯式思維能力培養的學習過程,逐漸形成自己的能力與素養。

【參考文獻】

[1]程曉堂.英語學習對發展學生思維能力的作用[J].課程·教材·教法,2015(06).

[2]葛炳芳.英語閱讀教學的綜合視野:內容、思維和語言[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

[3]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.