框架理論視域下《哈薩克斯坦真理報》中的中國形象呈現研究

賀翔宇 許鑫

摘要:作為哈薩克斯坦的主流媒體之一,《哈薩克斯坦真理報》對中國的社會、政治、經濟、新冠疫情等方面進行相關報道。本文選取《哈薩克斯坦真理報》2020—2021年兩年間有關“中國”的相關報道作為研究對象,使用新聞框架理論對報道的主題、數量、來源、體裁、主要事件、背景進行統計分析。通過內容分析和話語分析研究發現在后疫情時代該報將中國形象呈現為擔當責任的大國形象、合作互助的伙伴形象、自然災害面前沉著應對的可敬的鄰國形象。

關鍵詞:《哈薩克斯坦真理報》 中國形象 后疫情時代 新聞框架

長期以來,部分西方媒體對中國的報道往往趨向于負面報道。其通過一系列惡意報道塑造一個不完整的、片面和缺陷的、迅速崛起且帶有威脅的中國形象,表現出對中國未來發展不確定性的憂懼,其中又混雜著嫉妒與敬畏。全球進入后疫情時代之后,針對后疫情時代下中國形象的“外塑”方面,我國學者往往將目光著眼于西方歐美國家以及東亞鄰國,對于有地域優勢并且與中國有著經濟、文化密切往來的中亞地區國家有所忽視。哈薩克斯坦作為我國的永久全面戰略伙伴,世界上占地面積最大的內陸國,對于我國陸上“一帶一路”建設具有重要意義。站在這個歷史節點,充分了解在后疫情時代哈薩克斯坦主流媒體《哈薩克斯坦真理報》對中國形象的塑造情況,對我國國際傳播具有重要意義。

一、理論引入及研究方法

框架是意義的生產過程,并且起到組織中心的作用,能夠使人們認識到相關事件之間的聯系,有助于對諸多事件進行分類、歸位、解釋和認識。在通過樣本選取、時間界定、抽樣、類目建構后搭建《哈薩克斯坦真理報》的新聞框架,從而發揮框架的篩選作用,在組織話語后使中國形象在傳播文本中更加突出。

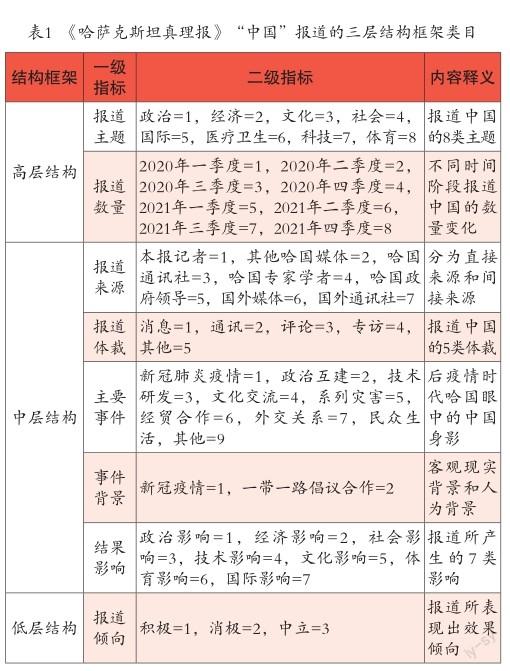

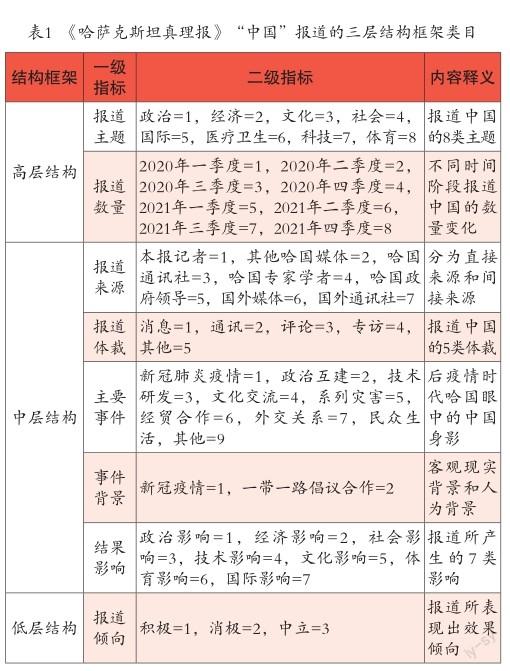

1.框架理論引入。1974年,美國社會學家歐文·戈夫曼(Erving Goffman)首次將框架的概念引入文化社會學,他認為框架是一種心理模式,是人們在日常生活中通過經驗及其他主觀判斷對現實客觀世界進行闡釋的過程。中國臺灣政治大學傳播學院臧國仁教授認為框架是處理信息的一種思維形式,由相同類似體系的結構組成,并將結構分為高層、中層、低層,這三層結構共同組成框架。高層結構是對事物的概念界定。中層結構依托于主要事件、先前事件、歷史、結果、影響、歸因與評估幾個環節構成。低層結構主要由語言、符號、修辭形成,組合成為框架的外在表現形式。

2.研究方法。筆者主要使用內容分析法進行研究。在對《哈薩克斯坦真理報》中有關“中國”相關報道進行定量分析之后,通過文本定性分析后統計得出結論。該報作為哈薩克斯坦的主流媒體,代表了哈薩克斯坦官方政府的主要觀點,作為哈薩克斯坦新聞傳播的重要窗口,具有很強的權威性和典型性。本文從2020年1月1日開始選擇樣本,將截止時間鎖定在2021年12月30日,共選取疫情發生后的兩年時間,以此分析受疫情沖擊后《哈薩克斯坦真理報》對中國形象的塑造。

在抽樣方法上,因本文的研究時間跨度小,故此選取連續抽樣的方法,對《哈薩克斯坦真理報》數字報中2020年1月1日到2021年12月30日所有報道進行全覆蓋搜集。將“китай(中國)”作為指標進行檢索,共獲取有關中國所有樣本202份,剔除重復樣本4份,共獲取有效樣本198份。

在類目建構上,主要依照主題內容以一級指標和二級指標為區分標準,在高層、中層、低層結構上對相關主題內容進行分析(見表1)。

二、《哈薩克斯坦真理報》“中國”報道框架分析

媒體對一般問題的框架影響了人們對該問題的理解。新聞框架為問題、事件和所涉及的參與者賦予意義,并使之凸顯。

1.高層結構框架分析。高層結構是對事物的概念界定,在事物內部具有高層次的意義。從高層結構出發,將《哈薩克斯坦真理報》有關“中國”報道的198份樣本按照報道數量和報道主題進行分類統計,并探究其分布特征。

報道數量呈現顯著時間差異。研究發現,在2020年一季度,受新冠疫情影響,《哈薩克斯坦真理報》對“中國”的新聞報道達到頂峰,共計報道中國相關事宜81篇,表現出哈薩克斯坦政府對中國疫情的極大關切。而隨著疫情常態化發展,在此后報道數量呈現整體下降的趨勢。在2021年間每季度報道數量圍繞13篇上下起伏,對中國報道始終呈現平穩報道的趨勢,但在兩年間從未出現新聞報道“空缺”的現象,表現出在后疫情時代哈薩克斯坦政府對中國的持續關注。

在報道主題上,有側重展現中國圖景。《哈薩克斯坦真理報》根據8類主題進行“中國”新聞報道。但在根據報道主題搭建的8類新聞框架中的分布數量呈現出明顯差異。其中社會、國際、醫療衛生三個主題的新聞框架下的報道數量最多,分別為66篇、52篇和28篇。這三類宏大主題中大多數以硬新聞為主,從哈方視角展現出中國的綜合國力和宏觀發展。而該報卻鮮少關注中國的文化、體育等軟新聞方面的信息,在文化框架和體育框架中的新聞報道僅有6篇。

2.中層結構框架分析。中層結構蘊含新聞報道所具備的基本要素,通過對《哈薩克斯坦真理報》新聞報道的四大方面分析其要素特征。

第一,報道來源具有權威性和專業性。《哈薩克斯坦真理報》有關“中國”新聞報道來源在哈國主要來自該報的記者采訪、哈薩克斯坦通訊社和哈薩克斯坦國際通訊社、哈國專家的熱點新聞評論。除此之外,該報也會轉載中哈兩國的宣傳部門和外交部門、政府領導、中國主流媒體的新聞信息。

第二,報道體裁主要以消息為主。對新聞報道的體裁選擇,會直接影響報道對新聞事實的呈現。在《哈薩克斯坦真理報》中主要以消息、通訊、評論、專訪等四類體裁為主。其中消息占據了所有新聞報道中的83.3%。消息以簡短扼要的文字及時通過網絡向全球傳遞信息,在新聞報道中時效性最強。且該報的消息都以圖片+文字的形式加以呈現,豐富了中哈兩國的報道內容,讓哈方受眾增強了對中國的場景印象。同時,在關于新冠疫情的議題方面該報采用哈國專家的評論或者專訪體裁進行新聞報道。

第三,主要事件凝聚多元影像。《哈薩克斯坦真理報》不僅通過28條“新冠病毒”主題下的新聞報道展現中國的抗疫身影,還在政治互建、技術研發、文化交流、系列災害、經貿合作、外交關系、民眾生活等各領域發出中哈之間的多元聲音。在報道中,《哈薩克斯坦真理報》注重維持了對中國報道事件領域的多元與平衡,讓各類聲音都可以在報道中被讀者知曉,發揮官方媒體對輿論的引導作用。同時,在圖片與文字搭建的空間之中凝聚起中國的多元影像,全方位地展現出中國形象。

第四,事件背景圍繞“一帶一路”和“新冠疫情”雙線并進。2013年,在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學的演講中,習近平主席首次提出“絲綢之路經濟帶”倡議。2021年4月,哈薩克斯坦首任總統圖書館副館長沙伊梅爾格諾夫在《哈薩克斯坦真理報》發表署名文章《后疫情時代的哈薩克斯坦:新的機遇》。對于中國的報道,哈方已經將“一帶一路”作為中國報道的主要背景板。同時,在《哈薩克斯坦真理報》的“中國”報道之中,無論是探尋新冠疫情的原因,記錄中方抗疫過程,還是中方向哈方捐獻醫療物資,這些主要的新聞事件都緊扣后疫情時代這個宏大背景而展開。

3.低層結構框架分析。低層結構框架主要由話語表達和修辭結構這兩者組成。其中至關重要的便是通過話語表達對新聞報道中所傳遞的情感態度和價值導向進行判定。通過對198篇報道進行報道傾向分析,發現積極報道有18篇,占9.09%,消極報道有9篇,占4.54%,中立報道有171篇,占比86.36%。本文借助微詞云構建分詞語料庫,排除無意義的詞匯,保留198篇新聞報道中出現次數超過5次的關鍵詞匯。其中,“中國”“冠狀病毒”“哈薩克斯坦”“增加”“感染”“肺炎”“疫情”“組織”“抵達”等詞匯使用頻繁,展現了該報的客觀性立場。在后疫情時代,《哈薩克斯坦真理報》不同于西方媒體抹黑和污蔑中國的做法,而是以第三者的視角用事實客觀描繪中國圖景。

三、《哈薩克斯坦真理報》的中國形象呈現

為進一步反映《哈薩克斯坦真理報》有關“中國”報道的相關文本詞匯情況,文章借助ROSTCM6文本挖掘軟件,將198條報道中的新聞標題進行詞頻統計,并列出每項詞頻前十名,將其分為“大國擔當”“合作互助”“多災多難”3個類目。在“大國擔當”類目中,詞頻前十名分別為“中國”“疫苗”“康復”“抗擊”“撤離”“衛生部”“交換”“分享”“解決”“成功”;在“合作互助”類目中,詞頻前十名分別為“中國”“哈薩克斯坦”“邊境”“貨物”“托卡耶夫”“協議”“戰略伙伴”“經濟區”“交流”“伙伴關系”;在“多災多難”類目中,詞頻前十名分別為“中國”“哈薩克斯坦”“疫苗”“新型冠狀肺炎”“人數”“感染”“疫情”“死亡”“暴發”“病毒感染者”。

1.擔當責任的大國形象。作為永久戰略全面合作伙伴,中哈兩國的關系日久彌堅。中國在多次災難面前擔負起大國責任,積極推動國際抗疫合作。在198條新聞標題之中,“疫苗”出現了15次,其余“康復”“抗擊”“撤離”“交換”“分享”等積極詞匯多次出現。同時,《哈薩克斯坦真理報》著重報道中國對哈方新冠疫苗的捐獻及醫務工作者的援助。2020年4月,通過《來自中國的人道主義援助抵達阿拉木圖》《中國將派遣醫生前往哈薩克斯坦抗擊冠狀病毒》等對中國醫生援助的集中式報道,展現中國積極承擔大國責任。2021年4月一篇報道稱哈國購買了100萬劑中國疫苗,中國拒絕“疫苗壟斷”的舉動緩解了哈方疫苗危機,對中國擔當大國責任的行為給予高度認可。

2.合作互助的伙伴形象。自2019年習近平主席與托卡耶夫總統正式共同簽署《聯合聲明》以來,中哈建立起永久全面戰略伙伴關系。在疫情伊始,托卡耶夫總統便在《哈薩克斯坦真理報》發文稱“我們不害怕與中國的‘親密擁抱”,并于2020年6月批準了歐亞經濟區和中國之間關于貨物信息交流的協議。該報在6月連續發布兩條評論文章《哈薩克斯坦和中國是志同道合的合作伙伴》《中國是一個永恒的全天候朋友》表述了中哈之間在經濟合作、醫療援助、社會發展等方面的友好交流成果,高度贊揚了中哈之間的友誼事跡。在后疫情時代,全球經濟均受到一定程度影響,但由于中哈關系穩定,雙邊貿易額不減反增。該報在哈薩克斯坦獨立日前夕發表CNPC駐哈總經理李永紅的專訪并談道:“2020年,雙邊貿易仍增長了5%,超過了150億美元。”2021年中哈貿易額再創新高,2021年中哈貨物進出口總額252.5億美元,同比增長17.6%,表明雙方合作邁上了新臺階。

3.自然災害面前沉著應對的可敬鄰國形象。在后疫情時代,《哈薩克斯坦真理報》不僅關心中國的疫情進展程度,還對中國突發各種災難進行轉載和報道。其中包括《在中國,七名兒童溺水身亡,試圖拯救他們的朋友,但沒有成功》《兩場龍卷風襲擊中國:10人死亡,367人受傷》《中國一座傾斜的300米摩天大樓》等新聞的報道,將新聞落腳點放置于中國政府對于此類災難性突發事件的應急舉動,在話語表達中塑造一個面對苦難而不屈服的可敬的鄰國形象。

四、結語

中哈兩國山水相連,建交30年來,中哈關系經受住了國際風云變幻考驗,不斷邁上新臺階。研究發現,2020—2021年2年間《哈薩克斯坦真理報》報道中的中國多以正面形象出現。其用鄰國伙伴視角解讀當今中國政治穩定、經濟繁榮、社會和諧的圖景。作為哈薩克斯坦主流媒體之一,該報對中國形象的呈現為中哈多元文化的交流互鑒、雙邊貿易的交易往來創造更多有利條件,助力中哈兩國關系進一步發展。

作者單位 賀翔宇 新疆財經大學文化與傳媒學院

許鑫 中國人民大學新聞學院

參考文獻

[1]佘世紅,黃維媛,薩爾托夫·耶地力汗.哈薩克斯坦主流報刊對中國國家形象的建構——基于《真理報》2013—2017年涉華報道的內容分析[J].新聞與傳播評論,2020(01).

[2]Goffman E.Frame analysis:An essay on the organization of experience[J].Contemporary Sociology,1981(06).

[3]臧國仁.新聞媒體與消息來源——媒介框架與真實建構之論述[M].臺北:三民書局,1999.

[4]張玉川,陳力丹.哈薩克斯坦新聞傳播業的曲折發展[J].當代傳播,2021(06).

[5]朱姍姍,焦若薇.文化建構與意義共享:新聞框架視域下《人民日報》北京冬奧會報道研究[J].新疆財經大學學報,2022(02).

【編輯:朱垚穎】