小學語文思辨性閱讀教學的目標解析及實施策略

葉丹 田應仟 陸麗紅

【摘 要】《義務教育語文課程標準(2022年版)》新增了“思維能力”這一核心素養,這標志著學生思維能力的培養在小學語文教學中被提上了一個新的高度,思維能力培養必將成為小學語文教學改革的最新趨向。通過研讀課程標準,查找相關研究成果,從核心素養內涵、課程總目標、課程內容三個方面對小學語文思辨性閱讀教學目標進行解讀,進而從設計閱讀問題養成樂于思考的習慣、通過對比分析掌握科學的閱讀方法、搭設閱讀支架提升思辨性閱讀能力、創設思辨情境培養學生的思辨精神四個方面提出了小學語文思辨性閱讀教學的策略和建議。

【關鍵詞】小學語文 思辨性閱讀 目標解析 實施策略

【中圖分類號】G623.2 ? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)04-62-04

一、問題的提出

2022年4月,教育部發布新版義務教育課程標準,重新整合了核心素養的內涵,提出義務教育階段語文課程培養的核心素養是文化自信、語言運用、思維能力、審美創造的綜合體現。核心素養新增了“思維能力”,在課程內容部分,還專門設計了“思辨性閱讀與表達”任務群,直接對接“思維能力”這一核心素養。

“思辨”一詞最早可追溯到我國古代先秦時期,孔子在《中庸》中提出:博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。所謂“思辨”,就是“慎思、明辨”,即提醒讀書人要保持謹慎理智的頭腦,可見古人對學習與思考的認識具有前瞻性。本文的思辨指的是學生在閱讀過程中體現出來的思維活動和主觀能動性,在語文實踐活動過程中,需要借助已知經驗對文本內容進行思考、辨析、推斷等,助推學生思維能力由感性到理性的提升。

那么小學語文思辨性閱讀教學想要培養學生什么樣的思維能力?小學語文思辨性閱讀教學實施有哪些策略?本文結合課程標準中的相關表述,根據思辨性閱讀教學的已有研究進行相關闡述。

二、小學語文思辨性閱讀教學的目標解析

“思維能力”作為義務教育語文課程的四大核心素養之一,需要在“思辨性閱讀與表達”任務群中落實。從課程標準的安排順序來看,思辨性閱讀從核心素養內涵、課程總目標、課程內容等三塊內容,由上位理念、目標到下位任務、內容,層層遞進,逐漸細化,對思辨性閱讀教學的目標進行解讀分析。

(一)核心素養內涵解析

人的思維發展一般要經歷三個階段:一是以感覺為依據的直覺思維階段,即一種通過個人直觀的認識,以具體實踐行動為依據去解決問題的思維;二是以具體形象為基礎的形象思維階段,是指以現實生活中的具體形象或事物為依據來解決問題的思維;三是以概念為核心的邏輯思維階段,指人在認識事物的過程中,通過概念判定、推理等思維方式理性認識事物的思維。核心素養內涵中將“思維能力”明確定義為:學生在語文學習過程中的聯想想象、分析比較、歸納判斷等認知表現,主要包括直覺思維、形象思維、邏輯思維、辯證思維和創造思維。感性思維是建立在直覺形象基礎上的思維方式,而思辨性思維是建立在抽象邏輯基礎上的思維方式,包括邏輯思維、辯證思維和創造思維。在對核心素養內涵的表達中,思維方式有了明確定位,對感性思維和思辨性思維作了區分,小學語文閱讀教學要以感性思維為基礎,發展學生的思辨性思維。

(二)課程總目標解析

思辨性閱讀教學注重的是思辨,強調培養學生的辯證思維,課程標準的課程總目標第七條則是對接思維能力中的思辨性思維。思辨性思維這個目標,是從發展思辨精神和獲得思辨技能兩方面來闡述的:一是發展思辨精神,樂于探索、勤于思考,養成實事求是、崇尚真知的態度等。隨著現代教育技術的發展,學生接收信息的渠道多元化,導致養成了接受現成知識,對身邊的事物缺乏思考,缺乏辯證看待事物的習慣,因此要培養學生辯證看待問題,學會尋找論證支持自己的觀點,不人云亦云,具備思辨精神。二是獲得思辨技能,初步掌握比較、分析、概括等思維方法,辯證地思考及有理有據、負責任地表達自己的觀點。思辨性閱讀的認知技能必須借助有效的閱讀策略,才能有效運用,而非憑借語感粗略感知,也非盲目用力地含混理解。

(三)課程內容解析

課程標準的課程內容部分以學習任務群的形式呈現,分為基礎型、發展型、拓展型三個層面,共六大學習任務群,在“思辨性閱讀與表達”這一發展型學習任務群中,進一步把思辨性閱讀教學的目標定位為培養學生的理性思維和理性精神。根據小學生思維發展的特點,在三個學段的學習內容上作了具體闡述,具體如下:

第一學段重在保護學生的好奇心,引導學生多觀察相似事物的異同點,安排了“生活真奇妙”“我的小問號”等科普類文章。引導學生發現日常生活事物的奇妙之處,并學會思考這些事物的相同之處與不同之處,嘗試說出自己的想法。第二學段引導學生通過具體例子,知道事實與觀點的不同,安排了“大自然的奧秘”“生活中的智慧”“我的奇思妙想”等說理類文章。引導學生依據事實和細節,嘗試運用列提綱或畫思維導圖等方式,表達自己的觀點。第三學段應引導學生思考論據與觀點之間的聯系,安排了“社會公德大家談”“奇妙的祖國語言”“科學之光”“東方智慧”等評論類文章。閱讀有關中華傳統美德、社會公德等方面的短論簡評,明辨其中的論據與觀點,學習其中的思維方式,學會有理有據地表達自己的想法。

思維能力的培養是一個整體,要根據不同學段學生的思維特點,設置合理的學習任務,不能操之過急。思維能力的培養還要注意各個學段之間的銜接,由淺入深,先從學生習慣的培養開始,有了勤于思考的習慣,加以科學方法的指導,引導學生從多個角度看待事物,理性思維和理性精神將會得到提升。

三、小學語文思辨性閱讀教學的實施策略

(一)設計閱讀問題,養成樂于思考的習慣

好奇心和求知欲是思維的內在驅動力,是學生樂于思考、勤于思考的前提。學生對身邊的自然現象、社會現象及語言現象,要勤于觀察,敢于質疑,善于反思,探究其中的道理和規律,養成勤學好問的習慣。小學階段學生的思維比較活躍,有著成人意想不到的其他思維方式,學習興趣常常集中在自己感興趣的事情上。因此,教師在開展教學活動前,應充分分析班上學生思維發展的特點,設置合理的問題,引導學生進行閱讀和思考,以提高學生的學習興趣。學生理性思維的發展不是一蹴而就的,而是層層遞進的過程,教師要結合學生思維發展的實際情況,依據學生已有知識水平和學習能力,由簡到難、逐層深入地設置問題,激發學生的學習興趣和好勝心,讓學生帶著問題去學習,逐漸學會跳出文本去思考、分析問題,讓學生能夠更加深刻地理解文章,養成樂于思考的習慣。

例如二年級下冊第六課《千人糕》這篇文章,在“我”和爸爸的對話中,陳述了千人糕完整的制作過程。千人糕其實就是我們平時生活中常見的米糕,文中為了強調米糕的來之不易,其生產過程需要經過很多人的辛勤勞動才能完成,所以稱之為“千人糕”。本課的教學目標:借助插圖說出米糕是經過哪些勞動才做成的。在閱讀教學前,可結合學生生活率先提問:同學們吃過哪些糕?結合學生回答,并出示各類糕點圖片,激活學生認知。接著設置問題讓學生思考:什么是千人糕?千人糕是一千個人制作出來的嗎?千人糕是怎樣制作出來的呢?緊扣課文設計閱讀問題,讓學生帶著問題去閱讀,厘清文中結構,再帶領學生精讀,學生逐層細化對米糕制作過程的認識,體會勞動成果來之不易。

(二)通過對比分析,掌握科學的閱讀方法

在教學時,可從學生語文學習的經驗出發,引導學生注重梳理思維方法,包括分析與比較、歸納與推理等方法。運用理性的思維方法學習、總結規律,注重把握事物之間的因果關系,進行合乎邏輯的思考和討論。

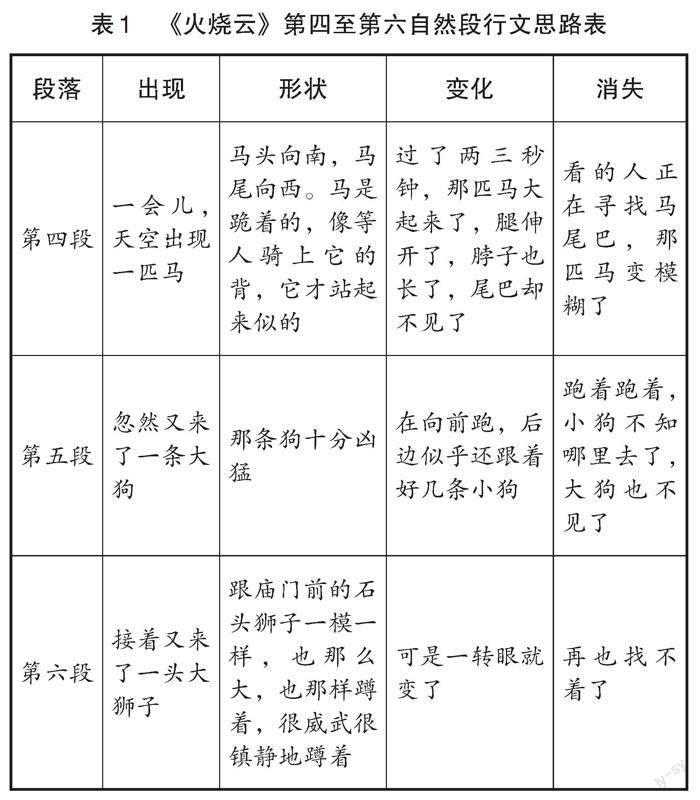

例如三年級下冊《火燒云》這篇文章行文思路非常清晰,第四、第五、第六三個自然段均是描寫火燒云的形狀變化,字里行間皆有規律,都是按照“出現—形狀—變化—消失”這一順序來寫,展現了“跪著的馬、兇猛的狗、威武的獅子”三幅動態畫面。教學時,應加強學生對比分析這三段的寫作思路,可把三段同時出示在多媒體課件上,引導學生發現寫作的相同點,最后按照“出現—形狀—變化—消失”的順序,總結變化規律,并完成表1。

通過對比分析,學生學會了作者的這一行文思路,可引導學生運用此方法仿說還有哪些火燒云的變化,充分調動學生的生活經驗,引導他們有條理、清晰地表述自己的想法,在培養思辨性閱讀能力的同時,也提高了學生的思辨性表達能力。

(三)搭設閱讀支架,提升思辨性閱讀能力

小學生由于自身的生活經驗、知識儲備、技能掌握等方面存在不足,對于文本的理解可能會陷入困境,學習停留在淺層面上,無法進入深度學習。教師在教學前必須弄清楚學生的思維水平、已有知識等情況,分析學生在文本學習中可能存在無法觸及的難點,在學生的思維基礎上搭設能使學生調動積極性的支架,加強學生的獨立思考,讓學生在掌握文本內容的同時,獲得思維提升,學會從其他角度看待同一件事物,激活學生思維,提升思辨性閱讀能力。

例如五年級下冊第六單元的主題是“思維的火花”,其中《田忌賽馬》是小學語文一篇經典的課文,講述了田忌聽取孫臏的意見,最終在和齊威王的賽馬比賽中贏得了勝利,其中孫臏的思維方式有著很強的借鑒意義。如何通過課文了解賽馬的經過,去洞察孫臏敏捷的思維方式呢?教學時可借助課后練習題第2題,推導孫臏的思維過程:

連一連,把齊威王和田忌賽馬的對陣圖標畫出來。

齊威王? ? ? ?田忌

上等馬? ? ? 上等馬

中等馬? ? ? 中等馬

下等馬? ? ? 下等馬

通過對陣圖,學生能清晰地知道孫臏的思維過程,那么孫臏認為田忌調換馬的順序后能取勝的根據是什么呢?學生不難從文中找到“大家的馬腳力相差不多”這句話。為了讓學生理解這句話,教師可引導學生展開討論:這六匹馬同時奔跑結果會怎樣?在小組討論中,學生對文本內容進行分析和總結,結合第一次賽馬結果,學生很快總結出“齊威王的上等馬、中等馬、下等馬皆比田忌的馬快一點點”,如果按照正常一一對等的順序賽馬,田忌必輸無疑,從中可以看出孫臏的冷靜沉著、聰敏機智。通過不斷梳理和討論,學生的閱讀運用能力和邏輯思維能力都將得到提升。

(四)創設思辨情境,培養學生的思辨精神

學習最終要回歸學生生活,并指導學生學以致用。情境的創設要遵循真實性原則,越是能在現實生活中找到的真實情境,學生便越會通過相關聯的情境去探索問題。因此,課程依始便要創設現實生活中的情境,學生對于熟悉的場景往往會有更多參與感,帶學生走進已經創設好的情境,從而過渡到課文學習,激發思考,激活思維,同時教師又能夠依據這節課文的內容,使學生在情境中思考,從不同視角分析問題,以便于更進一步地活躍學生思維。

例如《橋》是六年級上冊第四單元一篇虛構的小說課文,但卻有著真實生活的影子。由于學生的經歷少,他們對文中這類人與事感觸并不深刻,可抓住教材中的“思辨點”——老漢像豹子一樣揪出自己的兒子,最后又用力把兒子推上木橋,這是一個怎樣的老漢?老漢的做法看似很矛盾,實則卻是情理之中,教學時應引導學生聚焦老漢的言行發表自己的看法,最終得出:老漢作為黨支部書記,在危難關頭如此果斷地揪出自己的兒子,讓他站在最后,說明他不徇私情,具有舍小家顧大家的精神;只剩他和兒子時,又用力把兒子推上木橋,完全不顧自己也處于危險中,這一推又讓我們感受到父親對兒子無私的愛。這一“揪”一“推”看似矛盾的舉動,把老漢的黨性與父親的愛在矛盾和沖突中彰顯出來,學生的思維也得到了啟發。生活中有不少像老漢一樣舍己為人的英雄,你知道的有哪些?可據此問題在學習課文后展開討論,使課文內容接近學生生活。

綜上所述,隨著課程標準對語文核心素養的完善,提升學生閱讀的理性思維能力已經成為當下小學語文教學的重點目標之一。教師在課堂上要重視學生思考習慣的培養,同時注意指導學生在閱讀過程中掌握科學方法,推動學生思辨性閱讀能力的提高,最終促進學生理性思維和理性精神的發展。核心素養發展是一個整體,因此思維能力的培養也是一個整體,需要和文化自信、語言運用、審美創造等語文核心素養融會貫通,不能獨立而論之,需要在整體的語文實踐活動中共同提升學生的語文素養。

葉丹 / 黔南民族師范學院教育科學學院,從事小學教育研究;田應仟 / 黔南民族師范學院教育科學學院,副教授,博士,從事民族教育、小學教育、學前教育研究;陸麗紅 / 黔南民族師范學院教育科學學院,從事小學教育研究(都勻 558000);*通信作者,E-mail:499723758@qq.com