“雙減”背景下的初中數學作業個性化分層設計

摘 要:“雙減”政策倡導以學為本,分層設計作業。有效的個性化分層作業,可以使作業數量、作業難度契合不同層級學生的實際情況,使每個層級的學生都獲得適合自己的作業。在完成作業時,每個學生會彰顯個性,實現個性發展。所以,在“雙減”背景下,教師要以學生為本,先將學生分層,再結合數學教學內容和學生分層情況,設計個性化的分層作業。然后,教師依據不同層級學生的作業情況,進行個性化的作業評價,實現個性化分層作業的應有價值,助推數學教學提質減負。鑒于此,文章從學生分層、作業設計和作業評價入手,論述“雙減”背景下的初中數學作業個性化分層設計策略。

關鍵詞:初中數學;個性化分層;“雙減”;設計策略

中圖分類號:G427 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2097-1737(2023)17-0020-03

引 ?言

作業是導向新知、鞏固舊知的教學“工具”。有效的作業可以讓學生在掌握知識的同時,發展思維能力、學習能力、應用能力等,提高核心素養發展水平。但是,在“雙減”政策提出之前,部分初中數學教師忽視學生學情及能力差異,按照統一的標準設計作業。在完成作業時,部分學生“吃不飽”,部分學生“吃不下”。“吃不下”的學生尤其承受著過重的學習負擔,影響了數學學習效果,甚至出現了身心問題。針對此情況,“雙減”政策要求教師依據學生學情差異,設計個性化分層作業,讓每個學生都獲得適合自己的作業,彰顯個性,獲得個性發展。“個性化分層作業”是與“統一作業”相對的作業類型,以學生分層結果為依據,以教學內容為基礎,可以實現因材施教[1]。在進行初中數學教學時,教師可如此設計個性化分層作業。

一、學生分層,做好作業設計準備

學生分層是設計個性化分層作業的前提。學生分層是指依據學生學習差異,將他們劃分為不同層級[2]。在進行數學教學時,教師要關注每個學生的日常表現,以學習興趣、學習態度、學習表現等為依據,了解每個學生的具體情況,繼而將學生劃分為不同的層級。

A層級學生為學優生,數學學習基礎扎實,學習興趣濃厚,學習能力較強,學習習慣良好,能主動參與數學學習活動,如課前自覺預習,制訂上課計劃;課中主動思考、發問,使用不同的方法探究數學知識;課后認真完成作業,甚至自選課外習題。B層級學生為中等生,有學好數學的愿望,具有一定的數學學習興趣,但是數學基礎一般,學習能力不強,缺乏良好的學習習慣,需要在他人的引導下學習數學。如在課前需要教師布置任務,方能進行自主學習;課中需要教師時刻監督、發問,才能進行課堂互動,往往被動接受知識;課后能完成作業,但作業質量有待提升。C層級學生為學困生,數學學習基礎薄弱,缺乏數學學習興趣,學習能力不強,沒有良好的數學學習習慣,逃避數學學習,如很少進行課前預習,課中被動接受知識,課后應付作業。

這樣對學生進行分層,有利于教師因材施教。分層后,在了解自身實際情況的前提下,學生可以彰顯個性,完成作業。

二、作業分層,精心進行作業設計

(一)根據作業量、作業難度,進行個性化分層作業設計

“雙減”政策尤為重視作業量、作業難度,這是因為作業量、作業難度是影響作業時間的關鍵因素。減少作業量,減輕作業難度,作業時間自然會減少。在設計個性化分層作業時,教師要依據學生分層結果,設計難度不同、數量不同的作業。

一般情況下,C層級作業以鞏固基礎知識為主,B層級作業以提高學科能力為主,A層級作業以數學拓展延伸為主。在確定不同難度的作業后,教師應設計相應的作業內容,并鼓勵學生依據自身情況,自選作業。

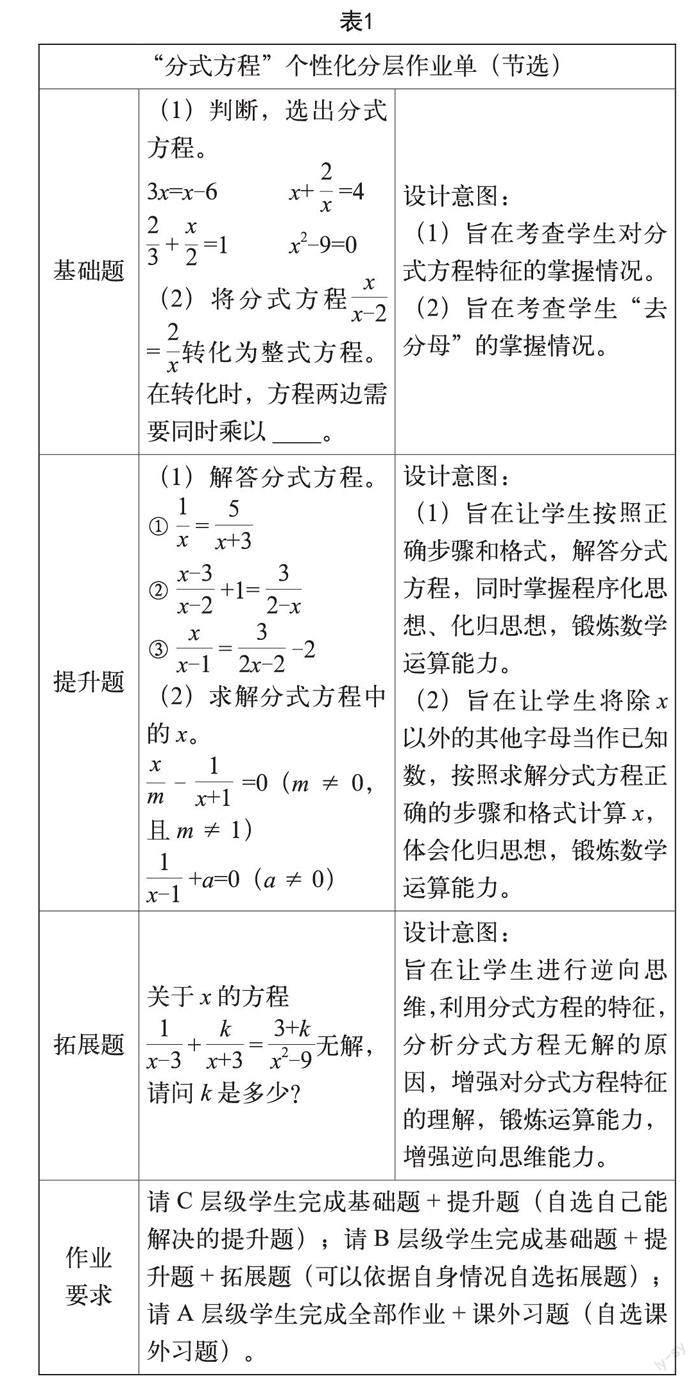

以“分式方程”為例,在課堂上,教師重點講解了分式方程的特征,以及解分式方程的步驟及不同的方法。結合課堂教學內容和學生分層情況,教師設計個性化分層作業,作業內容見表1。

在了解作業要求后,各個層級的學生彰顯個性,在完成相應難度的題目的同時,自選其他題目。這樣不但可以“減少”作業數量,“減輕”作業難度,還可以“跳一跳地摘到桃子”,提高個性發展水平。

(二)豐富作業形式,進行個性化分層作業設計

1.設計前置性作業

前置性作業是助力學生課前自學的“工具”。課前自學是學生做好課堂學習準備的途徑,在教學之前,教師要依據新知內容和學生分層結果,設計形式多樣的前置性作業,助力學生自主學習。

以“畫軸對稱圖形”為例,本節課的教學內容是按要求畫出簡單平面圖形經過一次對稱后的圖形。教師可結合此內容與學生分層結果,設計閱讀類、操作類、練習類作業。

作業一:請閱讀數學教材,試著總結畫軸對稱圖形的方法。

作業二:請根據要求,做一做,想一想。

做一做(一):在一張透明白紙的左側,畫出自己的左腳。對折這張白紙,在右側畫出“右腳”。

想一想(一):(1)左腳和“右腳”的大小_______,形狀_______;(2)折痕是左腳和“右腳”的_______;

(3)任意連接左腳和“右腳”上的對應點,得到一些線段。這些線段被對稱軸_______。

做一做(二):按照如上做法,試著畫出自己喜歡的圖形,看看是否能得出同樣的結論。

想一想(二):一個平面圖形,作關于直線l的對稱圖形。新圖形與原圖形相比,_______、_______完全相同。新圖形上的每一個點都是原圖形上的每一個點關于直線l的_______。連接任何兩個對應點,得到一條線段,線段被直線l_______。

其中,作業一以閱讀為主,學生通過閱讀教材,可初步認知新知。作業二以操作為主,學生在操作的過程中,可以獲得直觀“現象”,發揮形象思維作用,得到結論,認知新知。在完成作業的過程中,學生會彰顯個性,或閱讀,或操作,初步認知新知,同時鍛煉自學能力。

2.設計隨堂性作業

隨堂性作業是學生進行課堂練習的輔助。學生在進行課堂練習時,可以遷移課堂認知。如此,教師和學生可以了解課堂教學情況,發現不足并及時彌補,增強課堂教學效果。所以,教師要在課堂上結合課堂教學內容和學生分層結果,設計形式不同的隨堂性作業。

以“二次函數的圖像和性質”為例,在課堂上,教師組織實踐活動,引導學生繪制不同的二次函數圖像,探究拋物線的開口方向、對稱軸、頂點坐標。在實踐活動結束后,教師設計隨堂性作業,驅動學生應用不同方式探究拋物線的圖像內容:

寫出下列拋物線的開口方向、對稱軸和頂點坐標。

y=3x2+2xy=-2x2+8x-8

作業方式:根據自身學習情況,可以先做出函數圖像,接著分析開口方向、對稱軸和頂點坐標;也可以利用二次函數圖像特點,直接進行分析。

學生自選方式完成作業,鞏固課堂所學。

3.設計拓展性作業

本文的拓展性作業是指課后作業。數學教學倡導從課堂走向生活。實踐性作業是學生從課堂走向生活的途徑。教師可以根據學生分層結果、數學教學內容以及與生活的關聯,設計有實踐性特色的拓展作業,讓學生自選作業內容,應用數學所學,解決實際問題,實現個性發展。

以“相似三角形”為例,通過體驗課堂教學活動,大部分學生了解了相似三角形的性質。相似三角形的性質在生活中有廣泛的應用,如小孔成像裝置、古建筑設計等。基于此,教師設計拓展性作業。

作業一:請留心觀察現實生活,找出相似三角形在生活中的應用實例,制作數學小報。

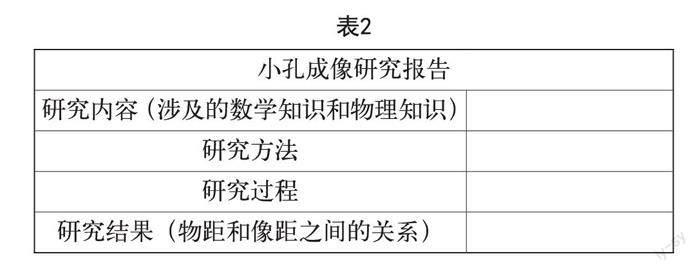

作業二:請和小組成員(異質小組)合作,結合本節課知識和物理中的光學知識,利用生活材料,制作可以調節的小孔成像裝置,完成小孔成像研究報告(見表2)。

作業三:請利用業余時間,通過互聯網了解本地的古建筑,探尋其中存在的三角形;試著使用相似三角形的性質,簡單繪制古建筑圖紙;根據圖紙內容,使用橡皮泥、小木棒等材料,制作古建筑模型。

在呈現作業內容的同時,教師鼓勵學生依據自身情況自選作業。每個學生必須至少完成一項作業。大部分學生對實踐性作業感興趣。所以,他們紛紛投身實踐活動,彰顯個性,遷移認知,使用不同的方式進行操作,得到生活化作品。如此一來,學生在不同程度上加深了對所學內容的理解,發展了數學應用能力、實踐操作能力等。

三、作業評價,增強作業設計效果

個性化分層作業重在讓每個學生獲得發展。對此,教師要依據每個學生的作業情況,使用不同的評價方式,助力學生獲得個性發展。

在評價C層級學生作業時,教師要用賞識的眼光發現他們的進步之處,并在他們的作業本上書寫激勵性的評語。同時,教師要重點圈畫出現問題的作業內容,批注作業問題。之后,教師可采用一對一的方式,

指導C層級學生解決作業問題。在這樣的評價下,C層級學生可以了解自身的作業情況,有利于查漏補缺,樹立數學學習信心。

在評價B層級學生作業時,教師要重點批注他們的問題,同時編寫與之相似的其他題目。在如此評價的作用下,學生可以了解自身的學習問題,及時解決,

靈活遷移數學認知,繼續解決相似問題。

針對A層級學生,教師應鼓勵他們與同層級學生共享作業,互相評價。在評價時,他們會發揮主動性,了解自己和他人的作業情況,發現他人數學學習過程中的優點,互相借鑒,揚長避短,獲得進一步發展。同時,

教師應確定該層級學生的共性問題,進行集體點撥。

結 ?語

綜上所述,有效設計分層個性化作業,可以讓每個層級的學生都獲得適合自己的作業,實現應有的發展。基于此,在實施初中數學教學時,教師可以把握“雙減”機遇,以學生個性差異為依據,對他們進行分層。之后,教師可以根據學生的分層結果,結合具體教學內容,設計不同形式的前置性作業、隨堂性作業、拓展性作業。同時,教師要依據不同層級學生的作業情況,采用不同的評價方式,助力學生了解自身學習情況,查漏補缺,揚長補短。如此,每個層級學生都將獲得個性發展,實現數學學習的提質減負。

[參考文獻]

鄭珊.“雙減”視角下初中數學個性化作業設計對策分析[J].理科愛好者,2022(6):118-120.

趙永明.“雙減”背景下初中數學分層作業設計的有效途徑[J].新課程,2022(34):223-225.

作者簡介:楊建春(1979.2-),男,福建邵武人,

任教于福建省邵武第六中學,中級職稱,本科學歷,邵武市優秀教師。