奧肯定律原著論文研讀及文獻導讀教學改革

李東坡

[摘 要]奧肯定律是宏觀經濟學中測算失業率與產出增長關系的基本準則,人們在對其進行引用時產生了諸多偏差和疑問,需要精讀原著并推進相關課程教學改革。課程組通過深入研讀原著論文,明確了奧肯定律使用的核心變量及計算方法,梳理了其研究思路和分析方法,補充了跳過的計算和推導過程,并將本文獻作為實踐案例,圍繞忠于原文與適度拓展、品讀吸收與合理批評、掌握精要與借鑒應用、中文導讀與外語教學等四個方面的結合,論述了如何推進經濟學經典文獻導讀教學改革。

[關鍵詞]奧肯定律;文獻導讀;失業率;GNP;教學改革

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)07-0056-04

奧肯定律是美國經濟學家阿瑟·奧肯(Arthur M. Okun)于1962年依據對美國宏觀經濟數據實證研究得出的經驗法則,描述了失業率與經濟產出增長之間的反向變動關系[1]。其中,產出變動與失業率變動的比值又稱“產出的失業率彈性系數”,簡稱“奧肯系數”。60年來,奧肯定律對于指導各國精確預測失業率、合理制定宏觀經濟政策發揮了重要的作用。各類宏觀經濟學教材都重視奧肯定律的理論意義和學術價值,將其作為分析失業率和國民經濟產出變動之間關系的基本準則[2-3]。

諸多學者關注奧肯定律的重要價值,開展了大量的理論和實證研究。方福前等超越原著論文,將奧肯定律表達形式歸納為五種版本,并對比了理論假設和實證結果的差異和矛盾[4]。鄒沛江根據奧肯定律測算了二元結構下中國潛在產出增長率和自然失業率的關系,測算出了3.79的奧肯系數,分析了政府各項減少失業的經濟政策對推動GDP(國內生產總值)快速增長的效果[5]。在研究應用方面,包括部分經濟學教材和專著在內,對于奧肯定律的闡釋也產生了諸多偏差和疑問。例如,潛在產出的衡量指標是GNP(國民生產總值)還是GDP,計測方法是什么?自然失業率是4%還是3%,如何計算得出?奧肯系數是2%還是3%,計算過程包括幾個模型?如何解釋降低失業率對產出增長的乘數效應?課程組在深入研讀奧肯定律原著論文的基礎上明確回答了這些問題,梳理了研究思路,補充了跳過的推導過程和參數解釋,總結了原文考察失業和產出關系中的分析方法,并以此為案例,結合教學實踐,提出了推進經濟學經典文獻導讀教學改革與優化課堂效果的對策和建議。

一、奧肯定律原著論文的基礎框架

奧肯定律原著論文(以下簡稱論文)的題目是“Potential GNP: Its Measurement and Significance”(《潛在GNP:衡量及意義》),發表于美國統計學會商務與經濟分會1962年論文集[1]。

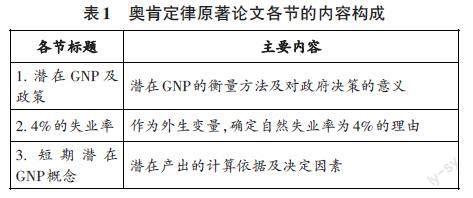

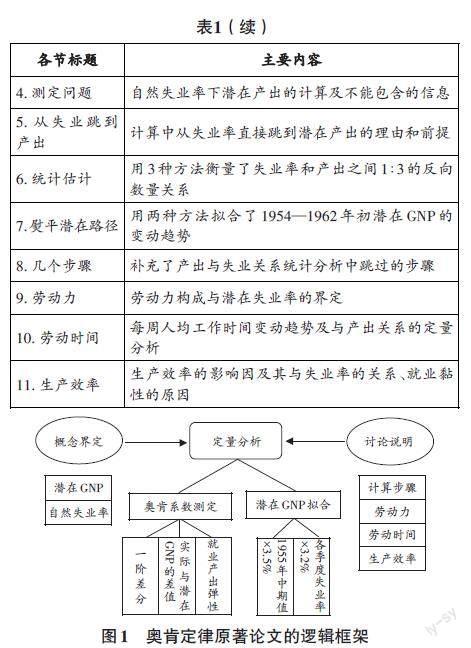

論文共分為11節,各節主要內容如表1所示。從內容構成的邏輯框架來看,論文圍繞實證研究分為事前、事中和事后三個部分,整體按照“理論鋪墊—定量分析—補充說明”的思路展開,如圖1所示。第一部分(包括1~5節)構成全文的理論基礎,圍繞GNP指標系統闡述了潛在產出水平量化的意義和方法,確定了4%的自然失業率。第二部分(包括6~7節)是全文居于核心位置的定量分析,分別構建了一階差分、實際與潛在GNP差值、就業產出彈性三個模型,考察了失業率與總產出的數量關系;運用1955年中期產出數值乘以3.5%增長率、各季度失業率乘以系數3.2兩種方法,對1954—1962年初的潛在GNP增長趨勢進行了擬合。第三部分(包括8~11節)是對定量分析的討論和補充,除了產出與失業關系統計分析中跳過的步驟,從勞動力、平均每人每周勞動時間和生產效率的角度,進一步分析了影響潛在產出估計結果的其他因素,說明為什么失業率降低會引起產出的多倍增長。

二、對原著幾個關鍵問題的研讀

(一)潛在產出的衡量方法及意義

論文使用GNP而非GDP衡量國民經濟產出,明確潛在GNP是充分就業條件下的產出目標,強調追求產出最大化和充分就業的前提是,在沒有通貨膨脹壓力下實現價格穩定和市場自由。論文認為,為評價一個處于擴張中的經濟體的活力,需要研究傳統的周期性指標,例如將其與先前的峰值或谷底水平進行比較。但是,由于每個經濟周期峰值和谷底自身數值的差異,這些比較并不能明確與目標值的差距。同時,估計潛在GNP應該依據現實的經濟數據,而不僅是抽象的變量。數據類型包括技術知識、資本存量、自然資源、勞動力技能和教育。潛在產出可以直接估計,可以利用實際與潛在產出間的差距進行量化。各種方法都具有不確定性,但又是必要和不可替代的。如果實際總需求較低,部分潛在的GNP就不會產生,實際產出和潛在產出之間存在未實現的潛力或差距。當期資源開發利用率較低會抑制對廠房、設備、研究、住房和教育的投資,進而限制未來潛在GNP、利潤和個人收入。

對潛在GNP的精確估計具有多方面的重要意義:第一,為制定穩定經濟的政策提供參考。制定財政政策和貨幣政策之前,必須明確當前經濟的實際GNP與潛在水平的差距。第二,有利于實現充分就業目標。因為旨在影響就業的政策措施首先需要影響總需求和生產。第三,是衡量其政策執行效果的重要指標。對潛在產出的評估可以明確閑置經濟資源需要承擔的巨大社會成本。關注實際產出和潛在產出的差距,有助于提醒決策者提高資源利用效率。

(二)自然失業率的確定

論文將自然失業率的目標值直接設定為4%,指出這是根據當時勞動力市場狀況,結合諸多經濟學家的意見給出的經驗值,忽略了具體的證明和推導過程。論文認為許多經濟學家認同這個目標值,爭論焦點是在此水平下物價和工資的波動狀況。論文還認為即使選擇其他目標值,也只需代入相應數字而無須改變統計方法。利用3種計量模型得出的一致性結論是:產出和失業率之間大致存在3∶1的比率。論文認為該系數的主觀加權平均值為3.2%,得出以下潛在產出的估計值:

P=A[1+0.032(U-4)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1)

其中,P和A分別表示潛在GNP和實際GNP,U表示失業率×100。在其他條件不變的情況下:當失業率為4%時,二者相等;當失業率是5%時,二者缺口為實際GNP的3.2%(即P-A=3.2%A)。之后失業率每增加1%,實際GNP比潛在GNP平均減少3.2%。

(三)產出的失業率彈性系數

實證分析部分首先直接給出計量結果:在其他條件不變的情況下,戰后失業率每超過自然失業率(4%)1%,實際GNP比潛在GNP平均減少3%。在原文基礎上,對測算過程中使用的3種模型補充總結如下。

1.一階差分。為減輕數據間的不規律波動,使波動曲線更平穩,本文用一階差分處理了1947年第2季度到1960年第4季度共55個季度的數據,然后對差分后的數據進行回歸分析。得出失業率(U/100)與GNP變動的關系是:

U/100=0.3-0.30(P-A)/A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)

對式(2)進行變換可得:

(P-A)/A=1-3.3? (U/100)? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)

說明假定上一季度數值不變,失業率每提高1%,實際GNP比潛在NGP平均減少3.3%。

2.差值法。依據假定的增長率和基期水平估計潛在產出,然后構建變量gap,其中gap=(潛在GNP-實際GNP)/實際GNP,得出gap與失業率(U/100)的回歸方程:

U/100=a+b(gap)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)

通過對不同時期數據的多次擬合,斜率b的取值范圍是0.28到0.38。1961年3月,論文作者所在的聯邦經濟委員會經濟顧問理事會報告中有如下結果:

U/100=3.72+0.36gap? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (5)

其中,gap以1955年實際GNP為基期按照3.5%的增速算出潛在GNP,使用1953—1960年各季度實際數據求出。式(5)說明當gap為零時,失業率為3.72%,接近自然失業率4.0%。

對式(5)進行變換可得:

gap=2.8(U/100)-10.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (6)

說明在其他條件不變的情況下,失業率每增加1%,實際GNP比潛在GNP平均減少2.8%。

3.就業產出彈性。假定產出與就業率之間存在穩定的彈性關系a,定義變量實際產出(A)、潛在產出(P)、實際就業率(N=l00-U)、潛在就業率(NF),則:

[NNF=(AP)a]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (7)

從某個水平P0開始,潛在產出有一個恒定的增長率(r),在任意時間點t:

Pt=Poert? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(8)

將式(8)代入式(7)變換得(其中,N→Nt,A→At,P→Pt):

[Nt=Aat?NFPa0?eart]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (9)

取自然對數,構建以Nt的自然對數為因變量、At的自然對數和t為自變量的回歸方程:

[lnNt=lnNFPao+alnAt-(ar)t]? ? ? ? ? ? ? ? (10)

則[ln]At的系數a就是就業率的產出彈性,時間t的系數ar是彈性a和潛在增長率r的乘積,由此可得出r的估計值。對于任意NF,可由截距項算出基期值P0。對不同樣本期數據的擬合結果顯示,彈性系數a在0.33到0.40之間,說明失業率每降低1%,產出增幅略低于3%(即a的倒數,接近潛在水平)。

(四)降低失業率對產出增長乘數效應的解釋

失業率降低一般出現在經濟上升、資源利用率提高的時期,產出增速約3倍于失業率降幅的原因主要來源于以下3個方面。

1.勞動力規模的增加。勞動力參與率統計包括有工作或積極尋求工作的人,但難以反映尋求第二職業或被動就業者情況,他們在經濟形勢好轉時就會出來工作。一個家庭的主要勞動力還會帶領家人去尋找工作,從而增加勞動力數量,帶動GNP增長。而統計勞動參與率是一個復雜的過程,經常滯后和失真于當前的失業率。

2.平均每周工作時間延長。利用美國勞工統計局發布的1947—1959年數據,人均每周勞動工時變動百分比(Y)和私人非農業產出變動百分比(X)的最小二乘回歸估計結果是:

Y=0.843+0.142X (r=0.85)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(11)

其中,系數0.142反映了產出變動1%時人均工作時間變動的百分比,產出每高于潛在水平1%,人均工作時間(包括加班和兼職)平均延長約0.14%。根據前面結論,失業率降低1%帶來GNP增加3.2%,代入上式得人均工時增加近0.5%(3.2%×0.142=0.454%),按照每周工作40小時計算增加約0.2小時。

3.生產效率的提高。由于勞動合同的約定、穩定技術人員隊伍、降低未來招聘成本、道德等因素的影響,勞動力就業具有穩定性。這樣,公司在經濟低迷時期難以大量裁員,只能縮短員工的勞動時間、分散工作以減輕用工負擔,從而出現“在職的就業不足(On?the?job Underemployment)”。這同時也為經濟回暖后提高生產效率儲備了勞動力資源。對1960年數據的實證分析說明,失業率下降1%引起以工時計算的總勞動力投入增加1.8%。要使產量增加3.2%,每小時的生產率必須提高1.4%左右。

三、文獻導讀教學改革的“四個結合”

(一)忠于原文與適度拓展相結合

將經典文獻的整體結構、主要思想和方法傳授給學生,是經濟學經典文獻導讀教學的基本要求。同時,經典文獻多使用外文撰寫且年代久遠,加上很多經濟學大師善于使用跳躍性強、較為隨意的寫作手法,給學生閱讀理解增加了一定的難度。因此,課堂導讀有必要對文獻內容進行適度擴展。第一,介紹作者和文獻寫作背景。以論文為例,阿瑟·奧肯1956年獲哥倫比亞大學經濟學博士學位,1961年任美國總統經濟顧問委員會成員。這樣有助于學生理解文獻研究背景和文中選取該委員會數據的原因。第二,結合其他課程授課內容進行拓展,更能夠激發學生閱讀興趣,并提高學生的學習效果。例如,結合宏觀經濟學課程內容,通過奧肯定律,菲利普斯曲線對通貨膨脹和失業關系的描述轉換為總產出和價格水平間的關系,構成凱恩斯主義總供給曲線的基礎[2-3]。第三,如本文前面部分所示,對論文中跳過的方法和推導過程進行必要補充,幫助學生更好地理解文獻內容。

(二)品讀吸收與合理批評相結合

經典文獻經過長時間的學術沉淀,具有豐富的思想內涵和較高的方法論借鑒價值,因此需要引導學生讀出其中的精髓,體會其在經濟學發展過程中的地位。例如,論文最早定量刻畫了失業率與產出的反向關系,為政府合理制定經濟增長和就業政策提供了理論遵循。同時,對于論文中從整體邏輯到細節存在的缺陷和錯誤也要予以適度批評,幫助學生形成對經濟理論的正確認識。例如,奧肯定律沒有從資本主義制度的本質特征和資本主義生產的目的中解釋失業的根本原因,也不可能提出徹底解決失業問題的對策。論文所描述的經濟增長與失業率之間的具體數量關系只是對特定時期美國經濟現象的總結,并沒有經過嚴格的檢驗[2-3]。論文定量模型存在多個版本,對奧肯系數的估計不一定準確,會因研究對象不同而有所差異[4]。

(三)掌握精要與借鑒應用相結合

閱讀經典文獻要刪繁就簡,面對略顯晦澀的文獻更要理出清晰的脈絡,重點掌握其分析經濟問題的思路、方法和主要論點,排除后來在文獻引用過程中出現的偏差和誤導,為今后的學習和研究提供參考。奧肯定律原著對于潛在產出、自然失業率的論述和分析,為宏觀經濟學特別是凱恩斯主義經濟學研究奠定了重要基礎。測算產出的失業率彈性系數的三個模型至今仍有很大的應用價值,為研究不同時期各個經濟體就業與產出提供了可操作、易比較的分析框架。正如阿瑟·奧肯在文中指出的,文獻從勞動力、勞動時間和生產效率等角度,解釋了失業影響產出的擴大效應,其更大的意義在于啟發后來學者從微觀層面深化相關研究。授課過程中應結合各節闡述的具體問題,找出可以應用于中國經濟研究的參考選題,這樣有利于學生確定課程論文和其他課題的研究方向。

(四)中文導讀與外語教學相結合

使用中文版的外國經濟學經典文獻進行導讀,有助于外語水平稍差的學生深入理解文章內容,降低不同語言表達和行文習慣帶來的從研究思路到技術細節的理解困難。在幫助學生對論文進行導讀的過程中,有必要按照中國學生的理解習慣,整理文中反復論述的潛在GNP的計算方法和過程。也應在對產出的失業率彈性系數進行估計時,補充跳過的推導過程和參數解釋。同時,經典文獻也為提升學生外語閱讀和寫作能力提供了高質量素材,教師需要在教學中加以開發和引導。在對論文進行導讀教學時,筆者總結了其中實用價值較高的英文動詞、形容詞、副詞的表達方式,對比了部分章節標題和難句的翻譯方法,還編寫了相關的配套習題及解析,以期幫助學生鞏固文中出現的語法、詞匯和翻譯技巧,促進經濟學和雙語教學的深入融合。

四、結語

奧肯定律中關于潛在產出、失業率及其關系的理念和方法,對深入推進經濟學教學和科研改革具有重要參考價值,應將其引入文獻導讀教學中。教師通過梳理研究思路和方法、完善計算和推導過程,幫助人們消除對定律使用中出現的偏差和疑問,從而能夠促進對該定律的正確理解和應用,為國內學者深入開展中國就業與經濟增長研究提供參考。本文以課堂導讀奧肯定律為例,從四個結合出發,為推動經濟學經典文獻教學改革提出了建議,目的是幫助學生舉一反三,了解經濟學其他經典理論和方法的形成過程,理清文章邏輯和思路,同時提高學生對包括外語著作在內的經濟學文獻的閱讀能力,為以后開展學術研究、分析和解決經濟學問題奠定基礎。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] OKUN A M. Potential GNP: its measurement and significance[C]//Proceedings of business and economics section of the American Statistical Association.[S.l.]:[s.n.], 1962:1-7.

[2] 高鴻業.西方經濟學宏觀部分[M].7版.北京:中國人民大學出版社,2018:469-471.

[3] 《西方經濟學》編寫組.西方經濟學:下冊[M].2版.北京:高等教育出版社,2019:142-144.

[4] 方福前,孫永君.奧肯定律的五種版本及其不一致性[J].江漢論壇,2010(10):36-39.

[5] 鄒沛江.奧肯定律在中國真的失效了嗎?[J].數量經濟技術經濟研究,2013,30(6):91-105.

[責任編輯:鐘 嵐]