高質量發展背景下常州高職教育賦能區域制造業發展的路徑展望

韓連權 臧志軍 盛楊

摘 要 高職教育在服務制造業轉型升級、促進經濟社會發展中發揮著重要作用。以常州高職教育為研究對象,基于對7所高職院校質量年度報告等文獻資料的分析發現,常州高職教育服務區域制造業發展的能力處于領先地位,主要表現在三個方面:以人才培養為出發點,助推制造業產業工人隊伍建設;以技術支撐為關鍵點,助推制造業結構轉型升級;以創新驅動為發力點,助推制造業科技成果轉化。隨著新一輪科技革命和產業變革的深入推進,當前常州制造業面臨生產方式變革、數字化轉型等挑戰,常州高職教育應改革課程模式,增強專業(群)布局與制造業結構的適應性,強化師資能力培養,深化共建產教融合平臺,以此增強賦能區域制造業高質量發展能力。

關鍵詞 高質量發展;高等職業教育;產教融合;技術技能人才

中圖分類號 G718.5 文獻標識碼 A 文章編號 1008-3219(2023)21-0045-06

一、問題的提出

黨的二十大開啟了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程。在新征程上推進中國式現代化建設,必須做好推動經濟高質量發展這一重要任務。現有研究表明,經濟高質量發展受到產業結構、資源配置、生產組織方式等不同因素的影響,但新經濟增長理論認為內生技術的進步是經濟增長的決定性因素[1],而內生技術的重要組成部分就包括教育。換言之,經濟高質量發展離不開教育的有力支撐。在各級各類教育中,職業教育與經濟社會的關系最為密切,對經濟發展的貢獻程度也最多。而高等職業教育作為職業教育的高級層次,依托教育對人力資本的溢出效應,更是在促進經濟高質量發展過程中發揮了至關重要的作用。

習近平總書記強調制造業是實體經濟的基礎,因此加快我國經濟高質量發展,首先需要推動制造業的高質量發展,進而通過制造業生產效率的提高、生產方式的優化等方式賦能實體經濟發展。作為傳統的工業城市,制造業已成為常州的重要支柱產業。官方數據顯示,裝備制造業占常州工業經濟的比重達52.6%,在國民經濟中占據重要地位。作為全國首批、江蘇省唯一的國家產教融合試點城市,常州依托產業厚實和科教人才集聚的雙重優勢,推動制造業轉型升級發展,取得卓越成效。然而,隨著以物聯網、人工智能等為代表的新一代信息技術涌現,常州制造業遭遇了產品生產方式、銷售方式等多維變革制約。與此同時,受世界經濟持續低迷、國外市場需求萎縮等因素影響,常州制造業產品出口也面臨運營成本增大、貨源備貨延長等多重壓力。因此,對常州制造業而言,亟需在職業教育尤其是高等職業教育提供的人才、技術等支撐下,探尋擺脫發展困境的出路。

常州高職教育與區域制造業互動日益密切,是賦能制造業發展的重要引擎,更是推動常州制造業實現轉型升級的關鍵力量。常州高職教育建設質量卓越,6所公辦高職院校入選省級“雙高計劃”建設單位和培育單位,其中常州信息職業技術學院等3所高職院校入圍國家“雙高計劃”建設單位,為賦能區域制造業發展提供了更多的可能和選擇空間。基于此,本研究就常州高職教育如何在高質量發展背景下賦能區域制造業發展問題進行探討,旨在準確把握新形勢下高職教育賦能制造業發展何以重要、何以實現等具體問題的本質,為常州加快推進制造業由傳統制造向智能制造轉變提供必要的智力支持和政策建議,同時也為其他城市高職教育賦能制造業高質量發展提供積極的借鑒和啟示。

二、相關文獻回顧

近年來,高職教育與制造業發展的關系問題引發學術界廣泛關注,相關研究呈明顯上升趨勢,通過對已有文獻的梳理分析,現有的研究主要聚焦于作用、挑戰與策略三個維度。首先,就高職教育服務制造業發展的作用而言,學者們普遍認為,高職教育通過穩定就業、提高勞動生產率、提升人力資本質量、帶動技術創新[2]等方式支撐制造業的快速發展,在制造業轉型升級和技術創新中發揮重要作用,甚至在一定程度上引領制造業技術的未來發展方向。其次,就高職教育服務制造業發展的挑戰而言,有學者立足強化高職服務制造業發展的視角,從人才供給矛盾、教育經費、體制機制、層次結構[3]等方面闡述具體的瓶頸問題,同時建議從優化專業群、關注就業、創新人才培養道路[4]等方面采取相應措施。另有學者以三螺旋理論作為分析框架,以高職專業為具體研究切入點,通過調研發現上海高職院校專業布局與區域制造業行業需求存在供需錯配的現象[5],因此,提高高職教育專業鏈與制造業產業鏈匹配度顯得尤為迫切。再次,就高職教育服務制造業發展的策略而言,部分學者結合“互聯網+”時代制造業技能人才資格要求和培養定位,嘗試從“雙師型”教師隊伍、專業結構、學徒制試點項目、產教融合實訓平臺[6]、人才培養方式、綜合育人環境[7]、搭建人才成長立交橋[8]等角度提出策略和建議,以此來提升高職人才培養適應性,為振興制造業各環節的價值體系提供人才支撐。

通過上述對高職教育與制造業關系的相關文獻回顧發現,高職教育自誕生之日起就與制造業發展有著密不可分的關系,發揮著重要支撐作用。而在當前高質量發展背景下,制造業發展又面臨新的機遇與挑戰,因此現階段加強高職教育與制造業關系研究顯得尤為重要,對推動我國制造業的產業鏈向高端邁進有著重要影響。本研究的突破口是以常州高職教育作為具體研究對象,深入分析高質量發展背景下區域層面高職教育賦能制造業創新發展如何實現等關鍵問題,旨在充分釋放高職教育賦能制造業高質量發展的正向效應,這對于推動區域制造業高質量發展以及政府制定高職教育相關發展政策具有重要的現實意義。

三、研究資料的來源與分析策略

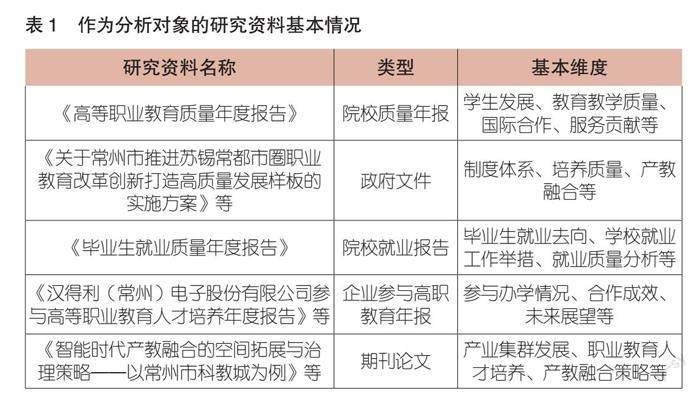

本研究通過政府部門和高職院校的官方網站、公共數據開發平臺、公開發行的報紙、學術期刊等渠道,搜集第一手研究資料。首先,選取常州7所高職院校近5年的年度質量報告作為分析對象,從質量報告中篩選合適的文本內容,作為進一步研究的起點和基礎。其次,結合常州市委市政府等單位出臺的政策文件,例如《關于常州市推進蘇錫常都市圈職業教育改革創新打造高質量發展樣板的實施方案》等,從中篩選出與職業教育發展相關的政策文本。通過對官方文件的整理與分析,了解相關政策文件出臺的背景、不同利益相關主體關系、政策具體內容等,為本研究后期提出具有可操作性的對策建議奠定堅實基礎。再次,根據參與常州高職教育人才培養相關制造企業發布的年度報告,集中分析常州高職教育服務制造企業發展的成效及影響因素等,從而為常州高職教育辦學決策、人才培養、社會服務等提供科學的依據和合適的參照。見表1。

四、常州高職教育賦能區域制造業發展的基本方略

近年來,常州高職教育依托人才、知識、資源、技術等優勢,積極推動自身發展與區域制造業發展同頻共振,形成與制造業產業結構高度吻合的專業群布局,為制造業結構調整優化和發展方式轉變提供了充沛的人才和技能支撐,成為推動常州制造業快速躍升、實現實體經濟高質量發展的“快變量”。

(一)產教互動:發揮制造業人才支撐作用

高職教育作為高素質技術技能人才的重要供給主體,對推進常州制造業產業工人隊伍建設起著舉足輕重的作用。通過對上述文本資料分析也發現,當前常州高職教育對制造業產業發展有著較高貢獻度。第一,常州高職院校每年為制造業輸入數以萬計的畢業生,有力支撐常州制造業的轉型升級和快速發展。例如,《常州工業職業技術學院2023年高等職業教育質量年度報告》顯示,2022屆畢業生留常就業率46.5%,其中大多數畢業生進入常州十大產業鏈中相關制造類企業工作,已成為制造業產業工人隊伍的新興力量,促進產業工人隊伍整體素質的提升。第二,常州高職院校為制造企業開展了多層次多類型的在崗職工技能培訓,提升了制造產業工人職業技能水平與層次。常州高職院校積極履行整合教育資源開展培訓的法定職責,依托專業優勢面向常州制造企業大力開展職前、職后等職業性培訓在內的技能培訓活動,既提升產業工人職業發展能力,又助力區域職業培訓體系的建設。如常州信息職業技術學院依托國家高技能人才培養基地,發揮設備優勢為區域制造業技能人才提供知識習得、技能訓練等培訓,幫助此類群體及時更新知識、技能水平,促進區域制造業技能人才實現建構式成長,也為此類群體后續職業生涯發展奠定堅實的基礎。第三,借助高職百萬擴招政策的實施,常州高職院校為區域制造企業定向培養了數以千計的在崗職工。圍繞常州制造業發展現實需求,常州高職院校挑選機電一體化技術、數控技術等制造類專業面向制造企業開展定向招生培養,結合企業在崗職工與高職院校傳統應屆生源的學情差異,在培養中兼顧企業職工的成長經歷、技能水平及多樣化教育需求,并從課程、經費、師資等多角度構建科學的支持體系框架,提高企業在崗職工培養的目標達成度,助力更多制造產業工人通過提高技術技能水平來實現自身價值。

(二)技術支撐:助推制造業結構轉型升級

現有研究表明,教育通過提高勞動者素質、促進技術進步、升級需求結構,為產業結構升級提供必要條件[9]。通過實地調查發現,相較于其他城市,常州高職教育主要通過兩個方面來助推制造業結構轉型升級。其一,常州高職教育助推區域制造業產業布局調整。在傳統制造時代,制造業在常州布局較為分散,導致出現制造產業集聚程度過低、產業資源共享度不高等突出問題,一定程度上制約著區域制造業的主動發展,因此對常州制造業產業布局進行調整顯得至關重要。隨著以高等職業教育為特色的常州科教城正式啟用,吸引了常州制造業產業布局的主動調整,推動區域制造業向科教城附近集聚,并在其周圍形成了以先進制造業為主體的現代化工業科技新城,進而帶動了區域制造業整體發展水平的提升。其二,常州高職教育助推區域制造業發展方式升級。制造業發展方式是衡量制造產業水平的重要體現,決定著制造產業的未來走向。長期以來,我國制造業走要素驅動式增長路線,雖在短時間內帶動制造業產值的快速躍升,但隨著人力資源成本、生產要素成本的增加,這樣的發展方式容易導致出現制造業創新能力不足、技術迭代緩慢等突出問題,因此推進制造業發展方式變革勢在必行。世界制造強國的經驗表明,制造業發展方式由要素驅動式增長轉向創新驅動型增長,必然需要職業教育的深度參與。近年來,常州以政策形式鼓勵高職院校教師參與區域產業的技術研發、技術改造等,在推動制造業發展方式升級的同時增強高職教育社會服務能力。在政策的推動下,常州高職教育成為推動區域制造業發展方式變革的主力軍,并在短時間內取得了較為顯著的成果。譬如,常州工業職業技術學院組織教師團隊積極參與當地制造企業技術難題攻關,兩項科技成果獲得了2019年度江蘇省科學技術獎[10]。

(三)協同演進:推動制造業科技成果轉化

科技成果轉化是制造業、高新技術企業等創新主體對已取得自主知識產權的重大科技成果實施轉化和產業化的過程,旨在進一步增強制造企業等創新主體的核心競爭力,形成對區域經濟社會創新發展的有力支撐。毋庸置疑的是,常州高職院校對區域制造企業的科技成果轉化起到了積極的助力作用。一方面,高職院校以高端數控機床、現代交通裝備、新一代信息技術等制造類專業群布局為紐帶,集聚政、行、企、校多方力量,融合人才、技術等資源要素與常州地區制造企業合作建設研發機構、產學研合作平臺等,織密科技成果轉化的供需紐帶,打通科技成果轉化的關鍵轉化環節,促進科技成果由學校理論孕育走向企業真實實踐。例如,常州機電職業技術學院面向常州優先發展的十大先進制造業產業集群,聯合地方企業實施重大項目180余項,累計授權專利2500件,轉移轉化科技成果800余項[11]。另一方面,高職院校充分發揮人才、科技及技術優勢,打造技術轉移公司、技術教育超市、共享工廠等高端科技成果轉化平臺,將教師的科研成果通過科技成果轉化平臺實現由制造企業負責轉化、產業化和銷售管理等,彌補了制造企業的技術創新能力不足,形成優勢互補、互惠互利的校企產學研合作共同體。如常州工程職業技術學院技術轉移中心在鄉鎮設立分中心,為當地制造企業提供技術創新等系列服務。此外,常州高職以技術開發、技術轉讓、技術咨詢等服務為突破口,鼓勵教師成立專業互補、結構合理的混編式科研團隊,與區域制造業龍頭企業共同進行項目研發、技術革新、實用新型技術推廣與科技成果轉化[12],構建起長鏈條的科技成果轉化體系,加速各類科技成果的流通配置和轉化應用,從而促進常州制造產業集群的高質量發展。

五、高質量發展背景下常州高職教育賦能區域制造業發展的路徑展望

習近平總書記在黨的二十大報告中強調:“堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上”“推動制造業高端化、智能化、綠色化發展”[13]。身處兩個百年未有之大變局中,制造業作為常州現代產業體系的頂梁柱正遭遇成本上升、產業結構亟需優化、資源環境約束加劇等多重挑戰,因此,推動常州制造業實現高質量發展顯得極為迫切。結合常州高職教育與區域制造業互動的實踐分析,本研究以專業(群)、師資、課程、平臺等關鍵要素為切入點,進一步探討高質量發展背景下常州高職教育賦能區域制造業發展的具體路徑問題。

(一)專業(群)賦能:堅持雙向循環,滿足制造產業結構升級要求

黨的十九大、二十大都提出加快建設制造強國的目標要求,這既是服務中華民族偉大復興戰略全局的現實需要,也是推進中國式現代化進程的客觀要求。制造強國離不開先進制造業的有力支撐,而專業(群)作為高職教育對接制造業的重要載體,在提升制造業發展能級方面發揮著不可替代的作用。然而,當前常州高職專業(群)布局與制造業發展需求仍然存在不匹配、不協同等問題,造成人才培養質量不能滿足以創新驅動發展為主要方式的制造業轉型升級要求。因此,常州高職教育需要進一步增強專業設置與地方制造業結構的適應性,推動制造類專業(群)與制造業發展要求實現動態匹配。首先,持續做好制造類新增專業申報和老舊專業改造,提高專業與制造產業的切合度。常州“十四五”規劃提出培育壯大高端裝備、軌道交通、汽車及核心零部件等先進制造業,因此高職院校要圍繞產業發展合理規劃設置專業,建設與之配套的專業,增強技術技能人才的有效供給。其次,及時修訂現有高職制造類專業的專業標準,從工作職責、技術要求、職業道德等方面合理優化現有制造類專業人才培養目標,借鑒制造業發達國家在智能制造人才教育培訓方面經驗,逐步提高高職技能人才培養的國際化水平。再次,結合區域制造業布局調整和快速發展,適時組建跨學科、跨專業大類的鏈式制造類專業集群,提升專業集群與制造產業鏈的協同度,進一步推動產教深度融合,實現與制造產業鏈的局部甚至全環節進行緊密對接[14],增強自身服務制造全產業鏈的能力和水平,不斷塑造制造業高質量發展的新動能新優勢。

(二)師資賦能:強化能力培養,拓寬服務制造業發展領域

教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐[15],在這其中,教育是基礎的基礎,而教師作為教育的第一資源,其自身發展直接關系到教育的高質量發展。一直以來,由于高職院校教師企業實踐政策在執行過程中遭遇企業身份融入困難、校企角色沖突明顯和企業實踐質量不高等困境問題[16],一定程度上阻滯政策的順利實施,導致高職教師與制造業等產業沒有形成良好的互動關系,因此,高職教師推動高職教育適應制造業發展的能力有待加強。近年來,以技能工匠、技術能手、博士等為代表的高層次人才不斷加入高職教育教師隊伍,常州高職院校師資隊伍結構得到一定改善,賦能產業發展能力得到顯著加強。第一,鼓勵教師發揮研究專長和技能特長,為制造企業技術人員和產業工人提供職業技能培訓、知識講座等技術服務,縮短技術人員自身技術技能與產業發展之間的差距,延長技術技能人員的職業生命長度[17],強化產業工人技能積累實現技能提升。第二,發揮企業教師工作站的橋梁作用,鼓勵高職教師以團隊方式參與制造企業的生產實踐、科技研發、生產技術改造、工藝流程革新以及經營管理等工作,形成良好的合作共同體,同時通過合作提升教師的專業實踐能力,回校后反哺教育教學,促進教師教學水平的提升。第三,依托江蘇省科技副總、高層次人才雙崗互聘計劃、企業掛職等項目,引導博士、教授等高層次教師人才主動對接地方制造業需求,圍繞常州制造業提檔升級面臨的種種挑戰,聯合攻關一批制約制造業高質量發展的重點核心技術難題,實現前沿技術與制造產業的有機融合,推動常州制造業向智能化、高級化方向發展。

(三)課程賦能:凸顯知識應用,契合制造產業崗位能力需求

課程作為人才培養的基本細胞,其建設質量直接影響人才培養質量。但結合常州高職院校課程建設情況分析發現,當前仍然存在著課程內容滯后產業發展、課程結構不夠優化、課程體系特色不鮮明、課程呈現方式單一等難點問題。隨著制造業數字化轉型、智能化推進的不斷深入,亟需以高職教育課程改革來推動高職院校人才培養模式的變革,從而突破高職院校人才培養規格與制造業崗位能力需求不匹配的困境。一是優化高職課程內容。以貼近制造業主要工作崗位對從業人員的知識、技能、素質要求為立足點,一方面及時加入以智能制造為代表的新工藝、新知識,確保課程內容做到與時俱進。另一方面,強化跨學科內容融合,結合“1+X”證書試點將X證書中的知識點與技能點融入到課程內容之中,確保學生能符合高端制造業和制造業高端崗位的職業能力要求。二是重構課程體系架構。突破公共基礎課、專業基礎課、專業核心課等傳統課程體系分類的藩籬,根據制造業生產工藝流程和制造企業真實崗位能力需求,以“通識通修課程+專業專項課程”雙元并重為主線,構建以能力為導向、基于現代學徒制培養模式的模塊化課程體系,全面提升課程教學與制造業發展的契合度。三是創新課程教學組織形式。受互聯網+教育等外部因素影響,高職教育課程教學組織形式也面臨新的挑戰和機遇。為此,常州高職院校要依托新一代信息技術建立線上線下相結合的立體、混合式課堂教學組織形式[18],豐富學生的知識架構,進而增強高職教育適應制造業轉型升級能力。

(四)平臺賦能:完善資源配置,提升服務制造業發展能級

推進產教融合、科教融匯是黨的二十大作出的新的制度安排,是新時代職業教育增強適應性、服務制造產業高質量發展的必由之路,也是經濟發展方式轉變和區域產業深度轉型對職業教育的必然要求。但當前常州高職教育與地方制造業之間的產教融合還面臨著利益分配機制缺乏、實質性合作項目偏少、標志性合作成果不多等諸多困境,直接影響雙方產教融合的深度和廣度。如前文所述,常州推動制造業走向價值鏈中高端將為職業院校開展產教融合提供更多的機遇和更大的合作空間。其一,常州高職院校可以通過混合所有制、股份制等方式吸引區域制造產業龍頭企業合作建立專業化技術轉移機構、產業學院、科技企業孵化器和眾創空間等各類共建技術技能創新平臺,以推進科教融匯為新方向,深化多校多企之間的集群式合作,主動服務地方制造業企業的技術升級和產品研發,穩步提升服務地方制造產業創新發展能力。其二,高職院校建立以制造專業(群)為依托的產教聯盟,打造高職教育與常州制造業深度對接的開放式平臺。基于雙方互信的基礎,產教聯盟可以發揮高職教育的人才、新知識等優勢,為制造企業提供技術難題攻克、智力支撐等技術服務,促進企業開發高技術含量、高附加值的新產品,建立技術創新機制,達到增強核心競爭力的目的[19]。其三,高職院校可以建立面向制造業從業人員的終身教育基地平臺,圍繞制造產業鏈提供適合的學歷教育,開發適應制造企業崗位需求和員工發展需要的崗位技能、精益管理、創新創業、職業心理等培訓,穩步提升職工崗位勝任能力和職業素養,促進制造企業職工實現賦能成長,進一步增強高職教育賦能區域制造企業發展的效能。其四,高職院校積極參與常州的市域產教聯合體和行業產教融合共同體建設,通過建強專業鏈、增強供應鏈、延展技術鏈、提升價值鏈等路徑,更好發揮高職院校在項目建設中的鏈群功能[20],進而助力形成“以教促產、以產助教”的產教深度融合新生態。

參 考 文 獻

[1]潘海生,翁幸.我國高等職業教育與經濟社會發展的耦合關系研究——2006-2018年31個省份面板數據[J].高校教育管理,2021(2):12-23.

[2]蘇麗鋒.職業教育發展對產業結構升級的支撐作用分析[J].高等工程教育研究,2017(3):192-196.

[3]高羽.新產業體系構建背景下職業教育存在的問題與對策[J].職業技術教育,2018(24):45-50.

[4][14]劉曉,錢鑒楠.職業教育專業建設與產業發展:匹配邏輯與理論框架[J].高等工程教育研究,2020(2):142-147.

[5]孟仁振,張耀軍,霍利婷.三螺旋理論視域下高職專業設置與區域制造業發展適應性研究——以上海市為例[J].中國職業技術教育,2022(7):47-52+75.

[6]段向軍,舒平生.“中國制造2025”背景下高職人才培養研究[J].繼續教育研究,2017(6):62-65.

[7]張培.“互聯網+”高職教育人才培養價值取向及路徑研究——基于“中國制造2025”的邏輯[J].成人教育,2017(10):53-57.

[8]張祺午.服務“中國制造2025”培養高素質技術技能型人才[J].中國高等教育,2018(Z2):63-65.

[9]吳嘉琦,閔維方.教育對產業結構升級的作用機制[J].教育研究,2022(1):23-34.

[10]李穎,楊曌.常州工業學院兩項目上榜“省科學技術獎”[N].常州晚報,2020-06-19(14).

[11]楊侖,過國忠,陳曦.“三鏈銜接”,職業學院捅破成果轉化“窗戶紙”[N].科技日報,2020-12-28(7).

[12]谷麗潔.高職院校科技成果在生產性服務業應用的路徑研究[J].職教論壇,2017(7):64-68.

[13][15]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26(3).

[16]郝天聰.高職院校教師企業實踐政策落實困境的質化研究[J].教師教育研究,2021(1):93-98.

[17]劉曉,劉婉昆.構建新時代技能扶貧體系:內在邏輯、現實困境與路徑選擇[J].職教論壇,2020(12):15-21.

[18]馬欣悅,石偉平.高職擴招背景下職業教育人才培養課程體系的審視與變革[J].現代教育管理,2021(4):121-128.

[19]朱澍清,劉小華.論產教聯盟的本質屬性、組織功能及其實現機制[J].大學教育科學,2013(2):37-41.

[20]許本洲,溫貽芳,張慧波,等.產教融合聯合體與共同體建設:路徑選擇與院校作為[J].中國職業技術教育,2023(8):5-11.

Prospects for the Development Paths of Higher Vocational Education Enabling Regional Manufacturing Industry in Changzhou Under the Background of High-quality Development

Han Lianquan, Zang Zhijun, Sheng Yang

Abstract ?Higher Vocational Education (HVE) plays an important role in serving the transformation and upgrading of manufacturing industry and promoting social and economic development. Using Changzhou HVE as the research object and based on the desk review of the annual quality reports of the seven higher vocational education in Changzhou, it is found that the capability for Changzhou HVE enabling the development of regional manufacturing industry is in the leading position, majorly in the following three aspects: promoting the team construction of industrial workers in the manufacturing industry based on talent cultivation; promoting the structural transformation and upgrading of manufacturing industry based on technical support and promoting the commercialization of scientific research findings driven by innovation. With the deepening of the new round of scientific and technological revolution and industrial transformation, Changzhous manufacturing industry is currently facing challenges such as production mode transformation and digital transformation. Therefore, it is recommended that curriculum model of Changzhou HVE shall be renewed, the adaptability between specialty group distribution and the structure of manufacturing industry shall be strengthened, teachers training ability shall be intensified and integration platform of production and education shall be co-built in order to stimulate the capability of energizing the high-quality development of regional manufacturing industry.

Key words ?high-quality development; higher vocational education; industry-education integration; technical and skilled talents

Author ?Han Lianquan, associate researcher of Publicity Department of Changzhou Vocational Institute of Engineering, PhD candidate of ?Hangzhou Normal University (Changzhou 213164); Zang Zhijun, professor of Jiangsu University of Technology; Sheng Yang, Changzhou Vocational Institute of Engineering