培智信息技術教材解析與教學設計

張雙勤

【摘 要】 教材是教育教學的基本依據,是幫助教師將課程的要求落實到教學中的橋梁。教師在認真分析教材,確定了教學目標、教學要點以及教學過程的初步設計思路后,應根據學生的最近發展區進一步調整教學內容,確定個別化教學目標,設計適合本班學生學情的教學主題和活動。

【關鍵詞】 培智信息技術;教材;教學設計

【中圖分類號】 G764

《培智學校義務教育信息技術課程標準(2016年版)》(以下簡稱課標)指出,“培智學校義務教育信息技術課程是一門以培養學生信息技術能力為目標的選擇性課程。課程著重幫助學生運用信息技術提高學習能力,改善生活質量,更好地適應社會發展。”[1]賀卡制作是學生學完文字處理這個單元后的一種綜合運用,目的是運用信息技術呈現生活中的美。

根據課標的精神,《培智學校義務教育實驗教科書·信息技術(第五冊)》(以下簡稱教材)第二單元“我讓文檔變美觀”屬于拓展內容,建立在演示文稿制作的基礎上,旨在提升學生的文字處理能力。對于拓展內容,教師可以根據學生實際情況,采用一種介紹和擴展興趣的形式開展教學。這個單元共7課,《我會制作賀卡》是本單元的最后一課。該課包括兩部分內容,一是制作賀卡,二是打印、復印和掃描賀卡。打印機和復印機是常用的計算機外接設備,考慮讓學生更好地適應信息社會,教材設立了“制作、打印、復印和掃描賀卡”的課程內容,教學生制作賀卡并初步學會打印、復印和掃描的知識和技能。

第五冊的內容以技能操作為主,以知識內容為輔,注意鍛煉學生的動手能力,讓學生通過實際操作掌握相關技能和方法。智障學生在認知、思維、動手能力等方面個體差異明顯。教師在準備《我會制作賀卡》這一課時要先“備”學生,了解學生的學習起點,即學生有哪些前備知識、動手能力如何,找到學生最近發展區;再“備”教材,包括準確解讀教材,聯系學生生活經驗,對教學資源進行加工提煉,找到教材處理的最佳方法等。在此基礎上制訂本課的教學目標,包括課時學習目標、分層目標和個別化教學目標,從而設計科學合理、貼近學生實情的教學活動,使不同層次的學生都能得到充分的發展。

一、解析教材

教材是體現教學內容和教學要求的知識載體,教材內容以課標為依據,體現了課標的要求。科學合理解析教材是備好課的前提。

《我會制作賀卡》一課的教材內容包括情境引入、做一做、鞏固與拓展、技術支持、評價與反饋5大模塊。本課旨在讓學生通過綜合運用前面所學的文字處理知識來制作賀卡,并對賀卡進行打印、復印和掃描,提升學生綜合運用能力和審美情操。因此,本課的教學目標是幫助學生進一步掌握插入圖片和藝術字的方法,初步學會打印、復印和掃描,訓練學生表達和綜合處理信息的能力及審美能力。

教材首先創設了小主人公蘭蘭送賀卡給媽媽的生活情境,由此展開《我會制作賀卡》這一課的主要教學步驟:插圖、插入藝術字、輸入祝福語、預覽賀卡、打印賀卡、復印賀卡和掃描賀卡。這為教師設計教學過程提供了參考。“情境引入”模塊強調學生學習這些操作技能,最終是要運用在他們的生活中。課前的“想一想”環節中“如果要給你的好朋友做一張新年賀卡,你想寫上什么祝福語?”鼓勵學生大膽發言,說出自己的新年祝福,這不僅為賀卡制作積累了文字素材,還訓練了學生的語言表達能力。“做一做”模塊是基礎知識和技能學習,本課有5個“做一做”小活動,對應著5個知識點。教材通過12張圖片,配合文字和小提示,呈現了賀卡制作、打印賀卡等知識點的主要步驟和教學要點,同時也為教學過程提供了參考。在“鞏固與拓展”模塊,教材通過要求學生制作一張新年賀卡,打印出來送給好朋友,進一步鞏固學生選圖、插圖、制作藝術字、文字表達、輸入文字和打印等操作技能。“技術支持”模塊包括兩個方面:一是教師向學生展示賀卡樣本,并提供所需的圖片;二是教師提前連接并設置好打印機、復印機等設備。課堂上教師要把“技術支持”真正落到實處,為學生掃除操作過程中的障礙。“評價與反饋”模塊放在每個單元的最后,包括對每一課關鍵操作技能的評價,有學生自評和教師評價兩種方式。建議教師制作一張詳細的評價表,考查結果包括獨立完成、語言提示完成、手勢提示完成、輔助完成和未完成5項。通過這樣的評價,教師就能清晰地了解學生的學習狀況,為制訂后面的學習目標提供參考依據,以便更有針對性地開展教學。

二、教學設計

教師在認真分析教材,確定了教學目標、教學要點以及教學過程的初步設計思路后,再根據學生的最近發展區進一步調整教學內容,確定個別化教學目標,設計適合本班學生學情的教學主題和活動。

(一)開展動態評估與測試

教師通過前面文檔的教學,可動態評估學生在制作賀卡方面的能力。例如,有的學生在插入圖片時需語言提示,有的學生在文字錄入時需語音輸入和手寫輸入兩者相結合等。通過對學生學情的了解,教師就能確定適合每個學生的個別化學習目標和學習任務。此外,打印機和復印機對于學生來說是一個全新的外接設備,為了更好地制訂分層教學目標,教師有必要對他們進行課前測試。例如,在打印賀卡部分,教師應該從學生是否認識打印機開始測試——如果學生認識打印機,教師可以詢問學生是否了解打印機的名稱,以及開始、退出、加號、減號等文字信息。通過課前測試找到學生的最近發展區,為每個學生“量體裁衣”,制訂具體、可操作、可達到的教學目標和教學內容。

(二)細化、取舍教學內容

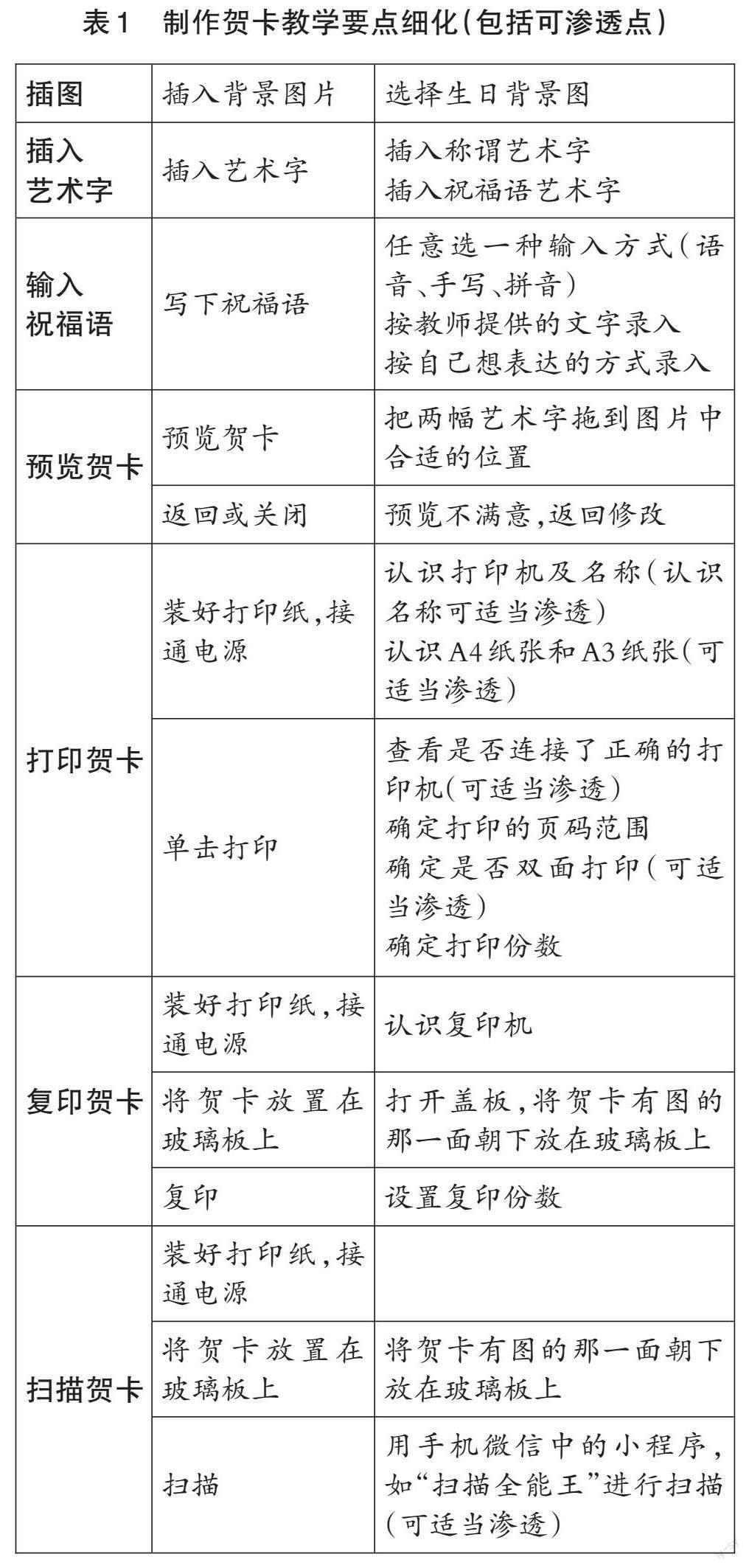

教材中的“做一做”環節,展示了主要教學步驟和教學要點,教師可根據學生實際適當對教材進行二次開發,進一步細化教學內容,包括根據學生的能力適當滲透一些教材中沒有而生活中又比較實用的內容(表1)。細化教學內容時先要確保教材知識點不遺漏,再根據學生實際情況和教師的教學經驗,對各部分知識點一一細化,增添相應的內容,并區分哪些內容是學生必須掌握的,哪些內容是拓展部分。通過對教材內容的梳理和補充,教學目標和教學內容會更加貼合學生實際,讓每個學生都能有所收獲、有所提高。與此同時,教師應結合學生認知水平對細化的教學內容進行取舍。雖然本課中賀卡只有一頁,無需確定打印的范圍,但考慮到現實生活中有打印多頁的情況,有必要教學生選擇“頁碼范圍”,是否勾選“雙面打印”,包括打印份數。有的學生不識字,更不認識字母,那么“認識打印機名稱,查看是否正確連接打印機”的教學內容就可以取消。生活中A3紙張也很少用,對于能力較弱的學生,有關A3紙張的打印、復印內容也可以忽略。

(三)設計有效教學活動

在認識打印機和復印機環節,教師可在投影儀上展示已完成的賀卡預覽效果,同時手上舉著打印好的賀卡,請學生說說它們是不是同一張賀卡,是怎么變到紙上來的。接著引導學生認識打印復印一體機,要求能力較好的學生認讀一體機上的字,并找一找電源按鈕。教師將一體機拍照投屏,著重介紹“電源、復印、掃描、開始、停止”幾個漢字,引導學生觀察漢字下方的圖標。要求能力較強的學生認識漢字,能力一般的學生結合漢字記住圖標,能力較弱的學生只記住圖標。然后,要求學生認真觀察打印機和打印復印一體機,找出這兩臺機器的不同點,鼓勵能力較強的學生觀察后進行表達。播放課件圖片,引導能力較弱的學生區分兩臺機器。在活動中,應以技能操作為主,注重鍛煉學生的動手能力,讓學生通過實際操作掌握相關技能和方法。此外,教師還可以將學生帶出機房,去學校文印室和就近的辦公室,查看不同型號的打印機和復印機,讓學生在實際生活中真正掌握打印機和復印機的相關知識點。

三、結束語

信息技術課程是一門立足于學生當前及未來生活需求的選擇性課程,6冊教材并非像“三生”課程那樣按年級來劃分,然而,信息技術課程無論是在整體規劃還是在每一冊的設計上,仍然有邏輯和內容梯度。教師在進行教學設計時,要結合課標,對教材進行充分閱讀和理解,根據課前測評和課后評價反饋表認真分析學情,再在教材內容的基礎上,結合學生能力和生活實際,進一步細化和調整教學內容,制訂單元目標、課時總目標、分層目標、個別化目標,構建有邏輯和梯度、科學的教學內容,設計貼近生活的教學主題和教學活動[2],最大限度地滿足不同層次學生的學習需求,幫助他們運用好信息技術。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.培智學校義務教育信息技術課程標準(2016年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:17,1.

[2]郭芳,傅朝暉,仇森.培智學校信息技術教材的研究與編寫思路[J].現代特殊教育,2023(6).

(作者系湖南省瀏陽市特殊教育學校教師,人教版培智信息技術教材編寫組核心成員)