中國區域高校創新驅動力對經濟高質量發展的影響

黃艷 岳一銘 周洪宇

摘 要:高校創新驅動力是高校開展科研投入、知識創新、成果轉化和創新協作等一系列科技創新活動以及與高校科研體制、政府創新政策在相互作用過程中形成的促進經濟高質量發展的系統動力。提升區域高校創新驅動力對實現區域經濟高質量發展具有重要意義,也有助于推進區域創新協調發展。為了客觀全面地呈現出中國區域高校創新驅動力,充分發揮高校創新驅動經濟發展的影響效應,采用2012—2021年中國內地31個省市自治區高校創新數據,編制區域高校創新驅動力指數,并通過雙向固定效應模型考察其對區域經濟高質量發展的影響。研究發現:區域高校創新驅動力水平與區域經濟發展水平密切相關,中西部地區的高校創新驅動力指數顯著低于東部地區;區域高校創新驅動力對區域經濟高質量發展具有顯著正向影響,且高校科技創新的經濟高質量發展效應更顯著;區域高校科技創新與制度創新對區域經濟高質量發展具有顯著的協同驅動作用,但制度創新的驅動作用較弱。

關鍵詞:高校創新驅動力;區域經濟;高質量發展;科技創新;制度創新

DOI:10.6049/kjjbydc.2022040079

中圖分類號:G644

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2023)10-0079-11

0 引言

2020年9月,習近平總書記在科學家座談會上發表了堅持“四個面向”,增強創新第一動力的重要講話,強調科技創新工作要面向經濟主戰場,發揮高校在科研中的重要作用,形成戰略力量推動經濟高質量發展。高校作為國家和區域創新系統的關鍵組成部分,是基礎研究和高技術領域原始創新的主力軍,在驅動國家和區域科技創新以及經濟高質量發展中發揮重要作用。因此,開展區域高校創新驅動力及其與區域經濟發展關系的研究,不僅有助于為高校未來創新模式或行為選擇提供經驗證據,而且對地區轉變經濟發展方式、實現高質量發展具有重要的政策意義。

“十三五”以來,高校作為科技第一生產力、人才第一資源和創新第一動力的結合點,服務經濟社會發展和落實國家重大戰略的能力顯著提升,不僅涌現出一大批高水平研究成果,而且向現實生產力的轉化也不斷提速。然而,由世界知識產權組織發布的《2021年全球創新指數報告》顯示,2021年中國創新指數位居全球第12位,其中科技創新指數位列全球第4位,制度創新指數僅排在全球第61位。由此可見,我國制度創新建設較為滯后,與科技創新的迅猛發展形成鮮明對比,致使我國創新活力總體不足、創新成效不顯著。2016年出臺的《國家創新驅動發展戰略綱要》,強調創新驅動要堅持科技創新與體制機制創新的“雙輪驅動”機制[1],并深刻認識到制度創新建設的不足。縱覽當前有關高校創新驅動經濟發展的定量研究,鮮有文獻將高校制度創新納入分析框架,因此無法為加強高校制度創新建設、全面提升高校創新驅動力和充分發揮其經濟高質量發展效應提供有力的制度保障。

綜上,本文認為研究的關鍵問題是如何準確界定高校創新驅動力并對其展開科學測度。當前,區域高校創新驅動力的分布格局呈現出怎樣的特征?創新一直以來被視為實現經濟高質量發展的核心要素,那么究竟該如何充分發揮區域高校創新驅動力的經濟高質量發展效應呢?對上述問題的解答有益于全面客觀地評價區域高校創新驅動力,探究其建設過程中存在的主要問題,為實現高校創新驅動區域經濟高質量發展提供政策建議。本文的主要邊際貢獻在于:①對高校創新驅動力概念進行明確界定;②構建區域高校創新驅動力評價指標體系并展開科學測度;③全面評估區域高校創新驅動力的經濟高質量發展效應,深入揭示高校創新驅動發展的作用機制。

1 文獻綜述

1.1 高校創新驅動力

自中共十八大報告明確提出實施創新驅動發展戰略以來,學術界圍繞創新驅動內涵展開了廣泛探討。有學者指出,創新驅動即科技創新產生的效益成為經濟增長主要推動力的發展方式[2]。也有學者認為,創新驅動是依靠知識、制度等無形創新要素實現對資本、資源等有形傳統要素的重新組合,最終實現內生增長的經濟發展方式[3]。2016年出臺的《國家創新驅動發展戰略綱要》明確指出,“創新驅動就是創新成為引領發展的第一動力”,而實現創新驅動是一個系統性變革,要堅持“雙輪”驅動,即科技創新和體制機制創新相互協調、持續發力[1]。此后,部分學者開始對創新驅動力內涵進行探討。劉思明等[4]認為,創新驅動力是科技創新與制度創新在相互作用過程中形成的促進經濟高端化的系統動力;楊浩昌等[5]認為,創新驅動力不僅是一種以技術創新為基礎的驅動力,同時也是一種以制度創新為延伸的驅動力。然而,現階段鮮有關于高校創新驅動力內涵的研究,已有文獻多是基于高校科技創新能力視角對高校創新驅動力內涵進行闡釋。

1.2 高校創新驅動力測度

自20世紀90年代以來,學界涌現出大量運用創新系統理論開展創新能力測度的研究[6-8]。然而,此類研究忽視了對創新能力具有重要影響的體制機制因素分析,使得評價結果無法客觀反映創新驅動發展全貌[9]。由此,學者們開始圍繞科技創新和制度創新構建“雙輪”驅動下的創新驅動力評價指標體系,并從國家、省域層面展開測度研究[4-5]。目前,有關高校創新驅動力測度的研究相對較少,而高校科技創新能力評價研究則較為豐富。早期研究者主要以創新要素投入與產出為核心指標對高校科技創新能力進行測度。在此基礎上,有學者將創新基礎、成果轉化等指標納入評價體系,以全面展現高校科技創新活動的整體運行效果[10]。也有學者認為,高校在區域創新系統中并非獨立存在,而是在與其他創新主體相互作用過程中進行創新活動,因此在評價時將高校協同創新水平列為測度指標。

1.3 高校創新驅動力的經濟高質量發展效應

除創新驅動力測度外,創新驅動力的經濟發展效應也是現有研究關注的重點[11-13],但是目前主要聚焦于與高校創新驅動力密切相關的高校科技創新能力對經濟發展的影響。如Feldman[14]最早提出,高校科技創新能力對區域經濟發展具有顯著正向影響,且這種影響源于知識溢出效應;李文輝等[15]認為,高校科技創新能力、科技創新效率和經濟貢獻率均與區域GDP增長存在線性關系;李燕[16]發現,高校科技創新能力對城市經濟高質量發展具有顯著促進作用;羅志紅和熊志琴[17]指出,高校科技創新能力對經濟高質量發展具有積極作用但不顯著,高校科技成果轉化率對經濟高質量發展則具有顯著促進作用。

1.4 研究述評

綜觀以往文獻可以發現,前人研究主要聚焦于高校科技創新能力內涵界定、水平測度及其經濟發展效應分析,關于高校創新驅動力的研究仍然存在概念界定不清晰、評價指標體系有待完善以及經濟發展效應分析不夠深入等問題。因此,本文在既有研究基礎上提出高校創新驅動力概念,認為高校創新驅動力是高校開展科研投入、知識創新、成果轉化和創新協作等一系列科技創新活動以及與高校科研體制、政府創新政策在相互作用過程中形成的促進經濟高質量發展的系統動力。在此基礎之上,本文以2012—2021年我國內地31個省市自治區為研究對象,編制區域高校創新驅動力指數,對區域高校創新驅動力及其經濟高質量發展效應進行深入分析。

2 區域高校創新驅動力評價指標體系構建

2.1 指標設計

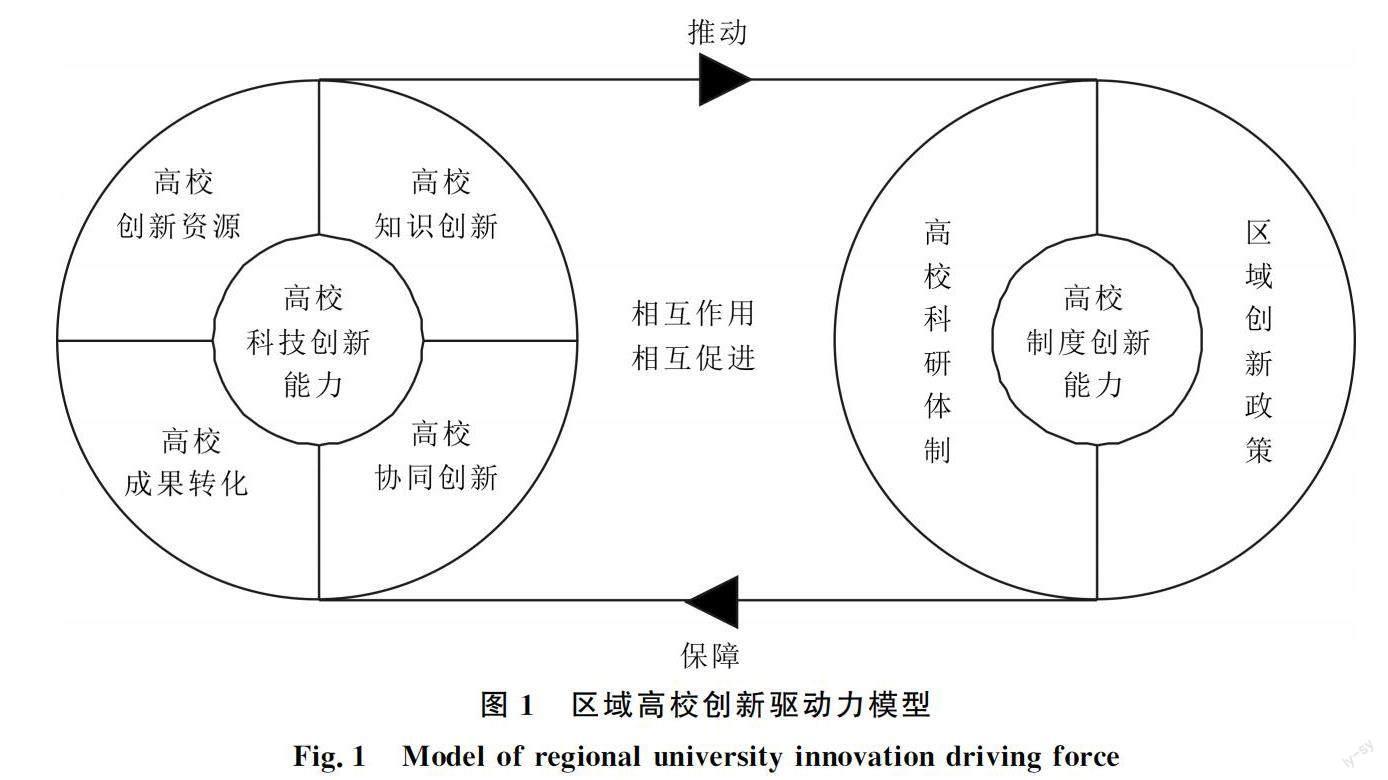

結合高校創新驅動力概念,在已有研究基礎上構建以區域高校科技創新能力和制度創新能力為核心的區域高校創新驅動力評價指標體系。

(1)區域高校科技創新能力。創新價值鏈理論指出,科技創新活動可以分解為要素整合、知識創新和成果轉化三個缺一不可的階段[18]。協同創新理論提出,高校創新過程離不開區域內其他創新主體的參與和協作[19]。由此,本文認為區域高校科技創新能力是高校通過準確識別和把握科技發展新趨勢,結合區域科技和經濟發展需要,有效利用和配置各種創新資源,通過知識創新以及與其他創新主體開展協同創新,產出高水平科技創新成果,進而將成果轉化為現實生產力,推動區域科技進步與經濟發展的能力。該能力由創新資源、知識創新、成果轉化和協同創新4項指標所組成。

(2)區域高校制度創新能力。區域創新系統理論強調,制度安排和政策因素對知識形成、利用及擴散具有重要作用[20]。科研體制改革有助于高校獲得更加自由的創新氛圍、更加寬松的創新條件,從而有利于提升整體創新效率[21]。創新政策出臺有助于改善高校創新外部環境,進而為高校內部制度變遷創造條件[22]。由此,本文認為區域高校制度創新能力是高校通過制定或改革科研制度,或在地方創新政策影響下通過優化科研環境,使自身不僅能夠在科技活動中獲得額外收益,降低交易成本,還能通過提高創新資源配置效率激發創新活力,進而推動高校科技創新發展的能力,該能力可分解為高校科研體制和區域創新政策兩個維度。

在上述分析基礎上,構建如圖1所示的區域高校創新驅動力模型,并進一步結合科學性、系統性、可行性以及數據可得性等原則,構建包含2個一級指標、6個二級指標和30個三級指標在內的區域高校創新驅動力評價指標體系,以全面測度我國不同區域高校創新驅動力水平,如表1所示。為使不同區域評價指標具有可比性,主要采用比例性指標,也包括少量規模性指標。

2.2 研究方法

考慮到區域高校創新驅動力指數測度是一個具有動態時序特征的多指標決策問題,本文運用縱橫向拉開檔次法(Vertical and Horizontal Scatter Degree method, VHSD)對2012—2021年我國內地31個省市自治區的高校創新驅動力水平進行綜合評價。具體測算方法如下:

(1)標準化處理。為消除不同指標計量單位非一致性對評價指標體系的影響,采用極值處理法。假設評價對象存在n個省域S1,S2,…,Sn,每個省域存在m個指標x1,x2,…,xm,且按時間順序t1,t2,…,tq構成面板數據,Xij(tk)為省域Si的第j項指標在tk時的標準化數據。采用正向指標的標準化處理公式:

其中,xmaxj(tk)和xminj(tk)分別為第j個指標在所有時刻的最大值與最小值。

(2)權重確定。縱橫向拉開檔次法是通過Xij(tk)提供的信息確定指標權重,在縱橫向上拉開各省域檔次的方法。首先,構建綜合評價函數。

各省域在縱橫數據Xij(tk)上的整體差異可以通過Yi(tk)的總離差平方和σ2表示。對原始數據進行標準化處理后得到:

其中,i=1,2,…,n;j=1,2,…,m;k=1,2,…,q,H為m×m階對稱矩陣。矩陣H的最大特征值λmax(H)對應的特征向量即為權重向量ω,此時σ2取值最大,將權重向量ω進行歸一化處理后得到權重系數ωj,賦權結果如表1所示。

(3)區域高校創新驅動力指數計算。將權重系數ωj代入式(2),利用逐級加權法對三級指標進行加權匯總,分別計算各省域高校創新驅動力二級指標、一級指標及綜合指標得分。

2.3 數據來源與樣本說明

本文數據主要來自《中國統計年鑒》《中國教育統計年鑒》《中國教育經費統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《高等學校科技統計資料匯編》《中國火炬統計年鑒》和《中國區域創新能力評價報告》。為了考察自我國創新驅動發展戰略實施以來區域高校創新驅動力建設情況,將數據區間定格在2012—2021年,并選取內地31個省市自治區的高校創新數據進行分析。針對一些省域在個別年份存在數據缺失問題,采用線性插值法進行插補。

3 區域高校創新驅動力測度與分析

3.1 區域高校創新驅動力測度

基于上述研究方法,對我國內地31個省市自治區2012—2021年的高校創新驅動力指數進行測算,指數變化和排名變化參照2012年,結果如表2所示。

3.2 區域高校創新驅動力發展水平分析

由表2可知,經濟發達地區的高校創新驅動力指數顯著高于經濟發展相對落后地區,這在一定程度上反映出區域高校創新驅動力與區域經濟發展水平可能存在顯著的正相關關系。2021年區域高校創新驅動力指數排名前十的地區全部為經濟發展水平較高的省市,其中,華東地區4個,華中地區2個,華南地區、華北地區、西南地區和西北地區各1個。北京、上海和江蘇的高校創新驅動力指數位列前三名,其綜合指數得分均大于60,在區域高校創新驅動力排名中優勢明顯。這些地區在經濟發展過程中高度重視高校的創新驅動作用,依托強大的高校科研實力和完善的制度支持體系在科技創新與制度創新建設上表現突出,成為高校創新最為活躍和最具貢獻力的地區。排名后三位的地區分別為寧夏、青海和西藏,其綜合指數得分均小于7。

與2012年相比,近75%地區的高校創新驅動力指數有不同程度提升,且有10個地區的增幅達到5分以上,其中,湖南、重慶、福建、云南和江西在觀察期內分別提升了11.54、11.04、11.01、6.89和6.81分,說明自國家實施創新驅動發展戰略以來,這些地區開展的高校科技創新活動和推行的科技創新政策取得了顯著成效。黑龍江、遼寧和甘肅是區域高校創新驅動力滑坡較嚴重的省份,綜合指數降幅超過7,排名也出現較大程度下滑,主要原因在于這些地區高校的制度創新水平顯著退步。由此,本文認為高校只有在科研體制機制創新與區域科技政策創新實現同步耦合的基礎上,積極推進科技創新與制度創新的“雙輪驅動”,才能全面促進區域高校創新驅動力的持續健康發展。為更加直觀地刻畫我國區域高校創新驅動力的空間分布格局及動態演化趨勢,借助ArcGIS10.2軟件,分別以2012年與2021年為時間斷面,以兩個年度的區域高校創新驅動力及其一級指標得分作為觀測指標,生成我國區域高校創新驅動力的空間分異圖,具體見圖2和圖3。

4 區域高校創新驅動力的經濟高質量發展效應分析

在科學測度區域高校創新驅動力指數的同時,另一個有待解決的重要問題是在新測度框架下區域高校創新驅動力如何影響區域經濟高質量發展。本文擬利用地區發展與民生指數(Development and Life Index, DLI)作為區域經濟高質量發展的代理變量,利用面板數據模型,檢驗區域高校創新驅動力指數對地區發展與民生指數的影響,考察高校創新驅動力影響區域經濟高質量發展的具體效應。

4.1 變量說明

(1)被解釋變量:區域經濟高質量發展(Regional High-quality Economic Development, RHQD)水平。目前,學界針對經濟高質量發展水平的測度主要基于經濟增長質量和新發展理念兩種視角。前項研究主要以單要素指標作為經濟高質量發展水平的代理變量[23-26]。但也有學者提出,單要素指標不能揭示高質量發展全貌,需要構建多維復合評價體系[27]。因此,相繼有學者從不同視角對高質量發展指標體系進行建構,彌補了單一指標的局限性[16,28]。后項研究多以創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念為指導,構建高質量發展評價指標體系[29]。此類評價兼顧多維性與時代性,但由于這些理念都屬于規范性價值判斷,其內涵和外延缺乏清晰界定[30]。

借鑒以往研究,本文基于經濟增長質量視角,選取多維復合評價指標進行區域經濟高質量發展水平測度,并以地區發展與民生指數作為代理變量。該指數由國家統計局編制,涵蓋經濟發展、民生改善、社會發展、生態建設、科技創新與公眾評價6大維度、42個觀測點,能夠科學全面地衡量區域經濟高質量發展水平。

(2)核心解釋變量:區域高校創新驅動力(Regional University Innovation, RUInno)。由區域高校科技創新能力(Regional University Innovation technology, RUInnot)和區域高校制度創新能力(Regional University Innovation institution, RUInnoi)組成。其中,區域高校科技創新能力由高校創新資源(RUInnot1)、高校知識創新(RUInnot2)、高校成果轉化(RUInnot3)和高校協同創新(RUInnot4)4項指標構成;區域高校制度創新能力由高校科研體制(RUInnoi1)和區域創新政策(RUInnoi2)兩項指標構成。

(3)控制變量。基于復雜系統理論,本文認為人力資本、政府引導、對外開放和信息化是除高校創新驅動外可能影響區域經濟高質量發展的因素。由此,在考察高校創新驅動區域經濟高質量發展過程中將上述4項因素作為控制變量,以應對遺漏變量可能導致的內生性問題。人力資本水平(Edu)用區域高校在校生人數占年末常住人口比重衡量;政府引導水平(Gov)用地方政府一般預算內財政支出占區域GDP比重測度;對外開放程度(Open)用區域進出口總額占區域GDP比重表示;信息化水平(Inf)用區域人均郵電量表示。

4.2 計量模型設定

考慮到區域經濟高質量發展過程中可能存在高校創新驅動效應的滯后性,以及高校創新驅動力與經濟高質量發展水平之間可能存在雙向因果關系,選取區域高校創新驅動力指數滯后一期的觀察值,以控制其與被解釋變量之間可能存在的內生關聯性。同樣,控制變量也采取滯后一期形式。最終實證模型設定如下:

lnRHQDit=α0+α1lnRUInnoit-1+φlnXit-1+λt+μi+εit(4)

其中,RHQDit表示區域經濟高質量發展水平,i為各省市自治區,i=1,2,…,31;t表示年份,t=2012,2013,…,2021。α0為常數項;RUInnoit-1為滯后一期的區域高校創新驅動力;Xit-1為滯后一期的控制變量。α1和φ分別表示解釋變量與控制變量的回歸系數。λt表示不因個體異質性變化的時間效應,μi表示不隨時間變化的個體效應,εit為隨機擾動項。

為了考察高校創新驅動力對區域經濟高質量發展的影響效應在經濟發達的東部地區和經濟欠發達的中西部地區之間是否存在顯著差異,進一步在式(5)中加入區域高校創新驅動力指數與是否為東部地區的交互項lnRUInno×eastdum,并對其系數進行參數估計。具體計量模型如下:

lnRHQDit=α0+α1lnRUInnoit-1+α2lnRUInnoit-1×eastdum+φlnXit-1+λt+μi+εit(5)

除檢驗區域高校創新驅動力綜合指數的經濟高質量發展效應外,本文還進行了一級和二級分項指數的影響效應分析,以深入探究區域高校創新驅動力的經濟高質量發展影響效應。計量模型比照式(4)、式(5)。

4.3 基準回歸結果與分析

利用2012—2021年我國內地31個省市自治區的面板數據對式(4)-式(5)進行估計,并分別對混合效應模型、固定效應模型和隨機效應模型進行F檢驗、BP檢驗以及Hausman檢驗以確定模型選取。結果顯示,固定效應模型顯著優于其它兩種模型,但鑒于傳統的固定效應模型僅考慮了個體效應,沒有分析不同時間和不同地區的殘差相關性,可能導致結果存在較大偏誤,因此在模型中加入時間效應。最終,本文選擇使用雙向固定效應模型進行基準回歸分析,以減少可能存在的測量誤差,結果如表3所示。

由表3第1列結果可以看出:區域高校創新驅動力指數對區域經濟高質量發展的影響系數為0.159,且在1%的統計水平上顯著,證實區域高校創新驅動力在推動區域經濟高質量發展中存在顯著正向作用。對此,本文認為可能的解釋是,區域高校創新驅動力是由高校科技創新和制度創新在相互作用中形成的,而區域經濟高質量發展水平也是在二者的雙輪驅動下獲得提高的。其中,高校制度創新所營造出的激勵機制和政策環境有利于從物質與精神兩方面激發高校科研人員的科技創新積極性,而高校科技創新活動的開展不僅有利于新知識、新技術、新發明產生,而且有利于發現既有制度不足并為區域創新打破制度壁壘,從而為區域經濟發展、民生改善、社會進步、生態建設和科技創新提供堅實基礎與有力保障,促進區域經濟高質量發展。此外,本文還發現人力資本、政府引導和信息化對經濟高質量發展的促進效應均顯著為正,而對外開放的作用不顯著。本文認為主要原因如下:人力資本作為經濟增長的內生動力,能夠為經濟發展提供智力支持;高水平的政府引導有利于提高區域基礎設施、公共教育和醫療衛生水平,推進公共服務均等化,對兼顧效率與公平意義深遠;信息化水平不僅有助于推動傳統產業升級,而且能夠通過變革企業商業模式促進經濟發展;對外開放的促進作用不顯著,可能是由于近年來我國區域經濟發展更多依靠國內大循環,逐步降低了對外資、外貿的依賴程度。

由表3第2列可知,區域高校科技創新能力和制度創新能力均對區域經濟高質量發展具有顯著正向影響,且區域高校科技創新能力指數的彈性系數比制度創新能力的系數更大。該結果證實將科技創新和制度創新同時納入區域高校創新驅動力測度是必要的,也顯示出高校科技創新對經濟高質量發展的促進效應更顯著。第3列中,區域高校創新驅動力指數與是否為東部地區的交互項lnRUInno×eastdum在5%的統計水平上顯著,且彈性系數為正,表明與中西部地區相比,東部地區高校創新驅動力的經濟高質量發展效應更顯著。同樣,第4列和第5列也顯示出類似結果。本文認為,這可能是由不同地區發展起點差異導致的,東部地區享改革開放之先機,在集聚創新資源和獲取政策支持等方面早于并優于中西部地區,而中西部地區發展起步較晚,地理位置相對偏僻,經濟基礎薄弱,人才資源稀缺,導致高校創新水平和創新效率均較低,未能與經濟發展形成良性互動。

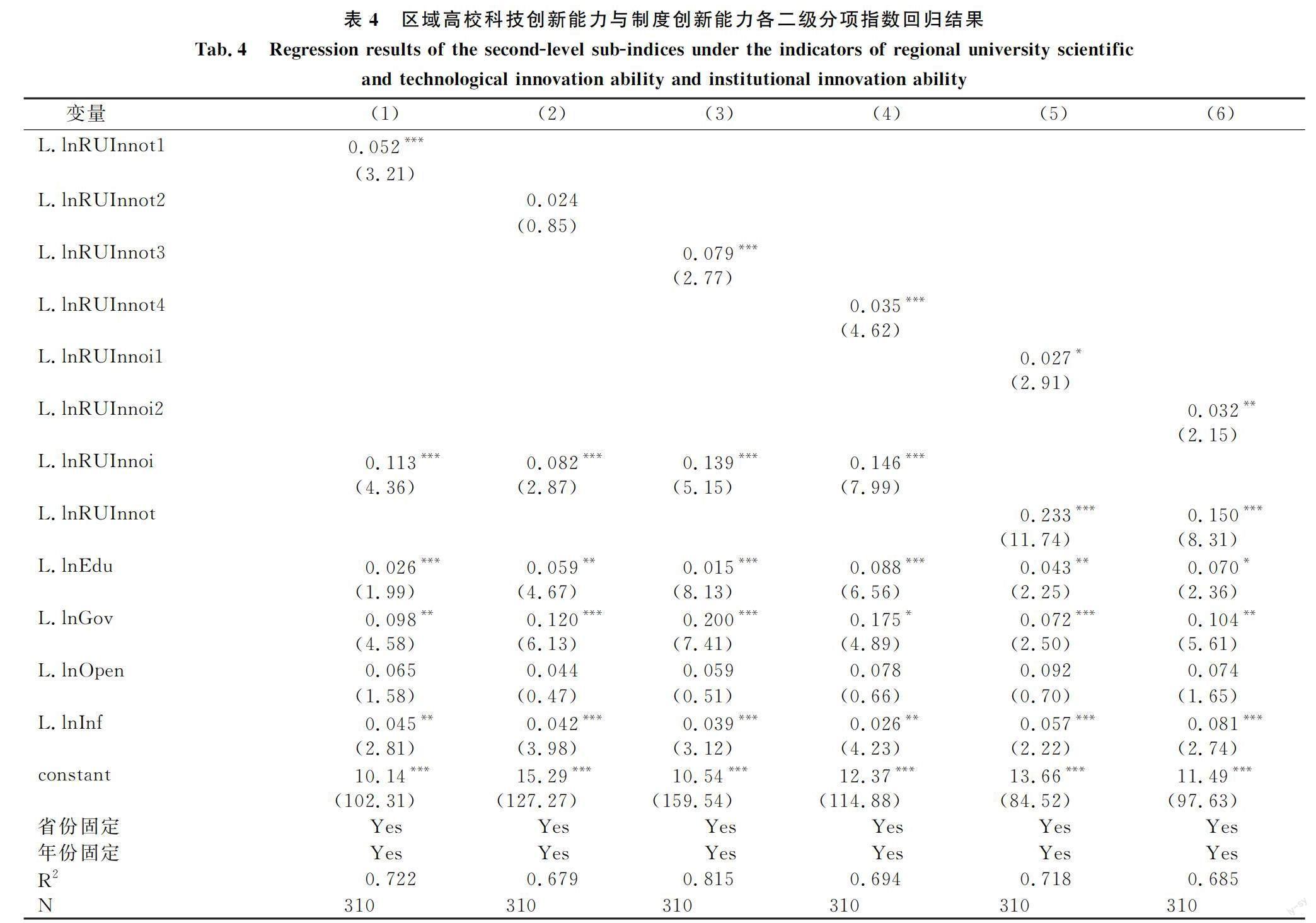

在上述研究基礎上,進一步考察區域高校科技創新能力、制度創新能力各二級分項指數對區域經濟高質量發展的作用。由于各二級分項指數間存在較高相關性,為避免多重共線性對參數估計的影響,將各二級分項指數逐次引入回歸模型,結果如表4所示。

從表4第1—4列來看,區域高校科技創新能力的各二級分項指數中,高校創新資源、高校成果轉化和高校協同創新對地區發展與民生指數均有顯著正向影響。這表明加大人力、研發經費和平臺項目等創新資源投入力度、加快以專利與技術轉讓為主要形式的科技成果轉移轉化速度、推動產學研協同創新以促進知識擴散和技術溢出等舉措對實現區域經濟高質量發展具有重要意義。值得注意的是,高校知識創新的估計系數為0.024,不具有統計顯著性,這可能是由現階段高校知識創新產出與市場需求錯配所致。表4第5—6列顯示,高校科研體制和區域創新政策的影響系數均顯著為正,表明健全的科研體制和積極的創新政策對區域經濟高質量發展具有顯著激勵作用。此外,研究還發現,各控制變量估計系數的變化方向和顯著性水平與表3相比均未發生較大變化。

4.4 穩健性檢驗

為了保證研究結果的穩健性,從3個方面進行穩健性檢驗。首先,全要素生產率(TFP)是目前學術界衡量經濟高質量發展水平的常用代理變量,因此替換原被解釋變量,并對模型重新估計;其次,考慮到熵權法是計算指數得分較為常用的一種技術手段,因此使用該方法對區域高校創新驅動力指數進行重新測度和模型估計;最后,由于各省市自治區在區域高校創新驅動力指數和區域經濟高質量發展水平上差異較大,對所有連續型變量都進行5%水平下的Winsorize處理后再重新估計模型,以避免數據異常值對參數估計結果的影響。研究發現,所有模型在不同情形下的實證結果與此前結果表現出一致性,表明本文研究結果具有較強穩健性。受篇幅所限,穩健性檢驗結果備索。

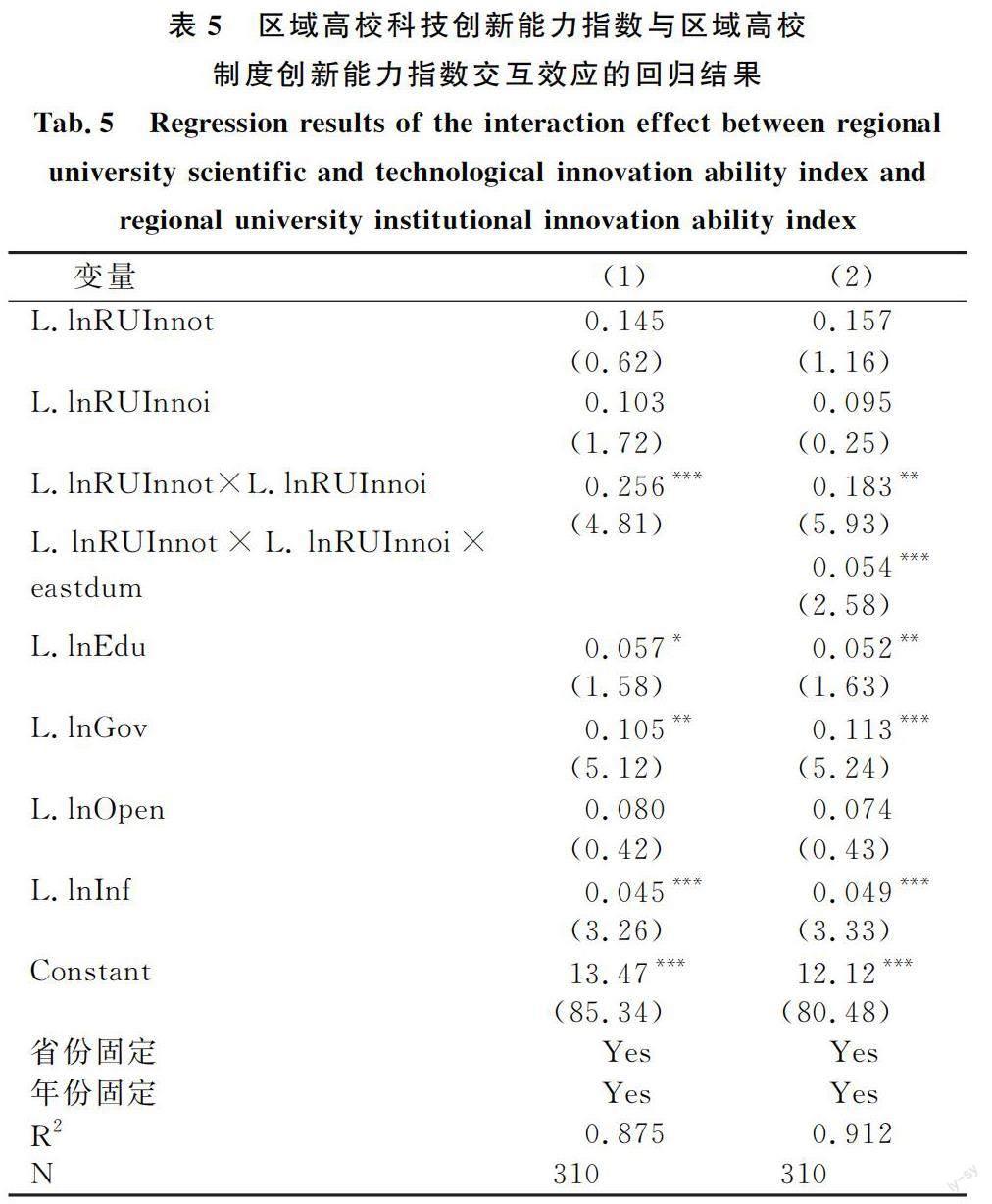

4.5 區域高校科技創新與制度創新協同驅動機制分析

進一步探究區域高校科技創新和制度創新在促進區域經濟高質量發展過程中的協同作用機制。考慮到高校科技創新為新制度形成提供技術保障、擴大制度創新的可能性邊界[32],同時,高校制度創新能夠通過提供確定性規則,降低微觀個體交易費用,有效激發創新主體開展科技創新的動力,由此判斷區域高校科技創新與制度創新之間具有較好的協同互動關系。為深入分析二者在促進區域經濟高質量發展中的協同驅動機制,將二者的交互項lnRUInnot×lnRUInnoi納入模型中,具體見式(6)。

lnRHQDit=α0+α1lnRUInnotit-1+α2lnRUInnoiit-1+α3lnRUInnotit-1×lnRUInnoiit-1+φlnXit-1+λt+μi+εit(6)

同時,為考察上述協同驅動機制在東部地區與中西部地區之間是否存在顯著差異,進一步加入其與是否為東部地區的交互項lnRUInnot×lnRUInnoi×eastdum。模型參照式(6)。

模型估計結果見表5。由表5第1列可知,區域高校科技創新能力指數與區域高校制度創新能力指數交互項的估計系數為0.256,且在1%的統計水平上顯著,說明區域高校科技創新能力與制度創新能力在推動區域經濟高質量發展過程中存在協同驅動效應,論證了在高等教育領域實施“雙輪”驅動的必要性與緊迫性。由表5第2列可知,這種協同驅動機制在東部地區的估計系數為0.054,且在1%的統計水平上顯著,表明相較于中西部地區,東部地區高校科技創新與制度創新的協同驅動機制更加成熟有效,同時也印證了前文提出的東部地區高校創新驅動經濟高質量發展效應更顯著的結論。

為進一步探究在高校科技創新發揮作用過程中制度激勵的必要性,對區域高校科技創新能力指標各二級分項指數與區域高校制度創新能力指數是否存在互補效應進行檢驗,受篇幅所限,檢驗結果備索。為了避免多重共線性影響,沿用逐次引入各二級分項指數的方式進行參數估計。研究發現,在10%的顯著性水平下,區域高校科技創新能力各二級分項指數與區域高校制度創新能力指數均存在顯著互補關系,證實了制度創新對高校科技創新的重要性。本文進一步計算高校創新資源、知識創新、成果轉化和協同創新的偏導數,獲取其對經濟高質量發展產生正向影響的制度創新能力指數門檻值,分別為12.25、19.37、24.50、15.16,即區域高校科技創新能力各二級分項指數只有在制度創新能力指數跨越以上相應門檻值后,才會對區域經濟高質量發展產生正向影響。研究發現,成果轉化作用的制度創新門檻最高。這可能是由于高校作為高等教育微觀主體,在創新活動中往往需要兼顧商業效益、社會效益以及卓越人才培養的反哺效益。因此,本文認為良好的制度體系能夠有效保障高校創新目標實現,不斷激發高校創新活力,凸顯制度建設在高校創新活動中的關鍵作用。

5 研究結論與政策啟示

基于高校創新驅動力概念的界定,構建了以區域高校科技創新能力和制度創新能力為核心的2項一級指標、6項二級指標和30項三級指標的評價指標體系,并借助縱橫向拉開檔次法,編制了區域高校創新驅動力指數,對2012—2021年我國內地31個省市自治區的高校創新驅動力展開評價。通過考察區域高校創新驅動力指數對地區發展與民生指數的影響,深入分析區域高校創新驅動力的經濟高質量發展影響效應,得到以下主要結論:

第一,區域高校創新驅動力水平與區域經濟發展水平密切相關,中西部地區的高校創新驅動力指數顯著低于東部地區。自國家實施創新驅動發展戰略以來,我國絕大多數省市自治區的高校創新驅動力指數顯著提升,但中西部地區指數仍顯著低于東部地區,且無論是東部地區高校創新驅動力的經濟高質量發展影響效應,還是東部地區高校科技創新與制度創新交互項的經濟高質量發展影響效應,均顯著強于中西部地區。

第二,區域高校創新驅動力對區域經濟高質量發展具有顯著正向影響,且高校科技創新的經濟高質量發展影響效應更顯著。研究發現,區域高校創新驅動力綜合指數、科技創新能力指數和制度創新能力指數均對區域經濟高質量發展水平具有顯著正向影響,且高校科技創新能力對區域經濟高質量發展的促進作用比制度創新能力更顯著。

第三,高校科技創新與制度創新對區域經濟高質量發展具有顯著的協同驅動作用,但制度創新的驅動作用較弱。研究顯示,區域高校科技創新能力指數及其二級分項指數與區域高校制度創新能力指數的交互項均對區域經濟高質量發展水平具有顯著正向影響。此外,由于高校制度創新較滯后,導致高校科技創新的部分二級分項指數在發揮區域經濟高質量發展促進效應時的制度創新門檻較高,表明實施高校科技創新與制度創新“雙輪”驅動的國家戰略和建立完善的科技創新激勵體系對經濟高質量發展十分緊迫。

上述研究結論對有效發揮高校創新驅動力在區域經濟高質量發展過程中的作用具有重要意義。由此,提出以下建議:

(1)著力加快中西部地區高校創新驅動力提升步伐,促進區域創新協調發展。政府應加大對中西部地區高校創新驅動力建設的支持力度,設立地方高校科技創新專項資金,制定科技人才引進機制和激勵政策。同時,加強中西部地區與東部地區在高校科技創新活動上的交流及合作,促進高校制度創新經驗復制與推廣,逐步縮小中西部地區與東部地區高校創新驅動力差距,充分發揮高校創新驅動力對區域經濟高質量發展的引領作用。

(2)穩步提升高校創新驅動力,進一步加大高校科技創新能力建設,助力區域經濟高質量發展。高校應堅持把提升科技創新能力放在發展的關鍵位置,依托高水平科技創新活動推動區域經濟高質量發展。在創新資源方面,高校應充分利用財政資金、社會資金和校友資源,多渠道籌措科研經費,合理安排經費投入結構,實現投入產出效率最大化;在知識創新方面,高校應加強與成果應用方的交流合作,使科技創新更好地服務于本地市場需求,減少重復性研究,避免資源浪費;在成果轉化方面,高校應著力引進和培養專門的科研服務型人才,實現與政府、企業在決策參考或產業技術支持方面的有效對接;在協同創新方面,高校應充分加強與本地區企業、科研院所以及其它高校的創新合作,鼓勵科研人員參與區域化和國際化的學術交流會議與合作培養項目,形成全方位、多層次和高水平的科技合作創新體系。

(3)補齊區域高校制度創新能力“短板”,協同推進高校科技創新與制度創新建設進程,發揮高校創新促進區域經濟高質量發展的“雙輪”驅動效應。目前,高校制度創新建設明顯滯后,不僅阻礙了高校科技創新能力提升,也成為制約二者協同驅動區域經濟高質量發展的瓶頸。因此,加快形成與高校科技創新水平相適應的制度創新體系是堅持“雙輪”驅動發展的題中應有之義。在科研體制方面,高校應制定系統性支持科技創新和保護知識產權的管理制度,建立并完善科研工作評價機制、科研人員激勵機制以及與科技創新水平相適應的科技成果轉化機制,保障科技創新水平不斷提升。在創新政策方面,政府應通過出臺一系列創新支持政策,繼續加大對高校科研活動的財政支持,協助高校形成健全的科技人才引進與流動機制,完善科技研發與市場需求間的良性互動機制,加快建設國家大學科技園、高水平創業培訓基地和生產實習基地等產教深度融合的平臺與載體,為高校創新成果“落地”并轉化為現實生產力提供支持。

參考文獻:

[1]新華社.國家創新驅動發展戰略綱要[EB/OL].(2016-05-20)[2022-3-27].

[2]胡婷婷,文道貴.發達國家創新驅動發展比較研究[J].科學管理研究,2013,31(2):1-4.

[3]洪銀興.關于創新驅動和協同創新的若干重要概念[J].經濟理論與經濟管理,2013,33(5):5-12.

[4]劉思明,蘭虹,魏青,等.“雙輪驅動”視角下中國省域創新驅動力的測度、地區差異與動態演進[J].統計與信息論壇,2022,37(2):79-94.

[5]楊浩昌,李廉水,劉耀彬.區域制造業創新驅動力評價及其差異研究[J].科學學研究,2021,39(10):1908-1920.

[6]CHUNG S. Building a national innovation system through regional innovation systems[J].Technovation,2002,22(8):485-491.

[7]DOLOREUX D. Regional innovation systems in Canada: a comparative study[J].Regional Studies,2004,38(5):481-494.

[8]FREEMAN C, SOETE L. Developing science, technology and innovation indicators:what we can learn from the past[J].Research Policy,2009,38(4):583-589.

[9]賈根良,王曉蓉.國家創新能力測評的缺陷與體制研究的重要性[J].中國人民大學學報,2008,22(6):31-38.

[10]蔡文伯,陳念念.我國高校科技創新能力現狀及影響因素——基于AHP-TOPSIS和QR分位數回歸模型[J].現代教育管理,2022,42(1):41-52.

[11]劉思明,張世瑾,朱惠東.國家創新驅動力測度及其經濟高質量發展效應研究[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(4):3-23.

[12]XIAO W, KONG H, SHI L, et al. The impact of innovation-driven strategy on high-quality economic development:evidence from China[J].Sustainability,2022,14(7):4212.

[13]HAN J, CHEN X, SUN Y. Technology or institutions:which is the source of green economic growth in Chinese cities[J].Sustainability,2021,13(19):10934.

[14]FELDMAN M P. The new economics of innovation, spillovers and agglomeration: are view of empirical studies[J].Economics of Innovation & New Technology,1999,8(1):5-25.

[15]李文輝,江涌芝,何秋銳,等.中國省域高校科技創新能力、效率及其經濟貢獻率研究[J].重慶大學學報(社會科學版),2019,25(3):108-121.

[16]李燕.高校科技創新與城市經濟高質量發展——基于19個副省級及以上城市的實證檢驗[J].科技管理研究,2020,40(13):1-7.

[17]羅志紅,熊志琴.高校科技創新對經濟高質量發展的影響研究——基于2009—2018年27省的樣本數據分析[J].中國高校科技,2022(Z1):29-34.

[18]HANSEN M T, BIRKINSHAW J. The innovation value chain[J].Harvard Business Review,2007,85(6):121-130.

[19]SWINK M. Building collaborative innovation capability[J].Research-Technology Management,2006,49(2):37-47.

[20]COOKE P,URANGA MG,ETXEBARRIA G. Regional systems of innovation: an evolutionary perspective[J].Environment and Planning,1998,30(9):1563-1584.

[21]金霞,魏鵬程.中國夢語境下高校創新驅動力的提升[J].湖北民族學院學報(哲學社會科學版),2016,34(3):177-180.

[22]陳武元.高校三大職能與其經費籌措能力的關系研究——基于美日比較的視角[J].高等教育研究,2019,40(5):100-109.

[23]陳詩一,陳登科.霧霾污染,政府治理與經濟高質量發展[J].經濟研究,2018,53(2):20-34.

[24]賀曉宇,沈坤榮.現代化經濟體系、全要素生產率與高質量發展[J].上海經濟研究,2018,35(6):25-34.

[25]余泳澤,楊曉章,張少輝.中國經濟由高速增長向高質量發展的時空轉換特征研究[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(6):3-21.

[26]孫暢,黃梓軒.產業匹配視域下中國經濟高質量發展的動力來源——基于門檻效應的實證研究[J].統計與信息論壇,2020,35(4):52-60.

[27]劉志彪.理解高質量發展:基本特征,支撐要素與當前重點問題[J].學術月刊,2018,50(7):39-45.

[28]王文舉,姚益家.北京經濟高質量發展指標體系及測度研究[J].經濟與管理研究,2021,42(6):15-25.

[29]王婉,范志鵬,秦藝根.經濟高質量發展指標體系構建及實證測度[J].統計與決策,2022,38(3):124-128.

[30]郭蕓,范柏乃,龍劍.我國區域高質量發展的實際測度與時空演變特征研究[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(10):118-132.

[31]趙玉林,谷軍健.技術與制度協同創新機制及對產業升級的協同效應[J].中國科技論壇,2018,34(3):1-9.

(責任編輯:胡俊健)

The Impact of China's Regional University Innovation Driving

Force on the High-quality Economic Development

Huang Yan1, Yue Yiming1, Zhou Hongyu2

(1. School of Law and Bussiness, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205, China;

2. School of Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract:As a key part of national and regional innovation systems, universities are the main force of fundamental research and original innovation in high-tech fields, and play an important role in driving scientific and technological innovation and high-quality economic development. The university innovation driving force is a system driving force to promote high-quality economic development, and it is formed by a series of scientific and technological innovation activities, such as research investment, knowledge innovation, achievement transformation and cooperative innovation, and the interaction between scientific research system of universities and government innovation policies. The research on the university innovation driving force and its relationship with the high-quality development of regional economy will not only provide empirical evidence for the future innovation mode or behavior choice of universities, but also have important policy significance for each region to change the economic development mode and promote the high-quality development of regional economy by relying on the university innovation driving force. However, most existing studies mainly focused on the university scientific and technological innovation in 3 aspects: definition of connotation, level measurement and analysis of economic development effect , and there are few literatures that brought university institutional innovation into the analysis framework. So there are deficiencies in the current research on the university innovation driving force, such as unclear concepts, imperfect evaluation index system and insufficient in-depth analysis of economic development effect. Only by solving these problems can we provide a strong institutional guarantee for strengthening the institutional innovation construction in colleges and universities, promoting the university innovation driving force in a comprehensive way, and giving full play to its high-quality economic development effect.

Therefore the study clearly defines the concept of the university innovation driving force, and on the basis of the concept of connotation, it constructs an evaluation index system which takes the scientific and technological innovation ability and institutional innovation ability of regional universities as the core, and evaluates the university innovation driving force of 31 provinces and autonomous regions in China from 2012 to 2021. By investigating the influence of regional university innovation driving force index on regional development and life index, the study deeply analyzes the high-quality economic development effect of regional university innovation driving force.

It is found that the level of regional university innovation driving force is closely related to the level of regional economic development. Since the implementation of the innovation-driven development strategy, the university innovation driving force index in most provinces,municipalities and autonomous regions in China have been improved dramatically, but the index in the central and western regions is still significantly lower than eastern regions. The regional university innovation driving force, university scientific and technological innovation ability and institutional innovation ability all have significant positive impacts on the high-quality development of regional economy, and the university scientific and technological innovation ability promotes the high-quality development of regional economy more significantly than the institutional innovation ability. Regional university scientific and technological innovation and regional university institutional innovation have a significant synergistic driving effect on the high-quality development of regional economy, but the driving effect of university institutional innovation is relatively weak.

Compared with the previous literature, the main marginal contributions of this paper are as follows. Firstly, the concept of the university innovation driving force is clearly defined, which makes up for the deficiency of existing literature on the connotation research of the university innovation driving force. Secondly, this study introduces the university institutional innovation into the evaluation index system of the university innovation driving force, and it can present the current development pattern of the university innovation driving force in China more objectively and comprehensively. Finally, it scientifically evaluates the economic high-quality development effect of the university innovation driving force, and reveals the mechanism of the university innovation driving force. The research results have guiding significance for each region to improve the level of university scientific and technological innovation, and promote the high-quality development of regional economy with the university innovation driving force.

Key Words:University Innovation Driving Force; Regional Economy;High-quality Development; Technological Innovation;Institutional Innovation