整合視域下“互聯網+課堂”的研究與實踐

孟海平 藺新艷 劉澤軍

摘要文章以整合法為基本建構背景,具象化專業課程目標所需要的能力要求,在明確知識點與能力指標對應關系的基礎上,對教學全過程進行優化。提出“示能―約束―映射―反饋”進階式教學設計思路,并利用互聯網技術和移動智能終端構建沉浸式互聯課堂,改善高校專業課程教學效能不足、活力缺失等現狀,提高教學目標達成質量。

關鍵詞專業課程;整合教學;教學設計;互聯網+

中圖分類號:G642? ??????????????????????????文獻標識碼:A??? DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.21.015

Research and Practice of "Internet +Class" from the Perspective of Integration Teaching

MENG Haiping, LIN Xinyan, LIU Zejun

(Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000)

AbstractOn the basis of integration teaching, the paper takes structural mechanics as an example to detail the ability requirements for professional curriculum objectives and clarify the corresponding relationship between knowledge points and ability index, in order to optimize the whole process of teaching. An advanced teaching design idea of "function-constraint-mapping-feedback" is proposed. Internet technology and smart phones are used to build immersive class to improve the current situation of insufficient teaching efficiency and lack of vitality in professional classes, and enhance the quality of professional course teaching.

Keywordsprofessional course; integrated teaching; teaching design; internet+

整合是把零散的要素彼此銜接,從而形成目標清晰、行為高效的有機整體。教學整合就是圍繞某一教學目標,通過系統化的設計和組織,把零散的課程知識點、教學活動、教學方法彼此聯結,實現知識串聯、資源共享及任務協同。比利時教育學者易克薩維耶·羅日葉在其著作《整合教學法》中對整合教學給出了詳盡的描述,強調“情境”“資源”和“能力”,整合教學就是以情境為核心,以能力為導向,以學生為主體,在整合情境中培養學生以內化的方式調動資源,學生在學業獲得的同時,提升解決實際問題的能力[1]。

基于整合教學的課程改革與實踐目前主要集中在中小學課程及大學英語等高校通識類課程中,而在高校專業課程中的應用與實踐則較少,究其原因,一方面專業課程自身的特點,如內容專注于某一領域、普及度不高、知識瑣碎且精細化等,使得基于整合思維的情境構建難度較大;另一方面專業課程往往學時較短,多數專業課學時在24~48之間,且針對專業小眾群體的專業師資有限,某些方向特有的專業課,任課教師可能只有1~2名,如果學生體量稍大,有限的學時和師資會導致一些教學項目的組織與實施較為困難,專業課程教學的建構藍圖與有效落地實施之間往往存在差距。而專業課程,尤其是理工類專業課程,一方面要幫助學生將自然科學的理論知識與工程生產的實際應用相聯系,奠定扎實的專業基礎,構建起科學與技術協同轉化的專業思維和創新意識;另一方面要引導學生逐步熟悉行業相關的標準規范和運行規則,感知專業文化氛圍,樹立專業責任意識和基本的行業操守。因此,在有限的條件下,讓學生在走進專業課堂的同時,能夠逐漸“沉下來、深進去、用起來、愛下去”是專業課程教學構想的關鍵,這就需要重新審視高校專業課程中“教”與“學”、“學”與“練”、“練”與“用”、“學”與“創”之間的關系,對課程內容、授課方法、教學活動進行架構重組和優化設計,利用現代信息化技術和智能終端打破時間、空間和人力的限制,將課程在課堂內外、師生之間、理論實踐等多個維度中延伸。整合教學法強化教學任務情境的構建和實施,強調學生情境資源的調動和能力的獲得[2],為高校專業課程教學改革提供途徑。

1? 整合視域下的“互聯網+課堂”

1.1? 課程目標分解與教學方法選擇

整合教學法是能力導向的教學方法,教學的最終目標以學生個體“能力的獲得”來實現。這里的能力被界定為“對于個體而言,為了解決某一問題,以內化的方式調動一整套整合了的資源的可能性”,可見,能力是針對具體內容和情境的[3],而傳統課程教學大綱中對能力的描述往往是抽象、模糊、宏觀的,很難操作、實現、量化和評估,因此,基于整合思維教學建構的首要步驟是對課程最終的能力目標進行反向推演,由宏觀、整體的能力延展出具體、局部的能力,結合課程知識體系和應用場景對能力進行具象化和細節化的深入描述,明確章、節、知識點的教學目標,并以此為基礎進行教學設計。

該思路與工程教育認證通用標準的指導思想也是高度契合的。在工程教育專業認證中,將12個畢業要求細化分解為30個能力指標點,并要求將指標點對應到相關課程的相關章節中,正是從專業培養整體目標出發,對全部課程進行統籌規劃,并將能力指標下放到具體課程中得以落實。專業課程整合教學對目標進行反向推演這一過程是在專業課程的局部范圍內將該思想進一步深化,從而使專業課程的課堂教學、活動組織等全過程教學環節設計更具針對性和靶向性。

工科專業課程教學大綱中對教學目標的描述通常是從三方面進行:知識認知目標要求學生理解和掌握課程相關的專業知識;行為技能目標要求學生能夠對課程相關的具體工程問題進行計算、分析與設計,具備工程表述、交流溝通的能力;思政素養目標培養學生的工程與社會責任意識。

這三個方面層層遞進又相輔相成,而每一方面又可以細化拆分為若干具體能力指標。以基本的知識目標為例,掌握專業課程相關知識要求學生能夠區分鑒別專業知識的應用場景、掌握基本專業術語與概念、清楚工程現象的形成原因、了解公式理論基礎等,這其實是對學生觀察、分類、識別、記憶、歸納、理解、演繹等諸多能力的培養,而不同能力的訓練和獲得的方法也是不同的,這就需要對課程知識點進行分類,將知識點與具體的能力指標相對應,然后根據能力指標的特點,在進行知識點講解和教學活動安排時,采用合適的方法或手段,使學生在知識和能力獲得的過程中效率最大化。

以結構理論課程為例,結構根據不同的參照依據可以分為不同的種類,而不同種類的結構分析方法也是不相同的。顯然,該部分知識與觀察、分類、識別等能力緊密相關,在課堂講授時,教師采用圖片示意和對比分析的教學方法能夠使學生直觀、形象地認識到結構的特點與異同,教學效果會優于單純的概念解釋;而在教學活動方面,可通過工程實例展示等活動,由學生自行收集并利用在線平臺進行分享和討論,將相關專業知識和能力在工程實際場景中進一步鞏固和強化。

每門課程都有其特定的教學目標,與課程目標對應的具體能力指標也不盡相同,而能力培養的方式方法又是多種多樣的[4],目標、能力、方法三者的對應關系因課程而異,這就需要對課程內容進行深度研讀,結合課程內容和特點,具象化課程目標所需要的能力要求,由此選擇合適的教學方法與手段。

1.2? 進階式整合教學設計

教學應以學生為主體,好的教學過程應能夠不斷激發學生的內驅力,使學生自我源源不斷地調動各類資源以獲得某種能力。“學生主體、能力導向”的整合教學,行為主體在學生,而實施的關鍵則在于如何通過教學設計將學生引入并深入到課程的學習中,使學生能夠主動探索并獲得某項能力。這在專業課程教學中尤為重要,面對未知、陌生的專業課程,多數學生初始和持續學習的動力往往并不強烈,需要精心設計教學環節,通過環環相扣的教學活動將課程教學與學生自我學習有機聯系,并在學習過程中對學生進行不斷督促和激勵,才能充分激發學生學習的主動性,使學生能夠沉浸在課程中,變“要學生學”為“學生要學”。

課程整合教學可由局部到整體,采用模塊化方式,由若干子單元逐步集成整體。以結構理論課程為例,課程中涉及的結構形式和分析方法多樣,彼此既自成體系又相互關聯,如果基于整個課程知識體系進行整合教學設計,學生需要綜合運用各種方法解決工程問題,會導致在學習初期和學習過程中學生的學習成就感不強或獲得不及時。因此根據知識點、能力指標和相關工程背景,將課程內容拆分、歸并、重組為若干單元模塊,在子單元模塊中進行整合教學設計,學生即時調用單元知識,解決局部具體的工程問題并獲得相關能力。同時,為實現最終整體教學整合,各子模塊教學情境構建是既彼此獨立又相互聯系的,每個子模塊教學設計時注重單元與單元之間知識的銜接與過渡,并為下一個模塊的學習進行鋪墊,學生學習過程中獲得的成就感是連續且進階式的,能不斷有效激發學生課程學習的主動性。

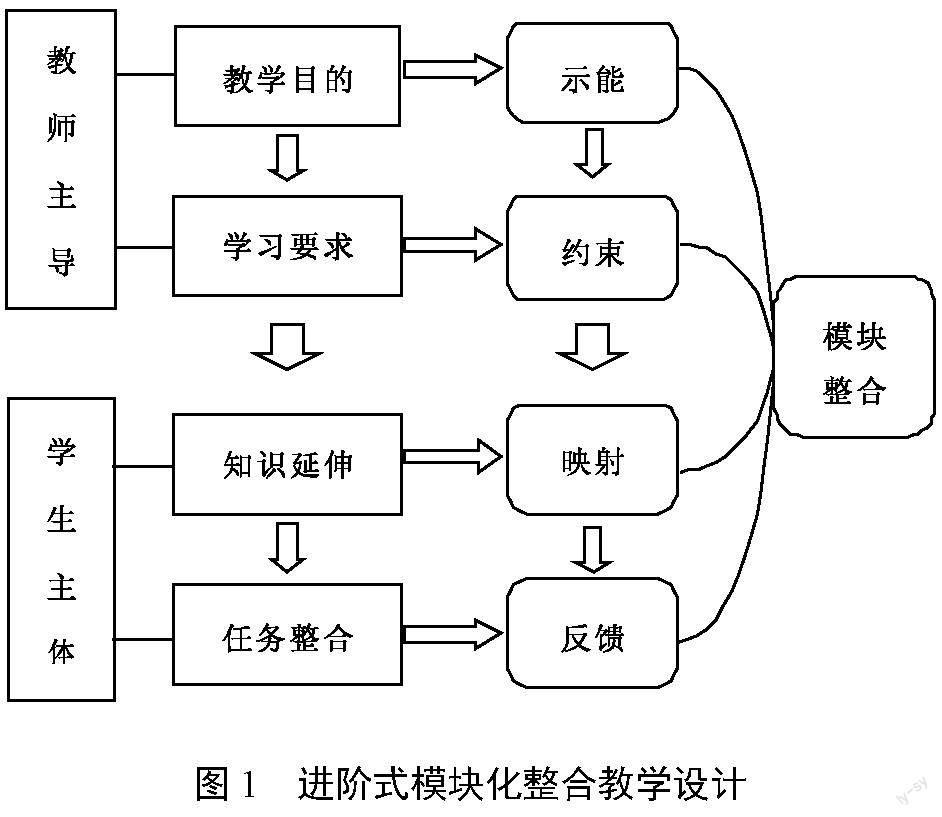

課程整合教學應循序漸進,通過一系列與課程目標相匹配的教學方法和活動,結合學生的認知情況和學習進度分段分步來實現。在結構理論課程教學中,借助于設計心理學的術語,將每個單元模塊按照“示能―約束―映射―反饋”四個環節進行教學設計,模塊整合教學設計思路如圖所示。

將學生“引進來”并讓學生“走下去”是學習情境搭建及課程教學設計的關鍵。面對全新的專業知識,“迷茫”和“畏難”往往是阻礙學生學習的兩大消極情緒,尤其是自律性不強的學生,這就要求在單元知識模塊教學中,要做好課程引導和知識技能鋪墊,讓學生充分意識到該部分專業知識在其整個專業知識架構中的意義和作用,這一環節可概括為“示能”,即每堂課、每個教學單元在教學內容設計和編排上應該讓學生清楚地知道該部分知識能夠解決什么問題,為什么要進行該部分專業知識的學習。將學生引入課程后,還要讓學生在課程學習中“走下去”,關于“走下去”又分為兩個層次,首先是“能夠”,然后是“持續”。專業課程中的基礎知識是學生“能夠”繼續深入學習的必要條件,要求每個學生必須掌握,這就需要講練結合,教師一方面應該采用合適的教學方法將該部分內容講“精”、講“透”,另一方面應給出明確的學習要求并強制性責令學生完成,這一環節可稱為“約束”,即教師應對學生的學習行為進行約束,以使每個學生都具備繼續學習的能力。持續深入學習階段要求學生能夠自主查閱資料,對已有知識進行深入思考,并能聯系、延伸并輻射到其他相關知識,該階段教學設計的核心思想可概括為“映射”,在該環節教學過程中,學生學習的主體地位不斷加強,教師課堂教學的作用由顯性主導逐漸轉化為隱性推動,通過問題研討、觀點展示等方式啟發引導學生進行開放性思考。第四個環節針對的是單元模塊知識的綜合應用階段,該環節教學實施中,教師根據單元模塊內容,挖掘出工程實際中與課程內容緊密相關的問題,并結合相關能力指標,為學生搭建任務情境,由學生自主調用各類資源解決問題,進行知識學習與應用反饋。

為降低專業教師整合情境設計和教學組織的難度,確保課程改革能夠落地實施,課程整合教學的基本思路是“知識模塊化、整合局部化、實施步驟化”,將課程整合教學細化分散到單元模塊中,并結合學生學習的心理狀態和認知規律,通過層層進階的四個環節進行模塊教學設計。強調每個教學環節的功能性和目的性,而不限定教學方法,教師與學生的課堂主導地位可以互換,灌輸式和強壓式也可以作為課程學習引導的必要手段,強化過程監督和激勵機制,將學生領進來并通過多樣化的任務要求讓學生在課程學習過程中能夠持續深入地走下去是課程教學設計的基礎。

1.3? “互聯網+課堂”的構建

互聯網信息傳遞快捷、交流形式多樣、數據統計分析準確的特點,擴大了教學、學習、交流的時域和場域,打破了專業課程“師資有限、大班授課、學用脫節”等現實屏障,為教學活動情境整合、形成學習評價、教學效能改善提供了條件和保障。真正意義上的“互聯網+課堂”并不是形式上的課堂搬家和技術包裝,而是在課程內容體系、教學活動設計、考核評價機制中引入“互聯”的思想,通過網絡和信息技術搭建教學資源“互通”和“互享”的平臺,實現教師與學生、學生與學生的“互動”“互促”和“互助”,為學生打造線上線下、課堂內外全方位沉浸式的學習環境,讓學生真正參與到教學中。

1.3.1? 豐富完善教與學的過程與形式

網絡一方面極大地擴充了教師備課、授課和學生學習的可利用資源與途徑,另一方面基于云班課、雨課堂等教學平臺和智能終端可從根本上改善課堂內外教與學的過程表現形式。在力學課程的教學實踐中,教師課前發布內容導學,引導學生有目標并針對性地查閱資料;課堂上利用圖片、動畫、視頻等資源完善多媒體課件[5],將抽象、多變的結構形式以及繁復的分析流程通過直觀、形象、生動的方式展示給學生,并要求學生在實時共享課件的基礎上,結合教師講授與個人理解對學習筆記進行深加工,改變傳統照“抄”記筆記的模式;課后開發新的作業形式,如知識點思維導圖、設計分析流程海報、實踐應用微視頻等,并設計多樣化的作業任務提交方式。這些做法在一定程度上完善和強化了整合教學第一階段對學生學習興趣的啟發和學習習慣的約束,并為知識的多樣化拓展提供了條件。

1.3.2? 強化課堂內外的互動交流

互聯網為課堂內外的互動交流提供了平臺和途徑:“彈幕”“在線測試”“隨機滾動點名提問”等方式可以督促全員參與課堂教學活動,并實時反饋學生的學習成效;而通過班級聊天群、討論區等能夠為學生搭建隨時隨地答疑解惑、分享交流的空間,只要討論話題設置新穎、貼合教學內容與工程實際,且教師即時點評,就能夠切實起到拋磚引玉的作用,推動學生積極參與;另外網絡和智能終端也為學生提供了學習成果展示的平臺,有利于學生的互學和互助。打破空間、時間的互動交流方便學生提出問題,激發了師生、生生之間各種觀點的碰撞,為整合教學任務實施營造了開放的情境氛圍。

1.3.3? 完善學習過程與成效量化評估

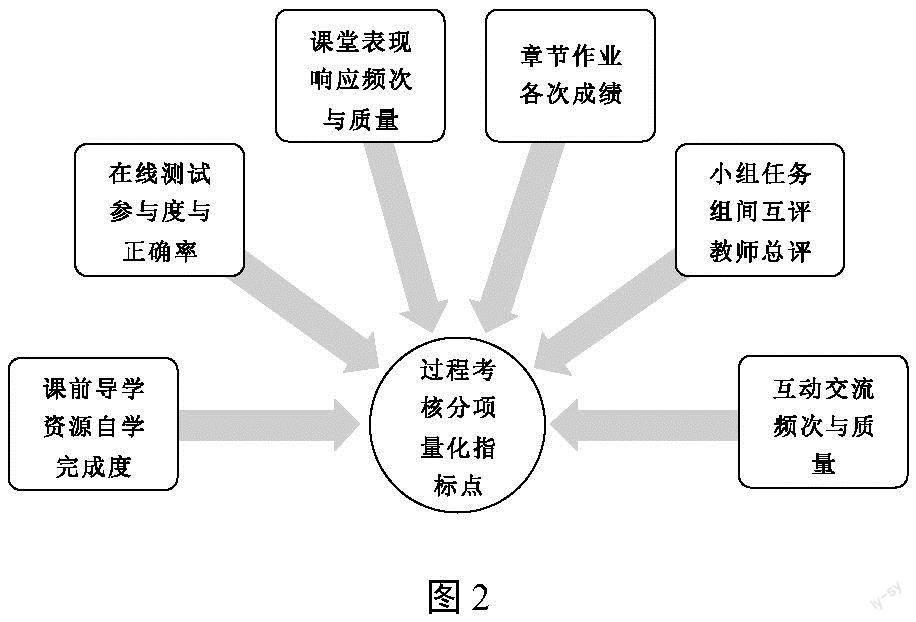

借助網絡平臺開展各項教學活動,讓移動終端成為課堂教學的聯動平臺和補充,從而對學生學習全過程進行數據追蹤和記錄。這為教師在教學過程中實時掌握學生的學習動態與成效,準確進行學情分析并及時調整教學方法提供了參考依據,更為學生最終成績的評定提供了細化具體的評價指標,使過程考核更加客觀公正。

圖2為結構理論課程過程考核分項量化指標點,借助于云班課、雨課堂等智能教學服務軟件,記錄學生在課程教學期間的點滴表現,并合理調配權重,對學生過程學習和平時表現進行量化評定。

實踐表明實體課堂和智能終端雙渠道的“互聯網+課堂”教學模式極大地提高了學生在課堂和學習過程中的存在感和參與度,尤其在大班授課中,借助智能教學軟件,每個學生都能夠獲得“一對一”的互動教學體驗,學生在課堂上不再是單一聽講的觀眾角色,而成為課堂的參與者及教學的推動者,由觀光式學習轉變為沉浸式學習,學生學習的積極性和自主性被充分激發。網絡不僅豐富了課堂表現形式,而且實現并規范了過程考核的量化管理,在學生體量大、師資有限的情況下,為專業課程整合教學的實施與組織提供了途徑。同時,實時的學習反饋及透明的學習軌跡提高了教師日常督促的針對性和有效性,對學生也起到一定的自我反思與激勵作用。

2? 結論

高校專業課程的本質目標是讓學生在了解專業知識框架體系的基礎上,感受專業魅力,培養專業興趣,構建基本專業素養與應用能力。整合視域下的課堂教學將課程內容細化拆分,對標具體能力指標,以能力指標為導向,甄選教學方法,設計并重組教學活動;并在互聯網技術手段的加持下,不斷豐富、完善和規范各項教學環節,搭建系統、連續、進階的模塊化教學單元,營造專業任務教學情境,為專業課程教學目標的達成提供可實施且高效的教學模式。

互聯網技術以及人工智能的不斷發展,對人類的認知模式和學習行為帶來巨大沖擊,甚至產生顛覆性影響,課堂形態和教學方法要不斷融合新的技術手段,實現自我演進與變革,構建高效能、高活力、高科技的互聯課堂以及智能課堂。

參考文獻

[1]汪凌.整合教學法:為了學生素質的發展——比利時X.羅日葉教授訪談[J].全球教育展望,2007(10):3-7.

[2]何玉紅.淺論整合教學法對我國課堂教學改革的啟示[J].教學實踐研究,2017(2):180-181.

[3]劉徽.以整合的思維來看教學——讀《整合教學法:教學中的能力和學業獲得的整合》[J].現代教學,2021(5):77-79.

[4]麻勇愛.過程重構與方法選擇:基于整合教學法的高校課堂教改探究[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2022(2):35-37.

[5]王藝霖,夏風敏,李建軍,等.移動互聯環境下的專業課程教改現狀與探討[J].大學教育,2018(5):77-79.