“互聯網+”下高職院校汽車專業的混合式教學研究

李俊勤 孫曉微

摘 要:21世紀以來“互聯網+”的學習方式已然成為高職院校教學改革的趨勢,在“互聯網+”時代下,高職院校汽車專業課程群的教學模式也亟待轉型。本文以高職學習通平臺為依托,實現資源共享、師生實時互動、在線學習,塑造全新的“互聯網+”汽車專業課程群的線上、線下混合式教育模式,為后續高職院校的混合式教學提供長效的發展和研究幫助。

關鍵詞:“互聯網+ 高職院校 汽車專業 混合式教學

1 研究背景

自2012年起,教育部每年組織開展全國職業院校技能大賽教學能力比賽(原全國信息化教學大賽),可見,信息化教學能力已經被高職院校所重視,同時高職院校汽車專業的混合式教學改革也到了實踐和探索。但在平時教學中,高職學校汽車專業的教學方式仍然主要以傳統課堂授課模式為主。在“互聯網+”下,汽車發動機構造與維修專業作為汽車專業課的教學模式更要轉變[1]。

互聯網和教育領域的結合使得學生獲取學習資源的方式、教師和學生之間的溝通方式、教與學的空間和時間都發生了極大變化。 學生遇到問題時,他們習慣于用手機搜索信息、查閱資料,接受碎片化信息和知識。因此,融合線上、線下的混合式教學模式既滿足了職業教育教學的改革需求,也符合信息化時代學生學習方式的變革。構建以學生為中心,使教師的教與導、學生的學和做的線上線下學習環境,實現教學效果最優化,對高職院校培養技能型人才有現實的必要性[2]。

2 當前高職院校汽車專業課程《汽車發動機構造與維修》教學現狀

2.1 教學模式單一,學生學習性主動弱

《汽車發動機構造與維修》課程不僅要求學生需要掌握汽車構造及原理,還要求學生能進行汽車發動機故障診斷與排除。傳統教學模式中,理論課教師滿堂灌、學生聽著做筆記,實操課教師示范操作、學生進行模仿操作,這樣學生都處于被動接受知識的狀態;而且,教材理論化嚴重,與企業人才需求嚴重脫節,根本調動不了學生的學習興趣,造成了課堂教學模式的單一性,從而影響課堂的整體教學質量。

2.2 教學重難點難量化,學生潛能未激發

理論部分的重難點是學生會識讀故障點及電路圖,能搞懂排故思路,這是實操部分的關鍵。否則學生被“趕”上實訓臺架,就會導致實操無法推進、學習興趣減退、注意力分散、課堂紀律渙散。時間一長會導致教師課堂難管理,學生的學習態度淡漠,學生潛能未激發。

2.3 教師關注度不均衡導致學生兩級分化

一方面,高職院校擴招使得實訓設備及臺架較難滿足全部所有學生都同時參與,所以教學任務往往這樣安排:一組學生在實操、其他組學生復習理論,因此教師不得不采用分組實訓;另一方面,實操步驟多、環節復雜,教師難以全程跟蹤,關注度不均衡,自控能力較差的學生一旦熟悉了實訓環節后興趣減退,他們不會主動實操排除故障,實操任務基本靠某幾個動手強的同學完成,而且整個實操環節教師全程跟蹤很難,結果是實操整體任務完成度良好,但實則學生成績兩極分化逐漸嚴重。

2.4 教學評價比較單一,過程考核基本忽略

傳統教學模式中,對教學效果的評估主要以期中和期末考試為準,缺乏日常教學的過程性診測評,是典型的“開環控制”和“結果性評價”。結果是學生以成績為導向, 而非能力為本位,同時實操考核往往因學生人數多、工位數少而采取小組考核的形式,難免有失公平性[3]。

3 “互聯網+”背景下高職汽車專業課程群混合式教學的必要性

混合式教學是將傳統課堂和網絡化課堂相融合[4]。它是一種將線上學習平臺和線下教學兩種學習環境相融合,并貫穿于課前、課中、課后整個教學活動中,同時借助線上學習平臺為學生提供學習資源及評價模式,并可以為學生提供主動性、創造性、個性化的一種新的教學形式。

3.1 職業教育改革的趨勢推動課堂教學改革

在“互聯網+”的推動下,基于學習通平臺,利用線上和線下兩種教學模式相結合的混合式教學代替傳統的以教師為中心的傳統教學模式,提高學生的主動性和參與度。基于信息技術混合式教學模式實現了教學效果的最大化,也是時代發展與職業教育改革的趨勢所在。

3.2 混合式教學課深度促使學生深度學習

隨著“互聯網+”已經上升為國家策略,高職汽車專業人才培養也需要做出相應的時代轉型。開展混合式教學的最終目的是有效提高大部分學生學習的深度。借助學習通平臺豐富的資源、教師設計的教學活動來激發學生的學習熱情,有效完成知識的整合和自我構建。

3.3 打造“線上”+“線下”多元合作的教學團隊

鑒于高職汽車專業課程“職業性”特點,構建以學校專職教師為主,以企業導師為輔的多元化教師團隊。通過各種學習平臺比如QQ、騰訊會議、釘釘等形式,打造“線上”+“線下”多元合作的教學團隊。

4 “互聯網+”背景下基于學習通平臺的混合式教學設計

4.1 混合式教學策略

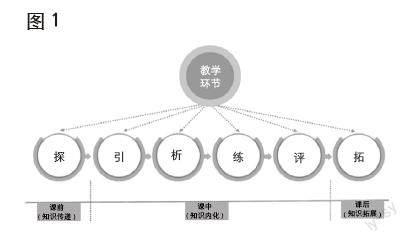

本文提出了基于學習通平臺應用于“汽車發動機構造與維修”課程的混合式教學設計框架。本課題采用“課前-知識傳遞”、“課中-知識內化”、“課后-知識拓展”的三大教學模塊,具體精心設計為“探→引→析→練→評→拓”六個教學環節。

4.2 混合式教學流程

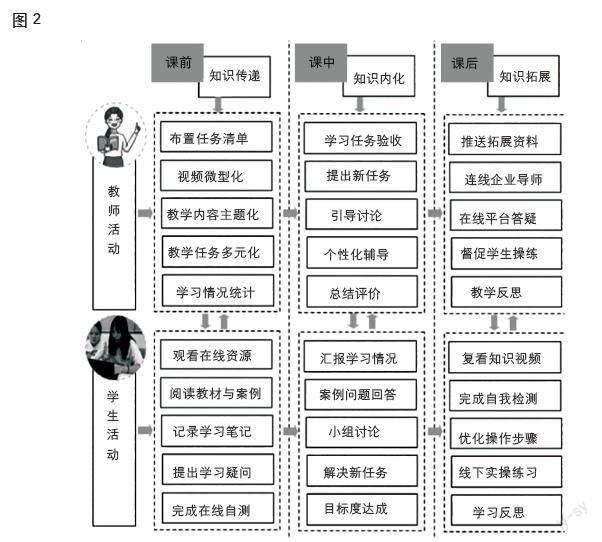

結合本課程的特點、學生學習水平,本文對教學過程中的教師、學生、平臺要素進行解讀,設計了基于學習通平臺的《汽車發動機構造與維修》課程的教學過程,包括課前、課中、課后三個環節,如下圖2所示。

5 混合式教學實踐及案例分析

本文在選取了《汽車發動機構造與維修》課程中《曲柄連桿機構》這一章進行案例設計。以驗證實際應用效果。

5.1 研究對象

本文的調查對象是甘肅交通職業技術學院22屆汽車檢測專業的兩個班:2201(30人)和2202(30人)。這些學生一方面成長于互聯網時代,對這些學生運用信息化資源和網絡平臺進行教學,有利于學生獲取信息化教學資源,利用碎片化時間學習。另一方面這兩個班大部分學生是通過中職單招入校的,文化基礎比較薄弱,思維活躍,動手實踐、合作探究的積極性高。

5.2 研究方法

本次調查的調查數據和信息的搜集工作主要采用問卷調查法和訪談法,全面了解學生學習的主動性、學習興趣、自主學習能力、課堂互動參與情況等,以驗證混合式教學是否能有效提升整體的教學質量。

本次調查共計發放了60份調查問卷份,收回問卷數60份,回收率為100%。調查期限為歷時一學期,兩個班級的所授課程完全一致,且該課程均由相同教師負責。

5.3 研究設計

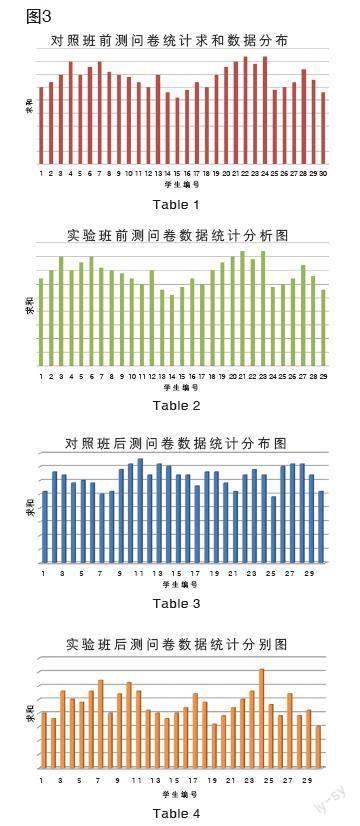

汽車檢測2201和2202分別為對照班和實驗班,對照班采用傳統教學,而實驗班采用混合式教學。第一次問卷調查(前測),目的是為了測試他們測試前的《汽車發動機構造與維修》的知識掌握水平和程度,15個問題各求30次和,然后進行兩組對比;18周后進行第二次問卷調查(和第一次問卷相同),同樣進行30次求和及對比。

5.4 數據收集和分析

以上圖表說明:數據越大,表示學生學習效果越差。圖1和圖2為測前對照班和實驗班的比較,通過計算得出,圖1的統計數據平均值為35.36,圖2的數據平均值為35.18,成績 基本分布相同,差距不大。圖3和圖4為測后對照班和實驗班的比較,通過計算得出,圖3的統計數據平均值為31.35,圖4的數據平均值為23.43,說明采用線上、線下混合式教學比傳統教學效果更佳;圖3和圖4進行實驗班內比較,可以看出實驗班混合式教學效果要優于對照班,更能提高學生自主學習及專業知識的應用,更能促進學生職業技能的培養。

6 結論

本文是在甘肅交通職業技術學院汽車檢測2201和2202班學生的《汽車發動機構造與維修》課上,分別采用“混合式”和“傳統教學”,結果顯示本文提出的混合式教學極大程度地激發了學生的學習興趣并提高了學習效果,改善了學生學習的積極性和主動性,培養學生樂學和好學。同時本文提出的線上、線下混合式教學也得到了實驗研究對象和其他專業課教師的認可,有效提升了課程整體的教學質量。

項目來源:“互聯網+”下高職院校汽車專業的混合式教學研究——以《汽車發動機構造與維修》為例。

參考文獻:

[1]張赟.基于中職云平臺的混合式教學實踐研究—以《汽車發動機故障診斷與排除》課程為例[M]..華東師范大學:2021.

[2]李逢慶,韓曉玲.混合式教學質量評價體系的構建與實踐[J].中國電化育,2017(11):108-113.

[3]陶一瑩,王金丹.“互聯網+”時代下高職院校學前教育專業混合式教學模式的應用研究—以音樂課程為例[J].教育觀察,2019(9):9-10.

[4]汽車檢測與維修技術專業混合式教學模式研究[J]農機化綜合研究:2022.4(10):169-171.

[5]王曉芳,崔軍.基于職教云平臺的線上線下混合式教學模式[J].電子技術與軟件工程, 2018(13): 124-125.