高職新能源汽車專業課程融入思政元素的教學探究

胡國靜 李思愚

摘 要:新能源汽車專業課程融入思政元素,是高職新能源汽車專業創新人才培養重要路徑。本文以《電動汽車動力電池及電源管理》課程為例,結合高職新能源汽車專業人才培養模式創新和專業特點推進課程思政建設,采用案例研究方法,理論研究和實踐探索相結合的方式對高職新能源汽車專業課程融入思政元素進行創新,在實施過程中形成閉環反饋系統,打破傳統思想學習與專業學習相互分離的局面,有效推動三全育人。

關鍵詞:高職教育 電動汽車 課程思政建設 新能源汽車專業

1 課程思政建設的背景

把加強課程思政高質量建設,推動形成育人新成效作為教育部高等教育司2023年工作要點。深入挖掘各類專業課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,破解課程思政“表面化”“硬融入”問題,這是創新和貫徹教育教學的創新途徑。讓教師的珍貴經驗貫通到學生的學習中,使顯性教育與隱形教育有機統一,形成德智體美勞全面發展的育人機制。因此,課程思政教育是全面提升人才培養的關鍵,具有重大的意義[1]。

課程思政建設是貫徹落實黨的二十大精神的有效方式。課程思政是現今國家對學生全方位進行思想政治教育的新要求。高校以“課程思政名師”、“職業教育思想政治骨干教師”等項目為依托進行的課程思政建設在職業教育中占據越來越重要的地位。思政教育與專業課程的有效融合是在課程思政建設過程中難點重點,本文采用調查法與案例法相結合完善課程思政教學教學設計與實施。通過有趣有力量的課程思政,使當代大學生擔當起時代責任。

2 結合專業推進課程思政建設

2.1 新能源汽車專業課程教學現狀

在進行新能源汽車人才培養模式研究過程中,通過實際教學、企業需要等實踐分析,以全面、多維度發展產教融合新能源汽車技術人才作為培養目標。高職新能源汽車專業在授課過程中,讓學生學習中國的前輩在發展機械、發展汽車的歷史行程中所付出的辛勤與汗水,這樣可以培養學生艱苦奮斗、吃苦耐勞的大國工匠精神,激發學生服務交通、科技報國的愛國主義情懷。專業實訓課以實現理論與實踐相結合,提高學生創新和實操能力,能真正做到知行合一。

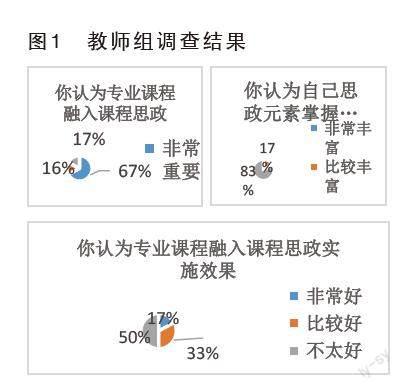

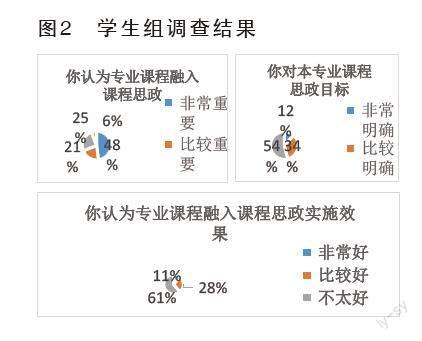

通過對甘肅交通職業技術學院、蘭州現代職業技術學院、蘭州石化職業技術大學、蘭州職業技術學院四所學校共6名新能源汽車高職專業教師和甘肅交通職業技術學院新能源汽車專業2021級和2022級共305名學生進行訪談和問卷調查了解高職新能源汽車專業課程融入思政元素的教學現狀。其中1名教齡30年,1名教齡10年,2名教齡6年,2名教齡3年。6名教師的課程思政融入情況如圖1、2所示。教師組共發放6分問卷回收6份,學生組共發放305分問卷回收305份,回收率均為100%。

調查發現主要存在以下問題:一是84%的專業教師認為課程思政比較重要,但思政元素欠缺,僅有17%的教師對思政元素掌握比較豐富,這成為制約專業課程融入思政元素的根本因素。二是學生學習積極性不高,甚至6%的學生認為課程思政的融入浪費時間。三是在教學環節方式方法有待創新。總之,由上圖看出,目前教師組和學生組普遍認為專業課程和課程思政的融合效果不理想。

2.2 課程建設思路

首先確定課程的教學目標、情感目標和思政目標。然后進行理論研究,通過問卷調查、對照實驗等方法來確定新能源汽車專業課程思政建設所存在的問題,以問題為導向進行教學實施,并對實施結果進行分析與評價進而完善專業培養目標和課程教學方法形成閉環反饋系統。具體實施過程如下:建設目標存在問題教學創新設計教學實施結果分析建設目標。

3 《電動汽車動力電池及電源管理》課程思政教學設計

本文以《電動汽車動力電池及電源管理》為例,該課程是新能源汽車技術專業的一門專業核心技術課程先修課程主要有《新能源汽車概論》、《汽車電工電子基礎》,后續課程主要有《混合動力汽結構、原理與維修》、《新能源汽車綜合故障診斷》等。從教學方法和手段入手進行專業課課程思政融入實施效果。本課程是新能源汽車技術專業的一門專業核心技術課程。明確課程知識點、思政目標、思政元素之間的關系,構建一目標兩要素的課程思政教學內容體系,將思政元素融入專業課程之中,探索符合專業特色的課程思政教學設計與實施路徑[2]。

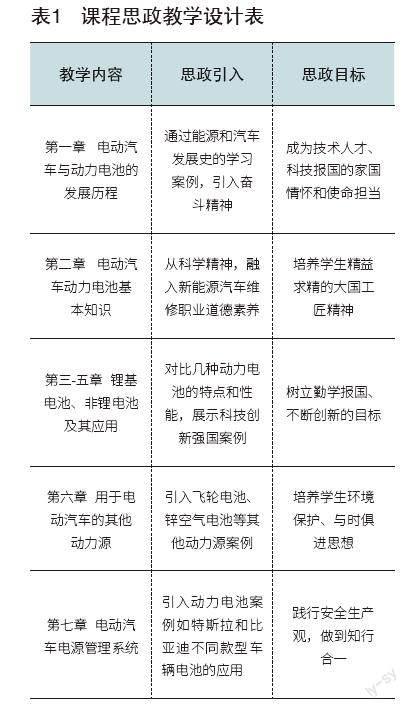

本課程共64學時、7個章節,5各方面主要培養學生對不同類型動力電池的結構、原理、特點、性能及檢測等知識的認知與理解,使學生迅速了解電動汽車動力電池相關知識、技術及應用情況[3]。根據課程目標,結合教學總課時數和教學場景,對“電動汽車及電源管理”知識模塊和技能點進行細分完成教學。結合當前課程思政要求,將總體的德育目標:深入貫徹落實黨的二十大精神、中國特色社會主義和中國夢教育、社會主義核心價值觀教育等宏觀目標進行細分,落實為具體的精神品德。將細分后的精神品德與每周課時所教學的知識模塊和技能點進行合理關聯,并恰當的放入實際思政案例,使思政內容與專業知有一個較好的結合點,如表1。

4 《電動汽車動力電池及電源管理》課程思政教學實施

4.1 確定教學目標

4.1.1 專業目標

通過本課程的學習要掌握電動汽車各類動力電池結構、原理、檢測及其管理系統的關鍵技術,了解各類動力電池的特性及其在電動汽車上的應用。

4.1.2 思政目標

教學目標的根本在于育人,課程思政的最終目標是教師不僅要專業化,也要事業化,要將教學目標與思政目標完美融合。理工類學科課程思政建設難度較大,但又不能籠統地將理工類學科課程和人文社科類課程等量齊觀、合二為一,否則專業課育人成效將大打折扣[4]。

4.2 教學過程

教學過程強調實用性和完整性,學生通過“做中學”提升課程吸引力。以課程思政教學為主題,提高創新能力,樹立正確的價值觀。在實施過程中形成閉環反饋系統,實時跟蹤,切實獲得課程思政教學成效。

具體實施過程如下:

第一步,導入新課。深度挖掘課程思政元素,整體規劃思政融入點,進行啟發式教學。例如第一章電動汽車與動力電池的發展歷程的學習中,可以先從能源發展史為切入點,激發起學生環境保護意識,再從開源的角度激發學生服務交通、科技報國的家國情懷和使命擔當。

第二步,課堂講學。以理實一體化教學為特點,以“教、學、做”為主線,靈活運用任務驅動法、案例法、情景法等教學方法,進行混合式教學,充分發揮學生的主觀能動性。

第三步,課后延展,課堂上學習知識是有限的。課后,學生對課堂學習進行總結,進行課后拓展學習和實踐練習,提高學生創新能力。

4.3 實施效果評價

本文運用問卷調查法對《電動汽車動力電池及電源管理》課程思政教學實施效果進行評價。調查對象為甘肅交通職業技術學院汽車檢測2021級學生和新能源2021級學生,這兩個專業均由同一教師同一學期講授該課程。該課程對于新能源汽車專業學生是考試課共64課時,對于汽車檢測專業學生來說是考查課共32課時。向這兩個專業發放調查問卷198份,回收198份,回收率為100%。調查對象符合該課程實際學習情況,具有代表性。

調查結果顯示在學期末和學期初相比,新能源汽車專業學生認為該課程融入課程思政比較重要的人數增加了20%,汽車檢測專業增加了15%。新能源汽車專業學生認為自己應該科技報國的人數增加了18%,汽車檢測專業增加了15%。同等時期,新能源汽車專業的學生比汽車檢測專業學生多12%認為該課程融入課程思政比較重要。可以看出,不同專業以及學生對專業課程的重視程度不同也會影響學生對課程思政的重視程度。課程思政的有效融合提升了學生的責任感和使命感,引導學生樹立正確的價值觀,提升教學成效。

5 總結

本文在調查研究的基礎上,理論與實踐相結合。以高職新能源汽車專業課程《電動汽車動力電池及電源管理》為依托,通過課程思政教學設計和實施方案創新教學方法和手段,結合實施效果分析充分挖掘課程思政元素,在教學中實現隱性思政,取得了良好的教學效果。學生在理論學習的基礎上,對于樹立大學生正確的人生觀、價值觀和世界觀更加深刻。在此基礎上需要增加課后實踐,通過對電動汽車動力電池以及動力電池充電設施更加全面的了解,繼續探索思政融合方法,加強課程思政教學和實施。

基金項目:名稱:基于模糊理論的電動汽車充電站諧波治理創新型研究,頒發單位:甘肅省教育廳,編號:2023A-271。

參考文獻:

[1]李兵,李濱,張志維.新時代背景下課程思政建設研究[J].職業技術,2020,19(12):56-60.

[2]朱布博,劉濤,孫少杰,常保利.高職專業課程融入思政元素的探索與實踐——以《動力電池及管理系統》課程為例[J].陜西教育(高教),2022(09):80-82.DOI:10.16773/j.cnki.1002-2058.2022.09.026.

[3]李恒,樊登柱,施蔣彬,李守娟,張雷.《電動汽車動力電池及其管理技術》課程思政實施探索[J].時代汽車,2021(24):32-33.

[4] 郎振紅.高校理工類學科課程思政建設的實踐研究[J].大學教育,2020(11):23-26+50.