批評譯學視域下的當代中國外交核心術語英譯研究

韓洋 胡開寶

[摘要] 本文以批評譯學為理論依據,采用語料庫方法,對比分析三個當代中國外交核心術語在不同時期的我國官方文件以及外媒中的英譯。研究發現,我國官方文件和外媒對“新型大國關系”的譯法較為一致,但對“國”的措辭存在較大差異;“一帶一路”在我國有明確的規范譯文和禁用譯法,外媒總體與我國一致,但也有使用禁用詞的情況;“命運共同體”在我國官方文件和外媒中的英譯存在相似的歷時變化。外交術語的英譯特征反映了意識形態的作用,具體表現為翻譯主體對術語的認識及其自身的政治意圖。

[關鍵詞] 批評譯學;當代中國外交術語;英譯;意識形態

[中圖分類號] H059[文獻標識碼] A[文獻編號] 1002-2643(2023)01-0104-10

On the English Translation of Contemporary Chinese Diplomatic Termsfrom the Perspective of Critical Translation Studies[JZ)]

HAN Yang1 HU Kaibao2

(1. College of Foreign Languages, University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093, China;2. Institute of Corpus Studies and Applications, Shanghai International Studies University,Shanghai 201620, China)

Abstract: Taking the theory of critical translation studies and the corpus-based approach, this paper makes a contrastive analysis of English translations of three essential contemporary Chinese diplomatic terms in Chinas official documents and foreign media in different periods. It is found that the English translations of “新型大國關系” in Chinas official documents and foreign media have identical structures, while being differentiated in choosing word for “國”. For the translation of “一帶一路”, most of the foreign media adopt the standardized translation in Chinas official documents, but some other translations that are explicitly prohibited can also be detected. The English translation of “命運共同體” experiences similar diachronic changes in Chinas official documents and foreign media. The ways of translating these terms reflect the role of ideology in the term interpretation and the political intention of the translation subject.

Key words: critical translation studies; contemporary Chinese diplomatic terms; English translation; ideology

1.引言

批評譯學是“在描寫性譯學框架下,依據批評語言學和批評話語分析的相關理論和原則,揭示翻譯與意識形態之間互動關系的研究”(胡開寶、孟令子, 2017: 58)。此處的意識形態并非指向階級利益和權力的狹義概念,而是涵蓋社會群體和個人的世界觀、價值觀、認知等的廣義概念。批評譯學旨在通過分析翻譯文本的選擇、譯文語言特征和譯文的接受等,揭示意識形態對翻譯的作用以及翻譯對意識形態的反作用。

中國外交話語體系中的核心術語是指黨和政府在外交活動中形成的,反映中國特色外交理念和大國方針、表達特定外交概念的詞或詞組。李宇明(2015)曾提出“一帶一路,語言鋪路”,建議啟動術語研究,擬定術語忌諱詞表。外交術語的翻譯具有重要的意識形態作用,有效的翻譯應正確體現術語的內涵,幫助目的語受眾理解中國外交理念與立場。

目前,外交術語的英譯研究以探討翻譯策略為主(劉宏偉, 2017; 黃衛峰, 2020),少數研究涉及術語翻譯與意識形態之間的關系(楊紅燕、王旭年, 2020)。現有研究在一定程度上反映了意識形態對術語英譯策略的作用,但涉及的語料數量、時間跨度和翻譯主體有限。有鑒于此,本文以中央政治文獻漢英平行語料庫①等為研究平臺,以美國當代英語語料庫(Corpus of Contemporary American English, COCA)②和網絡新聞語料庫(News on the Web, NOW Corpus)為目的語參照庫,選取當代中國外交話語中反映國際關系理念的核心術語“新型大國關系”“一帶一路”和“命運共同體”,從批評譯學的視角,對比不同時期的中國官方文件和國外主流媒體的英譯文,分析中國外交核心術語英譯背后的意識形態作用及其對意識形態的反作用。本研究試圖回答以下問題:三個核心術語在不同時期的英譯有何異同?國內外英譯有何異同?其背后的意識形態因素有哪些?對中國外交術語英譯有哪些啟示?

2.“新型大國關系”的英譯

20世紀90年代,時任國家主席江澤民提出發展以“不結盟、不對抗、不針對第三方”為特征的新型大國關系。2012年,中共十八大報告明確指出要“改善和發展同發達國家關系,拓寬合作領域,妥善處理分歧,推動建立長期穩定健康發展的新型大國關系”。2013年的中美兩國元首“莊園會晤”中,習近平主席首次向美國總統正式提出構建“不沖突、不對抗、相互尊重、合作共贏”的新型大國關系。2014年,習近平詳述了新型大國關系的內涵,即“增進互信,把握方向;相互尊重,聚同化異;平等互利,深化合作;著眼民眾,加深友誼”。由上述歷史脈絡(武力、王蕾, 2014: 253)可知,“新型大國關系”的內涵有所豐富,“大國”主體也從泛指世界上的主要國家到聚焦中美兩國。

檢索中央政治文獻語料庫等中國官方文件庫發現,“新型大國關系”的英譯文主要有“a new type of relationship among the major countries”(2011年《中國的和平發展》)、“a new type of relations with other major countries”(2012年《十八大報告》)、“the new model of major-country relations”(2015年《十八大報告》)、“a new type of relationship between major countries”和“a new model of major-country relations”(《中國重要政治詞匯對外翻譯標準化專題庫》,以下簡稱《標準化專題庫》)。根據王曉莉、胡開寶(2021)對2012至2018年英美主流媒體用詞的考察,2014年之前,英美主流媒體主要將“新型大國關系”譯為“a new type of great power relationship”;2014年之后,英國主流媒體較多采用“a new type of great power relations”,美國媒體多用“a new model of great power relations”。我們進一步在NOW Corpus 中進行檢索,發現2021年“新型大國關系”的主要英譯名中“great-power relations”占比最高,接近60%,“major-power relations”占25%左右,而“major country relations”占比不到20%。綜上可見,“新型大國關系”中外英譯的差異主要有二。首先,“大國”在我國官方文件和外媒報道中分別譯為“major countries”和“great power”。其次,“新型”在我國官方文件中主要譯為“new type”和“new model”,早期多用“type”,近年“model”增多;美國主流媒體在2014年之后也多使用“new model”,而英國媒體一直主要用“new type”。

針對國內外譯文中存在顯著差異的兩組用詞,我們查閱《牛津英漢雙解詞典》得知,“country”是指稱國家時最普遍使用的中性詞(the most usual, neutral word for a geographical area that has or used to have its own government);“power”有控制義和權威義(political control, with great military strength),在指稱國家時暗指了國家的強大影響力和軍事實力;“type”即具有某一或某些特征的種類、類型(kind or sort);“model”指具有設計、典型和示范性的模式、類型或模范(excellent example)。此外,通過檢索COCA我們發現“country”和“power”在英語母語語境中的應用范圍和搭配方式有顯著差異。“country”的主題詞中,數量最多的前5位為“developed”“global”“economic”“international”“developing”,主要涉及發達國家、發展中國家、國家經濟等話題;搭配的名詞主要為國家名稱,如“US”“China”。而“power”主要應用在與電力、能源有關的話題中,數量最多的前10位主題詞為“electricity”“energy”“generator”“utility”“plant”“electric”“solar”“grid”“wind”“fuel”。

我們認為,英美主流媒體舍棄“國家”對應的英語常規用詞“country”而采用“power”,是一種具有突顯或標記性的行為,突顯的正是“power”不同于“country”的語義內涵,即控制義、權威義、軍事實力和影響力。另外,“新型”直譯為“new type”,是對這一國際關系存續時間的客觀描述,而譯為“new model”更能夠突顯新范式的引領義和意識形態內涵。“新型大國關系”的不同英譯方式反映了我國官方與英美主流媒體意識形態的差異。

其一,我國官方與英美主流媒體對“新型大國關系”的認識不同。2013年6月“莊園會晤”中,習近平主席指出“中美應該也可以走出一條不同于歷史上大國沖突對抗的新路。雙方同意,共同努力構建新型大國關系,相互尊重,合作共贏,造福兩國人民和世界人民”(許新等, 2019: 120),明確說明了新型大國關系的內涵及其對于中美和世界人民的意義。我國官方機構準確把握這一術語的內涵并在英譯時采用相對中性的“country”翻譯“國”,減少可能產生的誤解,這與我國政治文獻翻譯“忠實于原文意義、準確表達政治文獻的思想內涵”(國家語言文字工作委員會, 2019: 166)的理念一致。與此不同,美國將“新型大國關系”理解為“是對其全球及東亞地區領導地位的一種挑戰”(吳心伯, 2016: 76),因而或是“采取回避態度”(同上),或是將其霸權思維反映于語言中,以“great power”翻譯“大國”。

其二,我國官方與英美主流媒體的政治意圖也存在差異。我國客觀表達和平理念,在大國關系的參與主體上具有包容性,“習主席創導的構建新型大國關系,不僅僅限于中美兩個大國之間”(彭光謙、徐長銀, 2017: 158),還包括中俄關系、與印度等其他新興大國之間的關系,因而我國官方英譯中無語義渲染,對“國”未做特殊強調和指向。而美國的政治意圖不同,以“great power”翻譯“大國”突顯其大國身份和影響力。在COCA中出現1352次的“great power”反映出美國話語中這一搭配強調美國主導地位的政治傾向性,例如“It is the responsibility of the president to use Americas great power to shape history... I believe that if America does not lead, others will... and the world will grow darker”(COCA)。美國突顯自身的意圖在英美兩國不同的翻譯方式上也有所體現,例如,美國媒體將“新型大國關系”描述為“美中關系”新范式并突出美方引領作用,例如美國進步中心(CAP)網站報道“In conjunction with the initiative of the two presidents, we proposed that our track II focus on the very topic that engaged the leaders: building a new model of major power relations between the United States and China.”(2014-2-20);而英國媒體以“type”指稱中美新型大國關系,僅將其描述為一種關系類型,例如“The new buzzword, formulated by Xi Jinping... is ‘new type of great power relations and, at one level, the US seems to have embraced the idea”(NOW Corpus-GB-13-06-09)。此外,美國媒體還試圖通過渲染意識形態對立影響民眾對中國理念和形象的認識,加深對華誤解,例如“China no longer accepts American leadership as the foundation of the regional strategic order and instead seeks a ‘new model of great power relations. This probably means it wants to take Americas place as Asias primary power”(NOW Corpus-US-16-03-27)。

3.“一帶一路”的英譯

“一帶一路”是習近平主席于2013年9月和10月先后提出的“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”倡議的簡稱。其中,“絲綢之路經濟帶”是指沿古絲綢之路打造的新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國-中亞-西亞、中國-中南半島等國際經濟合作走廊,“21世紀海上絲綢之路”是指沿古代海上貿易路線展開的從中國沿海港口出發、過南海到印度洋延伸至歐洲以及過南海到南太平洋的貿易之路。“一帶一路”打造的是“一個大范圍、寬領域、深層次的區域經濟一體化新格局”(王銘玉、崔雪波, 2021: 12),具有包容和開放性。

目前,我國官方文件中“一帶一路”的英譯包括“the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road”(中央政治文獻英譯語料庫2015年政府工作報告;《關于規范使用“一帶一路”倡議英文譯法的通知》,以下簡稱《規范》)、“one Belt and one Road”(《標準化專題庫》)、“the Belt and Road Initiative”(《標準化專題庫》;《規范》)、“the Belt and Road”(《標準化專題庫》;《規范》)和“the land and maritime Silk Road initiative”(《規范》)。胡開寶、陳超婧(2018)對英美印主流媒體中“一帶一路”英譯的考察顯示,2015年之前“New Silk Road”的使用頻率較高,2015年至2017年“One Belt One Road”使用頻率較高,而2017年“Belt and Road”使用頻率較高。我們進一步在NOW Corpus 中檢索發現,2021年“一帶一路”的主要英譯名中,我國官方提供的“belt and road (initiative)”占比最高,約為90%,“one belt (and) one road”占比約為3.4%,而如“new silk road”“belt and road strategy/program/project/scheme/plan”等的其他譯法總占比約為6.5%。綜上可見,近年來我國官方“一帶一路”英譯在國外有較高接受度,但值得關注的是,我國官方明確不建議使用的“strategy”“program”“project”等譯法也在外媒報道中多次出現。

我國政府之所以用《規范》將“一帶一路”的英譯文明確為“the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road”“the Belt and Road (initiative)”“the land and maritime Silk Road initiative”,且不推薦使用“one belt (and) one road”及外媒的“belt and road strategy”“new silk road”等其他譯文,與英文用詞的語義內涵、語義傾向及我國政府的外宣立場有關。

首先,“one belt (and) one road”雖與“一帶一路”形式接近,但英文中用作數詞的“one”并不能再現“一帶一路”中“一”的豐富內涵。根據《新華字典》,“一”可作形容詞,有“專一”“全部”“相同”“聯合”義。因而,“一帶一路”不僅指具體的經濟帶,也是一項與有相同愿景的國家共商共建共享的聯合發展倡議。相比之下,“the belt and road”聚焦“belt”和“road”而不強調數量或合作范圍,更為貼切。

其次,“initiative”與“strategy”“program”“project”“scheme”“plan”的語義傾向不同。查閱《牛津英漢雙解詞典》并檢索COCA可知,上述詞語雖均有“plan”計劃之義,但側重點不同。“initiative”強調計劃之首創性,即為解決特定問題而形成的具有創造性的倡議,常見搭配有“peace initiative”,語義積極;“strategy”突顯戰略性,與“intervention”搭配可表現沖突;“program”著重于計劃的進程;“project”暗含了目的性,搭配“ambitious”可突出野心;“scheme”側重以實現自身目的而欺騙他人的詭計之義,其常見搭配詞“fraud”也顯示出欺騙的語義。“一帶一路”旨在“同沿線各國分享中國發展機遇,實現共同繁榮”(習近平, 2017a),并無“沖突”“野心”“欺騙”等內涵。中央黨校國際戰略研究所趙磊(2015)曾提及“一帶一路”不應使用“戰略”一詞,避免給國際社會帶來沖突或威懾的印象;新華社發布《新華社新聞信息報道中的禁用詞和慎用詞》將“‘一帶一路戰略”列為禁用詞。然而,外媒并未杜絕“strategy”“scheme”等英譯文。“We will have no major base in South Asia... the Belt and Road strategy of China across Asia into Europe goes right through Afghanistan”(NOW Corpus-US-21-07-06)和“This is exactly the sort of thing that we are seeing them do with countries all around the world through their Belt and Road scheme. Buying off countries through seemingly cheap huge loans that will never be paid back” (NOW Corpus-NZ-21-08-25)等帶有“軍事化”“欺騙性”語義的表述反映了個別外媒的誤解或誤導意圖。

最后,“new silk road”的歷史淵源易使西方讀者產生誤解。“New Silk Road Initiative”是2011年7月由美國前國務卿希拉里提出的跨區域經濟計劃,即以阿富汗為中心打造一個連接中亞和南亞地區的經濟圈。作為美國的“中亞政策”,該計劃的目標是通過重建各類基礎設施,將阿富汗打造為地區交通和貿易樞紐,“保證‘后撤軍時代阿富汗的穩定,鞏固美國的戰果”,同時“保持并強化美國在該地區的地位和影響力”,“促使阿富汗和周邊國家的‘美國化”(《大國戰略》編委會, 2018: 99-101),與我國“一帶一路”的理念不符。“New Silk Road”易引發語義遷移,并不適于作為英譯名,但仍有外媒使用,如“We accordingly witness how New Silk Road has become overt expression of Chinas power ambitions in the 21st century, aiming to refashion the global geopolitical landscape”(NOW Corpus-IN-21-02-17),渲染“一帶一路”重塑全球地緣政治版圖的野心。

我國官方禁用詞在外媒中的應用與外媒代表的利益集團的政治意圖有關,例如美國和印度媒體分別以“strategy”“new silk road”表現軍事化和野心。美國并非“一帶一路”沿線國,但其“新絲綢之路計劃”地圖范圍顯示出“美國對中國陸上包抄”“削弱中國在亞歐大陸的優勢”的意圖(《大國戰略》編委會, 2018: 101)。美國的競爭和博弈意識在其新聞話語中有所體現,如華爾街財經新聞網站TheStreet報道“How was China so successful in turning the tables on America? And why was the U.S. so reluctant to implement its version of the New Silk Road plan?”(2017-05-12)。印度作為南亞次大陸面積最大的國家,是歐亞大陸“重要的地緣戰略力量”,有“濃厚的大國情結”,其國家戰略是“立足南亞,控制印度洋,爭當世界一等強國”(《大國戰略》編委會, 2018: 438),這一基于國家利益的意識形態可以一定程度上解釋其媒體對中國“一帶一路”倡議的懷疑。

4.“命運共同體”的英譯

“命運共同體”最早用以描述兩岸關系,而“人類命運共同體”概念首次被提及是在2011年發布的《中國的和平發展》白皮書中。2012年,黨的十八大對“人類命運共同體”做出完整表述,即“在追求本國利益時兼顧他國合理關切,在謀求本國發展中促進各國共同發展,建立更加平等均衡的新型全球發展伙伴關系,同舟共濟,權責共擔,增進人類共同利益”。2017年1月18日,習近平主席在聯合國日內瓦總部發表了題為《共同構建人類命運共同體》的主旨演講,強調建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。同年,聯合國將該理念納入關于“經濟、社會、文化權利”和“防止外空軍備競賽”等幾份決議之中。從“命運共同體”概念的發展脈絡可以看出其語義內涵不斷豐富,從國內到鄰國和亞洲區域再到全人類,從血脈相連到共同發展再到開放包容的命運共同體,越來越展現出中國智慧和中國擔當。

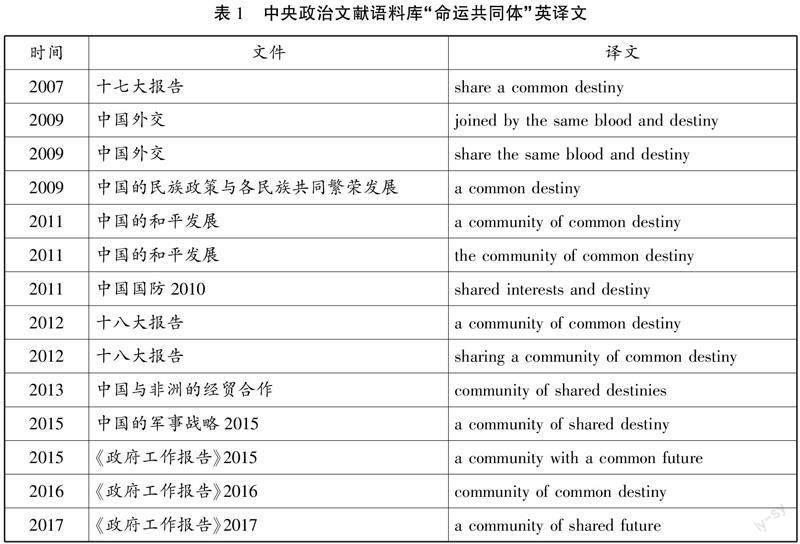

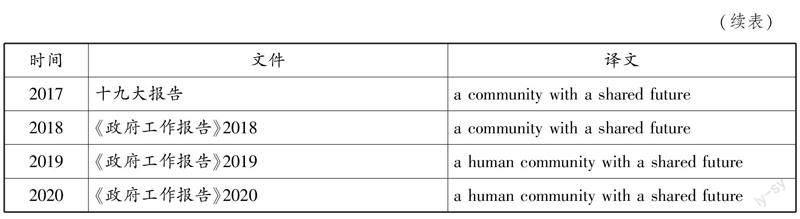

中央政治文獻語料庫中“命運共同體”的英譯文如表1所示。表中可見,2007年到2020年我國官方文件中“命運共同體”的英譯文主要有三種:2015年之前為“a community of share/common destiny”,2015年為“a community of common destiny/future”,2015年之后基本均為“a community with a shared future”。在《標準化專題庫》中,“命運共同體”的規范英譯文為“community with a shared future”和“Asian community of common destiny”。根據許文勝、方碩瑜(2020)的考察,外媒“命運共同體”的英譯中,“common destiny”在2016年之前占比最高,“shared destiny”在2016年占比較多,而“shared future”2016年之后占比顯著上升并在2018年應用頻數達到高峰。我們進一步在NOW Corpus 中檢索,發現2021年“shared future”占比最高,超過92%,“shared destiny”占比約為5%,而“common destiny”僅占2%。總體而言,我國官方文件與外媒對“命運共同體”的英譯均呈現出由“common destiny”到“shared destiny”再到“shared future”的變化,且轉變的時間節點較為一致。

我們在英語詞典和COCA中對“命運共同體”國內外主要英譯的用詞“destiny”“future”“common”“share”進行考察得知,“destiny”意為無法改變的天命以及主宰或控制事物的力量,常與“control”“fate”“god”“common”“divine”等詞搭配出現在關于人類救贖等神學討論中;“future”是指未來的時間階段和成功的前途,主要用于討論技術創新、全球發展趨勢等話題,與“bright”“optimistic”“sustainable”“hope”搭配表達有希望、迎來光明等美好愿景;“common”作為形容詞指常見的、共有的、普通的;“share”作為動詞表示共有、共享、共情和共擔。“命運共同體”最早用以指稱大陸和臺灣之間血脈相連的關系,譯為“common destiny”,體現了命運共有的屬性。2015年,習近平出席博鰲亞洲論壇年會時提出了“通過邁向亞洲命運共同體,推動建設人類命運共同體”的倡議。“命運共同體”的指稱主體從本國向洲際區域及全球各國轉變。同時,其內涵也由“共同命運”向“開放包容、共同繁榮”的共享共擔理念轉變。“common destiny”通常指一國的命運,無法適應“命運共同體”不斷擴大的主體范圍和豐富的內涵,因此“shared future”逐漸取而代之。

結合上述對“命運共同體”英譯及其語義的考察,我們認為中外媒體對“命運共同體”英譯方式的歷時轉變離不開意識形態的作用。首先,翻譯界對術語翻譯中的意識形態問題的認識不斷提升。鮑川運在訪談中談及“命運共同體”兩種譯法的意識形態差異,指出“destiny”的內涵比較消極和被動,與“命運共同體”所要表達的積極向上、共同發展的理念不同,而“shared future”能準確體現“命運共同體”的內涵(楊平, 2017: 25)。

其次,我國的政治思想和外交理念在新時期有所發展。黨的十八大以來,黨中央積極推進外交理論和實踐創新。2014年,習近平在中央外事工作會議上指出“我們要在總結實踐經驗的基礎上,豐富和發展對外工作理念,使我國對外工作有鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派”(習近平, 2017b: 443);“命運共同體”英譯的變化恰與此理念相適應。2015年之前,“命運共同體”在國內外基本均譯為“common destiny”,COCA中“common destiny”出現68次,但多指稱一國一民的命運,未體現中國政治理念的內涵及中國特色,例如“We must all rise above the hate, move past our divisions and embrace our common destiny as Americans”(COCA)。2015年譯文“common destiny”和“shared future”并存,反映了我國官方翻譯機構在翻譯方式上的探索和創新。2015年之后,該術語的英譯基本確立為“shared future”,比“common destiny”更能準確地再現“命運共同體”的內涵和中國特色。

此外,外媒與我國官方文件英譯文的同步趨勢體現了國外媒體對我國政治話語理念認識的增進和總體上的認同,而認識和認同的內在驅動力正是國家的政治利益訴求。據張勵、黎亞洲(2018)對“人類命運共同體”國際認知的研究,超過70%的英法報道和評論持積極態度,認為該理念是解決全球問題的中國方案,符合人類發展的愿景,在全球與區域格局構建中有積極意義,可見這一中國方案順應了各國求同存異、共同發展的普遍政治訴求。2017年,聯合國將“人類命運共同體”納入涉及全球問題的多份決議之中,聯合國秘書長古特雷斯指出:“China has become an important pillar of multilateralism, and the purpose of multilateralism is to establish a community of shared future for all humankind”(China Today, 2017-9-28),這從全球層面表達了對“命運共同體”這一理念的認同,同時推動了術語譯文的統一。

5.結語

外交術語英譯對于建構中國形象、推動中國外交理念的傳播和接受具有重要意義。由當代中國外交話語中三個核心術語不同的英譯歷程可以看出,術語的官方英譯文并非一成不變,且不一定被國外媒體接受,意識形態因素在其中發揮了重要作用,具體包括翻譯主體對術語理念的認識及其政治意圖。通過研究我們建議外交術語翻譯及宣傳工作按以下四點穩步展開:一是準確把握術語內涵和英譯用詞的語義韻,統一英譯用詞;二是提煉術語的普適性價值理念和全球性意義,擴大術語受眾面;三是借助聯合國等國際組織、網絡媒體等推廣術語理念,擴展英譯傳播渠道,減少個別國家官媒的意識形態加持;四是采用多模態的英譯形式,將目的語難以表達的術語內涵以圖片、視頻等形式生動再現。

注釋:

① 中央政治文獻漢英平行語料庫收錄1990至2020年的《政府工作報告》、白皮書、兩會報告等文獻及其英譯文,庫容為漢語220萬字,英語166萬詞,共計386萬字/詞。

② 美國當代英語語料庫由美國楊百翰大學語言學教授Mark Davie開發,庫容約4.5億詞,涵蓋美國當代口語、流行雜志、報紙、學術期刊、小說五大類型語料。

參考文獻

[1]CAP. U.S.-China Relations: Toward a New Model of Major Power Relationship [N/OL]. 2014-02-20. https://www.americanprogress.org/article/u-s-china-relations-toward-a-new-model-of-major-power-relationship/.[2023-01-16]

[2]China Today. Jointly Building a Community of Shared Future for All Humankind [N/OL]. 2017-09-28. http://www.chinatoday.com.cn/english/economy/2017-09/28/content_747590.htm. [2023-1-16]

[3]TheStreet. The Rise and Fall of Americas New Silk Road Strategy [N/OL]. 2017-05-12. https://www.thestreet.com/economonitor/emerging-markets/the-rise-and-fall-of-america-s-new-silk-road-strategy. [2023-01-16]

[4]《大國戰略》編委會. 大國戰略:“一帶一路”再創絲綢之路新輝煌[M]. 成都: 電子科技大學出版社, 2018.

[5]國家語言文字工作委員會. 中國語言政策研究報告2018[M]. 北京: 商務印書館, 2019.

[6]胡開寶, 陳超婧. 中國特色大國外交術語英譯在英美印等國的傳播與接受研究——以“一帶一路”英譯為例[J]. 外語電化教學, 2018, (2): 43-50.

[7]胡開寶, 孟令子. 批評譯學研究:翻譯研究新進展[J]. 外國語(上海外國語大學學報), 2017, (6): 57-68.

[8]黃衛峰. 語境論視角下“中國夢”之英譯再思考[J]. 中國科技術語, 2020, (4): 64-68.

[9]李宇明. “一帶一路”需要語言鋪路[J]. 中國科技術語, 2015, (6): 62.

[10]劉宏偉. 政治術語跨文化傳播中的語境依賴性——以“中國夢”英譯為例[J] 天津外國語大學學報, 2017, (3): 1-6.

[11]彭光謙, 徐長銀. 世界老二不好當[M]. 上海: 上海遠東出版社, 2017.

[12]王銘玉, 崔雪波.“一帶一路”背景下的對外話語體系與建構[J]. 山東外語教學, 2021, (5): 10-20.

[13]王曉莉, 胡開寶. 外交術語“新型大國關系”英譯在英美的傳播與接受研究[J]. 上海翻譯, 2021, (1): 89-94.

[14]吳心伯. 美國問題研究(總第二十三輯)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016.

[15]武力, 王蕾. 中國1949-2014[M]. 北京: 北京時代華文書局, 2014.

[16]習近平. 習近平談“一帶一路”[EB/OL]. 人民網, 2017a-04-12. http://politics.people.com.cn/n1/2017/0412/c1001-29203823.html. [2023-01-16]

[17]習近平. 攜手建設更加美好的世界——在中國共產黨與世界政黨高層對話會上的主旨講話(2017年12月1日)[M]. 北京: 人民出版社, 2017b.

[18]許文勝,方碩瑜. “人類命運共同體”英譯在英語社會的傳播與接受——基于G20國家新聞報道的研究[J]. 當代外語研究, 2020, (4): 82-95.

[19]許新, 趙懷志, 沈文娟. 治國理政新實踐——習近平總書記重要活動通訊選(一) [M]. 北京: 新華出版社, 2019.

[20]楊紅燕, 王旭年. 政治術語翻譯過程中的認知識解——以“新型大國關系”英譯為例[J]. 外國語文研究, 2020, (3): 69-77.

[21]楊平. 從“中國關鍵詞”看中國特色政治話語的對外傳播——專訪美國明德大學蒙特雷國際研究學院鮑川運教授[J]. 對外傳播, 2017, (4): 22-25.

[22]張勵, 黎亞洲. 國際媒體對人類命運共同體的認知與中國應對之策——以2013年至2018年3月英法語的全球報道為樣本[J]. 國際關系研究, 2018, (4): 21-36.

[23]趙磊.“一帶一路”英文譯法應盡早明確[EB/OL]. 中華人民共和國國務院新聞辦公室, 2015-06-15. http://www.scio.gov.cn/zhzc/35353/35354/Document/1506536/1506536.htm. [2023-01-16]

(責任編輯:方茗)

收稿日期:2022-07-13;修改稿,2023-01-16;本刊修訂,2023-02-06

基金項目:本文系國家社科基金一般項目“基于語料庫的中央政治文獻英譯研究”(項目編號:16BYY012)和國家社科基金重大項目“中國特色大國外交的話語構建、翻譯與傳播研究”(項目編號:17ZDA319)的階段性成果。

作者簡介:韓洋,博士,講師。研究方向:語料庫翻譯學。電子郵箱:hanyang@usst.edu.cn。胡開寶,博士、教授、博士生導師。研究方向:語料庫翻譯學、話語研究。電子郵箱:2019001@shisu.edu.cn。

引用信息:韓洋,胡開寶.批評譯學視域下的當代中國外交核心術語英譯研究[J].山東外語教學,2023,(1):104-113.