學科實踐:提升學生語文核心素養的基石

【摘要】義務教育課程方案與課程標準強調素養導向、學科育人。學生在具體的語文學習過程中,基于真實學情而形成的一系列的學科做法即為學科實踐,它是一種指向實踐的知識觀與學習觀。有效的學科實踐應更為關注學生需要“學什么”,凸顯學生應該“怎么學”,明確學生具體應該“學到什么程度”。

【關鍵詞】學科實踐;語文學習;核心素養

作者簡介:徐海娟(1989—),女,江蘇省南通市經濟技術開發區實驗小學教育集團。

語文學科實踐,就是學生在具體的語文學習過程中,基于真實學情而形成的一系列學科做法。它與傳統語文學科知識傳授的方式相比,更為關注學生需要“學什么”,強調學科核心素養的形成與發展導向;更為凸顯學生應該“怎么學”,強調學生自主、合作、探究的學習方式;更為明確學生具體應該“學到什么程度”,落實“教—學—評”一體化。義務教育課程方案與課程標準強調素養導向、學科育人。教師以學生的語文學習為切入口,基于核心素養的形成與發展,為學生的學習創設積極的語文學科實踐活動,是面向學生終身發展、全面發展的學科嘗試。通過積極的語言實踐,學生可以體會語言文字的特點和運用規律,積累一定的語言經驗,培養語言文字運用的能力,進而提高閱讀和理解能力、溝通與交流能力、批判和反思能力、審美與鑒賞能力等,最終提升核心素養。

一、以生為本,明確“學什么”的意識

學生是學科學習的主體,也是學科實踐的主體。從學科實踐的視野出發,回看學生的語文學習生活,可以發現,教學離不開學生的認知結構、身心發展規律、學習興趣,這些是學生進行學科實踐的現實起點,教師應準確把握。扎實的語文學科實踐,從學生的學習起點出發,面向真實的生活問題,符合以學習為中心的教學邏輯。

(一)基于核心要素,貼近學情進行設計

以部編版五年級上冊第一單元為例,這一單元的語文要素是:初步了解課文借助具體事物抒發感情的方法;寫一種事物,表達自己的情感。在教學《白鷺》這一課時,部分教師往往會引領學生學習白鷺“外形之美”的語段描寫,讓學生在了解課文的句式表達結構之后,將“模仿課文中的方法寫一段動物外形描寫”作為學習任務。這種任務教學較為程序化,將學習實踐局限在外形描寫的語段中,并沒有真正使學生與文中“精巧的詩”“一切都很適宜”之間產生情感聯系。因此,教師要深度分析學生的學情,設計一系列語文實踐活動。任務一:有聲誦讀。教師組織學生進行有聲誦讀活動,讓學生在全情投入的狀態中品味課文語言;任務二:化文為“畫”。文本兩三句成一段,語言精練,對學生而言比較抽象,因此教師可以讓學生抓住關鍵詞語,進行概述表達,說說看到的畫面,并嘗試給畫面命名;任務三:自由改寫。學生結合所學知識,搜集一定的資料,加深對白鷺的了解,嘗試用自己的話贊美白鷺。任務四:仿寫創編。模仿課文的表達方式,并嘗試用這種表達方式描寫自己喜愛的某個人或物。

在以上誦讀、概述、改寫和創編的語用實踐中,教師以語文要素的現實目標為導向,貼近學情設計學科實踐內容,引導學生在感受、理解、欣賞、評價中表達,充分調動學生的情感體驗與積累而進行遷移運用,體現了語文學科工具性與人文性的統一,落實了單元語文要素在單篇課文教學中的獨特價值,讓學習真正發生。

(二)找準學習生長點,貼合難點展開教學

語文課程是實踐性課程,應著重培養學生的語文實踐能力,而培養這種能力的主要途徑也是語文實踐。課標對“實踐性”做了進一步細化闡述,強調語文學習的情境性和經驗性[1]。語文學科實踐,就是在學習語文的過程中,用語文的方式、方法、工具和能力去解決真實情境中的問題的過程。教師不僅需要明確學生已有的學科知識能力水平,以此作為學科實踐活動的邏輯起點,還要把握住教學的重難點,以免所組織的學科實踐只停留在舊知層面,出現一定的片面性。

以《落花生》一文為例,在教學“議花生”這一段時,教師需要緊扣重點,品讀文中父親與“我”的對話,引導學生聯系生活談談自己的看法。學生在閱讀中發現,通過這次“議花生”的過程,父親對“我”進行了一次做人的教育,花生既是“物”,也是一個值得被贊美的“人”。學生在與文本的對話中發現“物”與“人”之間的關系,了解了“借物喻人”這種表達方法。基于此,教師可以設計“平凡人不平凡”為主題的學科實踐活動,讓學生在同類型文章的比較閱讀中,反復感受“借物喻人”的寫作表達方式,同時發現和整理身邊平凡人的不平凡之處,促使學生進行語用實踐。

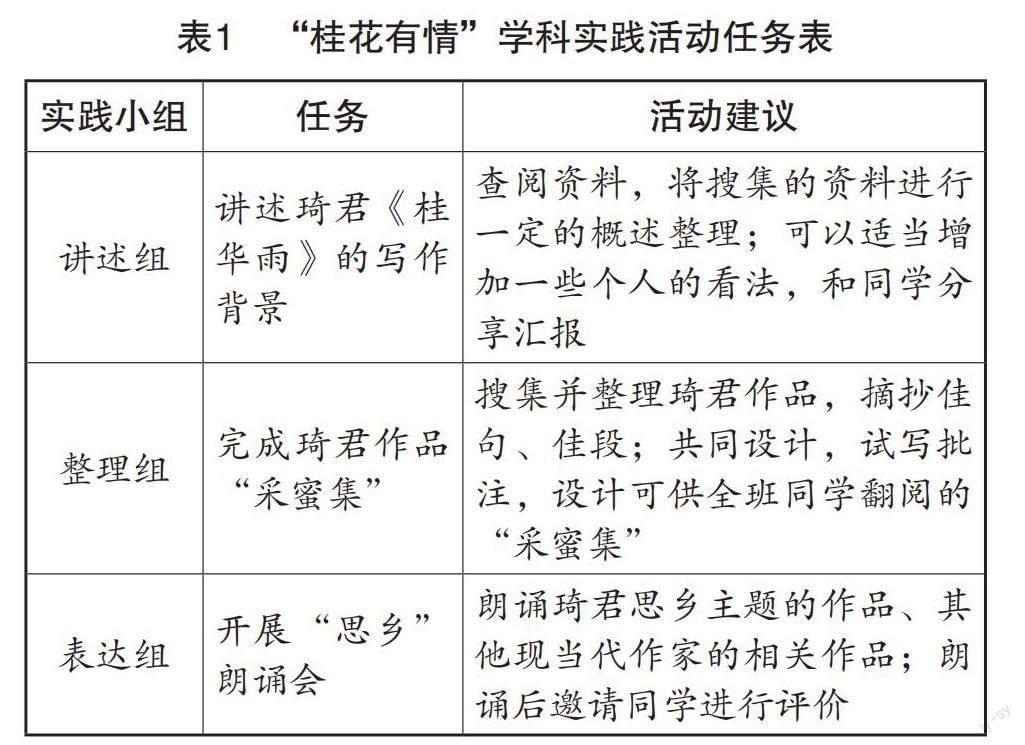

又如,在教學《桂花雨》一文時,教師可以引導學生思考:為什么杭州桂花開,“我”常去那兒賞花,卻“總要撿一大袋給母親”呢?課文中所寫到的家鄉的桂花與杭州的桂花之間有著怎樣的內在聯系?為什么母親會說“這里的桂花再香,也比不上家鄉院子里的桂花”?在教師的引導下,學生能夠對這些容易被忽略的閱讀難點展開探究。接著,教師可以幫助學生重新回到寫桂花的語句上,設計以“桂花有情”為中心的任務,具體包括:講述琦君《桂華雨》的寫作背景、完成琦君作品“采蜜集”、開展“思鄉”朗誦會,幫助學生找準學習的生長點。

二、聚焦變革,凸顯“怎么學”更高效

學科實踐意味著學習方式發展的新路向,其中蘊含著理論性與實踐性的統一、真理性與價值性的統一、普遍性與特殊性的統一、個體性與社會性的統一,是對傳統的知識講授與探究活動的超越[2]。如果說“以生為本”關注的是學生在知識層面的認知起點,是把握好“教什么”,那么在學習任務驅動下形成的學科實踐活動,則是真正凸顯了自主、合作、探究的學習方式。

(一)打開形式新穎的切入之口

存在主義哲學觀念認為,文本中的語言與其意欲展現的世界之間的關系是“在場”與“不在場”的關系。教師并不需要對所有的內容都形成陌生化語感體驗,而是要在有限的“在場”體驗中,共同去尋找“不在場”的無限可能。正是在這種理念的浸潤下,教師可以從文本表達的深處著手,用學科實踐打開學生言意共生的窗口。

以《桂花雨》為例,“我總是纏著母親問”中的一個“纏”字既寫出了作者盼望搖桂花的迫切心情,又充分表現了兒童愛對大人糾纏耍賴的特點。首先,教師可以讓學生分享自己的經歷,說說自己曾經“纏”過誰,為什么“纏”,怎么“纏”,促使學生在積極的語言交流環境中進行表達,喚醒學生已有的情感經驗。其次,教師可以引導學生再次進入文本,讓學生想象作者筆下搖桂花的場景,并嘗試加上語言、動作等進行表演。

(二)窺探自主對話的生動體驗

建構主義理論提出,每一篇文本都是一個等待著讀者進行“召喚”的認知結構,學生需要在積極主動的意識和言語活動下自主感知與整合。語文教學應引領學生直面文本,激發他們自主表達的欲望,滿足他們在文本語言所營造的世界中的感知需求,從而促使學生與文本、作者、同學之間展開自主交流。

以《搭石》一課的教學片段為例。

師:鄉親們走搭石的畫面究竟蘊含著怎樣的美好感情?請進行小組交流、匯報。

生1:在作者眼中,鄉親們走搭石的“嗒嗒”的聲音,似乎就是那叮叮咚咚的流水聲,如此輕快、美好。

生2:你看,清波漾漾,人影綽綽,這不就是“人在畫中走”嗎?真令人心曠神怡!

生3:作者將鄉親們走搭石時協調有序、配合自然的畫面,融入了動聽的音樂,由衷地表達出了對鄉親們的贊美之情。

生4:“動作是那么協調有序!”,從“那么”一詞,我們可以感受到作者內心的無比感慨。

師:是啊!鄉親們緊走搭石慢過河,為什么作者越看越美,越看越欣賞呢?(要求學生邊朗讀邊表演,創設采訪老大爺、急著上學的孩子、趕著上班的小伙子的情境)

上述教學片段中,學生對作者語言的鑒賞是自由的,他們可以結合自身的閱讀經驗,在小組內進行個性化交流,這個過程能讓學生對散文描寫載體形成自主認知的建構。“文學閱讀與創意表達”學習任務群的教學提示提出,根據學段學習要求,圍繞多樣的學習主題,創設閱讀情境。上述教學案例中,教師創設了表演、采訪等情境,讓學生在表達、交流中感受和諧的鄉情、淳樸的民風,促使學生在積極的語言實踐中,將自己的閱讀體驗與文本的意蘊進行聯系,體現了學生的主體性。

(三)激發合作學習的無限可能

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”以生活為基礎,學科實踐活動才能成為教學活動的主線,幫助學生形成良好的語言文字運用能力。以《桂花雨》為例,教師可結合以“桂花有情”為中心的任務,讓學生分組開展學科實踐活動(見表1)。

在活動過程中,學生能夠根據自己的學習興趣、學習能力,自主選擇參與學科實踐。例如,講述組認真地講解完琦君的生平后,結合小組對文章主題的理解和把握,更好地突破了教學重點、難點;整理組搜集整理了不少琦君的作品,發現她常常將思鄉之情融入文字之中,情真意切、令人感動;表達組激情誦讀了許多優秀的散文、詩作,在現場評價中提高了自身的文學鑒賞能力。

三、立足反饋,促進“教學評”的一體化

學科實踐貫穿于教學和學習的全過程。因此,進行語文學科實踐能有效促進“教—學—評”一體化。

(一)設計內核指向語言運用

實踐活動就是創設綜合性學習情境來進行語言文字運用的活動。閱讀是提高學生語言文字運用能力的重要手段。優秀的語言文字作品可以幫助學生把別人的語言成果,轉化為自己的語言運用能力[3]。在設計實踐活動的時候,教師要激發學生學習語言文字的興趣,提高學生語言文字的理解、運用水平,促進他們在活動中形成解決實際問題的能力。

以《白鷺》為例,教師可以設計三個學科實踐任務:展示性誦讀(讀懂精巧的詩歌)、理解性評價(概述文字中的畫面)、創造性表達(模仿贊揚身邊的動物)。三個任務分別對應了三個層次的學習目標,即:在朗讀中感悟作者對白鷺的喜愛、贊美;在品讀分析中了解作者的表達方法;在理解感受中遷移運用,進行語言實踐。前兩個任務為第三個任務創設了學習情境,共同指向了學生在自己的生活中進行語用這一目標。在第三個任務的完成過程中,教師可以拓展課堂的空間,引導學生留心生活,走進公園、動物園等場所,在仔細觀察研究某一動物的基礎上進行表達。這是檢測學生在真實情境中解決問題的能力,也就是創造性評價。

(二)實踐成果表現運用水平

“如果忽視學科實踐與現實生活之間的聯系,不強調在真實情境中解決真實問題,籠統地將一切形式的識字、寫字、閱讀、表達都看作語文的學科實踐,那么,計算、解題理所當然地就是數學、物理等學科中的學科實踐。”[4]學科實踐注重的是學生運用學科知識的能力。以語文學科實踐為主體,教師在組織學科實踐活動的時候,應將知識融入學生的學習與生活之中,幫助學生構建知識的吸收與運用通道。如針對四年級上學期的學生,教師可以設計“連續觀察后寫觀察日記”這一評價準則,“連續性觀察”“寫觀察日記”都屬于內容標準,而“能仔細觀察,做好觀察記錄”“把日記寫得好”則是表現標準的評價。在進行教學的過程中,教師可以開展“我家的植物生長大揭秘”的實踐活動,讓學生觀察自己家中的植物,寫觀察日記,了解其生活習性。通過閱讀學生的觀察日記,教師可以有效了解學生在活動中的表現,并根據評價準則評價學生,有效落實“教—學—評”一體化的目標。

結語

為落實立德樹人根本任務,不斷提升學生的核心素養,真正實現學科育人的獨特價值,教師要在教學中牢固樹立促進學生全面發展、終身發展的育人意識,在素養型語文課程目標的導向下,以語文學習任務群來重構課程內容,積極探索語文學科實踐活動的實施路徑,推動教學方式和評價方式的變革。

【參考文獻】

[1]柯孔標.從三維目標到核心素養:《義務教育語文課程標準(2022年版)》解讀之一[J].教學月刊小學版(語文),2022(5):4-7.

[2]熊藝欣.語文學科實踐的本質與意蘊[J].語文教學與研究,2023(2):155-160.

[3]周彥,李亮.積極推動核心素養觀照下的語文學科實踐:《義務教育語文課程標準(2022年版)》學習體會[J].小學語文教學,2022(31):4-7.

[4]劉長海,鄧易,李海龍.義務教育階段強化學科實踐的正當性、阻礙因素與實施路徑[J].教育科學研究,2023(4):26-32.