核心素養滲透下的高中物理概念教學

摘 要:物理概念作為高中物理學習的基礎,是學習其它物理知識的前提,通過物理概念教學培養學生的核心素養至關重要.教師可通過真實生活情境引出具體問題,結合必要的探究性實驗,引導學生進行概念學習,通過建模、類比等方式不斷滲透物理觀念,強化學生的科學思維,培養學生的科學態度與責任.

關鍵詞:高中物理;核心素養;概念教學

中圖分類號:G632? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1008-0333(2023)27-0056-03

收稿日期:2023-06-25

作者簡介:王磊,女,江蘇省南通人,研究生,中學一級教師,從事高中物理教學研究.

概念是人類在認識客觀事物的過程中,抽象出的對客觀事物的共同屬性和本質特征的思維形式.物理概念則是在觀察和實驗的基礎上,將物理現象的共同特征集中起來加以概括而形成,是物理事實、物理本質在人腦中的反映.它是物理學科的基礎內容,是形成物理公式、原理、定律的前提.

物理概念教學指物理概念教與學的過程,教師在課堂上以優化的教學理念、教學方式和方法、教學策略來發揮教師在概念教學中的主導作用,學生作為概念教學的主體,充分發揮自身主觀能動性,積極參與探索過程,充分理解物理概念的內涵與外延,實現知識的遷移[1].

1 高中物理概念教學中的幾個誤區

1.1 少引導式教學,多演繹式教學

物理概念作為高中物理學習的基礎,是學習其它物理知識的前提.物理現象的認知和物理問題的解決首先要求學生對物理概念有一個較好的理解和運用.很多教師習慣運用演繹式教學法進行物理概念教學,他們先通過簡單的推演告訴學生概念性的理解,然后通過解題的方式讓學生鞏固對概念的掌握,對于學生來講,就是先有結論,再反推過程,違背物理概念的認知過程,迫使學生只會機械式死記硬背,不明白概念背后的物理意義.只有積極轉變教學方式,更多地采用引導式教學,通過一些引導性的關鍵問題,激發學生協同思考,才能更好地幫助學生構建高中物理知識的框架和體系,最終將物理知識運用于生活實踐.

1.2 少探究性實驗,多視頻和動畫

物理概念是從物理現象中概括和抽象出來的規律,學生理解起來相對困難,為了讓學生對概念的理解化抽象為具體,許多教師習慣用視頻或動畫代替必要的探究性實驗,殊不知,實驗探究相比視頻和動畫,更加具體、真實、科學,應讓學生在實驗探究的過程中鍛煉思維.教師也應當包容探究過程中偶爾出現實驗失敗的情況,呵護課堂上學生提出的讓教師“意外”的問題,并有針對性地分析和釋惑.

1.3 少指向真實生活情境,多拘泥課本單一結論

物理概念具有抽象性、概括性和結論性,教師在教學過程中往往就概念講概念,認為一節課只要圍繞一個公式展開,達成學生會用公式或結論解題的目標,就算他們真正理解了這個概念,使概念教學變成單一的公式記憶和粗暴的模仿訓練.然而物理來源于生活,又運用于生活,真實生活情境是物理概念形成的土壤,各個概念之間也存在著密切的邏輯關系,教師應關注概念形成的完整性,從具體的問題出發結合相關前概念進行教學,才能使學生更好地掌握物理概念的內涵和外延,培養他們的科學精神、科學態度和科學素養.

2 核心素養滲透下的高中物理概念教學途徑

一個新的物理概念的形成一般會經歷情境感知、思維加工、順應生成、應用遷移從而達到內化這幾個階段,所以在實施概念教學時,應當以物理概念的形成過程為主線,逐步滲透對學生物理學科核心素養的培育,最后進行有效的教學評價.

2.1 優化概念引入,促進學生形成物理觀念

“興趣是最好的老師”,通過優化物理概念學習的引入部分,可以激發學生對概念學習的興趣,點燃他們的學習熱情,提升教學效率.比如:教師可以通過創設真實的生活情境,引出具體問題,從而發展學生的思維,讓物理概念教學不再是枯燥乏味的公式推導、結論記憶;也可以利用學生的認知沖突,挖掘新舊概念間的聯系,幫助學生進行思維加工,形成正確的物理觀念;還可以從錯誤的前概念著手引出物理新概念的學習,這樣可以直截了當地指出學生腦海中的錯誤認知、找出病因、對癥下藥,更具針對性地糾正學生錯誤的物理觀念.

2.2 推動概念的形成,發展學生的科學思維

物理概念形成是一個過程,教師可通過具體的教學方法推動學生腦海中概念生成.比如:教師在進行教學時,通過問題驅動法,以問題鏈的方式引導學生思考,結合教學內容設計問題鏈,將復雜的問題拆分為一個個簡單基礎的小問題向學生提問,賦予學生更大的思考空間,更好地調動學生學習主動性,使學習內容由淺入深,循序漸進,也更加符合學生的認知規律;還可以通過建構模型,讓概念學習化抽象為具體,同時在建模分析的過程中發展學生科學思維,培養學生科學推理和科學論證的能力.

2.3 把握概念間的聯系,提升學生科學探究的能力

高中物理概念之間不是彼此獨立的,而是有著密切的內在聯系,教師應挖掘不同概念間的關系,在教學過程中實施遷移教學,幫助學生完善知識結構、理清知識脈絡的同時,實現知識遷移.比如:教師可通過類比法進行概念講評,在已學同類概念的基礎上,順利遷移到對新概念的理解,加速掌握新概念;還可以從實驗教學的角度,讓學生根據教師的演示實驗自主設計分組探究實驗,進一步總結和驗證,提升學生科學探究的能力.

2.4 落實概念的應用,培養學生的科學態度與責任

高中物理課程注重與生產生活、現代社會及科技發展的聯系,關注物理學的技術應用帶來的社會問題,旨在培養學生的社會參與意識和社會責任感.因此,物理概念教學中應落實對概念的應用,在引導學生形成物理觀念、提升科學思維和科學探究能力的同時,重視學生科學態度與責任的培養,促使學生把握科學的本質、樹立嚴謹認真的科學態度.比如:教師在物理概念教學過程中可通過播放科普視頻的方式,補充拓展所學物理概念在生活中的具體應用,讓學生體會物理來源于生活,又運用于生活[2].3 核心素養滲透下的高中物理概念教學實例

下面筆者以人教版高中物理選擇性必修第一冊第三章第一節《波的形成》為例,淺述如何進行核心素養滲透下的高中物理概念教學.

3.1 生活情境,引發思考,滲透物理觀念

課堂引入:隨著近來全國各地小型地震高發,讓我們不得不更多地關注并研究地震,接著播放一段攝像頭拍攝到的地震來臨時某校教室的真實場景,學生通過觀察發現,地震來臨時桌椅、墻壁在晃動.

引發問題:為何地震來臨時,物體會晃動?

教師引導:因為有地震波,為何地震波會使物體晃動?引導學生對“波”概念進行初步思考.日常生活中最常見的還有水波,通過水波,讓學生在腦海中初現波形雛形.

小組探究:每組分發一根細軟的長繩(如帶操使用的彩帶),利用長繩嘗試形成繩波.通過抖動豎直方向繩子的上端,觀察到下方繩上隨之出現波形,自然而然過渡到對“波的形成”進行深入分析.

課堂開始,通過地震這一真實生活情境,引發學生對地震波地思考,激發學生對“波”相關概念的學習興趣.利用日常生活中常見的水波引導學生對繩波形成進行嘗試,逐步滲透“波”的觀念.

3.2 建立模型,深入分析,發展科學思維

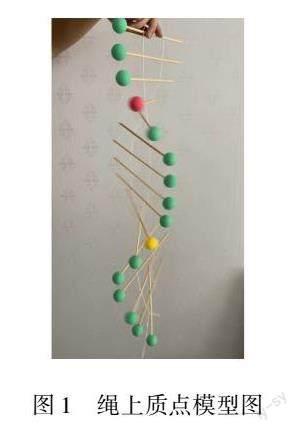

教師引導:繩端振動,下方繩子跟著晃動,由于物體運動狀態的改變一定是受到力的作用,引出繩中張力概念.以自制教具展示放大后繩上質點的模型.(如圖)

引發問題:要使模型上的小球(質點)形成波形,怎么做?

深入分析:只需使第一個小球振動,球與球之間會通過細線和小木棒產生相互作用,第一個帶動第二個,第二個再帶動第三個……以此類推,整體便出現彎曲的波形,總結出繩上質點振動特點:帶動性、重復性、滯后性,后面質點在前面質點地帶動下做受迫振動.通過觀察單獨標記的紅色小球,得出波向前傳播過程中,只把能量(如動能)傳播出去,波上質點不隨波遷移.

該部分通過建立放大的質點模型進行深入分析,既承接了上一章《機械振動》中“受迫振動”的概念,又為下一節《波的描述》地學習做鋪墊,將不同物理概念有機統一,幫助學生進行更深層次的理解.過程中,通過建模分析的方法提升了學生科學推理與合理論證的能力,發展學生的科學思維,同時鞏固了對于“能量”這一概念的理解.

3.3 類比實驗,總結概括,體現科學探究

提出問題:繩子可以形成繩波,如果給大家一根彈簧,是否可以形成彈簧波?

教師引導:和繩波一樣,只需使彈簧的一端先開始振動,就可以帶動剩余部分跟著振動,一定也能形成波,那么彈簧端點應沿什么方向振動?

類比實驗:學生通過一根軟彈簧,改變其端點的振動方向(垂直彈簧自身長度方向和沿著彈簧自身長度方向),都能觀察到彈簧上的其它部分跟著振動起來,形成了彈簧波.其中振動方向與波傳播方向垂直形成的主要是橫波,振動方向沿波傳播方向形成的是縱波,知道橫波的波峰與波谷、縱波的密部和疏部等概念.

該部分圍繞主題“波的形成”開展探究活動,學生通過類比,根據繩波的形成過程,探究如何形成彈簧波.通過端點振動方向地改變,更好地區分橫波和縱波的概念.而通過彈簧波形成過程,也能使學生充分理解“質點不隨波遷移”這一概念.整個探究過程,使橫波和縱波概念的學習更具生動性、科學性.

3.4 科普視頻,補充拓展,落實科學責任與態度

解決問題:對生活中常見的橫波和縱波進行分類,再回到課程引入部分關于地震波的設問,學生很容易想到一定是由于物體的振動產生了地震波,從而引發了地震.接著播放一段有關地震波的科普短視頻,通過短視頻,學生知道巖石顆粒的振動產生了地震波,其中包含橫波和縱波,且縱波傳播速度大于橫波,傳到地面時使地面物體做受迫振動,因而晃動.教師也可適當給學生普及一些人文背景知識,充分利用跨學科課程資源,幫助學生更好地理解和掌握地震波的概念[3].

概念總結:機械振動在介質中的傳播形成機械波.

該部分作為新課內容的結束,回到課程開始提出的問題,前后呼應,使學生對波有關概念的理解更加完整.又通過科普視頻補充拓展,激發學生的求知欲,對概念的理解也更加深刻,同時將物理教學指向科學社會,有利于培養學生良好的人生態度和科學責任.

參考文獻:

[1] 崔偉健.高中物理概念教學中培養學生核心素養探究[J].新課程導學,2019(18):33.

[2] 黎洪波.論高中物理核心概念教學的方法及重要性[J].中學物理,2016,34(13):32.

[3] 中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[責任編輯:李 璟]