基于網絡畫板的有效教學課例分析

蔣余希 李明樹

【摘 要】 為突破幾何圖形分點問題的探究教學中,折紙數學實驗的現實操作和尺規作圖的工具特征所具有的局限性,合理利用網絡畫板為課堂賦能.通過網絡畫板演示線段N等分點、圓內接正N邊形迭代、圓內接黃金矩形展開構造等操作,展現分點問題中的精準作圖和極限思想,實現直線型和曲線型分點問題的初步探索,幫助學生找到一條值得推廣的研究思路.

【關鍵詞】 分點問題;網絡畫板;有效教學;數學實驗;尺規作圖

1 緣起

《義務教育數學課程標準(2022年版)》指出:促進信息技術與數學課程的融合,合理利用現代信息技術,提供豐富的學習資源,設計生動的教學活動,促進數學教學方式方法的變革[1].由數學內部出發,探究幾何圖形分“點”問題,從直線型分點問題(以線段為例);到曲線型分點問題(以圓為例).通過數學實驗和尺規作圖進行探究時,紙張大小和作圖工具的限制,導致分點問題難以深入.因此,借助網絡畫板實現圖形變換可視化,推動深層目標的達成,使學生綜合運用已有知識及思維經驗,經歷“實驗操作—尺規作圖—邏輯推理—類比遷移—特殊極限—鞏固應用”的完整過程,促進問題意識、應用意識和創新意識的發展,實現育人方式變革與數學素養涵育.

2 教學案例

2.1 操作·初探

師:最愛幾何的人柏拉圖在學園門口寫了什么?

生:“不懂幾何者,不得入內.”

師:可見幾何的魅力之大,本課一起探索幾何圖形中的分點問題.先考慮直線型,以線段?AB為例,你能找到線段上哪些特殊點?

設計意圖 用數學文化引發學生學習興趣.

活動一:中點

師:如何作出線段?AB的中點?

生:用尺量.

度量的精度會隨著工具而改變,所以只能估測.

生:用絲帶折.

當兩端重合時剩余部分也完全重合,但動手操作需有依據.

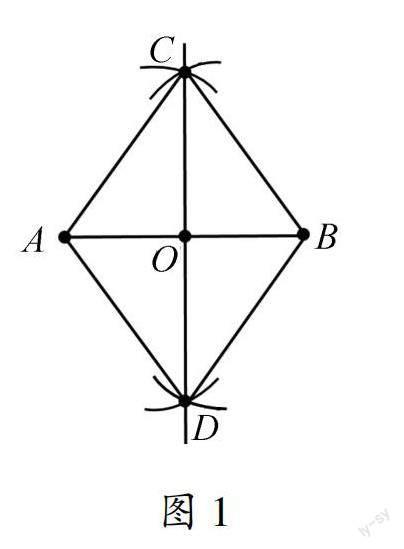

生:用尺規作圖.以A,B為圓心,大于12AB長為半徑畫弧,連接交點C,D,CD與AB的交點即為中點.

師尺規教具演示如圖1.

追問:為什么要“大于12AB”?

生:保證有兩個交點.

師:思路很清晰.其他同學能說出這樣作圖的依據嗎?

生:(法1)利用全等和等腰三角形三線合一可證.(法2)同半徑畫弧得CA=CB,DA=DB,所以點C,D在線段AB的中垂線上,即CD是AB的中垂線.(法3)菱形對角線互相垂直平分.

師:很棒!重復此操作,還能類似地找到哪些線段的特殊點?

生:四等分點,八等分點,十六等分點,……,2n等分點.

設計意圖 從學生熟悉的線段中點問題開啟,動手操作、嚴謹說理到尺規作圖、建模推理.重復操作,由特殊到一般,初步找到一條探索分點問題的綜合性、實踐性途徑.

2.2 類比·深化

活動二:三等分點

師:還能找到線段的其他特殊點嗎?小組交流合作.

生:通過折紙構造三等分點.如圖2,將一張紙對折兩次得三條折痕l1,l2,l3,翻折使點B落在折痕l3上,則AB′與折痕l1,l2的交點M,N即為AB′的三等分點.

師演示折紙過程并引導學生闡述依據.

師尺規教具演示并標注推理過程.

設計意圖 解釋折紙實驗步驟及操作前后圖形的關系,探討幾何圖形存在性和結構特征.用尺規作基本圖形,感悟其合理性和幾何特征,逐步過渡到演繹推理,有效培養思維品質.

師:易加學院數學學堂里布置了前學任務“用尺規作圖找線段的三等分點”.老師用網絡畫板整理了部分同學的成果,請認領并分享你的思路.

設計意圖 利用園區互動教育平臺收集與分享,影響面更大,區域內的學生能分享研究成果,課前進行討論、引發思考.

生:(法1)如圖4,利用⊙B構造△ACD重心.(法2)如圖5,利用⊙A和菱形性質構造△BCD重心.(法3)如圖6,利用△ACF∽△BEF.

網絡畫板能節省課堂時間,分步呈現作圖思路,強化學生對邏輯推理的闡述.

師:在三等分點的基礎上還能類似地找到哪些線段的特殊點?

生:六等分點,十二等分點,……,3×2n等分點.

設計意圖 尺規作圖是理解幾何對象,啟發幾何證明的重要工具[2].利用網絡畫板動態演示提高課堂效率,增強互動性和展示性,促進有效教學.

活動三:N等分點

師:將上述方法推廣,還能找到哪些特殊點?請同學來說說想法.

生:推廣折紙實驗,若在三等分點的基礎上取半得6條折痕,將直角頂點翻折到第6條折痕上,線段AB′與前5條折痕的交點即為線段的五等分點.

師:還有補充嗎?

生:理論上如圖7,將線段N+1等分會產生N條折痕,直角翻折到第N條折痕上,AB′與前N條折痕的交點即為線段的N等分點.

生:理論上利用尺規作圖和平行線等分原理也能構造出線段的N等分點.

師:大家的數學思維都很嚴謹.那理論上找線段N等分點的方法大家覺得可行嗎?

生:不可行.

受限于紙張大小和工具的精度.借助網絡畫板向學生展示線段N等分點的作法,如圖8,9.

師:信息技術的力量強大嗎?生感嘆:厲害!

用網絡畫板輔助教學克服現有工具的弊端,一定范圍內能實現反復迭代且更為精準.

設計意圖 如數學中一切的發生都源自實際需要,學生自然在推廣過程中感受紙張大小和作圖工具的限制無法支持多次操作,使得探究分點問題必須引入信息技術來促進有效教學.

2.3 鞏固·延伸

活動四:特殊點

師:在生活生產中不僅等分點具有價值,還有大家熟悉的特殊點嗎?

生:黃金分割點、白銀分割點.

師:請根據定義,利用素材進行嘗試.

生:

用正方形紙片折黃金分割點,如圖10.對折正方形紙片,折痕與AB交于點E.翻折使點C落在DE上,則折痕與BC的交點F即為線段BC的黃金分割點.

師:網絡畫板動態展示折紙過程并請學生說出依據.

生:(法1)Rt△FEG和Rt△FBE建立勾股定理方程組.(法2)延長DF交AB延長線于點H,用△DCF∽△HBF可證.

師:還有別的想法嗎?

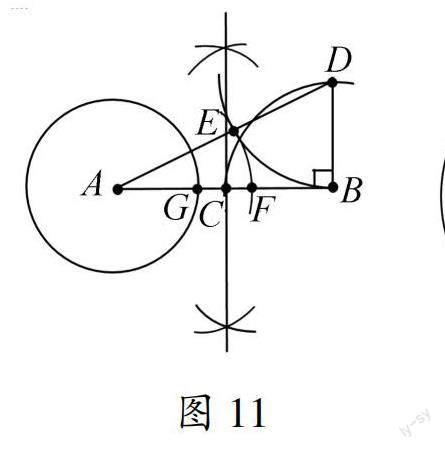

生:尺規作圖如圖11,關鍵在于構造黃金比中的√?5,聯想到勾股定理.設AB=2,作線段AB的中點C,再過點B的垂線上截取BD=BC=1.連接AD則AD=√?5.以D為圓心,BD長為半徑畫弧交AD于點E,則DE=BD=1,AE=√?5-1.再以A為圓心,AE長為半徑畫弧交AB于點F,則點F即為AB的黃金分割點.以B圓心,AF長為半徑畫弧與AB的交點即為另一個黃金分割點G.

師:尺規教具演示并標注相關量.

師:有理有據.在解決幾何問題時要找到敲開問題的關鍵.

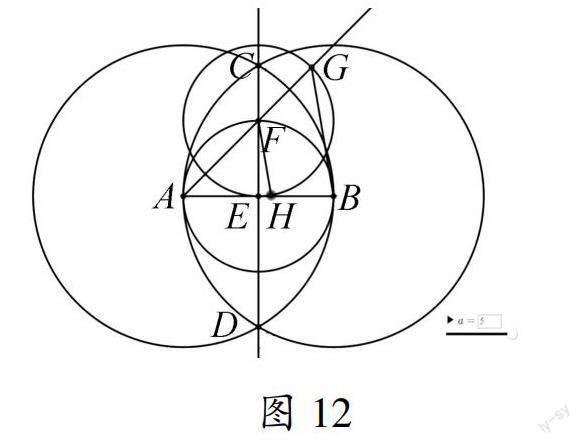

師:類似地構造線段的白銀分割點,網絡畫板的演示如圖12,請大家課后實踐.

設計意圖 本模塊與前面有唇齒相依的聯系以及“源”與“流”層面的區別.聯系是線段等分問題的思維延續,又是后續曲線型問題的猜想依托;區別是實現由特殊到一般的歸納、加工與提煉,達成經歷問題解決積淀活動經驗的目標,進而提升數學思維的進階.

2.4 拓展·再識

師:類比探究曲線型的分點問題,以圓為例,能找到圓上哪些特殊點?

活動五:圓的等分點

生:對折,任意一條直徑所在直線與圓周交點即為二等分點,對折兩次得四等分點,以此類推.

生:作角平分線.

生:尺規作圖如圖13,構造六等分點,間隔取點得三等分點.

師:大家的思路都很開闊,那有沒有不能等分的情況呢?小組交流討論.

生:能等分圓心角就能找到圓的等分點,但尺規作圖和折紙實驗的精度有限,都不能任意等分圓心角.

師:大家有什么想法嗎?生齊答:網絡畫板.

活動六:圓的

N等分點

師:看來信息技術提供了探索數學的新途徑.

如圖14,將圓心角任意等分構造圓內接正N邊形,圓上的點即為N等分點.如圖15,16,通過將半徑這條線段等分,也能近似找到圓的N等分點.

師:雖然信息技術也無法將操作無限次地進行下去,但某種意義上拓寬了數學研究范疇.

設計意圖 憑感覺尺規作圖未必能提供理論依據;不成熟的折紙操作未必能解釋合理性.但從線段到圓的探究,使理性思維不斷生長,一些天然留白能延伸學生思維的時空.

2.5 應用·思考

活動七:圓的特殊點

師:分析問題、解決問題很重要,但發現問題、提出問題同樣重要,還能研究什么呢?

生:仿照線段研究圓的內接黃金矩形.

師:大家覺得這個問題怎么樣?生齊答:好!小組討論.

生:圓是曲線比較困難,但把圓周拉直,線段的黃金分割點很容易.

網絡畫板如圖17將圓周展開,如圖18,用尺規作圖的原理作出拉直后圓周的黃金分割點,如圖19,拖動圓心將圓周繞回,當與線段黃金分割點重合時,近似得到圓內接黃金矩形.

師:圓內接白銀矩形的探索留做課后學習資源.

設計意圖 在變式視角下,經歷問題的細化—分離—變換,從而達成問題的生長解決、提煉解釋、再次解決,實質性地獲取探究分點問題的方法經驗,提升內在意識和數學素養.

2.6 小結·展望

分享數學家高斯用尺規作圖作圓的十七等分點的python語言作圖視頻.

師:本節課有什么收獲和疑惑?

生:尺規作圖和折紙實驗都要需要邏輯推理來支撐.

生:從紙筆到工具再到網絡畫板,研究數學的方式不斷變革,研究的壁壘不斷突破,在挑戰未知極限時感受到數學的魅力.

設計意圖 幾何圖形分點問題的探究過程的關鍵:活動必須是一個過程且是一個緩慢的過程,需要耗時耗力和足夠的期待[3],“慢”讓學生學得踏實,學得實在.

2.7 板書設計

3 教學感悟

3.1 信息技術是促進有效教學的必然選擇

利用可視化軟件網絡畫板完成線段

N等分點、圓內接正N

邊形迭代、圓內接黃金矩形展開構造等操作,這樣的精準作圖和極限思想,是傳統的黑板粉筆、直尺圓規難以呈現的.用動態幾何軟件除了便捷的作圖方式和強大的變換功能外,還能提供高度的互動性,課中將圖形作圖的過程分步驟解析,按照所需目標和想法操作幾何對象,引導學生進行推導證明.節約幾何作圖時間,更能推進對幾何性質的猜想、討論、證明的深入學習,培養學生的幾何直觀.同時,加深學生對幾何圖形及其創生規律的理解,為學習幾何概念和結構創造環境.

3.2 有效教學是信息技術融合的應然追求

信息技術的教學融合應對各個環節起優化作用[4],把學習空間還給學生,有效地促進學生自主學習,主動發展,培養創新能力.通過網絡畫板動態演示折紙實驗和尺規作圖,讓學生把握圖形的運動變化規律,經歷將問題抽象成數學模型并進行解釋與應用的過程.信息技術融入教學能激活數學教學,化靜態為動態,化抽象為具體,化被動學習為主動學習,真正達到教學過程的最優化.學生在學習過程中不再是單點的知識發展,而是知識、能力和經驗的面狀發展,在積累知識和數學活動經驗的同時,有效提升數學思維和數學素養,突破幾何學習的抽象壁壘.

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:57-60.

[2]李正輝.有趣的尺規作圖:求作給定線段的三等分點[J].上海中學數學,2020(Z2):50-52.

[3]朱桂鳳,孫朝仁.數學綜合實踐課的設計與思考[J].中學數學,2020(06):23-25.

[4]邱廷建.淺談信息技術與數學教學的有效融合[J].小學教學研究,2016(01):15-18.

作者簡介 蔣余希(1996—),女,江蘇蘇州人,中學二級教師,李明樹(初中數學)名師工作坊成員.

李明樹(1977—),男,江蘇蘇州人,中學高級教師,蘇州工業園區初中數學兼職教研員,李明樹(初中數學)名師工作坊主持人;榮獲蘇州市教學成果獎二等獎,主持或參與各級規劃(重點)課題14項;發表文章近40篇,其中3篇被中國人民大學《復印報刊資料·初中數學教與學》全文轉載.

中學數學雜志(初中版)2023年5期