“立德樹人”視域下初中物理大單元的備課策略

摘 要:大單元教學是教師從“教中心”走向“學中心”,從“教書”走向“育人”的重要途徑。備課是大單元教學的重要階段,是有效實施大單元教學的前提。文章指出,初中物理教師在實施大單元教學時,要以《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》為基礎,革新備課模式;以細節為切入點,落實備課內容;以實踐為途徑,收獲優秀案例,從而夯實物理課堂教學基礎,推動“立德樹人”落地生根。

關鍵詞:初中物理;大單元教學;立德樹人;備課;策略

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)27-0016-03

《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程方案》)是義務教育課程的實踐導向,強調義務教育課程以立德樹人為本,以培養學生核心素養為目標。大單元教學是連接核心素養與課程內容的橋梁,是落實立德樹人根本任務的重要途徑。有效的大單元教學可以推動育人方式變革、課堂教學方式改革,切實地讓立德樹人這一根本任務在教學過程中得以實施。因此,初中物理教師應當在立德樹人背景下,

著力實施大單元教學。

大單元教學是相較于傳統的課時教學而言的,是站在更高的層面上將學科教學內容整合起來,并以此為基礎進行大觀念、大情境、大任務、大問題的設計,

體現“教—學—評”一體化的教學活動。大單元教學由三階段構成,即備課階段、課堂教學階段和教學反思階段。其中,備課階段是大單元教學的起點。教師在實施大單元教學時,應當將大單元備課作為入手點,做到胸有成竹。

一、以《課程方案》為基礎,革新備課模式

與課時教學相比,大單元教學備課具有復雜性,需要耗費教師較多的時間和精力。尤其,對于大部分初中物理教師來說,大單元教學較為陌生,難以靠個人力量實現有效備課。《課程方案》倡導集體備課。因此,

教師應當將傳統的單人、單向、單一的備課模式轉變為多人、雙向、共進的備課模式。大單元備課模式包括研、展、評這三個環節。

“研”是指在備課時,教師合作研究《義務教育物理課程標準(2022年版)》(簡稱《課程標準》),確定教學目標,整合教學內容,劃定教學課時。展是指備課組利用團隊形式進行說課,即說教學目標、說學生學情、說教學內容、說教學課時、說教學流程、說教學評價、說作業設計。“評”是指在集體備課后進行交流反思、深度研修。

二、以細節為切入點,落實備課內容

(一)提煉大觀念

大觀念是大單元教學的統領,是一門課程中可以遷移應用的核心概念,表征為課程本質[1]。大觀念不是教材中現成的知識和事實,而是將雜亂無章的知識點串聯起來,使其變得“有用”,尤其便于學生在知識探究過程中,把握知識間的聯系。在進行物理大單元教學備課時,教師要先研讀《課程標準》和教材內容,

結合學生學情,提煉大觀念。

例如,“浮力”是滬科版初中物理教材中的重要內容,也是中考物理必考內容。《課程標準》將“浮力”歸在“運動和相互作用”這一大框架下,要求教師引導學生借助物理實驗認識浮力。在“浮力”之前,教材中編排了“力與運動”“壓強”等內容。學生在學習物理的過程中,從不同角度認知了“力”,掌握了“受力分析”方法。在學習“浮力”時,學生要遷移已有認知,

進一步地強化力學學習的關鍵技能,尤其要在操作實驗的過程中,深刻地理解、掌握“控制變量法”。

(二)聚焦大問題

大問題是一種具有多種思維角度的問題,或是一種開放性的問題[2]。一般情況下,大問題在大單元教學中起著統領作用,可以串聯不同的知識點,促使學生把握知識點之間的聯系,建構知識體系,感知大觀念。同時,在不斷解決大問題的過程中,學生會遷移已有認知,靈活運用知識、技能、方法等解決問題,順其自然地掌握知識、技能、方法,發展核心素養。對此,教師應當站在整體角度設計大問題。

例如,感知物理大觀念的過程是一個“是何”“為何”“如何”的過程。教師可以沿著此過程,設計“浮力”大單元的大問題:“浮力是什么?”“怎樣測量浮力?”“如何判斷浮力?”“如何在生活中應用浮力?”在課堂上,教師可以依據大問題引導學生進行有邏輯的探究。

(三)創設大情境

大情境是指貼近學生生活的真實情境。大單元教學重在引導學生遷移應用課堂所學解決現實生活中的種種問題[3]。在進行大單元教學備課時,教師應當剖析教學內容和學生生活經歷,創設大情境。

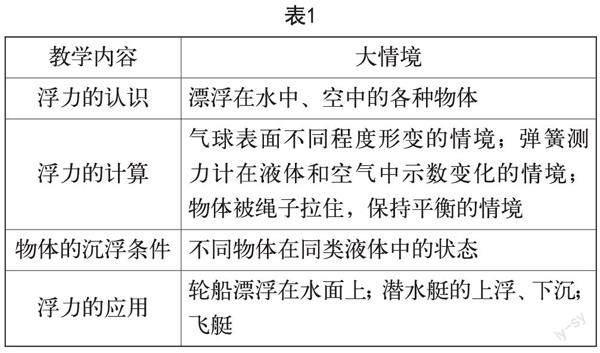

在體驗現實生活和小學科學學習的過程中,大部分學生對浮力建構了零碎的認知,如知道了物體能浮在水面上是因為受到了浮力的作用。但是在專門學習浮力知識前,大部分學生存在一些錯誤認知,如認為只有上浮的物體才受到浮力的作用,下沉的物體不受到浮力的作用;重的物體會下沉,輕的物體會上浮等。圍繞“浮力”大單元教學內容和現實生活,教師可以創設如下大情境(見表1):

(四)確定大任務

大任務是指在真實情境下,將生活中的真實問題分解為不同的任務,驅動學生經歷知識探究過程,實現知識掌握、技能提升、素養發展。在創設大情境后,

教師要以現實生活為落腳點,聯系重難點內容,確定不同的大任務。

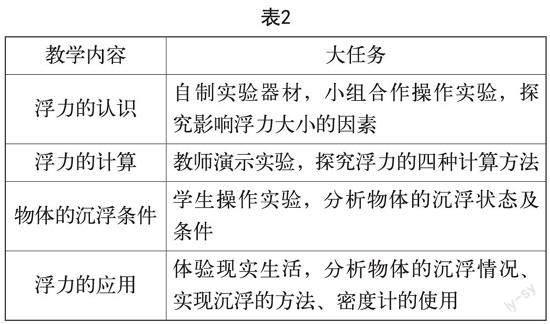

“浮力的認識”的重點內容是浮力的產生原因。在探究此內容時,學生要在大情境下操作實驗,借助直觀的實驗現象建構一定的認知。“浮力的計算”的重點內容是浮力的四種計算方法。在探究此內容時,學生需要觀看演示實驗,透過直觀的實驗現象總結出不同的方法。“物體的沉浮條件”的重點內容是從力的角度判斷物體的沉浮情況。在學習時,學生需要先觀察生活現象,再進行理論分析。基于此,教師可以確定大任務(見表2)。

三、以實踐為途徑,收獲優秀案例

一份優秀的教學案例是大單元教學備課的成果,是教師實踐物理大單元教學的根據。在教學實踐的過程中,教師要以教學設想為基礎,始終堅持一個中心、兩個學習階段、三“化”過程、四大抓手。一個中心是指以學生為中心,讓學生經歷較為完整的物理單元學習過程;兩個學習階段是指與教材內容對話的階段和與現實生活對話的過程;三“化”過程是指從知識建構化到知識功能化到知識素養化的過程;四大抓手是指站在教學整體角度、“教—學—評”一體化、教學過程化、教后反思。

同時,在進行教學實踐時,備課組的部分教師可以站在學生的角度與主講教師互動,從不同角度發現、提出教學問題。之后,全體教師展開激烈的討論,分析教學問題成因,探尋解決問題的對策。最后,主講教師完善教學設想,編寫教學案例。

四、結束語

總而言之,大單元教學是推動“立德樹人”落地的“工具”。備課是實踐大單元教學的前提。在“立德樹人”背景下,初中物理教師不僅要重視大單元教學,

更要重視大單元教學備課。在進行大單元教學備課時,教師要在革新備課模式的基礎上,以大單元教學的細節內容為重點,精心準備,建立清晰的教學設想,

并以此為基礎進行教學實踐,與備課組其他教師互動,發現、分析、解決教學設想問題,建立一份優秀的教學案例,獲取課堂教學依據,推動大單元教學實施,夯實“立德樹人”的基礎。

參考文獻

李文玲.深耕單元備課 構建學思課堂[J].教育家,

2023(18):47.

李宗輝.新課標背景下初中化學大單元備課策略研究[J].天津教育,2023(6):95-97.

王茂群.基于物理核心素養的大單元備課[J].安徽教育科研,2021(36):9-10.

基金項目:本文系福建省教育科學“十四五”規劃2022年度常規課題“‘立德樹人視域下初中物理大單元備課的實踐研究”(立項批準號:FJJKZX22-412)的成果。

作者簡介:謝百發(1988.8-),男,福建漳州人,

任教于福建省漳州第一中學,二級教師,本科學歷。