經吸痰管微創應用肺表面活性物質對早產兒呼吸窘迫綜合征的療效和安全性研究

黃惠儀?,白波,羅惠玲,李廣洪,黃暖潮

【摘要】目的 觀察對呼吸窘迫綜合征早產兒采用經吸痰管微創下注入肺表面活性物質(PS)的治療效果,以及對患兒動脈血氣分析指標的影響。方法 選取2021年5月至2023年6月廣州市花都區人民醫院收治的60例呼吸窘迫綜合征早產兒,采用隨機數字表法分為對照組[30例,氣管插管 - 注入PS-拔管后經鼻持續氣道正壓通氣(INSURE)技術]、觀察組[30例,經鼻持續氣道正壓通氣(nCPAP)無創輔助通氣的基礎上采用經吸痰管微創注入肺表面活性物質(LISA)技術]。比較兩組患兒治療0 h、12 h、24 h呼吸機相關參數[吸入氧濃度(FiO2)、呼氣末正壓(PEEP)/呼氣氣道正壓(EPAP)],治療0 h、24 h氧動力學指標[動脈血氧分壓(PaO2)、動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)、氧合指數(PaO2/FiO2)],以及患兒住院情況。結果 與治療0 h比,治療12 h、24 h兩組患兒FiO2、PEEP/EPAP均逐漸降低,且不同時間點觀察組均低于對照組;與治療0 h比,治療24 h兩組患兒PaO2、PaO2/FiO2均升高,觀察組更高,兩組患兒PaCO2均降低,觀察組更低;觀察組呼吸暫停、72 h內機械通氣患兒占比均低于對照組,住院時間短于對照組(均P<0.05);兩組二次PS應用、支氣管肺發育不良(BPD)患兒占比比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。結論 對呼吸窘迫綜合征早產兒采用LISA技術治療,可改善患兒呼吸機工作參數及氧動力學指標,并能夠減少機械通氣,避免發生呼吸暫停,縮短患兒住院時間。

【關鍵詞】吸痰管 ; 肺表面活性物質 ; 早產兒呼吸窘迫綜合征 ; 呼吸機相關參數 ; 氧動力學

【中圖分類號】R722.6【文獻標識碼】A【文章編號】2096-3718.2023.20.0048.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2023.20.016

新生兒呼吸窘迫綜合征為肺表面活性物質(PS)缺乏所致,多見于早產兒。補充外源性PS是目前臨床治療該疾病的有效方法,而如何最大限度減少肺損傷及遠期并發癥是肺通氣保護策略的關鍵。氣管插管 - 注入PS-拔管后經鼻持續氣道正壓通氣(INSURE)技術常應用于臨床且療效確切,但治療中需要給予早產兒氣管插管,并展開正壓通氣,治療過程中易導致其還沒有完成發育成熟的肺組織受到損傷,不利于患兒康復[1]。經吸痰管微創注入肺表面活性物質(LISA)技術以吸管代替氣管插管,無創通氣下經喉鏡氣管內置入吸痰管并注入PS,通過患兒自主呼吸促使PS彌散,能夠明顯降低常規氣管插管給藥帶來的風險,且操作簡便,可行性高[2]。但目前國內尚未普及該技術,相關報道較少,鑒于此,本研究對60例呼吸窘迫綜合征早產兒進行研究,旨在探討LISA技術的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021年5月至2023年6月廣州市花都區人民醫院收治的60例呼吸窘迫綜合征早產兒,采用隨機數字表法分為兩組,各30例。對照組患兒胎齡28~36周,平均(32.12±0.23)周;男患兒18例,女患兒12例;新生兒體質量890~3 320 g,平均(1 200.15±10.71) g。觀察組患兒胎齡28~36周,平均(32.11±0.22)周;男患兒19例,女患兒11例;新生兒體質量891~3 320 g,平均(1 200.13±10.66) g。兩組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間可比。納入標準:①符合《早產兒呼吸窘迫綜合征早期防治專家共識》 [3]中的相關診斷標準;②伴有呼吸性呻吟、呼氣時三凹征、鼻翼煽動等臨床癥狀;③胎齡在28~36周;④需接受PS治療。排除標準:①存在先天性心臟病;②存在先天性氣道畸形;③先天性發育異常。研究經廣州市花都區人民醫院醫學倫理委員會批準,患兒法定監護人均簽署知情同意書。

1.2 治療方法 對照組患兒采用INSURE技術:于保溫箱中調整患兒體位(仰臥位),采用直接喉鏡將聲門暴露出來,將氣管導管插入,并對導管位置進行調整后采用膠布進行固定,正壓通氣中采用復蘇囊,通過氣管插管向氣道中注入PS,在完成用藥后繼續給予5 min復蘇囊正壓通氣,并將氣管導管拔出,隨后繼續采用經鼻持續氣道正壓通氣(nCPAP)無創輔助通氣。觀察組患兒采用LISA技術:治療中全程進行nCPAP無創輔助通氣,采用6號一次性吸痰管,將6F胃管軟管部位剪掉,隨后將吸痰管同尖端連接,對吸痰管前段距離長度作出標記,在喉鏡直視下插入氣管導管至預期刻度,采用直接喉鏡向氣管中送入6號一次性吸痰管,將喉鏡移除以后,使患兒處于頭高位、口閉合狀態,進行nCPAP無創輔助通氣;將藥物注射器同已經完成連接的吸痰管胃管端進行連接,將PS以緩慢的速度在2~3 min時間內進行注射,隨后將胃管以間斷回抽,保證藥物未進入到胃部,在完成注射藥物以后需將吸痰管拔出,并繼續給予早產兒nCPAP無創輔助通氣,對氧濃度進行調節,并保持90%~94%的經皮血氧飽和度。

所有患兒治療中采用注射用牛肺表面活性劑(凍干粉針劑)(華潤雙鶴藥業股份有限公司,國藥準字H20052128,規格:70 mg),給藥劑量為70~100 mg/kg體質量。用藥前首先應預熱滅菌注射用水及藥品至37 ℃,采用1.2~1.5 mL注射用水溶解,進行5~10 min震蕩至藥物完全溶解,隨后采用無菌注射器(5 mL)將藥物完全抽取后備用,隨后將呼吸道中分泌物完全清理后用藥。所有患兒出生后6 h內應盡早按照100~200 mg/kg體質量劑量給予PS,初次給藥后6~12 h,如存在持續需高濃度氧新生兒呼吸窘迫綜合征病情進展指征,可進行第2、3次PS注入。

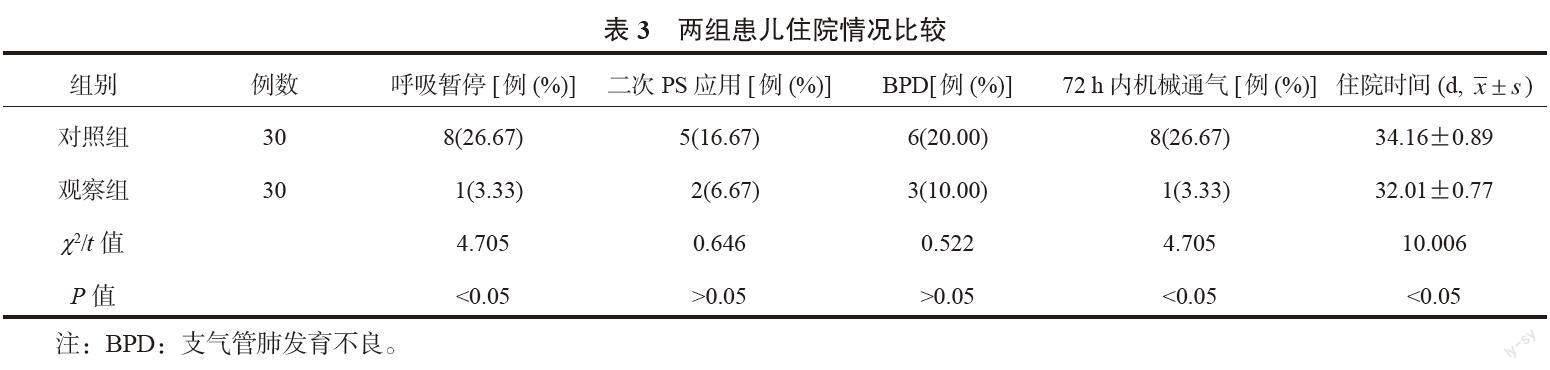

1.3 觀察指標 ①呼吸機相關參數,采集患兒治療0 h、12 h、24 h時橈動脈血,采用Bear Cub750psv(成都柏威斯科技有限公司,型號:美國熊牌750)測定吸入氧濃度(FiO2),呼氣末正壓(PEEP)、呼氣氣道正壓(EPAP),并計算PEEP/EPAP。②氧動力學指標,于治療0 h、24 h采用血氣分析儀(上海沫錦醫療器械有限公司,型號:EPOC Reader)測定動脈血氧分壓(PaO2)、動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)、氧合指數(PaO2/FiO2)。③住院情況,統計兩組患兒呼吸暫停、二次PS應用、支氣管肺發育不良(BPD)、72 h內機械通氣占比及住院時間。

1.4 統計學方法 本研究采用SPSS 26.0統計學軟件分析數據,計量資料經S-W法檢驗證實符合正態分布,以( x ±s)表示,兩組間比較采用t檢驗,多時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用SNK-q檢驗;計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒呼吸機工作參數比較 與治療0 h比,治療12 h、24 h兩組患兒FiO2、PEEP/EPAP均逐漸降低,且不同時間點觀察組均低于對照組,差異有統計學意義(均P<0.05),見表1。

2.2 兩組患兒氧動力學指標比較 與治療0 h比,治療24 h兩組患兒PaO2、PaO2/FiO2均升高,觀察組更高;兩組患兒PaCO2均降低,觀察組更低,差異有統計學意義(均P<0.05),見表2。

2.3 兩組患兒住院情況比較 觀察組呼吸暫停、72 h內機械通氣患兒占比均低于對照組,住院時間短于對照組,差異有統計學意義(均P<0.05);兩組二次PS應用、BPD患兒占比比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

3 討論

呼吸窘迫綜合征在早產兒中較為常見,主要與早產兒還沒有形成相對成熟的肺部功能緊密相關,此時患兒會存在缺乏PS的現象,導致呼吸困難及缺氧現象,極易發生窒息。目前,臨床通常采用PS替代治療早產兒呼吸窘迫綜合征,在表面活性劑從呼吸道擴散到肺泡內之前,應適當增加機械通氣的壓力。采用INSURE技術進行治療,可在一定程度上降低機械通氣的使用,但是氣管插管和正壓通氣使用中容易引起患兒喉頭水腫、聲帶損傷[4],因此應在臨床應用中探究更為有效的技術措施。

在21世紀90年代,歐洲對早產兒呼吸窘迫癥疾病治療提出了全新管理制度,其中明確指出,臨床醫師在實際應用LISA技術展開疾病治療的過程中,要求操作醫護人員擁有豐富的微創技術應用經驗,能夠不斷結合早產兒機體情況對微創技術進行創新,對相關給藥方式進行優化[5]。本研究中,治療12 h、24 h觀察組患兒FiO2、PEEP/EPAP更低;觀察組呼吸暫停、72 h內機械通氣患兒占比均低于對照組,住院時間短于對照組,說明對呼吸窘迫綜合征早產兒采用LISA技術治療,可改善患兒呼吸機工作參數,且能夠減少機械通氣,避免呼吸暫停的發生,縮短患兒住院時間。INSURE技術需氣管插管內注入PS,需將人工氣道與呼吸機分離,使用呼吸囊正壓給藥,人工按壓呼吸囊時用力不均可能導致通氣不足或通氣過度,從而增加機械通氣次數及呼吸暫停的風險;而LISA技術治療由于采用密閉式吸痰管,操作過程中減少患兒氣道與外界相通的機會,有利于改善呼吸機工作參數水平,且該方法無需氣管插管,在一定程度上減少了機械通氣及呼吸暫停的發生[6-7]。

通常呼吸窘迫綜合征依據維持血氧飽和度所需的FiO2對呼吸困難程度進行判斷,PaO2、FiO2相關指標均會對持續氣道正壓通氣造成影響[8]。本研究中,治療24 h相較于對照組,觀察組患兒PaO2、PaO2/FiO2更高,PaCO2更低,提示對呼吸窘迫綜合征早產兒采用LISA技術治療,可改善患兒氧動力學指標,促進康復。在實際展開呼吸窘迫綜合征治療的過程中,需采取有效措施進行肺通氣量的增加,并將肺毛細血管前血管張力降低,實現對肺小動脈的擴張,從而將肺泡內氧分壓提升。LISA技術在無創通氣支持下,經微管氣管內注入PS,對呼吸癥狀進行改善,同傳統的INSURE技術相比,LISA技術可以避免對早產兒氣道造成的損傷,不僅可以產生良好的治療效果,更能夠加大對早產兒肺部功能的保護力度,臨床效果顯著[9-10]。

綜上,對呼吸窘迫綜合征早產兒采用LISA技術治療,可改善患兒呼吸機工作參數及氧動力學指標,并能夠減少機械通氣,避免呼吸暫停的發生,縮短患兒住院時間,促進康復。

參考文獻

[1]榮輝, 毛國順, 高敏, 等. 微創肺表面活性物質治療早產兒呼吸窘迫綜合征對發育結局的影響[J]. 中國現代醫學雜志, 2022, 32(24): 6-12.

[2]王柱, 杜嵐嵐 ,陳佳, 等. 經鼻間歇正壓通氣聯合微創肺表面活性物質治療極早產兒呼吸窘迫綜合征療效分析[J]. 中華早產兒科雜志, 2022, 37(4): 293-297.

[3]中國醫師協會新生兒科醫師分會. 早產兒呼吸窘迫綜合征早期防治專家共識[J]. 中華實用兒科臨床雜志, 2018, 33(6): 438-440.

[4]陳志君, 張卓爾, 陳廣明, 等. INSURE技術與LISA技術對極早產兒呼吸窘迫綜合征患者的療效[J]. 現代生物醫學進展, 2022, 22(13): 2463-2467.

[5]潘娜娜, 潘家華, 毛國順, 等. 微創注入肺表面活性物質技術與氣管插管 - 肺表面活性物質 - 拔管技術治療早產兒呼吸窘迫綜合征的效果比較研究[J]. 實用心腦肺血管病雜志, 2022, 30(7): 100-103, 109.

[6]林建豐, 莊澤吟, 劉榮添. 經LISA導管注入肺泡表面活性物質治療早產兒呼吸窘迫綜合征的效果與安全性[J]. 臨床醫學研究與實踐, 2022, 7(17): 10-14.

[7]張沛琪, 李澤, 陳瑞瑞, 等. 基于微創和氣管插管下肺表面活性物質在早產兒呼吸窘迫綜合征中的應用價值[J]. 中國婦幼保健, 2022, 37(6): 1028-1031.

[8]陳云, 陳信. 微創肺表面活性物質運用技術治療早產兒呼吸窘迫綜合征療效觀察[J]. 中華全科醫學, 2020, 18(3): 355-357, 391.

[9]康樂. 不同通氣方式對肺表面活性物質治療的呼吸窘迫綜合征早產兒腦氧代謝的影響[J].新鄉醫學院學報, 2018, 35(12): 1115-1117, 1121.

[10]宋飛飛, 張蘭. LISA技術和INSURE技術治療早產兒呼吸窘迫綜合征的療效分析[J]. 中華全科醫學, 2021, 19(8): 1322-1325, 1429.