如何培養學生“說”數學的能力

摘 要:數學教育的本質是思維訓練,語言是學生思維的外顯形態。小學數學教師應注重學生的“說”,著力引導學生用口頭語言表達自己的思維過程,由此了解學生的具體情況,有針對性地進行引導,使學生扎實掌握學習內容,提升思維水平,發展“說”數學的能力。一般情況下,教師要圍繞教學目標、教學內容和教學反饋,采用適當的策略培養學生“說”數學的能力。文章對此進行了分析,以期為相關教師提供參考。

關鍵詞:小學數學;“說”數學;能力培養策略

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)32-0041-03

維果斯基在其著作《思維與語言》中指出了思維與語言之間的依存關系。在他看來,思維和語言是一個相互促進的發展過程。在這個過程中,個體的思維能力和語言能力都將得到提高。眾所周知,數學教育的本質是思維訓練[1],而語言表達是學生思維過程、結果的外顯形態。教師通過引導學生“說”數學,既可以了解他們的思維情況,又可以了解他們的數學知識掌握情況。由此,教師可以有針對性地進行教學指導,使學生積極思維、深入探究,順其自然地掌握知識,提高思維水平,增強“說”數學的能力。所謂“說”數學是指在數學學習過程中,學生在教師的引導下用“說”的形式表達數學學習思路、學習方法、學習結果、學習困惑、學習反思等,其他學生認真傾聽、質疑、交流、總結,由此強化數學認知,發展思維能力、“說”數學能力的一種學習方式。在本文中,筆者將詳細論述培養學生“說”數學能力的策略。

一、明確目標,提高“說”的適切性

“說”數學是落實教學目標的“服務者”。教學目標是“說”數學的導向[2]。簡單地說,圍繞明確的教學目標引導學生“說”數學,可以增強學生“說”的適切性,便于學生“說”有所得。因此,小學數學教師應先設定教學目標,再引導學生“說”數學。“依標而教”是新課程改革的基本理念。教師應研讀課程標準,結合具體的教學內容,設定明確的教學目標。

例如,“小數的初步認識”是蘇教版小學數學教材三年級(下冊)第八單元內容。該內容貼近學生生活實際,方便學生遷移已有認知進行表達。基于此,教師可明確“說”數學目標:(1)體驗真實情境,從具體事件中感受小數的意義;(2)在特定的情況下進行表達,感知小數的意義;(3)學會結合自身已有經歷、認知,反復表達,感悟小數的意義,增強“說”數學的能力。在此教學目標的指引下,教師能夠把握教學內容和學生生活的聯系,創設生活情境,引導學生在體驗情境的過程中“說”數學,促使學生獲得良好發展。

二、緊扣內容,提高“說”的合理性

(一)“說”概念

數學概念是基本的數學教學內容,具有邏輯性、抽象性。教師應以數學概念的形成過程為切入點,組織“說”數學活動,使學生在探索、交流、歸納、總結的過程中深刻認知數學概念。

例如,在教學“射線”概念時,教師在黑板上畫出一條線段,并延長線段的一端。學生認真觀看,思考問題:“這還是線段嗎?”在思考時,大部分學生調動已有認知,給出否定的回答。教師引導學生說明這是一條什么樣的“線”。大部分學生回想自學過程,提到了射線。于是,教師鼓勵他們研究射線的端點和長度。學生遷移自學認知,在紙張上畫出不同的射線,認真觀察,了解射線的端點和長度,并主動與小組成員交流,“說”射線的特點,由此碰撞出思維火花,進一步認識射線。

在學生自主、合作探究后,教師隨機選擇代表,鼓勵學生描述射線的特點。有的學生描述道:“射線就像是從手電筒射出的一束光,有一個端點,長度不限。”有的學生描述道:“射線只有一個端點,另外一端可以無限延長。”還有學生描述道:“將線段的一個端點去掉,

可以得到一條射線。這條射線可以無限延長。”教師認真傾聽,并在學生“說”完后耐心地總結射線的特點,

幫助學生強化認知。之后,教師采用同樣的方式引導學生探究直線。在學生了解了直線、射線、線段后,教師繼續組織“說”數學活動,鼓勵他們建立表格,對比直線、線段、射線的圖形、端點和能否測量,明確它們之間的差異,并進行口頭表述。

在經歷概念形成的過程中,學生體驗了多樣的“說”數學活動,一步步地了解了直線、射線、線段的概念及其之間的相同點和不同點,建立了深刻的認知,同時自然而然地發展了“說”數學的能力和思維能力,可謂一舉多得。

(二)“說”性質

數學性質是數學教材中的重要內容。部分小學生過度依賴教材,直接識記性質內容。學生要敢于質疑數學教材,表達個人看法,如此方能做到知其然且知其所以然。所以,數學教師應以教材中的性質內容為立足點,引導學生質疑、表達。

例如,在“小數的基本性質”這節課上,教師利用電子白板展示商店貨架上的價簽,創設生活情境。學生在體驗情境的過程中得到一些信息:0.1元、0.10元、0.100元。基于此,教師引導他們思考:“這三個數是否相等?如何驗證?”學生因此產生探究欲望,發散思維,設想不同的驗證方法,靈活應用。

在學生自主驗證后,教師鼓勵他們“說”。有的學生操作電子白板,認真講道:“將課件中的米尺平均分為10份,每一份是1分米。1分米可以用0.1米來表示。之后,將1分米平均分為10份,每份是1厘米。此時擴大米尺,將其平均分為100份,取其中的10份,用小數表示為0.10 m。繼續平均分,將1厘米平均分為10份,每份是1毫米,100份是100毫米,即0.100 m。

因此,1分米=10厘米=100毫米,1分米=0.1米,

10厘米=0.10米,100毫米=0.100米。所以,0.1米=

0.10米=0.100米。”

其他學生一邊觀看一邊傾聽,獲取清晰的思路,汲取對比經驗。之后,其他學生毛遂自薦,操作電子白板,表述其他思路。教師則依據全體學生代表“說”的情況,概述不同的驗證方法及結論。同時,教師引導學生思考:“根據不同的驗證方法,可以得出什么樣的結論?”學生紛紛回想不同的驗證方法,認真對比,發現共同之處,細心總結。有的學生說道:“從左向右看,

當小數的末尾加上0時,小數的大小不變;從右向左看,當小數的末尾去掉0時,小數的大小不變。”基于此,教師追問:“教材是如何描述這一結論的?這一結論中的哪個詞最關鍵?”學生遷移已有認知走進數學教材中,反復誦讀相關的性質內容,找尋出關鍵信息——小數的末尾。學生主動表述自己的理解:“在小數的末尾加0或去0,小數的大小不變。”

如此一來,學生不但通過思考、觀察、總結,一步步地得出了小數的基本性質,建構了深刻的認知,還切實地鍛煉了“說”數學的能力,有利于提高數學學習水平。

(三)“說”算理、算法

數學運算是數學學科的基礎內容。算理、算法是學生必須掌握的運算內容,也是學生提高數學運算水平的支撐。在傳統的數學教學中,部分教師忽視算理、算法,直接告訴學生結論。學生在未全面參與課堂教學的情況下,無法深刻地掌握算理、算法,不利于發展數學運算能力。“說”算理、算法是學生全面參與課堂教學的具體途徑。在“說”算理、算法的過程中,學生會使用恰當的方法進行探究,得出結論,并將之轉化為自己的語言,由此扎實掌握算理、算法,獲取相關方法,提高數學學習效率。對此,教師應引導學生“說”算理、算法。

例如,在教學“兩位數乘兩位數的筆算乘法”時,教師在電子白板上展示情境圖,引導學生讀圖,獲取信息,列出算式。大部分學生在已有認知的助力下,列出乘法算式“14×12”,教師鼓勵他們設想計算方法。學生開動腦筋,聯想已有的學習經歷,確定使用點子圖進行計算。同時,學生在紙張上畫出點子圖,展現自己的計算思路。

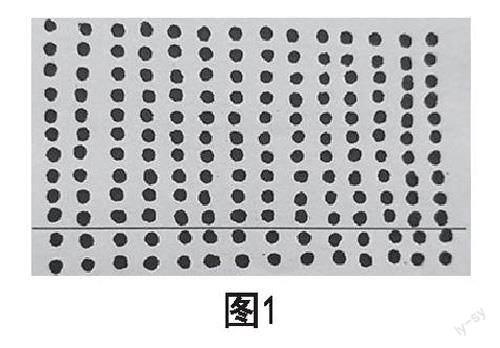

在得出計算結果后,學生毛遂自薦,在黑板上畫出不同的點子圖,并描述計算過程。如一位學生代表畫出

點子圖(如圖1),并描述道:“10×14=140,2×14=28,

140+28=168。”

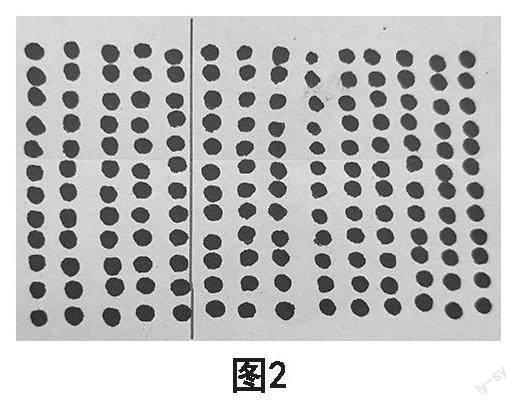

另一位學生代表也畫出點子圖(如圖2),并描述道:“9×12=108,5×12=60,108+60=168。”

教師贊賞學生的良好表現,并在黑板上畫出其他點子圖,介紹其他計算方法。然后,教師引導學生觀察黑板上的所有點子圖,引導學生對比、總結它們的共同點。全體學生細心觀察,得出結論——先將所有點分成兩份,計算出每一份的數量,再相加。此時,教師引導學生思考:“這樣做的目的是什么?”很多學生容易聯想到“讓相乘的數字變小,降低計算難度”。教師就此點撥,引導學生建立兩位數乘兩位數與兩位數乘一位數、兩位數乘整十數之間的關系。

經過不斷探究、“說”數學,大部分學生獲取了兩位數乘兩位數的方法。教師鼓勵他們描述計算時的注意事項。在整個教學過程中,教師沒有直接告訴學生結論,而是指導學生自主探究。在進行探究時,學生質疑、思考,得出結論,認真表達,不斷完善思路和結論,了解兩位數乘兩位數的算理和算法,積累“說”

數學的經驗。

三、重視反饋,增強“說”的積極性

(一)口頭語言評價學生的“說”

口頭語言評價是教師在與學生交流的過程中,根據學生“說”的內容而做出的口頭啟示、引導,能使學生及時了解自身學情,提高學習興趣。

例如,在學生探究“射線”后,教師向他們發問:

“什么是射線?怎樣畫出射線?”學生聯想課堂學習內容,描述畫射線的方法。有學生描述道:“先畫出一個端點,再從端點出發,畫出一條可以無限延長的線。”有學生描述道:“將一條直線一分為二,在兩條直線上的一端各自畫上一個點,可以得到射線。”很顯然,學生表述的射線畫法是不規范的。對此,教師進行口頭評價:“大家的想法很有創意,但是有可行性嗎?請大家試著按照這些方法畫一畫,看看能否得到射線?”學生產生了好奇心,認真思索每種方法,細心繪畫,仔細判斷。之后,學生主動展現各自的作品,并表述自己的判斷。

由此可見,在口頭評價的激勵下,學生進行深入探究,可以進一步認知學習內容,發散思維,鍛煉“說”

數學的能力。

(二)非口頭語言評價學生的“說”

非口頭語言評價包括輔助語言評價和類語言評價。輔助語言評價包括語速、音調、音量等。類語言評價包括笑、嘆息、咳嗽、微笑、皺眉、瞪眼等。與口頭語言評價一樣,非口頭語言評價可以影響學生“說”數學的積極性。教師應始終關注學生“說”數學的表現,

及時進行非口頭語言評價[3]。

例如,在“比較角的大小”這節課上,教師鼓勵學生與同桌合作制作角,介紹角的頂點、邊、角度。在學生制作時,教師巡視課堂,發現一組學生手忙腳亂地操作兩根繩子,試著用這兩根繩子“拼出”一個角。教師確定他們的做法是正確的,但太著急。于是,教師走到他們的身邊,用手拍拍他們的肩膀,并動手幫他們拉緊繩子。他們在教師的激勵下平復情緒,積累經驗,主動改進不正確的行為。

在學生完成制作任務后,教師選擇該組學生展示成果,描述角的邊、頂點和角度。當學生出現表述不流暢的問題時,教師要用口型提示,促使學生解決問題。如此。學生不僅可以做到學用結合,切實理解學習內容,還可以獲得心靈滿足,提升“說”數學的興趣。

四.結束語

綜上所述,有效的“說”數學活動可以使學生獲得數學學習主動權。學生通過“說”數學,既可以從“要我學”變為“我要學”,又可以扎實掌握學習內容,鍛煉思維能力,提高“說”數學能力。因此,小學數學教師應尊重學生的學習主體地位,聯系課程標準要求、學生學情和教學內容,設計“說”數學教學目標;接著,

以具體的數學教學內容為依據,如數學概念、數學性質、算理算法,引導學生體驗多樣的“說”數學活動。在教學過程中,教師要善于融入口頭語言評價和非口頭語言評價,推動學生興致高昂地“說”數學,讓學生在掌握所學的同時發展“說”數學能力。

參考文獻

[1] 曾一英.小學數學課堂“說數學”能力培養的有效策略[J].當代家庭教育,2022(30):125-128.

[2] 高夢妮.小學低段學生“說數學”能力培養策略研究[D].重慶:西南大學,2022.

[3] 李旭.淺談“說數學、促思維”在小學高段教學中的實踐與研究[J].新課程,2022(18):69.

作者簡介:張勤峰(1977.1-),女,江蘇沭陽人,

任教于江蘇省南京市丁家莊小學,一級教師,本科學歷。