深度學習導向下的小學數學結構化教學實踐

摘 要:逐步深入的課程改革對小學數學課堂提出了深度學習的要求,要求學生在小學數學學習過程中不僅“知其然”,掌握并運用相關的數學知識,而且“知其所以然”,洞悉數學知識點間的邏輯聯系,從而構建完善的數學知識體系。結構化教學模式的出現,符合數學課程深度學習的需求,開拓了數學高效教學路徑。因此,在以深度學習為導向的小學數學教學中,教師應深刻認知、有效探究結構化教學,使學生通過結構化教學探知數學知識的本質,構建完善的數學知識體系,為數學深度學習奠定堅實基礎。

關鍵詞:小學數學;深度學習;結構化教學;初步認知;教學實踐

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)32-0053-03

數學是小學階段的基礎性課程。對于知識點間的邏輯關聯性,需要更具整體性、系統性的教學方法、教學策略。而作為新課程改革背景下的一種新型教學方法,結構化教學模式更關注知識點的關聯性、結構化構建,不僅能有效彌補碎片化教學的不足,還是提升課堂教學效率、增強學生綜合素養的重要手段。因此,在當前倡導深度學習的小學數學教學中,教師應嚴格遵循《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)提出的“設計體現結構化特征的課程內容”的課程理念,積極進行結構化教學的認知與實踐性探究,使學生在教師的引導下整體性地把握教學內容,更有條理、有邏輯地進行數學知識體系的構建,以奠定高效數學學習的基礎。

一、結構化教學的初步認知

(一)結構化教學的內涵

結構化教學是新課程改革背景下提出的一項新型的教學策略、教學方法,具有廣泛的內涵。從總體來講,結構化教學主要是指教師在具體的課堂教學中應有目標、有組織地優化學習環境,整合教學資源,明確課堂教學方向,并在滿足學生學習需求的基礎上,進行不同梯度教學步驟的科學設計,使學生能在層層遞進的教學步驟中進行主動探究學習,并在對知識間邏輯聯系的理解中獲得知識體系結構的完善構建。由此可見,結構化教學是一種重視知識關聯性、結構性的教學方法,對學生知識體系的構建、學習效能的提升及綜合素養的培養都有顯著的促進作用。

(二)結構化教學的特點

在對結構化教學內涵進行認知的過程中發現,結構化教學模式作為一項新型的教學方法,與傳統教學模式相比,有顯著的教學特點。

1.更注重知識點間的邏輯關聯

在任何一個學科的教學中,概念教學都是非常重要的內容,是優化學生知識認知、構建學生知識體系的重要基礎。在傳統的教學模式中,教師只注重概念的零散、碎片化教學,導致學生無法連點成線,建立自己的知識體系。而結構化教學作為一種注重大概念教學的方法,更注重知識點之間的邏輯聯系,更有助于學生知識體系的構建,是促進學生深度、高效學習的重要途徑。

2.更注重教學計劃的科學設計

計劃性強是結構化教學模式的重要特點之一。教師在實施課堂教學前,應對每一個教學環節、每一個教學活動都進行科學設計,如此才能使各項教學因素按照相應的邏輯順序層層構建,進而獲得良好的結構化教學效果。

由此可見,在結構化教學過程中,課前準備環節至關重要。教師需要在這一環節中進行目標的制訂、計劃的設計,使整個教學過程更有條理。

3.更注重遷移應用能力的培養

學習是一項綜合、系統的工程,掌握知識只是其中最基礎的環節,最重要的是對知識的遷移、融會貫通及實踐應用,只有這樣學生才能獲得自主學習的意識與能力[1]。作為一種新型教學方法,結構化教學更注重方法的傳授和能力的培養。在結構化教學中,教師能夠利用知識點間的聯系,引導學生進行遷移性的學習,以增強學生解決實際問題的能力。

(三)結構化教學的價值

從結構化教學模式的教學特點來看,結構化教學不僅注重對學生認知結構的構建,還重視教師教學經驗的積累及學生綜合素質的發展。這就使結構化教學模式在具體的教學實踐中有非常重要的教育價值。首先,有助于學生知識體系的完善。學生知識體系的完善構建是深度學習過程中的一項重要學習目標。結構化教學的實施會通過教學資源的整合及系統化的引導,實現學生對知識結構的深刻認知。其次,有助于課堂教學相長的實現。在新課程改革背景下,教師與學生已經成為學習、發展共同體的關系。通過結構化教學,教師可以進一步提升自身的專業素養,給學生更有效的教育引導,實現師生共同學習、發展,獲得教學相長的效果。

二、深度學習導向下的小學數學結構化教學實踐

通過以上對結構化教學的初步認知可以發現,結構化教學作為一種新型的教學模式,具有非常顯著的教學特點,其中一些教學特點與數學課程的學科特點極其吻合[2]。這為小學數學結構化教學的實施提供了可能性。因此,在深度學習導向下的小學數學教學中,為了獲得高效的教學效果,教師應積極進行結構化教學的探究和實踐性實施,促進學生數學知識體系的構建和實踐運用能力的提升。

(一)整體梳理,實現數學知識的整合

結構化教學是一種關注知識點間邏輯關聯的教學模式。這一教學特點要求教師在實施結構化教學前,首先對知識結構進行整體梳理與認知,只有這樣才能奠定結構化教學的基礎。因此,在小學數學結構化教學中,教師應結合學生的實際情況和具體的教學目標,對教材教學內容進行整體性認知,并按照教學內容中知識點間的邏輯聯系,進行教材內容的重組和科學化構建及教學課時的合理性布置。

例如,在進行“小數”部分內容的結構化教學中,教師可以根據北師大版教材的編排,將三年級(上冊)

“認識小數”、四年級(下冊)的“小數的意義和加減法”“小數乘法”及五年級(上冊)的“小數除法”等所有涉及小數部分的內容進行整體性、系統化的整合。這樣學生就能從整體學習與掌握小數意義及各種運算等知識,實現對這部分知識體系的完善構建。

(二)問題引導,引發學生的深刻思考

深度學習導向下的小學數學教學,不僅需要學生熟練掌握數學知識,還需要學生積極思考,深刻理解數學知識。因此,在深度學習導向下的小學數學教學中,教師應充分結合數學知識點間密切的邏輯聯系,通過相關引導性問題的提出,引發學生思考,使學生能從更多元的角度認知、理解這一數學知識點,同時從整體層面進行知識點間邏輯聯系的構建,實現數學知識點的有效串聯,使學生在問題的引導下完善數學知識體系。

例如,“面積”是北師大版數學三年級(下冊)中的一項重要教學內容。這一知識點的內涵較為廣泛,教師在對這部分內容進行結構化教學的過程中,可以通過“面積的概念是什么?”“研究面積、面積單位的意義是什么?”“正方形、長方形、平行四邊形等平面圖形的面積應該怎么計算?”“圓這種曲面圖形的面積怎么計算?”“一些不規則圖形的面積如何計算?”等一系列具有邏輯聯系的問題,引導學生開展逐步深入的思考。這樣,學生就會在這一層層深入的思考過程中,將所有關于“面積”的教學內容進行整體性、系統性的串聯,完善“面積”這一部分知識體系的構建,獲得良好的結構化教學效果。

(三)合作探究,促進數學學習的遷移

數學是一門實用性很強的課程,而數學知識的終極學習目標就是通過實踐解決相關實際問題。鑒于數學知識點間的邏輯聯系,各種問題之間也存在著一定的相近性。對此,教師可以引導學生通過歸納、探究的方式,進行問題類別的總結,使學生舉一反三,由一道題的解決推廣到一類問題的解決。在進行小學數學結構化教學過程中,教師應緊密結合數學課程的這一學科特點,組織學生開展有效的合作探究學習,使學生以自主學習的方式進行數學知識的遷移,在數學知識點的融會貫通中,掌握解決實際問題的方法,以增強學生的數學學習能力和綜合素質[3]。

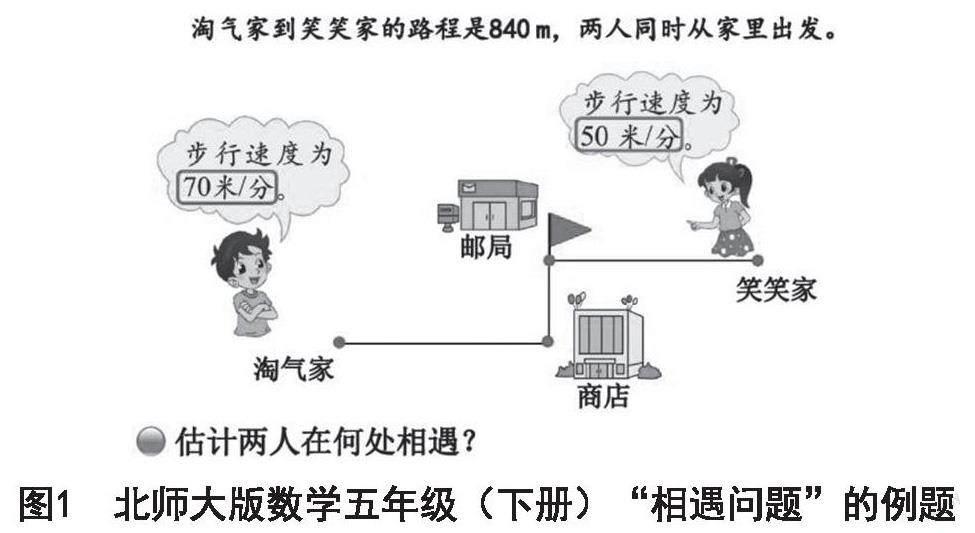

例如,在教學“相遇問題”時,教師可以采取結構化的教學方法。首先,教師可以結合教材中的例題

(如圖1),引導學生進行討論,進而讓學生以合作探究的方式完成這一學習任務。然后,學生就會在這一學習任務的驅動下,積極進行合作小組的劃分及學習任務的分工,通過獨立思考得到問題的解決方案,再通過合作討論完善各自的方案,進而得出一定的數學規律。最后,教師可以為學生設計數道類似的數學問題,使學生根據自己找到的規律舉一反三。這樣,學生的思維就從具體的一個問題遷移到了相關的一類問題。由此可見,在小學數學結構化教學中,教師可從典型案例出發,引導學生進行逐步深入的思考與探究,使學生掌握具體案例背后蘊含的數學思想和數學方法。

圖1 北師大版數學五年級(下冊)“相遇問題”的例題

(四)總結指導,呈現可視化知識結構

小學階段的學生認知能力相對不足,自主合作探究學習的能力也處于較低的水平。教師想獲得高效的結構化教學效果,就要進行有效的教學引導。因此,在深度學習導向下的小學數學結構化教學中,教師應積極發揮自身的教育引導功能,在結合小學階段學生形象思維特點的基礎上,對數學知識點的邏輯聯系進行可視化處理[4]。這樣,學生就能在教師更有針對性的教學總結與引導下,進行數學知識體系的整體性認知和系統化構建,獲得良好的學習效果。

例如,在對數學知識結構進行可視化處理的過程中,思維導圖是一種非常重要的教學工具,能以線條、圖形等形式直觀、具體地展現數學知識的結構及學生自身知識體系的構建過程。因此,在小學數學結構化教學中,教師應對思維導圖這一知識結構的構建工具進行積極、多元的運用。在“認識圖形”單元復習過程中,為了使學生更清晰地了解正方形、長方形及平行四邊形等圖形之間的異同,教師可以通過思維導圖引導學生復習相關知識,使學生從整體角度認識圖形間的關系。

(五)實踐應用,提高學生的數學素養

在深度學習導向下的小學數學結構化教學中,學生數學知識體系的整體化構建只是基礎的教學目標,最終目標應是通過數學知識的實踐應用,解決生活中的問題,增強學生的數學綜合素質與能力。因此,教師在實施結構化教學模式的過程中,應緊密結合現實生活,通過現實生活實際問題設定真實性的學習任務,使學生在任務驅動中,實踐運用數學知識,引導學生更深刻地理解數學知識,有效運用數學知識,實現數學綜合素養的發展。

以北師大版數學四年級(上冊)“位置與方向”這一單元內容為例,教師通過結構化教學的方式使學生整體、系統化地學習與理解了這部分數學知識。為了進一步優化小學數學結構化教學效果,實現對學生數學知識綜合運用能力的培養,教師可以結合學生的現實生活,為學生布置如下課后作業:“周末你們的爸爸媽媽會帶你們到哪些地方呢?運用我們所學的‘位置與方向的數學知識,以平面圖描述的方法,展現你們的出行軌跡。”這一緊密貼合學生現實生活課后作業的布置,要求學生對自己所學的相關數學知識進行實踐性運用。在這一過程中,學生運用與鞏固了數學知識,進一步增強了數學綜合素質。

三、結束語

《課程標準》提出了“設計體現結構化特征的課程內容”的課程理念,這為結構化教學模式的提出與實施提供了良好的教學契機。因此,在倡導深度學習的小學數學教學中,教師應積極順應《課程標準》的課程理念,采用結構化教學方法,使學生能在整體梳理、問題引導、合作探究、總結指導、實踐應用等結構化教學模式的環節中探尋數學知識本質,實現自身數學知識體系的系統化構建,進行高效且高質量的數學學習。

參考文獻

[1] 王艷.深度學習視域下小學數學結構化教學策略[J].學苑教育,2023(3):59-61.

[2] 林勇.基于深度學習的小學數學結構化教學實踐與研究[J].天津教育,2021(23):34-35.

[3] 朱俊華,吳玉國.深度學習視域下小學數學結構化教學策略[J].中小學教師培訓,2021(6):51-53.

[4] 季秋菊.基于深度學習理念下的小學數學結構化教學探討[J].新智慧,2020(25):78.

作者簡介:吳麗春(1980.9-),女,福建晉江人,

任教于福建省晉江市華泰實驗小學,一級教師,本科學歷。