基于學習任務群的詩歌寫作教學探究

【摘 要】詩歌寫作的教學需要將教材內容轉化為教學內容,認真關注每個階段的過程指導,以臺階式的任務群一步步引導學生掌握詩歌的體裁特征和創作方式。依據新課標學習任務群的導向與要求,教師應圍繞詩歌寫作的學習主題設計具有內在邏輯關聯的語文實踐活動,以詩心的萌發、詩意的誕生、詩歌的落成幾個步驟讓學生在課堂教學中建構真實有效的詩歌寫作途徑。

【關鍵詞】學習任務群;詩歌寫作;教學策略

一、任務緣起:教材內容教學化

詩歌是“文學的文學”,有其獨特的審美價值和文化功用。《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)的“文學閱讀與創意表達”學習任務群要求學生“觀察、感受自然與社會,表達自己獨特的體驗與思考,嘗試創作文學作品”[1]26,并在第四學段的學習內容中明確提出,要“閱讀表現人與社會、人與他人的古今優秀詩歌、散文、小說、戲劇等文學作品……嘗試寫詩歌、小小說等”[1]27-28。這在課程內容層面為詩歌寫作確立了坐標位置。

少年時期是人一生中情感最為激蕩的階段,每一個少年都是潛在的詩人。詩歌寫作立足于現實,但能讓學生的精神沉浸于優雅、精煉、高品格的詩歌讀寫活動中,有助于美感的啟蒙、想象力的培養和推敲詞句意識的形成,提升其藝術品位,使之成為有情趣、有情懷之人,在現實層面實現對詩歌寫作的召喚。與此同時,在教材內容的層面,統編初中語文教材九年級上冊第一單元和九年級下冊第一單元都是詩歌教學單元。尤其是九年級上冊第一單元“活動·探究”部分,以“學習鑒賞”“詩歌朗誦”“嘗試創作”三大任務為軸心構成單元整體。任務三的“嘗試創作”更是明確要求學生選擇一個對象寫一首小詩。這要求學生將課堂中欣賞和朗誦的成果轉化為寫作的能力,填補了以往寫作教學在詩歌方面的空白。

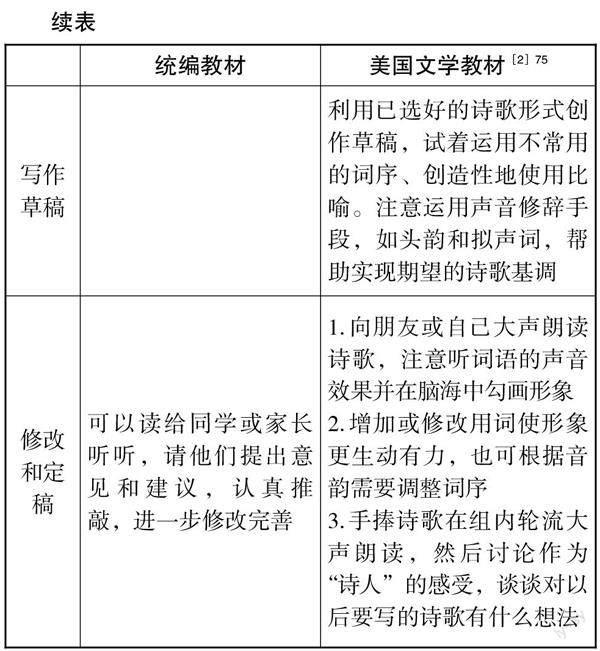

“教材的本質應當是課程標準或教學大綱所規定的課程內容向具體的教學活動轉化的產物,是處于具體教學情境中的學生與教師相互溝通和對話的中介。”[2]9這段話可以理解為,教材是教師設計教學活動的依據,學生在教學活動中達成師生之間的溝通。然而在真實的教學實踐中,可以發現詩歌寫作的教學內容和教材應用常常處于靜止的狀態,沒有轉換為動態的教學過程和方法,即教材內容的教學化,因此教學的實施方式也不明確。如果我們將九年級上冊第一單元詩歌教學的“嘗試創作”和美國某文學教材初中階段的詩歌寫作內容進行對比可以得到表1。

通過對比可以獲得以下啟示:首先,教材雖然是教學內容的重要組成部分,但并不等于所有教學內容,詩歌寫作的核心知識仍待開發與填補。僅僅依靠“詩言志”“意象”“語言簡潔凝練”“講究節奏”等古今中外詩歌的共性特征,沒有結合實際運用,不足以支撐真實的寫作行為。正如詩歌寫作需要“陌生化”是常識,但講授如何實現詩歌寫作陌生化才是寫作教學。其次,詩歌寫作教學的關鍵是將其所蘊含的潛隱知識顯性化,內隱過程外顯化,并通過有效策略教給學生。正如榮維東教授所言:“詩歌寫作教學要取得成功,重點不在于解釋原理,而在于解決問題,要解決學生不會‘運用不會‘創造意象的困難。”[3]最后,詩歌寫作需要關注每個階段的過程指導,提出寫作要求之后,教師要針對寫作前的準備活動,寫作中(寫草稿)和寫作后(修改和發表)都進行具體的方法指導,并且重視學生在寫作過程中進行反思和自我評判。

基于課程要求、現實需求和教材內容等綜合因素,該課教學可確定以“教材內容教學化”為任務緣起,由此設計寫作任務群,力求引導學生真實體驗詩歌寫作的完整過程。

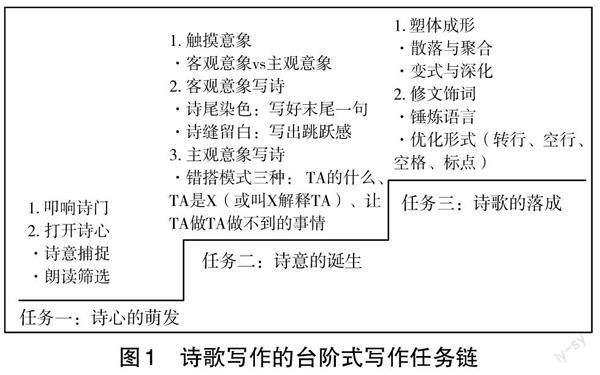

二、任務設計:搭建臺階式寫作群

新課標提到,語文學習任務群要以任務為導向,其安排注重整體規劃,要體現連貫性和適應性[1]2。因此,在設計詩歌學習任務時,教師可圍繞詩歌寫作的學習主題,設計三個具有內在邏輯關聯的語文實踐活動:詩心的萌發——詩意的誕生——詩歌的落成(見圖1)。活動設計遵循“感性的詩意捕捉—理性的策略訓練—完整的形象建構”的邏輯脈絡,引導學生建構真實有效的詩歌寫作途徑。

(一)任務一:詩心的萌發

當我們談到詩歌寫作,對于初學者而言,最難的一步恐怕是打破固有認知,即認為只有具備天賦與靈感方可寫詩。因此,在進行寫作之前,教師要幫助學生破除心理障礙,引導他們去親近詩歌,建立一定的審美感知以及真實的肌理觸摸。詩歌閱讀能引發情感的共鳴或形象認知,進而喚醒個性體驗或塵封的記憶,催生主動創作的內驅力,使學生愿意表達自我,對寫詩產生興趣。詩心的萌發可以細化為以下兩個子任務。

1.叩響詩門

所有文學體裁中,詩歌是離語言最近的。創作詩歌必然要探索詩歌語言,但也不必急于踏出這一步,因為“藝術的目的是要人感覺到事物,而不是僅僅知道事物”[4]。在具體實施時,教師可以先拋出幾個看似簡單的問題,比如“什么是空氣?什么是鏡子?什么是岸?”學生輕松地回答后,再讓他們對照詩人阿多尼斯《意義叢林中的向導》中的詩句:“什么是空氣?靈魂,不愿在身體內落戶。什么是鏡子?第二張臉,第三只眼睛。什么是岸?波濤休息的枕頭。”[5]學生朗讀并揣摩,發掘詩歌形象化語言背后暗含的巧思,以及潛藏的深刻含義。學生有了一定的了解后,教師再轉換文本,讓學生閱讀并交流詩人樹才的文章《詩是活潑潑的生命》,在作者極富文學化、生動活潑的語言表述中叩響詩門,對詩歌形成豐富又個性化的理解。

接著通過兩次活動尋訪詩意,感受詩歌審美多樣的表征形態:(1)“悅耳悅目”:朗讀并欣賞朱贏椿的《設計詩》,發現經過詩人的創新,文字和圖形竟能如此和諧共生,同時抵達視覺和心理的審美愉悅;(2)“悅神悅志”:續寫小林一茶俳句《然而》的省略部分,思悟俳句作為世界上最短的定型詩,如何把詩學的簡潔推到極致,同時在簡短的語句中體現出作者和世界的對話多么豐盈,句與句彼此間的巨大張力。

2.打開詩心

通過尋訪詩意,學生對詩歌的認識由模糊到清晰,由疏離到親近,這時正可引導他們將內心生發的審美或情志流淌出來,進行寫作活動。學生首先要捕捉詩意:找一個安靜的角落,摒除干擾,選擇任意一個主題,比如冬天、失敗、母親、水杯、奔跑等,把想到的任何想法寫下來,不必急著篩選措辭,也別擔心寫作內容的質量,憑感覺把心里的感受、腦海中浮現的想象都如實寫出來,至少三行。然后朗讀篩選:通過讀取文字感受語言及節奏,篩選和修訂有價值的內容,最好讓流動在心里的情感通過具體的場景或者物象使之“現身”。

由“叩響”到“打開”的任務活動,讓學生對詩歌“是什么樣”有更清晰的認識,在不斷深入詩歌世界時也樹立了主體意識,明白詩歌寫作并非遙不可及,愿意勇敢地在寫詩的道路上啟程。

(二)任務二:詩意的誕生

詩的核心是意象,因此詩歌寫作的核心問題在于如何運用或創造意象。以往的詩歌寫作基于“知識本位”理念,一般由教師教授學生何為意象,分析詩歌范例中意象所傳之情、所達之意,然后直接跨越到運用意象進行寫作。但實際上學生對意象的構建與運用并沒有實際概念,加之學習任務群強調實踐性與情境性,因此教師應該在情境下教授學生意象的構建與使用。此處參考作家黃梵所作《意象的帝國》煉制并轉化核心知識,結合學情設計三個任務,幫助學生創造性地構建自己的意象。

1.觸摸意象:客觀意象vs主觀意象

詩歌意象是外在事物形象與詩人內在情意的交融。在詩歌寫作教學中,應將對意象概念的理解、識記轉化為情境中的創造與運用。出于教學方便和易于學生理解,可以簡單將意象分化為“客觀意象”和“主觀意象”。為了幫助學生理解這兩者的區別,教師可以出示兩幅圖讓學生進行比較,一幅是法國畫家籍里柯的《艾普森的賽馬》,一幅是真實的奔馬照片。觀察同樣是飛奔的馬,畫家筆下的馬和現實生活中的馬有什么區別,尤其關注馬奔跑時騰空的瞬間。學生仔細觀察后能夠理解,為了更能表現馬奔跑時的激情與昂揚,馬的四蹄在畫家筆下被創作為向外張開,而真實的飛奔的馬匹四蹄會向內蜷縮。但與其說畫家是創作了一幅不合實際的畫面,倒不如說是構造了自己想象中的、內心的圖景。如此學生就能形成清晰的認知:客觀意象呈現的是客觀的圖景,而主觀意象是想象的、內心的圖景,超越現實。這一認知會為接下來的寫作奠定基礎。

2.客觀意象寫詩

如果僅僅是描繪事實或者事象,詩意不會誕生,因為這樣的描寫客觀中立而沒有情感傾向,只有賦予事實或事象情感和立場才能稱為文學。另外,詩歌的魅力還可以通過省略和空白造成的跳躍來呈現,這種跳躍會促發讀者努力調動聯想或想象來填補空白。為了讓學生理解這兩種以客觀意象寫詩的方式,教師可以設計兩個子任務讓學生掌握寫詩的方法:(1)詩尾染色:寫好末尾一句;(2)詩縫留白:寫出跳躍感。子任務活動設計如表2所示。

3.主觀意象寫詩

如何引導學生借助已有的生活經驗,超越現實構筑內心的圖景,對詩歌寫作而言非常關鍵。想要把眼前現實的風物變得不那么現實,就要通過跨越和組合,讓讀者暫時離開現實,忘掉事物的現實屬性,同時讓他們相信新的解釋才是事物的“真相”。為了降低創作難度,不妨分化寫詩步驟:(1)訓練學生詞語跨界搭配;(2)熟悉搭配方式后抽離聯系詞進行直接搭配;(3)完全跳出現實,一點點邁開步伐,對事物進行創造性寫作并樹立主體和讀者意識。主觀意象的構建和詩歌創作可以按表3的方式進行。

(三)任務三:詩歌的落成

到目前為止,學生經過訓練已經能夠寫出幾個具有詩意的句子,但這并不意味著已經能創作一首真正的詩。一首詩應當具備完整的詩意單位,能用意象表達情感或思想,并且構成一個相對完整的整體。為了將“詩意的散句”塑造成“一首詩歌”,教師要引導學生在已有雛形的基礎上,有目標、有步驟地進行寫作過程訓練,引導學生發現寫作知識,然后運用這些知識在內容和形式上優化自己的寫作成果。可以按照以下兩個任務促成學生詩歌創作的落成。

1.塑體成形

詩歌主體的成形從兩個角度著手。一個角度是詩歌的散落與聚合。以小結環節的訓練任務為例。教師展示三個學生寫“秋天”的作品,先從意象、語言、形式的角度進行評價;再從結構角度加以引導;最后引入寫作知識“詩意單位”,學生可以以此判斷自己寫的詩是自然的整體還是“貌合神離”的斷句的組合,從而進行修改或優化。另一個角度是詩歌的變式與深化。短詩的結構千千萬,但總有幾個結構是常用的。教師可以優先介紹文藝領域的經典結構“三段論”,然后借用何其芳的《秋天》讓學生探尋內容上的秘密,啟示學生揣摩第三段和前兩段有什么區別。可以看出第一段每一句詩都像是獨立的一幅畫,描繪了普遍的農家生活,山谷伐木,籬間背瓜果。第二、第三段各是一幅畫,最后詩作整體組成了既流動又整合的復合畫卷。學生通過賞析明了詩歌可以以重章疊句的形式構成。加入一定的變式和深化后,既能顯示個性又能保證整體的和諧。

2.修文飾詞

既然是寫作,詩歌同樣也要經過修訂的過程。但由于詩歌體裁在內容和形式上有自身的特殊性,教師要著重引導學生從以下兩個方面優化。一是錘煉語言,這樣做可以提升表現力。從詩句中選擇不太理想的詞語,嘗試用更有表現力的詞語替代它;或是在音律不協調的地方嘗試增強音樂性,通過反復朗讀從韻律節奏的角度考量哪些詞語還可以變得更動聽。二是優化形式。這一方面主要涉及轉行、空行、空格、標點,其本質是形成停頓,雖然不改變內容,但當完整的語意被人為地切分,就能制造出奇妙的空間或時間間隔,產生吸引讀者注意的懸念和張力。教師可以先結合作品進行示范,比如選取戴望舒《雨巷》,將“撐著油紙傘,獨自彷徨在悠長,悠長又寂寥的雨巷”一句通過分行、轉行、加標點等操作,學生就能在不同句式間反復揣摩,品味出特殊的意味,從而感受詩句“孤獨又彷徨”的意境,對作者延長和強化讀者感受的形式設計有不一樣的理解。為了強化學生對形式的感受,接下來可以去掉牛漢《半棵樹》的形式,讓學生自由變動,感受不同組合形式下詩的不同意味,最后回到原作談談牛漢在形式上是怎樣表達自己情感的。

基于學習任務群的詩歌寫作教學探究,圍繞具有內在邏輯關聯的詩歌實踐活動,從感性的詩意捕捉到理性的策略訓練,最后形成完整的形象建構,教授學生真實的寫作實踐知識,讓詩歌寫作與他們的生命真實碰撞。實踐中要注意,如果僅限于教材中有限的現代詩篇目和課堂上補充的內容進行教學,教學資源難免不足,教師還需要提升自己,擴充閱讀面,尋找更多符合教學需要的詩作和有教學價值的詩歌創作知識在多個合適的場合指導學生創作,在學習任務群的探索中領略詩意之美。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 義務教育語文課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]洪宗禮,柳士鎮,倪文錦. 母語教材研究(7)[M].南京:江蘇教育出版社,2007.

[3]榮維東. 詩歌寫作如何教?[J]. 中學語文教學,2016(3):34-40.

[4]姚月燕. 莫言小說的幽默[M]. 北京:東方出版社,2022:19.

[5]樹才. 寫詩真好玩:樹才老師給孩子的詩歌課[M].上海:上海社會科學院出版社,2020:207.

[6]黃梵.意象的帝國:詩的寫作課[M].桂林:廣西師范大學出版社,2021:136-137.

(責任編輯:朱曉燦)

【作者簡介】陳蘭燕,一級教師,主要研究方向為大單元教學、整本書閱讀、寫作教學。