基于“雨課堂”的植物生理學混合式教學設計與探索

肖繼坪 杜曉翠 陳疏影 董陳文華 李俊

摘? 要:隨著多媒體工具和網絡覆蓋普及,基于互聯網的在線教育愈加便捷,但其優勢并未在高校的課程教學中得到體現和充分應用。該文針對植物生理學的學科特點和教學現狀,充分利用線上教學資源,針對性地選擇教學內容和方法,以學生為主體、教師為主導,基于“雨課堂”等教學平臺進行線上線下混合式教學模式初探,以期利用有限的學時和豐富的線上教學資源,整合線上和線下教學的優勢,通過有效的管理方式組織實施,為深化信息化教學改革、提高植物生理學的教學效果奠定基礎。

關鍵詞:植物生理學;“雨課堂”;混合式教學;課程設計;組織實施

中圖分類號:G640? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)01-0103-04

Abstract: With the popularization of multimedia tools and network coverage, Internet-based online education is becoming more and more convenient, but its advantages have not been reflected and fully applied in the course teaching of colleges and universities. In view of the discipline characteristics and teaching status of Plant Physiology, our teaching team makes full use of online teaching resources, chooses teaching content and methods accordingly, take students as the main body and teachers as the leading role, carries out a preliminary exploration of online and offline mixed teaching mode based on the "Rain Classroom". The purpose of this paper is to make use of limited class hours and unlimited online teaching resources, integrate the advantages of online and offline teaching through effective management. It will provide a foundation for deepening the reform of information teaching and improving the teaching effect of Plant Physiology.

Keywords: Plant Physiology; "Rain Classroom"; online and offline mixed teaching mode; course design; organization and implementation

植物生理學是研究植物生命活動規律與環境關系的一門學科,是高等農林院校植物生產類專業本科生的專業基礎課,也是植物生命科學相關專業的全國碩士研究生入學考試科目,在高校相關專業的人才培養中具有基礎性的地位[1]。在新農科建設背景下,高等農業教育的重要性日益凸顯,而植物生理學作為一門承上啟下的專業基礎課,應汲取互聯網的發展優勢,積極探索線上線下等教學新模式,為培養能夠適應和引領未來農業發展需要的創新型人才奠定基礎。

2005年余勝泉等[2]提出了一種基于網絡環境下的混合式教學模式,經過十多年的建設與改良,我國線上線下混合式教學發展快速[3],已在大量高校中推廣運用。2018年底,時任教育部高教司司長的吳巖[4]將金課歸納為“高階性、創新性與挑戰度”。2019年底,教育部發布《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》(教高〔2019〕6號),強調了在“互聯網+”時代背景下本科教育教學改革的重要性和緊迫性。“互聯網+教育”是互聯網和教育的交叉融合,是信息時代教育背景下的一次教育變革。利用互聯網線上授課,顛覆了傳統課堂的輸入式教學模式,學生的接受度更高,易于推廣。

“雨課堂”是MOOC平臺“學堂在線”推出的基于PowerPoint(PPT)和微信作為操作技術的混合式教學工具[5]。翻轉式課堂則是一種學生在課前利用豐富的網絡教學資源進行自主學習,課上則予以強化輔導,由教師根據學生的學習情況有針對性地展開討論、交流,學生則可以用PPT給大家講述內化吸收的內容的一種反客為主的教學模式[6]。

“雨課堂”“智慧樹”“慕課”“愛課程”和“騰訊會議”等教學平臺和工具的發展,拓展了教學時空,擴大了優質教育資源受益面,使翻轉課堂教學運用得更加便捷,學生學習效率更高。在翻轉課堂中,學生的學習任務主要在課下進行,教師通過借助“雨課堂”等教學工具能夠提前了解學生學習困難,并在課堂上給予有針對性的輔導,及時解答學生遇到的學習問題,幫助學生鞏固新知知;同時,學生之間針對某一共同問題進行的互動交流,也有助于學生對知識的吸收內化。因此,基于“雨課堂”的翻轉式課堂教學可以讓學生多范圍多渠道地獲取最新的優質資源,變被動輸入為主動吸收[7],滿堂灌的教學方法已經不能滿足新農科時代下人才培養的需要。因此,在新農科建設和信息化教育的背景下,針對植物生理學面臨的機遇和挑戰,采用基于“雨課堂”的植物生理學翻轉課堂教學模式顯得十分重要和必要。因此,本研究以“雨課堂”“騰訊會議”和微信公眾號等平臺為例,結合線上和線下教學的優勢,以學生為主體、教師為主導,進行知識模塊化教學,針對不同教學內容選擇合適的教學方法進行混合式教學,通過有效地組織實施管理,健全課后反饋和教學效果評價體系,以期為深化信息化教學改革、提高植物生理學的教學效果奠定基礎。

“雨課堂”科學地覆蓋了課前、課上、課后的每一個教學環節,將“雨課堂”教學工具運用到翻轉課堂教學中,幫助教師從課前預習、課堂互動、課后作業等層面收集和分析教學全周期的課程數據,既能量化學生的學習成績[8],又能評價學生的學習效果。據此,本研究構建了基于“雨課堂”的植物生理學翻轉課堂教學模型。

一? 課前設計部署

(一)? 共建信息交流與互動平臺

在“互聯網+教育”的背景下,強化互聯網技術與教學的有機交融,構筑以學生為主體,全方位和多視角的教學模式。通過“雨課堂”、“智慧樹”、QQ群、微信群和釘釘群等開展課堂簽到、實時分享課件、課堂直播和討論、隨機點名提問、發布隨堂測試及課堂內容拓展等教學活動,提高課堂參與度和氛圍,增加緊迫感,增強自信心,激發其探究課程內容的激情[9]。

(二)? 課前活動安排

教師在課前編寫安排線上學習資源,通過“雨課堂”等平臺推送給學生。學生通過演示文稿(PPT)了解學習目標和知識要點,輔以中國大學MOOC平臺上植物生理學在線開放課程及嗶哩嗶哩、優酷、土豆網等各種網絡教學視頻作為學生預習的素材。教師通過手機終端,可以動態掌握學生預習時間長短、瀏覽課件頁數等學習軌跡數據;而學生帶著問題聽課,教師有針對性地答疑解惑,提高了教學效果。

二? 不同知識模塊的差異化教學

(一)? 優化“基本知識”模塊的教學內容和方法

教師利用“雨課堂”平臺共享課件內容,精講章節基本知識及重難點,注意教學內容的系統性和完整性。學生掃碼登錄“雨課堂”,可快速實現考勤簽到,對不懂的知識點可點擊“不懂”按鈕標記相應的幻燈片。為了檢驗課前預習和課中學習效果,可根據知識點通過“雨課堂”的插入習題/投票功能向學生手機終端推送單選題、多選題并限時作答,學生答題結果實時反饋。教師根據標注“不懂”的課件和測試成績有針對性地查缺補漏。此外,當課堂氣氛沉悶或者學生疲倦時,教師可通過“彈幕”功能,讓學生發布自己的觀點和疑惑,調動學生的興趣,師生互動討論,達到基本知識人人掌握,重難點基本清楚的目的[10]。

此外,在進行線上教學時,“騰訊會議”和“雨課堂”可以同時使用。教師通過“騰訊會議”的“屏幕共享”功能共享課件,再點擊PPT課件上端菜單欄的“雨課堂”按鈕,微信掃碼登錄,獲取課堂暗號,學生同時進入“騰訊會議”和“雨課堂”。這樣在應用“騰訊會議”授課時也能應用“雨課堂”的共享課件、發送習題和“彈幕”等一切功能。

(二)? “拓展知識”模塊的線上學習模式

植物生理學的發展日新月異,但是教材的編撰是需要時間的,因此現行教材內容無法實時反應學科的發展和科學技術的進步,這使得學生對學科發展和科學前沿的認知產生了距離。因此,對于“拓展知識”模塊的學習,跟蹤微信公眾號,拓展植物生理學教學內容不失為一種創新的探索。“BioArt”“iPlants”“iNature”“植物生理之光”“植物科學最前沿”和“植物生物技術Pbj”是植物生物學領域知名的公眾號。大部分在上面推送的都是在植物科學領域頂尖期刊上發表的或創新性強的高水平學術論文。論文立意新穎,技術先進,并有中文解釋和原文鏈接,對于有興趣深入了解的學生可以直接查閱原始文獻并就其內容制作成PPT課件進行翻轉式教學。通過這些內容的學習,不但豐富了植物生理學的教學題材,還緊跟學科前沿,激發了學生創新意識的培養[11]。

此外,教師還可以鼓勵學生利用中國知網、維普、萬方等數據庫和百度、谷歌學術搜索等引擎,下載學習高等院校的碩士、博士論文及相關期刊論文,查找其感興趣的知識點和課題,發揮學生的主觀主動性和創新性[7]。

(三)? “應用知識”模塊的教學和管理模式

1? “應用知識”模塊的翻轉課堂教學

植物生理學是合理農業的基礎,是現代科技興農的重要學科之一。它源于人類對于農林業生產實踐的探索和總結,可用于指導其生產實踐。因此,植物生理學課程的每一章都安排有生產性內容的學習和本章總結,如作物的需水規律與合理灌溉;礦質營養吸收與合理施肥;呼吸作用與種子、果實、塊根和塊莖貯藏;植物光合特性與如何提高光能利用率達到高產穩產;同化物運輸與分配的調控中的環境因素調控;植物激素的生理作用到生長調節劑和除草劑的生產和應用,成花誘導生理與開花調控措施和作物引種,從組織培養到無性繁殖技術;提高植物抗性的措施等。對于“應用知識”模塊和本章總結,教師可在“基礎知識”模塊講述完畢后,讓學生自制成PPT講解。翻轉課堂轉換了老師和學生的角色,激發了學生的主觀能動性。老師順勢引導學生靈活運用所學知識解決生產實際問題,增強了學生學習的使命感,提高了學生發現和解決問題的能力,并為后續實踐性課程的教學奠定了基礎[12-13]。

2? 教學管理小組化

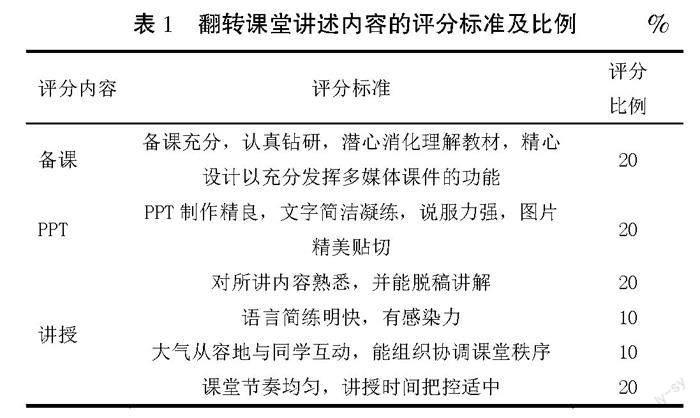

豐富活躍的課堂教學氛圍是取得良好學習效果的保障,教學管理中將學生按章分組,以學習小組為單位,實現課堂中的多邊多重互動。互動模式以組內互動為主,班級互動為輔。從互動形式上講,則注意了動作表情、眼神交流等肢體表現。具體的實施過程為每章結課時由小組輪流推選一位同學上臺對該章“應用知識”模塊的內容和應用PPT進行講解,并用一頁幻燈片總結凝練該章主要內容(本章總結/思維導圖),同組同學相互補充,時長約10分鐘。老師和在座的同學可以進行提問,在結果呈現與釋疑環節中對該組學生進行打分,評分標準見表1,計入平時成績。教學管理小組化增加了學生的思想和情感互動,使學生在心理上獲得了支持和關心,培養了學生合作協作探究學習的能力和興趣,調動了組員的積極性,達到了人人共參與的目的[14]。通過小組的課后思考總結,學生能夠更好地掌握知識體系,明確課程重難點,從而能更有目的性和針對性地去學習[7]。

三? 課后反饋和教學效果評價

(一)? 課后復習鞏固

課后學生可回看教師的授課課件,復習課程相關內容。對于不明白或者想探討的地方,可以通過“雨課堂”的“報告老師”板塊給教師留言,與教師進行實時問答、互動探討。此外,針對植物生理學每一章的教學內容在“雨課堂”上都設有自測題,教師可根據課程教學進度,定期發布單元測試和單元作業,讓學生在限定的時間內完成自測,系統即時批改,教師隨時查閱成績,及時了解學生對章節知識的綜合掌握情況,針對性地調整教學方式;同時將成績反饋給學生,使學生能及時調整學習態度和學習方式,達到實時監測、動態管理的目的[15]。

(二)? 期末教學評價

《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》強調教學評價要從“教得好”向“學得好”轉變,把學生學習效果作為檢驗教學效果的尺子,強化教學過程管理,發揮課程考核對教學效果的反饋和引導作用,培養學生的自學能力,提高學習效果。因此,課后教學效果評價采用過程性考核與終結性考核相結合的多元化考核評價方法。增加評價角度的多樣性和評價方式的多元性,重視對學生學習過程的評價。在評價方式上,利用傳統的閉卷筆試檢測學生對植物生理學基本概念和知識的掌握情況,占總成績的50%。期末考試由課程組的老師從試題庫選題出題且保密,學生統一閉卷考試,從而實現教考分離。平時成績可由“基本知識”模塊成績、“應用知識”模塊的講解成績和“拓展知識”模塊學習軌跡三部分組成,占總成績的50%。期中由教師單獨組織期中考試或在“雨課堂”上進行,教學過程中根據學生在“雨課堂”上的考勤簽到、隨機測試、章節考試和學習資源學習情況計算“基本知識”模塊成績。過程考核中針對成績較差的同學,督促其通過“雨課堂”的主觀題上交課堂筆記,加做該章節內容的思維導圖、作業,并在課堂上通過提問和課堂測驗等方式加強督促課堂學習效果。根據過程性與終結性考核完成情況,綜合評價學生對線上線下混合式教學的效果,同時,根據評價結果適當調整和改進基于“雨課堂”的翻轉式課堂教學模式,不斷摸索更好地以學生為主體的線上線下混合式教學方式。這種基于“網絡+課堂”的多元評價體系,讓線上和線下學習有序銜接,助力學生的全面發展。

(三)? 基于“雨課堂”的翻轉課堂實施的效果評價

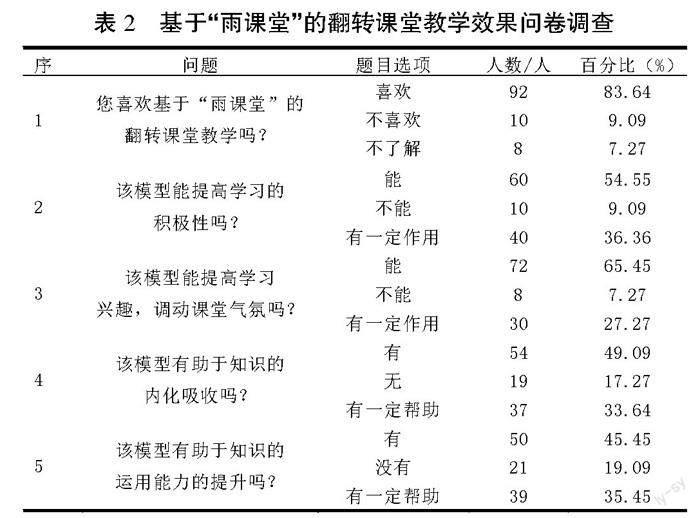

在教師進行了精心的設計和創建之后,能否達到預期的教學效果也是教師需要思考的問題。因此,對不同專業選課班110名學員進行問卷調查(表2)。調查結果表明:83.64%的學生喜歡基于“雨課堂”的翻轉課堂教學模式,喜歡的理由多為上課不用再忙于抄筆記。80%以上的學生認為該模型能提高學習的積極性和學習興趣,調動課堂氣氛,源于隨機點名和彈幕功能;有助于知識的內化吸收和運用能力的提升,源于翻轉式課堂教學中“應用知識”模塊中學生的講解和微信公眾號的推送。可見,基于“雨課堂”的翻轉課堂教學模型在植物生理學課程中的實踐運用廣受歡迎,并能幫助他們自主學習和提高學習效果。

混合式教學模式是對傳統課堂教學和線上教學的優勢整合,通過靈活運用各類教育教學手段,打造出全新的教學模式,實現線上與線下有機整合的教學模式。本課程教學設計和探索是教學團隊針對當前的高校教學發展態勢與學生的時代背景提出的,充分考慮了本學科的發展與教材內容的滯后性,以多種手段促進學生對于課程知識、科學問題、研究前沿等的探究意識,強調基礎知識的扎實掌握與實際應用能力。通過有序銜接的線上線下課堂設計,調動了學生的積極性,教師的主導作用更為明顯,獲得感和能動性加強。正因為如此,對教師的專業知識和解決問題的能力要求也更高。首先,教師要及時更新線上課程資源,適時反映學科發展和科學前沿,以及植物生理學相關的社會熱點話題;及時查看學生的線上資源學習數據,針對性地改進線下課件,綜合評價學生的成績,增強學習信心,自主運用專業知識解決問題,在學習基礎知識的同時拓寬視野,并提高分析解決問題的能力[15]。再次,教師需要通過自己的知識底蘊和人生閱歷培養學生正確的價值觀,教會學生充分利用智慧教學工具提高學習效果,然后通過平等的對話式或傾聽式交流,培養學生的獨立思維能力并提高其表達能力。最后,高校教師還要不斷學習學科前沿和專業知識,與時俱進,科研反哺教學。這樣教師在面對學生的各種問題和觀點時,才能夠有足夠的專業知識和文化底蘊,讓學生有所領悟和升華,并贏得學生的尊重和認可。教師也需要基于學生的反饋意見,經常進行教學反思,定期開展經驗總結和教學改進研討會。如每學期開學,團隊集體確定教學計劃和實施方式,按計劃開展教學。教學中期,通過團隊交流與師生座談相結合的方式,對教學進度及教學中存在的問題進行探討并制定改進方案,確保按時按質完成教學計劃和目標。課程考試結束,通過“課程教學目標達成度”分析教學中的薄弱環節,相互借鑒經驗,交流學習并制定下一輪課程教學改革的方向。通過教學團隊的通力實踐與應用,穩步有效地提升課程教學質量。

參考文獻:

[1] 程建峰,張芳,鐘蕾,等.江西農業大學編撰《植物生理學》教材的實踐與體會[J].植物生理學報,2021,57(8):1600-1608.

[2] 余勝泉,路秋麗,陳聲健.網絡環境下的混合式教學——一種新的教學模式[J].中國大學教學,2005(10):50-56.

[3] 王紅艷,胡衛平.中國在線學習研究現狀與啟示[J].中國遠程教育(綜合版),2013(8):32-36.

[4] 吳巖.建設中國“金課”[J].中國大學教學,2018(12):4-9.

[5] 曾曉晶,樊斌.“雨課堂”在教學改革中的問題及其對策研究[J].信息與電腦,2016(19):245-246.

[6] 肖安寶,謝儉,龔付強.雨課堂在高校思政課翻轉教學中的運用[J].現代教育技術,2017,27(5):46-52.

[7] 宋洋.“互聯網+”背景下師范專業《植物生理學》教學改革研究[J].天津科技,2022,49(1):66-67.

[8] 孫曄.淺談混合式教學工具雨課堂的使用[J].教學研究,2016(11):197-198.

[9] 孫莉,郎明非.線上線下教學模式在生理學教學中的探索與思考[J].醫學教育研究與實踐,2020(1):76-80.

[10] 王鳳茹,客紹英.“植物生理學”課程“模塊化”和“對話式”教授方式改革[J].河北農業大學學報:社會科學版,2020,22(4):97-102.

[11] 萬華方,梁穎,張賀翠,等.跟蹤微信“公眾號”,拓展植物生理學課堂教學內容[J].西南師范大學學報(自然科學版),2021,46(4):178-183.

[12] 張淑英,林海榮.關于農學專業植物生理學教學改革的幾點想法[J].科技資訊,2017(24):154-155.

[13] 孫歆,楊世民,文濤.基于對分課堂理念的植物生理學課程設計[J].生物學雜志,2020,37(5):117-119.

[14] 劉偉,黃勇,陳云.基于“對分課堂”的混合式教學模式在植物生理學教學中的探索與實踐[J].文山學院學報,2021,34(6):60-64.

[15] 王周玉,李玲,彭長連,等.“植物生理學數字課程”作業設計與完成效果分析[J].高校生物學教學研究(電子版),2018,8(1):8-12.

基金項目:2019年雙萬計劃-生物技術國家一流專業建設“云南省一流專業及重點支持學科建設項目”(教高廳函[2019]46號);云南農業大學一流本科課程“植物生理學”(2021YLKC147);云南農業大學課程思政教改項目“植物生理學課程思政教學體系構建與探索”(YNAUKCSZJG2023014);云南農業大學“植物生理學”優秀教學團隊資助(無編號)

第一作者簡介:肖繼坪(1982-),女,漢族,云南麗江人,博士,副教授,碩士研究生導師。研究方向為植物生理生化及分子遺傳學研究。

*通信作者:李俊(1971-),男,漢族,云南玉溪人,博士,副教授。研究方向為植物生理生化研究。