翻轉課堂聯合形成性評價在“流行病學”教學中的應用

艾志瓊 尹家祥 朱俊潔 章麗娟 洪汝丹 巫秀美

摘?要:目的:探討“翻轉課堂”聯合“形成性評價”教學模式在預防醫學專業“流行病學”課程中的應用,為進一步教學改革提供參考。方法:采用翻轉課堂聯合形成性評價的教學模式應用于預防醫學專業流行病學的教學實踐中,通過問卷調查和綜合考核成績評價其教學效果。結果:翻轉課堂聯合形成性評價的教學模式在本次教學過程中得到很好的融合,學生學習效果較好,綜合成績提高2.32~2.74分。72.46%的學生愿意選擇新的混合教學模式;學習后的主要收獲:學生認為其掌握知識重難點、具備病因分析能力、獲得分析與解決問題的能力、具備自主學習能力的比例分別為82.4%、6347%、77.25%、82.4%。結論:翻轉課堂聯合形成性評價的教學模式能提高學生的綜合素質,學生的接受度和認可度較高,值得推廣應用。

關鍵詞:流行病學;翻轉課堂;形成性評價;預防醫學

中圖分類號:R18??文獻標識碼:B

流行病學是預防醫學的思維方法和研究方法,有很強的理論性和實踐性。如何在預防醫學學生繁重的學業中,學好“流行病學”課程,掌握其原理和方法并能靈活應用,對預防醫學專業的學生來說具有十分重要的意義[1]。作為“流行病學”授課教師,如何培養學生發現問題、分析問題和解決問題的能力,有必要進行課程教學改革的探索。翻轉課堂是一種以學生為中心的培養創新人才的新興教學模式,有利于培養大學生的自主學習能力和創新意識,為當下各高校教育改革探索提供了新思路[23]。形成性評價是對學生的學習過程進行的評價,可提高醫學生自主學習和掌握知識的能力、提出問題和分析問題的能力、溝通交流和團隊協作的能力[45],在國內醫學教育中得到越來越廣泛的應用,取得良好的成效[6]。本文擬探討預防醫學專業流行病學教學中翻轉課堂聯合形成性教學評價的應用及其效果評價。

1?研究對象與方法

1.1?教學對象

2019級預防醫學專業本科生3個行政班179人。

1.2?教學模式

理論課采用案例教學法和傳統講授法,實踐課采用翻轉課堂模式。

1.3?課程考核評價方式

最終成績由形成性評價(50%)+期末閉卷考試(50%)組成。其中,形成性評價由課前預習視頻完成情況、考勤、課堂PPT匯報,實習報告、期中考核成績組成。

1.4?具體實施過程

(1)課程介紹。開課時,課程負責人介紹教學進度安排和考核方式,闡述形成性評價的實施方案,讓學生明白過程性評價的具體要求。

(2)理論知識講解,強化學生理論基礎。理論課前三天通過雨課堂發布MOOC視頻,供學生自主預習。理論課堂上,教師以生動形象的案例PPT或視頻導入,激發學生的學習興趣,隨后講解具體內容,包括流行病學研究方法的特點、設計原理、實施步驟,數據整理與分析,研究中各種偏倚及其控制,研究的優缺點等,并通過雨課堂進行隨堂測試,以強化和了解學生對基本理論知識的掌握程度,便于授課教師對后續課程講解的重點和方式進行改進。

(3)實習課翻轉課堂分組匯報,提升綜合能力。學生按學號分組,每班10組(5~6人/組),分組討論后進行課堂PPT匯報。每次實習課匯報同一主題的兩部分:實習指導經典案例和研究實例文獻。課題匯報:各組根據教學進度表上安排的內容,以問題為導向對實習指導中的相應課題開展討論,并將討論的解題過程和結果制作成PPT進行匯報。文獻匯報:根據教師團隊確定的較新較有代表性的研究實例文獻題目,學生利用CNKI或萬方數據庫自行進行文獻檢索、通過閱讀文獻,總結該研究的要點,包括采用何種流行病學研究方法,如何選擇研究現場和研究對象,如何搜集和分析數據,得出什么結果、結論,以及該研究的優點與局限性等,制作PPT并于實習課堂匯報,旨在讓學生從公共衛生實踐的角度來感知流行病學思維和方法的實際應用。

(4)完成實習報告,鞏固強化知識點。實習報告主要是針對實習課堂中的經典案例分析和數據分析進行鞏固練習,授課教師隨堂布置作業,學生課后獨立完成。

(5)期中考核,階段性考核學習效果。通過雨課堂對前期所學內容(經典流行病學方法)進行測試,期中考試成績占總評成績的20%。

(6)期末閉卷考試,檢驗教學效果。課程結束后,實行教考分離的期末考試,由題庫抽題。期末考試成績占總評成績的50%。

1.5?問卷調查,了解教改反饋

課程教學結束后,通過問卷星平臺進行問卷調查,以了解學生對教學實踐的反饋。問卷內容包含學生的基本情況、教學過程評價、教學效果評價、課程建議四個方面。

2?教改效果分析

2.1?課程教學

本次教學研究采取理論課教師主導與實習課學生主導的混合教學模式和形成性評價,在2019級預防醫學專業的“流行病學”教學過程中得到了很好的融合。課前發布預習視頻和課中引入案例的理論教學,激發學生的探索欲和求知欲,以高效的途徑將知識傳授于學生。實踐課的翻轉課堂能讓學生積極參與,盡心準備,對實習指導和文獻的匯報,能抓住重點,條理清晰,層次清楚地展示相關內容,對教師和同學提出的問題,能較為全面地查找、收集資料,回答問題,從而讓學生從被動學習向主動學習轉變。通過師生互動、生生互動,提高了學生自主學習的能力,促進流行病學思維的形成。以形成性評價作為本次教學改革的手段,達到了授課教師動態了解學生學習狀況、對知識的掌握和應用程度、適時靈活地調整后續的教學實踐。翻轉課堂和形成性評價的應用,充分調動了學生學習的積極性和主動性,自學能力、分析和解決問題的能力、口頭表達和溝通協調能力都得到了進一步提升,教學效果確實優于傳統教學模式。

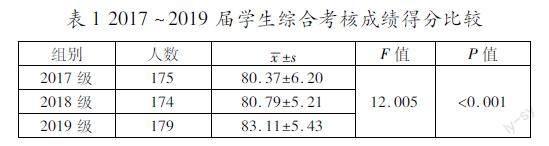

2.2?綜合考核成績結果

2019級預防醫學“流行病學”綜合考核成績(均數x±標準差s)為83.11±5.43分,比2018級高2.32分,比2017級高2.74分。經方差分析得知,三屆預防醫學專業學生“流行病學”綜合考核成績有統計學差異(F=12.005,P<0001);經兩兩比較,2019級分別與2017級、2018級的綜合成績差異均有統計學意義(均P<0.001),詳見表1。

2.3?教學效果問卷調查結果

本次調查通過雨課堂和QQ方式發送調查問卷二維碼和鏈接,179名學生中167人參與了調查,參與率93.3%;有效問卷167份,有效率100%。其中,男生39人(23.35%),女生128人(76.65%)。

2.3.1?課程教學方式的認可情況

調查結果顯示:154名學生(92.22%)認為課前發布預習視頻對其是有幫助的;對“流行病學”課程設置期中考試的必要性,154名學生(92.22%)認為有必要;關于混合教學模式對學生課業負擔的影響,125名學生(74.85%)認為有所增加,但可以克服,6名學生(3.59%)認為沒有增加,詳見表2。

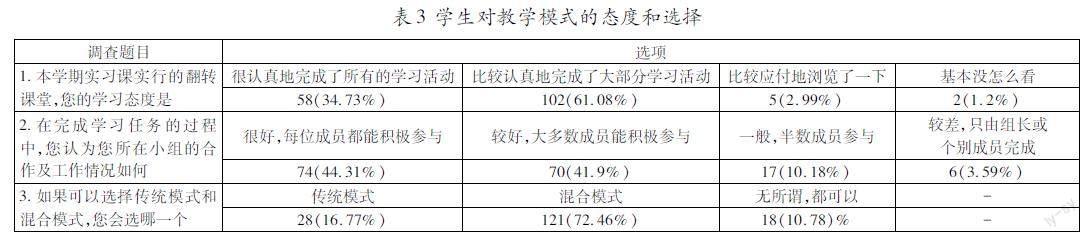

2.3.2?學生對新教學模式的態度和選擇

實習課堂采用的翻轉課堂模式,有160名學生(9581%)認真完成了教學活動,144名學生(86.21%)認為所在小組的合作及工作情況很好或較好。對教學模式的選擇,121名學生(72.46%)選擇了混合模式。詳見表3。

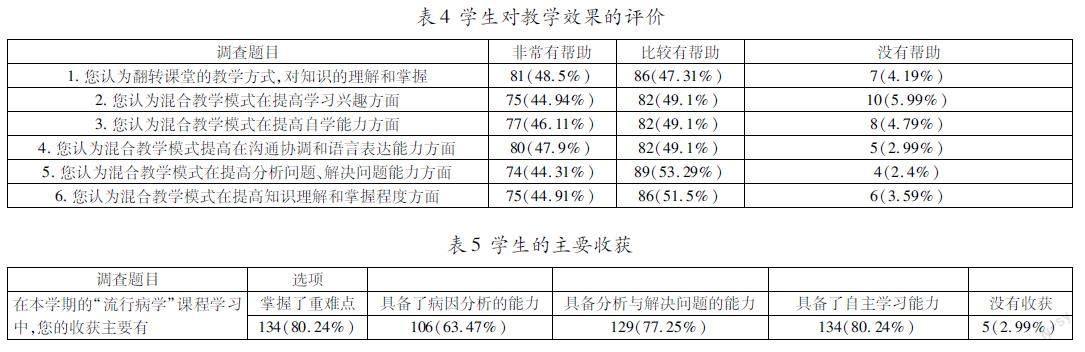

2.3.3?學生對新教學模式的效果評價和收獲

教學效果與教學模式有著緊密的關聯,本次調查從6個方面考查學生對翻轉課堂和混合教育模式的教學效果評價。167名學生(95.81%)認為翻轉課堂對知識的理解和掌握有幫助,157名學生(94.01%)認為混合教學模式有助于提高學習興趣,159名學生(95.21%)認為混合教學模式有助于提高學生自學能力,162名學生(97.01%)認為混合教學模式有助于提高溝通協調和語言表達能力,163名學生(97.6%)認為混合教學模式有助于提高分析問題、解決問題的能力,161名學生(96.41%)認為混合教學模式有助于提高知識的理解和掌握程度。詳見表4。問及學習“流行病學”這門課的主要收獲,82.4%的學生認為其掌握了重難點,63.47%的學生認為其具備了病因分析能力,77.25%的學生具備分析和解決問題的能力,82.4%的學生認為其具備了自主學習能力。詳見表5。

3?討論

“流行病學”是公共衛生與預防醫學專業領域中的骨干課程,被稱之為“公共衛生之母”。加強“流行病學”課程建設是培養高層次公共衛生人才的必要環節。諸多研究者對不同專業“流行病學”課程進行了教學改革,并取得一定成效[7]。本研究采用理論課教師主導和實習課學生主導的混合教學方式和形成性評價的教學模式,注重提高學生參與課堂的積極性,培養學生獨立思考、分析問題和解決問題的能力,溝通協調能力和語言表達能力,綜合成績相較前兩屆分別提高了2.32分和2.74分。課后調查結果顯示,本次教學改革取得了較好的效果。學生對本次教學改革的接受度和認可度較高,90%以上學生認為課前預習視頻和期中考試有必要性,72.46%的學生愿意采取新的教學方式,在新的教學方式下,大多數學生在掌握知識重難點、自主學習、病因分析、分析問題和解決問題方面都有所收獲。本次實施翻轉課堂和形成性評價的教學改革,在“流行病學”教學實踐中有顯著成效,自由開放的翻轉課堂給予學生充分展示和溝通交流的機會,充分調動學生自主學習的積極性和主動性,提升分析和解決問題的能力,培養其團隊意識,取得了較好的效果。

本研究也存在不足之處,在形成性評價過程中缺少學生自評環節,無法讓學生站在評價者角度看相關問題,可能對翻轉課堂和形成性評價提高綜合素質的效果體會不夠充分。這也為進一步探索預防醫學專業“流行病學”課程的教學改革提供了新的思路。

參考文獻:

[1]曾轉萍,王德全,楊翌,等.預防醫學專業流行病學現場調查與質量控制課程課堂教學設計及效果評價[J].科技資訊,2022,20(04):127131.

[2]候秀琴.論翻轉課堂教學下激發學生主動性學習的有效途徑[J].福建輕紡,2022(07):5659.

[3]戴江紅,田恬,阿達力別克,等.MOOC背景下案例教學和翻轉課堂相結合的流行病學教學方式思考[J].新疆醫科大學學報,2019,42(01):134136.

[4]李晨蕾,王莉,秦嘯龍,等.全面網絡教學時代醫學教育形成評價體系實施與探索[J].中國高等醫學教育,2022(03):4849.

[5]向維聶,熊旺鑫,楊耀防.形成性評價在醫學生臨床實習中的應用探索[J].浙江醫學教育,2022,21(05):308310+320.

[6]陳書,朱旭,魏歆然,等.基于網絡平臺的形成性評價在衛生統計學大班化教學中的應用——以智慧樹平臺為例[J].中國中醫藥現代遠程教育,2022,20(18):1922.

[7]胡曉琴,梁慧婷,孫澤雨,等.研究生流行病學課程教學模式改革初探[J].中華流行病學雜志,2022,43(04):586590.

基金項目:大理大學第八期教育教學改革項目

作者簡介:艾志瓊(1983—?),女,漢族,四川瀘縣人,碩士研究生,副教授,研究方向:分子流行病學。

*通訊作者:巫秀美(1968—?),女,漢族,博士研究生,講師,主要從事藥物流行病學與統計應用研究。