“母語式”和聲教學(xué)在小學(xué)音樂課堂中的滲透

陳風(fēng)淋 田果

摘要:目的:小學(xué)階段是聽力和想象力發(fā)展的關(guān)鍵期,這個時期的音樂課教學(xué)不應(yīng)局限于唱歌技能培養(yǎng)這一層面,音樂欣賞的教學(xué)手段也不應(yīng)單一乏味,而是要調(diào)動多種感官讓學(xué)生感受和聲,進行多維度的音樂體驗。文章主要研究如何借鑒母語學(xué)習(xí)規(guī)律進行和聲啟蒙,探尋適合滲透于小學(xué)音樂課堂的“聽—唱—辨—用”的和聲啟蒙教學(xué)模式。方法:首先,從培養(yǎng)音樂內(nèi)心聽覺能力的角度來闡述訓(xùn)練學(xué)生和聲音響色彩感知的策略,引導(dǎo)學(xué)生將和弦類型與和聲音響相對應(yīng),形成對和聲音響的預(yù)判能力;其次,通過“母語式”和聲教學(xué)在小學(xué)教材中的案例分析,闡述如何將“聽—唱—辨—用”的教學(xué)過程與教材內(nèi)容相結(jié)合。結(jié)果:通過和弦色彩感知的訓(xùn)練,發(fā)現(xiàn)先感性、后理性的和聲教學(xué)更適合啟蒙階段的學(xué)生,與教材相結(jié)合的教學(xué)使和聲潛移默化地滲透到了小學(xué)音樂課堂之中,在聽和弦的過程中感受和弦音響色彩與音樂情感的聯(lián)系,借助歌曲旋律和教師的編創(chuàng),使唱和聲變得更加有趣,在聽辨與運用的過程中鍛煉了學(xué)生的和聲實踐能力。這些教學(xué)方式既豐富了課堂教學(xué)手段,又提高了小學(xué)生的綜合音樂能力。結(jié)論:在新課標(biāo)核心素養(yǎng)理念下,教師應(yīng)精心設(shè)計教學(xué)內(nèi)容,不斷更新教學(xué)理念,將和聲滲透進課堂內(nèi)容中,提升學(xué)生的綜合素養(yǎng),為學(xué)生音樂之路的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:和聲教學(xué);小學(xué)音樂;母語式教學(xué)

中圖分類號:G622 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)04-00-03

0 引言

“母語式”和聲教學(xué)通過借鑒母語“聽—說—讀—寫”的學(xué)習(xí)方式進行和聲啟蒙,就像幼兒時期不一定要會寫字才能與人交流一般,而是先從語音的模仿到語義的理解,最后才展開文字的閱讀和書寫。和聲學(xué)習(xí)也可以模仿母語學(xué)習(xí)方式,建立起“聽—唱—辨—用”的學(xué)習(xí)過程,即從聲音到情感再到應(yīng)用。根據(jù)這個原理,學(xué)生即使不明白和弦的構(gòu)成原理與音程度數(shù)的關(guān)系,也可以進行和聲聽唱訓(xùn)練,先感受不同和弦的音響色彩,模仿教師唱出和弦的構(gòu)成音,再將不同的音響色彩與和弦類型相對應(yīng),即先建立和聲感,再聽辨與應(yīng)用。但是,和聲感的建立并非一朝一夕就能成功,也不是幾次講座或者短期的訓(xùn)練就能達成的,應(yīng)該在平時的課堂教學(xué)中一點一滴地積累、滲透。

1 和聲音響色彩與內(nèi)心和聲聽覺

“音樂的‘內(nèi)心聽覺可以稱為一種聽覺能力,通過對大腦中儲存的音樂記憶,對所聽到的音高、旋律、節(jié)奏、和聲進行處理,從而構(gòu)造出音樂形象。”[1]“內(nèi)心聽覺”不僅是對音樂元素聽辨的即時反應(yīng),還是一種無聲的音樂想象。美國當(dāng)代知名作曲家、教育家、演奏家布魯斯·阿道夫曾經(jīng)在課堂上問學(xué)生:“你在你內(nèi)心里聽不到三和弦和七和弦嗎?”他希望學(xué)生能用內(nèi)心的聲音創(chuàng)作,“他們必須對這些和聲有清晰的聲音記憶,當(dāng)這些和弦被演奏出來時他們能調(diào)用出準(zhǔn)確的聲音印象來加以辨認”[2]。這就不難理解為何貝多芬在雙耳失聰后依然能創(chuàng)作出舉世聞名的音樂,其正是依靠多年積累的精確和穩(wěn)定的內(nèi)心聽覺能力。另外,和聲內(nèi)心聽覺能力也可以來自和聲音響的感知和積累的轉(zhuǎn)化,對于啟蒙階段的學(xué)生來說首先應(yīng)該感知和聲的音響色彩。

從絕對音準(zhǔn)的角度進行聽覺訓(xùn)練,聽辨出具體音高再確定和弦是有很大難度的,如果從音響色彩的角度將和弦分成不同的類型,聽辨的是和弦的音響特點,即使是轉(zhuǎn)位和弦也容易聽辨,“雖然音高與結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,但其聽覺色彩并不發(fā)生根本性的變化”[3]。因此,感知和弦色彩是和聲啟蒙階段比較容易且有效的一種練習(xí),最終能引導(dǎo)學(xué)生將和弦類型與和聲音響相對應(yīng),培養(yǎng)學(xué)生對和聲音響的預(yù)判能力,從而形成和聲的內(nèi)心聽覺。在小學(xué)音樂課堂階段,主要是以三和弦和七和弦的色彩感知以及主、下屬、屬七的基本和聲運用規(guī)則為主,例如,大三和弦明亮、開朗、完滿(協(xié)和),小三和弦暗淡、柔和、壓抑(協(xié)和),增三和弦擴張、強烈、刺耳(不協(xié)和),減三和弦收縮、緊張、蒙眬(不協(xié)和),屬七和弦—不安、具有傾向性(不協(xié)和)。

2 “母語式”和聲教學(xué)在小學(xué)教材中的案例分析

將“聽—唱—辨—用”的教學(xué)過程與教材內(nèi)容相結(jié)合,既豐富了課堂教學(xué)手段,又潛移默化地提高了學(xué)生的綜合能力。例如,在歌唱課中利用旋律尋找和弦,不僅能增強學(xué)生對旋律的理解,還能加深和弦的印象;在欣賞課中感受和聲變化對音樂情緒的影響,可以更深刻地體會音樂的藝術(shù)感染力;在多聲部歌曲的合唱中分析縱向的和聲,不僅能提高合唱音準(zhǔn),還能增強學(xué)生對合唱的興趣。

2.1 在聽和弦中感受和弦音響色彩與音樂情感的聯(lián)系

【案例】人教版一年級上冊第三單元欣賞課《洋娃娃之夢》

本單元的教學(xué)重點是讓學(xué)生體會音樂的情感表達,《洋娃娃之夢》由三段小曲組成,每一段的速度不同,表示洋娃娃的不同夢境。除了速度以外,和聲的變化也帶動著情緒的波動。教學(xué)過程如下。

2.1.1 在和弦色彩變化中感受情感變化

教師在鋼琴上彈奏出原譜的伴奏部分,由于樂曲的前二十個小節(jié)都是用大三和弦(C和弦)伴奏,所以音樂情緒是平穩(wěn)明亮的。到第24小節(jié)突然轉(zhuǎn)變?yōu)樾∪拖遥拖裱笸尥蘧従彽剡M入夢境,音響色彩對比明顯。此時,教師可以與學(xué)生探討:“你聽到音樂的情緒發(fā)生變化了嗎?洋娃娃睡著了嗎?”還可以引導(dǎo)學(xué)生在聽到和弦變?yōu)榘档岷偷纳蕰r做出睡覺的動作。

2.1.2 感受和聲的結(jié)束和繼續(xù)

第二部分結(jié)尾洋娃娃醒來的樂句出現(xiàn)了附點節(jié)奏的屬七和弦,暗示著音樂還要發(fā)展,這里可引導(dǎo)學(xué)生展開聯(lián)想:“這里是不是表示洋娃娃被驚醒了,最后的和弦可以作為音樂的結(jié)束嗎?給你安心的感覺還是很不安的感覺?是不是表示洋娃娃很著急地想和她的玩具們一起跳舞了?你期待接下來會發(fā)生什么?”

接著教師彈奏結(jié)束的主和弦(C和弦),與學(xué)生探討“音樂在結(jié)束的時候給人什么感覺”“這個和弦是明亮的還是暗淡的”“音樂在這里結(jié)束完整嗎”等問題。

2.1.3 在對比聆聽中感知和弦

【案例】人教版一年級上冊欣賞《引子與獅王進行曲》

通過一段時間的學(xué)習(xí),學(xué)生已經(jīng)初步感受到和弦音響色彩與音樂情感的聯(lián)系,接下來可以嘗試與學(xué)生探討如果將原本的和弦替換了會產(chǎn)生什么樣的效果。特別是當(dāng)學(xué)生親身參與到聽力訓(xùn)練中時,能增強其感受的敏銳性與反應(yīng)的靈敏性,從而活躍課堂氣氛,提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)過程如下。

教師用鋼琴彈奏原譜中獅子出場時的柱式和弦,堅定的進行曲節(jié)奏能讓學(xué)生體會到大三和弦明亮有力的色彩,就像迎接獅子的號角聲一樣威武。接著,教師可以將大三和弦換成小三和弦在琴上彈奏,與學(xué)生探討將大三和弦換成小三和弦之后還能否表現(xiàn)出號角的嘹亮,并通過對比的方式讓學(xué)生將和弦的類型與音響效果聯(lián)系,分析如何用肢體動作表現(xiàn)出這兩種區(qū)別。

在教唱獅子的主旋律時,教師可以利用原曲的伴奏引出Am和弦(小三和弦)與開頭的大三和弦作對比:“獅子的主旋律出現(xiàn)的時候給你什么樣的感覺,是不是有點沉重又有點壓抑,就好像獅子一出現(xiàn),小動物們都不敢大聲說話了,所以作曲家圣桑用了一個小三和弦為它伴奏。”

2.2 和弦的構(gòu)建與模唱

為了讓低年級的學(xué)生了解和弦的構(gòu)成,避免枯燥的音程度數(shù)學(xué)習(xí),可以用“跨欄游戲”讓學(xué)生在音階任意一個音上進行“跨欄”,選三個音構(gòu)建和弦,例如,從1開始構(gòu)建就要跳過2和4:1(2)3(4)5。

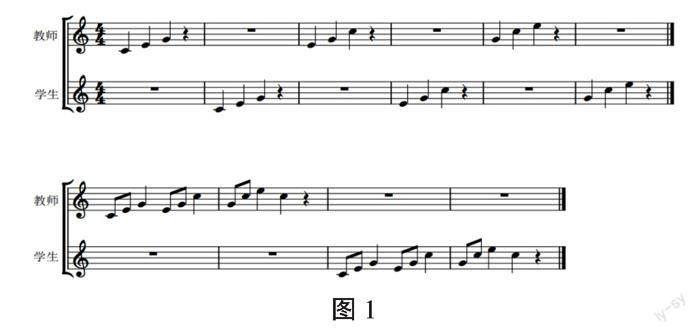

小學(xué)生有著良好的模仿與記憶能力,因此可以通過模唱來記憶和弦構(gòu)成音,并且通過熟練的模唱還能快速反應(yīng)和弦的原位與轉(zhuǎn)位,就像“乘法口訣”一樣朗朗上口。教師還可以編創(chuàng)具有旋律性和節(jié)奏性的模唱,如圖1所示。

模唱有多種方式,還可以利用歌曲中的旋律,如三年級《愛唱歌的小杜鵑》中,“55 |1 3 5 3 |1 5 3”的旋律可以用來當(dāng)做C和弦的模唱;在教唱多聲部歌曲時,可縱向提取各聲部音符組成和弦模唱,解決合唱時出現(xiàn)的音準(zhǔn)問題。

2.3 和聲的功能與調(diào)性

和聲功能一定建立在調(diào)性的基礎(chǔ)之上,“里曼在吸取拉莫關(guān)于一個調(diào)內(nèi)三個主要和弦的基礎(chǔ)上,建立了和聲功能理論體系”[4],所以在初學(xué)階段應(yīng)該首先掌握主、下屬、屬和弦。在人教版教材中,從三年級上冊開始進行調(diào)性的滲透,并且開始口風(fēng)琴的演奏學(xué)習(xí),因此學(xué)生具備調(diào)性與鍵盤彈奏能力,使功能和聲的應(yīng)用教學(xué)可以順利實施。

在這個過程中,背唱和背奏也是一個重要的學(xué)習(xí)方式,如許敬行和聲聽覺訓(xùn)練教學(xué)主張“在學(xué)生尚未完全理解與掌握音樂元素的情況下,背記是學(xué)習(xí)的基本方法。如果能將記憶中的內(nèi)容自覺應(yīng)用到音樂聽覺實踐當(dāng)中,則是學(xué)習(xí)成果的最佳體現(xiàn)”[5]。

2.3.1 調(diào)性中的三個基礎(chǔ)和弦

在進行和聲功能色彩的聽辨與應(yīng)用時,初級階段可以先掌握C大調(diào)的和聲連接,建立首調(diào)思維,有助于學(xué)生更好地理解主和弦、下屬和弦、屬和弦在調(diào)性中的關(guān)系。

【案例】三年級上冊C大調(diào)音樂知識

在歌唱課《白鴿》之后是C大調(diào)音階與調(diào)性的音樂知識學(xué)習(xí),在這里可以開始引導(dǎo)學(xué)生認識和聲功能。教學(xué)過程如下。

模唱C大調(diào)的主和弦與屬七和弦,讓學(xué)生體會到從屬七和弦連接到主和弦的終止感。接著,在主和弦與屬七和弦的中間加入下屬和弦,感受下屬和弦過渡的作用,以及主和弦到下屬的強進行,使和聲色彩更加豐富。為了讓學(xué)生輕松記住C大調(diào)的三個主要和弦,教師可以加入C大調(diào)和聲連接的模唱(教師可彈奏柱式和弦)引導(dǎo)學(xué)生感受:穩(wěn)定(主)—明亮(下屬)—緊張(屬七)—安全(主)的情緒變化,再模唱與背唱:13 5 |14 6|74 5|1 3 |5 -|。

在了解和聲連接之后,可以再回到歌曲《白鴿》中感受不同功能的和聲作用,教師在鋼琴上嘗試不同的伴奏引導(dǎo)學(xué)生感受和弦的基本運用。

2.3.2 口風(fēng)琴上的和聲實踐

在中高年級,學(xué)生已經(jīng)掌握了基本的和聲連接規(guī)則,可以嘗試將之前背唱的和聲連接在口風(fēng)琴上彈奏,為歌曲伴奏。

【案例】五年級下冊《送別》

教學(xué)過程如下。

教師帶領(lǐng)學(xué)生將之前模唱的C大調(diào)和聲連接在口風(fēng)琴上彈奏出來,與學(xué)生討論如何為歌曲的旋律配上和弦,以及思考為什么歌曲結(jié)束的地方要用主和弦、緊張的屬七和弦遇到主和弦是不是有一種安全的感覺、哪一個樂句可以用下屬和弦來配等問題。

嘗試用主—下屬—主為歌曲第一句伴奏,用主—屬七為第二句伴奏。由此,深入體會在不同的連接中聲音效果的變化,并將學(xué)生分成兩組展開合作。

2.3.3 多彩的和弦拓展與應(yīng)用

當(dāng)學(xué)生對和弦色彩的感知已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ),并建立了一定的內(nèi)心聽覺之后,可以引導(dǎo)學(xué)生留意音樂中特別的聲音。例如,減七和弦是在減三和弦的基礎(chǔ)上構(gòu)成的,它的音響效果充滿緊張與夢幻感,是很容易辨認的和弦。人教版教材中的《水族館》,七和弦的分解讓曲子的音色如水晶一般清脆,又充滿了朦朧的神秘感,讓學(xué)生對豐富多彩的和弦充滿向往。此外,還可以利用不同和弦的色彩編創(chuàng)故事、為圖畫和動畫匹配和弦等,通過視聽結(jié)合來增強學(xué)生對和聲學(xué)習(xí)的興趣。

2.4 帶著和聲思維創(chuàng)作

分析古典音樂作品時可以發(fā)現(xiàn),旋律的創(chuàng)作可以看成和弦橫向的分解,在創(chuàng)作多聲部音樂時,其實就是將和聲縱向排列。在小學(xué)階段,學(xué)生往往有著豐富的想象力與創(chuàng)造力,但是在編創(chuàng)實踐的活動中卻望而卻步,不知道該如何將心中的情感用音樂的語言表達出來。對此,教師可以引導(dǎo)學(xué)生利用和聲思維,打開創(chuàng)作思路。

先從單個和弦創(chuàng)作開始,也可加入和弦外的音,如C大調(diào)主和弦:1. 3 5 5 | 5 - 3 1| 1 - 1 - |1 - - - |;下屬和弦:1 4 6. 5| 6 - 4 6 |。

接著在和聲連接中創(chuàng)作旋律,從兩個和聲的連接再到多個和聲連接,可以只利用和弦內(nèi)音,也可以加入和弦外音,例如:1 5 3 1 | 6 - 4 6 | 5 4 2 7 | 1- - - |。

在創(chuàng)作多聲部音樂的時候也需要運用和聲思維,對于熟悉和弦的學(xué)生來說,可以嘗試先確定第一聲部對應(yīng)的和弦,然后再創(chuàng)作第二聲部的旋律,以此獲得創(chuàng)作的成就感。

3 結(jié)語

小學(xué)階段是聽力和想象力發(fā)展的關(guān)鍵期,這個時期音樂課的教學(xué)內(nèi)容不應(yīng)只局限于培養(yǎng)學(xué)生的唱歌技能,音樂欣賞教學(xué)的手段也不應(yīng)該單一乏味,而要讓學(xué)生調(diào)動多種感官進行多維度的音樂體驗。在新課標(biāo)核心素養(yǎng)的指導(dǎo)下,教師應(yīng)精心設(shè)計教學(xué)內(nèi)容,不斷更新教學(xué)理念,提升學(xué)生的綜合素養(yǎng),為學(xué)生音樂之路的可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

參考文獻:

[1] 卜奕文.探索培養(yǎng)內(nèi)心聽覺的訓(xùn)練方法[D].天津:天津音樂學(xué)院,2022.

[2] 梁韻.? 《內(nèi)心聽覺》譯文與《內(nèi)心聽覺》評述[D].廣州:星海音樂學(xué)院,2016.

[3] 王天宏.視唱練耳教學(xué)研究中和弦色彩聽覺分析研究[J].音樂天地,2015(9):31-35.

[4] 呂朋朋.胡戈·里曼的和聲功能標(biāo)記體系[J].齊魯藝苑,2009(4):68-71,78.

[5] 于宛平.許敬行和聲聽覺訓(xùn)練教學(xué)研究[D].北京:中國音樂學(xué)院,2020.

作者簡介:陳風(fēng)淋(1991—),女,福建漳州人,碩士在讀,研究方向:音樂教育。

田果(1978—),女,河南南陽人,碩士,副教授,研究方向:音樂教育、音樂史論。

基金項目:本論文為2023年度揚州大學(xué)科音樂學(xué)院科創(chuàng)項目“‘母語式和聲教學(xué)在小學(xué)音樂課堂中的滲透”研究成果,項目編號:XCX20231095