文化自信視域下地方高校大學英語課程思政現狀與策略分析

王芳

摘? 要:將提高文化自信融入大學英語課程目標,是教育部全面推進課程思政建設,培養順應新時代發展要求與參與全球競爭的高素質國際化人才的必然要求。在大學英語課程教學中應當自然融入旨在傳承中華文化與價值觀和提升文化自信的課程思政理念,引導學生關注國際社會對中國理論與中國實踐的理解與誤解,培養學生具備中國立場與全球視角相融合的文化表達力。該文運用定量(642份學生問卷調查)與定性(10位教師一對二訪談)的混合式研究方法,對上海財經大學浙江學院大學英語教學的現狀展開調查,在客觀分析當前地方應用型高校大學英語課程思政教學情況的基礎上,提出文化自信視域下開展大學英語課程思政教學的有效實踐路徑。

關鍵詞:文化自信;大學英語;課程思政;理解當代中國;混合式研究

中圖分類號:G641? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)11-0177-05

Abstract: Incorporating the enhancement of cultural confidence into the objectives of College English Course is an inevitable requirement of the Ministry of Education's comprehensive promotion of ideological and political construction in curricula, and the cultivation of high-quality international talents that meet the requirements of the new era and participate in global competition. As for College English teaching, it should naturally integrate the ideological and political concepts of inheriting Chinese culture and values and enhancing cultural confidence, guiding students to concern about the international community's understandings and misunderstandings of Chinese theory and practice, and cultivating students' ability for cultural expression that integrates Chinese standpoint and global perspectives. This paper uses a mixed research method of quantitative (642 student questionnaires) and qualitative (one-to-two interviews with 10 teachers) to investigate the current situation of English teaching at Zhejiang College, Shanghai University of Finance and Economics. Based on an objective analysis of the current situation of ideological and political teaching in College English course, it proposes effective practice paths for carrying out ideological and political teaching of College English Course from the perspective of enhancing cultural confidence.

Keywords: cultural confidence; College English; ideological and political education; understanding contemporary China; mixed research method

習近平總書記在黨的二十大報告中提出,推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌。高校是宣傳思想工作的主陣地,課程思政是各高校落實立德樹人根本任務的必然要求。由于刻板印象的誤讀和誤解,中國主題“他議”和中國形象“他塑”現象依然普遍[1]。因此,如何在大學英語教學中融入文化自信的培養,樹立和增強新時代大學生的文化自信自強,指導學生學會用外語向世界自信表達中國的發展與成就,闡釋中國道路和中國智慧,是現階段課程思政教育亟待關注的課題。

一? 文化自信視域下地方高校大學英語課程思政教學

本文運用定量(642份學生問卷調查)與定性(10位教師一對二訪談)的混合式研究方法,遵循扎根理論,并以問卷星與Nvivo 12Plus軟件為研究工具,對上海財經大學浙江學院(以下簡稱“上財浙院”)實施的大學英語課程思政教學改革情況進行現狀調查分析。

(一)? 基于學生問卷的調查與分析

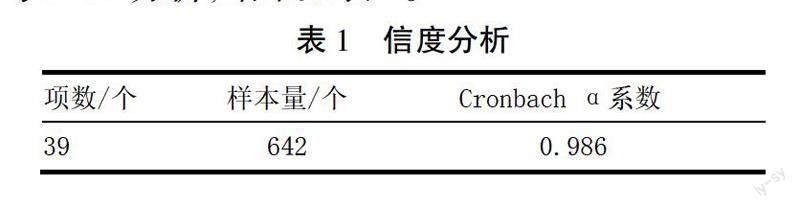

本課題對上財浙院16個班級的642名本科生進行了“基于融入中國文化與價值觀和提升文化自信的大學英語課程思政建設”調查問卷,本次調查采用問卷星平臺與SPSS分析,結果見表1。

由表1可知,信度系數值為0.986,大于0.9,因而說明研究數據信度質量較高。

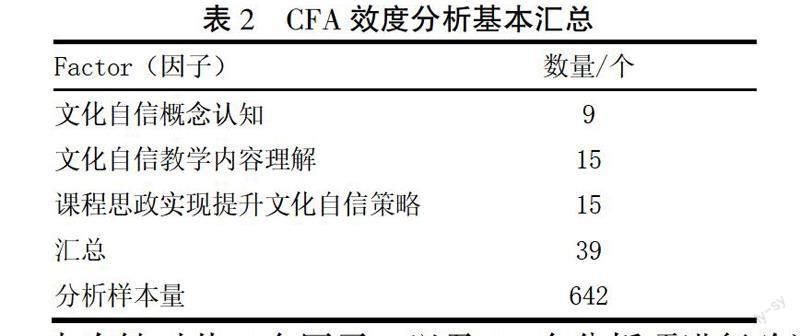

本問卷調查共設計39個問題,分別從對文化自信概念認知、文化自信教學內容理解以及課程思政實現提升文化自信策略三個維度展開。

由表2可知,本次針對共3個因子,以及39個分析項進行驗證性因子分析(CFA)。本次分析有效樣本量為642,超出分析項數量的10倍,樣本量適中。

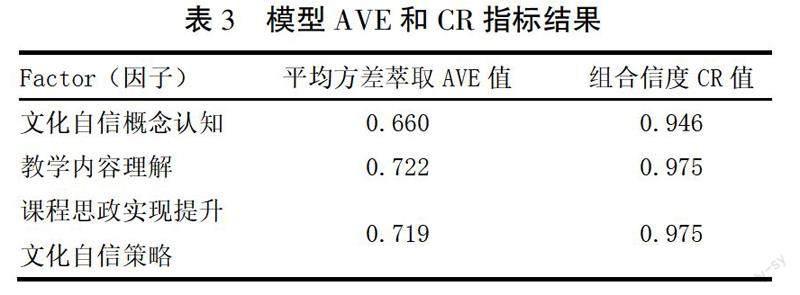

本次針對共3個因子,以及39個分析項進行驗證性因子分析(CFA)。由表3可知,共3個因子對應的AVE值全部均大于0.5,且CR值全部均高于0.7,意味著本次分析數據具有良好的聚合(收斂)效度。

1? 對文化自信概念的認知

文化自信是根植于人們內心的一種信念[2]。問卷調查中,在對認識“融入中國文化與價值觀的大學英語課程建設對提升文化自信的重要性”方面,96.73%的學生非常同意這個觀點。針對“作為國際化人才,除了需要有良好的英語語言應用能力,更需要具備基于中國立場的英語溝通能力的文化自信”這一點,98.13%的學生非常同意。對“我認為融入中國文化與價值觀和提升文化自信對大學生未來的職業發展至關重要”,64.17%的同學非常同意,32.4%的同學同意,僅分別有2.34%和1.09%的同學不同意和非常不同意。

這說明學生已經認識到,作為公共必修課的大學英語課程需要融入中國文化與價值觀,認可含內容、價值觀與語言融合式的外語課程思政教學理念。此外,學生也能認識到提升文化自信對未來職場就業的重要性,意識到具備對中國傳統文化與當代中國故事的理解和外語闡釋能力將是未來國際化進程中提升就業競爭力的法寶。

2? 對文化自信教學內容的理解

對“我認為中國文化自信的具體表現應當包含對中國政治、經濟、科技和文化等故事的國際傳播力”這一問題,78.82%的同學非常同意,19.63%的同學同意,分別僅有0.775%的同學表達不同意或非常不同意。對“我認為除了大學英語課堂教學,參與課外英語實踐活動(如博物館志愿中英文雙語講解、國際會議志愿者、中外交流活動項目)對提升文化自信有很大的幫助”這一問題,69%的同學非常同意,27.1%的同學同意,2.65%的同學不同意,1.25%的同學非常不同意。

以上問卷數據結果表明,絕大部分學生知曉中國文化自信表現主要是體現在服務中國文化對外傳播,這里的文化不僅是我們中華優秀傳統文化,也應當包括中國在當代政治經濟社會生態方面的發展故事。學生認可大學英語課程需要通過實施內容與語言融合式的教學,在知識內容探究中提高英語應用能力,能夠用英語介紹中國,傳遞中國聲音,講好中國故事,不斷提升中國文化自信自強。除了課堂教學,學生也表示非常樂意通過參加如外事語言志愿服務這類的課外實踐活動學會用英語自信表達真實、立體、全面的中國故事。

3? 課程思政實現提升文化自信的策略

針對教學方法方面,“我認為當前的大學英語教學不僅要注重詞匯學習與積累,也需要能開展基于中國立場的全球話題探討”“針對教材中出現的西方文化知識,我認為老師已經通過中西文化對比讓我們了解了相對應的中國文化與價值觀”“我認為融入中國文化與價值觀相關的話題作為教材單元主題內容的導入是很重要的”這三個問題,學生選擇非常同意和同意兩項加起來的比例分別占98.1%、97.4%、97.6%。

以上問卷結果表明,學生對教學目標實現與教學策略實施有較明確清晰的認識。絕大部分同學認為語言的學習不僅是源于教材的生詞解析,他們很希望教師能結合時事熱點,組織開展模擬服務國家參與全球治理的話題討論,在老師引導下學會表達中國方案與貢獻中國智慧。從對學生通過中西文化對比了解加深中國文化與價值觀,希望挖掘更多與教材單元主題相關的課程思政融入點來提升文化自信教學內容來看,他們喜歡用對比討論式,教師應當幫助學生從跨文化角度分析中國實踐,探究中國理論,提升學生的語言運用、跨文化交際、思辨等多元能力。

(二)? 基于扎根理論的教師深度訪談分析

1? 研究方法

扎根理論是較為傳統、應用最廣的質性研究方法。其是被認為當今社會科學領域最具影響力,最前沿的研究范式之一[3]。本環節研究采取半結構化訪談的方式對上財浙院10位在實施課程思政改革的英語教師進行一對二深度訪談。

扎根理論強調從原始數據中生成和發展理論,以建構理論為主要宗旨,比較適合對現象進行細致、動態的描述和解析,通過研究者與研究對象之間的深入互動,對事物的本質進行長期深入的結合探索,最后對研究對象的本質得到一個系統全面的解釋性理論。

因此,扎根理論與訪談者的訪談文本研究目標是一致的。在正式訪談前,研究者對一名教學經驗豐富的老師預訪談,并根據其反饋的建議對訪談提綱做了修改,內容見表4。

1)開放式編碼。訪談結束后,研究者將錄音內容轉化為文字,對原始訪談數據進行記錄與整理。方法為首先將各種格式的原始數據導入Nvivo 12Plus軟件,然后逐一進行編碼。具體來說,首先仔細閱讀原始訪談數據的內容,用簡潔的短語總結有用的句子,并創建新的節點。每個節點對應幾個材料來源和參考句。然后對這些節點進行分析比較,并賦予一個概念進行總結(表5)。

2)主軸式編碼。在初始編碼完成后,數據被分解成概念片段并整合到類別中。研究者把不同的分類放在幾條主線上,形成分類之間的聯系。主軸式編碼將分析這些類別之間的邏輯關系,并將數據恢復為一個連貫的整體。運用Nvivo 12Plus,建立樹節點,進一步整合類別,最后形成主類別和每個主類別對應的子類別。主軸編碼結見表6。

3)選擇性編碼。選擇性編碼是在軸向編碼結果的基礎上進一步分析編碼,分析主要范疇的本質,總結選擇式節點。與主軸式節點相比,選擇式節點更具抽象性和總結性,整體連貫成為邏輯語境,最終形成理論。在Nvivo 12Plus軟件中形成核心類別時,將分析過的核心類別進行整合,在軟件中建立樹狀關系圖,并設置主題節點層次結構,以清晰顯示分析結果(表7)。

2? 研究結論與啟示

文化自信是一個民族最本質的自信[4]。基于上述對教師的深度訪談,可以得出以下結論。在文化自信視域下實施課程思政教學非常重要。踐行課程內容與語言運用融合式外語教學理念,不斷培養學生自信的廣度與深度,引導學生學會用中國理論觀察和分析當代中國的發展與成就和世界正面臨的百年未有之大變局,從跨文化視角闡釋中國道路和中國智慧,實現文化自信自強。

1)教材整合利用提升。任何教材如果要達到理想效果,都需要在具體使用過程中實現[5]。在教學中,教師通過集體教研,對課程進行頂層設計與規劃,積極研討挖掘教材中相關提升中國文化自信的內容融入點,團隊分工協作編寫或收集與教材主題單元相對應的中國傳統文化與價值觀和理解當代中國發展故事的中英文版案例,為學生提升國際傳播力提供素材。尤其是要把握好每個授課單元導入部分,以教材現有的西方文化,從跨文化視角設計輸出的活動,搭一個產出知識的腳手架,驅動學生通過多媒體創新表達,不斷提高學生融通中外與展現文化自信的跨文化傳播能力。總之,教學素材應將價值塑造、知識傳授和能力培養融為一體[6]。

2)課堂教學方法創新。文化自信視域下大學英語課程思政教學絕不是單單教會學生學習教材上的文本,教師可以采用多種教學方法,如開展翻轉課堂實踐、基于產出導向法驅動堅持中國立場與全球視角場景設計、深入地方文博與旅游單位進行文化調研與課外實踐活動等。利用外語的優勢服務國家戰略和國家利益,為培養時代新人進行課程的創新與改革[7]。

充分借助網絡技術平臺保持教學內容與時俱進,如采取線上線下的混合式教學法,以官方外媒宣傳媒體新聞與外研社聽說教材課程思政智慧版線上U校園中有關Chinese Wisdom (中國智慧)和 Chinese Culture(中國文化)增設欄目的文化視頻資源為藍本,引導學生比較中西方價值觀、把握媒體差異表述、思考文化辯證與感知文化差距。

3)課程評價優化 。《課程思政指南》指出,課程思政教學要重視形成性評價特別是課堂評價[8]。文化自信視域下大學英語課程思政教學評價不是只拘泥于期末考試的卷面成績,檢驗教學目標的達成更需要體現在日常課堂教學互動、多媒體創新表達、師生共同參與的作業(課內與課外實踐作業并重)形成性評估等。通過多樣化的課內課外活動,包括線上線下小組學習、自主學習、合作探究、以讀促寫和以寫促讀等方式,綜合評價學生在使用外語進行知識探究,表達中國治理實例,以及發展批判性跨文化認知等目標的實現情況。

三? 結束語

將提升文化自信作為實施大學英語課程思政“理解當代中國”的重要目標,是深入領會習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義。大學英語課程應當充分發揮育人功能,引導學生正確理解與表達真實、立體、全面的中國傳統文化與當代中國發展故事,加強對中外文化異同的認識,提升文化自信,為未來在職業領域進行國際交流打下堅實基礎。

參考文獻:

[1] 孫吉勝.加強中國對外話語體系建設:挑戰與方向[J].外交評論(外交學院學報),2022,39(3):1-20,165-166.

[2] 祖艷鳳,李孟.文化自信視域下大學英語課程思政實踐研究[J].對外經貿,2022(10):113-115.

[3] CHARMA Z K.Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods [M].Thousand Oaks, CA: Sage 2000.

[4] 郭晶.新時代文化自信的釋義、溯源及實踐理路[J].山東社會科學,2022(3):154-160.

[5] 孫吉勝,石毅.“理解當代中國”系列教材使用與高素質外語人才培養[J].外語教育研究前沿,2023(6):23-28,93.

[6] 戰雙鵑.大學英語課程思政發展:可為、應為與何為[J].當代外語研究,2022(6):68-75.

[7] 李婧.理解當代中國:價值與行動——《理解當代中國:英語讀寫教程》教材分析[J].大學,2023(17):50-53.

[8] 向明友.基于《大學外語課程思政教學指南》的大學英語課程思政教學設計[J].外語界,2022(3):20-27.