更迭與傳承:貴州晴隆彝族舞蹈“阿妹戚托”歷時性考察

陳爽嬌

【摘 ??要】 “阿妹戚托”是流傳于晴隆原三寶彝族境內的彝族傳統婚嫁舞蹈。由于時代變遷,“阿妹戚托”由原生態舞蹈逐漸朝著舞臺表演藝術發展,表演場地、人員構成和舞蹈形態也隨之嬗變。在繼承和弘揚中華優秀傳統文化,保護好、傳承好、利用好非物質文化遺產的時代背景下,提高族群內文化自覺性與政府主導下的共同參與,二者相輔相成,缺一不可,對助力“阿妹戚托”的當代傳承和長遠發展具有舉足輕重的作用。

【關鍵詞】彝族舞蹈 ?阿妹戚托 ?歷時性發展 ?傳承

中圖分類號:J705???文獻標識碼:A ??文章編號:1008-3359(2024)02-0019-06

晴隆位于貴州省西南部,黔西南布依族苗族自治州的東北角。《晴隆縣志》中記載了晴隆縣境內彝族人的遷徙歷史,主要分為兩個階段:第一個階段發生在明代中葉,彝族先民從云南的宣威向晴隆遷徙;第二個階段發生在清朝晚期,從威寧、畢節、黔西等地遷入晴隆。“阿妹戚托”是流傳于晴隆原三寶彝族境內的彝族傳統婚嫁舞蹈,也是當地易地搬遷至晴隆阿妹戚托小鎮后文化傳承的符號。對晴隆“阿妹戚托”進行歷史性考察有助于推動其當代傳承和長遠發展,并將為相關學者提供民族民間舞蹈研究的資料借鑒和個案參照。

一、晴隆“阿妹戚托”的源流

“阿妹戚托”是根據當地彝語音譯而來的名稱,漢語又將其稱為“跳腳舞”“嫁女舞”或“姑娘出嫁舞”。20世紀的文獻中,還將其稱為“阿米戚托”“阿夷且頭”“阿默氣頭”等。根據文獻記載與傳承人文安梅口述,有關“阿妹戚托”的起源傳說主要有“仙人傳授說”“眾人創造說”兩種。不論哪種起源傳說,均體現了彝族人民對于婚姻和家庭的重視。透過舞蹈,不僅表達了對出嫁姑娘的祝福和歡送,同時也展現了家庭美德和文化傳統。傳說與歷史的結合,使得“阿妹戚托”成為當地彝族文化中不可或缺的一部分,它不僅僅是一種舞蹈形式,更是一種凝聚情感、傳承文化和弘揚價值觀念的紐帶。

二、“阿妹戚托”七十余年發展綜述

(一)20世紀50—70年代

中華人民共和國成立后,黨和政府重視文藝事業建設,“各級政府文化主管部門和舞蹈家協會等有關群眾文藝團體,通過會演、調演、比賽、觀摩演出、學術研究等方式,有力推動了貴州舞蹈活動的普及與提高”,這一時期,“阿妹戚托”通過藝術會演被大眾知曉。1956年末舉辦的“貴州省第一屆工農業余藝術會演大會”,安順專區晴隆代表團毛子才、文少清、柳文氏、王德英四人參演的彝族“跳腳舞”獲民間藝術部分演出獎“一等獎”。1957年,“全國第二屆全國民間音樂舞蹈會演”在北京舉行,彝族“跳腳舞”作為貴州選拔的音樂舞蹈節目之一參加此次會演,被授予“各民族的優秀藝術寶藏”獎旗。此后較長一段時期,由于多方面因素影響,阿妹戚托的發展近乎停滯。

這一時期,有關“阿妹戚托”的文獻資料,有1957年貴州省第一屆工農業余藝術會演大會主編的《貴州省第一屆工農業余藝術會演民間藝術部份節目資料匯刊》(后文稱《節目資料匯刊》)。《節目資料匯刊》記載了參加貴州省第一屆工農業余藝術會演大會的部分獲獎民歌、舞蹈、花燈、戲曲等節目的相關信息,對晴隆縣彝族跳腳舞的動作特征、隊形變化等進行了文字和圖像記錄,以及對相關獲獎信息進行匯總。

(二)20世紀80—90年代

中共十一屆三中全會以后,貴州舞蹈活動呈現出朝氣蓬勃的景象,“阿妹戚托”對外文化交流活動逐漸增多。1982年5月,晴隆縣彝族舞蹈“阿妹戚托”入選參加貴州省首屆少數民族傳統體育運動會表演項目。“1984年12月5日,貴州省歌舞團和群眾藝術館,又派出5名男女青年演員,前往晴隆縣,對跳腳舞進行改編、提煉。”年底,黔西南自治州民族事務委員會又撥經費給縣文化館,將曾經瀕臨滅絕的“跳腳舞”搬上舞臺。1988年,全國首次民間民族舞蹈研討會在廣西桂林舉行,參會專家在觀看“阿妹戚托”的影像資料后,發出“可與阿拉伯、俄羅斯的舞蹈媲美”的贊譽,將該舞蹈譽為“東方踢踏舞”。1992年,晴隆縣文化局組織《阿妹戚托》表演方隊參加黔西南布依族苗族自治州舉行建州十周年慶典。1995年,“阿妹戚托”首次走出國門,參加意大利“世界民族民間文藝會演”。

這一時期,“阿妹戚托”的理論研究取得了長足進步。1985年出版的《黔西南布依族苗族自治州概況》記載了“跳腳舞”于20世紀50年代進京參加少數民族舞蹈會演的概況。1986年出版的《貴州民間藝人小傳》中記錄了“跳腳舞是彝族所獨有的民族舞蹈形式,表演時全憑跳者雙腳的提、擺、踏、踢等各種動作,在地面上跳出富有明顯節奏的音響,頗為別致,引人入勝”。1986年貴州省文化廳設立《中國民族民間舞蹈集成·貴州卷》編輯委員會,開始收集、整理、編輯貴州省境內各民族的舞蹈資料,并于1999年完成交付審稿。1989年出版的《貴州少數民族風情》記載了“阿妹戚托”的表演特征,“沒有旋轉大跳,沒有音樂伴奏……舞蹈要求換腳靈活,踩腳聲響,步調一致,且甩手均勻”。1993年《晴隆縣志》出版,記載了晴隆縣著手對縣境內的民族民間文化藝術進行發掘整理。1993年出版的《貴州彝學·貴州省彝學研究會首屆彝學科研成果評獎獲獎論文選集》中收錄文章《淺談彝族傳統舞蹈“阿買戚托”的命名》,作者方家印在文中分析了黔西南彝族舞蹈“阿買戚托”漢語直譯的“跳腳舞”與黔西北的彝族跳腳舞(鈴鐺舞)功能存在差異,通過解析“阿買戚托”的具體意思,認為該名稱直譯為漢語應為“姑娘出嫁舞”,“阿買戚托”登上舞臺時已有名氣,為保留其藝術效果,故建議保留彝語直譯名稱“阿買戚托”。

(三)21世紀以來

隨著新世紀的到來,各級政府加大對民族民間文化保護和傳承工作的重視力度。貴州省的非物質文化遺產保護工作取得了長足發展,其中包括“阿妹戚托”的傳承和保護。2002年,《貴州省民族民間文化保護條例》提出對貴州省內民族民間文化開展普查、搜集、整理和研究工作。“2005年3月26日,國務院辦公廳頒布《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》及附件《國家級非遺代表作申報評定暫行辦法》,貴州省在2002年普查的基礎上,隨即進行了非遺代表作名錄項目的申報評審。”2007年,經貴州省人民政府批準,“阿妹戚托”被列入貴州省第二批省級非物質文化遺產代表作名錄(黔府發〔2007〕16號)。2012年,晴隆縣柳順方被認定為貴州省第三批省級非物質文化遺產名錄項目“阿妹戚托”代表性傳承人。2014年,“阿妹戚托”經國務院批準列入第四批國家級非物質文化遺產名錄(國發〔2014〕59號)。2020年,文安梅被認定為貴州省第五批省級非物質文化遺產名錄項目“阿妹戚托”代表性傳承人(黔文旅發〔2020〕36號)。2022年8月,文安梅由貴州省文化和旅游廳推薦申報第六批國家級非物質文化遺產“阿妹戚托”代表性傳承人。

基于非遺保護時代背景,在政府主導的推動下,這一時期“阿妹戚托”通過校園傳承與舞臺化表演等形式,進一步擴大了影響力。2002年,下發《省教育廳、省民宗委關于在我省各級各類學校開展民族民間文化教育的實施意見》(黔教發〔2002〕16號),文件中指出貴州省作為一個多民族省份,蘊藏著豐富的民族民間文化資源,各級學校應該積極投身于保護和弘揚優秀民族文化行列,實現民族的偉大復興;2005年,柳順方從自己所帶班級中挑選32名學生,成立舞蹈隊,開始教授“阿妹戚托”;2007年7月,黔西南州選送原生態群舞“阿妹戚托”,獲“黃果樹杯多彩貴州”舞蹈大賽原生態組“銀瀑獎”;2009年,參加第四屆貴州少數民族文藝匯演獲二等獎;2011年,“阿妹戚托”參加第六屆全國校園文藝匯演(暨第十一屆校園春節聯歡晚會)獲得金獎;2012年,晴隆縣“阿妹戚托”參加貴州首屆彝族原生態歌舞大賽獲一等獎;2015年,“阿妹戚托”作為地方特色課程,在全縣中小學課間操上進行推廣;近年來,晴隆縣委、縣政府更加重視保護、傳承和弘揚民族文化,并致力于推廣文旅產業發展。2019年,成立阿妹戚托藝術團,文安梅任藝術團團長,負責教授阿妹戚托,這一舉措對提高阿妹戚托的傳承質量和水平起到了積極的推動作用。

21世紀以來出版或發表有關“阿妹戚托”的學術成果顯著增加。這一時期出版有關“阿妹戚托”的著書主要有四類,第一類為《中國民族民間舞蹈集成》,全書共收錄全省各民族代表性傳統民間舞蹈共96個,其中就包含彝族嫁女舞“阿妹戚托”,將圖文相結合,記錄分析“嫁女舞”的舞蹈形態、動作流程,以及服飾特征等內容;第二類為地方志書,例如《貴州省志·文化藝術志》《黔西南布依族苗族自治州·文化藝術志》《黔西南布依族苗族自治州概況(修訂)》等,記載了流傳于黔西南州境內的阿妹戚托基本概況;第三類為地方民俗著書,例如《貴州民族風情圖鑒》《貴州民族民俗概覽》等,記載了貴州各民族的風俗人文,其中對“阿妹戚托”的基本特征進行簡要概括;第四類為非物質文化遺產著書,例如《貴州非物質文化遺產問題研究》《貴州非物質文化遺產研究》《貴州省非物質文化遺產田野調查叢書·黔西南布依族苗族自治州卷》等,記載了“阿妹戚托”的表演場地、人員構成,以及舞段構成等內容。這一時期發表的學術論文主要可分為兩類:其一為基礎性研究,例如《貴州彝族婚嫁“跳腳舞”的社會功能剖析》《貴州彝族樂舞 “阿妹戚托” 之淵源與文化意蘊探究》《運用舞蹈生態學方法分析彝族原生態舞蹈“阿妹戚托”》等,分析“阿妹戚托”表演形態,風格特征、社會內涵;其二為“阿妹戚托”應用研究,例如《淺談彝族舞蹈“阿妹戚托”的傳承性》《彝族村落“阿妹戚托”文化傳承與生態保護研究 ——以晴隆縣三寶彝族鄉為例》《彝族舞蹈“阿妹戚托”體育文化傳承研究》等,分析“阿妹戚托”的生存現狀,立足實際為其傳承發展提出參考建議。

三、表演程式演變

(一)表演場地

晴隆縣彝族傳統婚姻為族內通婚。在進行婚配前,男女青年要經過一系列的儀式過程才能步入婚姻殿堂,結為夫妻。“阿妹戚托”是彝族傳統婚嫁儀式中女方發親前一晚進行的舞蹈。發親前,女方家要為其舉行嫁女儀式,俗稱“盤姑娘酒”。晚飯過后,老年人在堂屋中圍桌飲酒,唱酒令歌;青年男女則在院壩中跳起“阿妹戚托”。其間,酒令歌與阿妹戚托相互穿插,“歌時不舞,舞時不歌,歌閉起舞,舞停歌接”,以致通宵達旦。

當前,“阿妹戚托”原有的生存場域正悄然發生變化。20世紀50年代舉辦的“貴州省第一屆工農業余藝術會演大會”,安順專區晴隆代表團選派舞蹈彝族“跳腳舞”參加,這是中華人民共和國成立以來的有關文獻記載中該舞蹈首次從彝族傳統婚嫁禮儀中脫離出來,作為舞蹈節目登上舞臺表演。20世紀80年代起,各級文化部門派出專業人員對“阿妹戚托”進行發掘整理,將其搬上舞臺,影響力不斷擴大。21世紀以來,三寶彝族鄉居民整鄉搬遷至阿妹戚托小鎮后開啟“阿妹戚托”發展的新模式。依托三寶彝族自治鄉原有的民族文化,將易地扶貧搬遷安置點阿妹戚托小鎮作為民族文化風情景區,以彝族舞蹈“阿妹戚托”為展示彝族傳統文化的符號,該舞蹈作為小鎮的固定表演節目進行演出。

隨著現代化的推進、生存環境的變遷,使得傳統文化失去生存根基,當地彝族傳統婚嫁儀式逐漸簡化,“阿妹戚托”歷經由族群內傳承向由外來力量的介入傳承發展,從傳統婚嫁禮儀式中在院壩進行的表達對新娘祝愿和教誨的舞蹈,發展演變為對外展示當地彝族傳統文化藝術的舞臺表演藝術。

(二)人員構成

20世紀的文獻記載顯示,傳統舞蹈“阿妹戚托”是由男女表演,無音樂伴奏的集體舞蹈。《貴州省第一屆工農業余藝術會演民間藝術部份節目資料匯刊》對“跳腳舞”進行了如下記載“這是一個沒有音樂伴奏的舞蹈,人數和隊形也沒有限制,是一種群眾性的集體舞蹈”;《中國民族民間舞蹈集成·貴州卷》中記載“嫁女舞是男女集體舞。男女手牽手,相間成行,或雙人,或多人一隊,無嚴格限制。舞者均為新娘寨子中的男女青年。”《貴州民間藝人小傳》記載晴隆縣三寶彝族跳腳舞能手王新成,“王興成十八歲時,跟父親學會彝族祖傳的跳腳舞(彝語為:阿夷且頭)……王興成為繼承和發揚彝族跳腳舞這一民族民間傳統舞蹈,用一個多月的時間,認真而又耐心地教會了二十多名男女青年,使之后繼有人。”

21世紀以來,“阿妹戚托”朝著舞臺表演藝術進行轉變,該舞蹈的人員構成由男女集體舞向女子群舞發展。2007年7月,“黃果樹杯”多彩貴州舞蹈大賽在貴陽舉行,文安梅領舞的原生態群舞“阿妹戚托”24名演員均為女性,舞蹈也從無音樂伴奏變成伴有哼唱的歌舞。文安梅談及該舞蹈參加比賽的演員均為女性原因時說到“那時候男生很少喜歡學這個東西,也很難找到熟悉該舞蹈的人”。2011年1月,赴北京參加校園春節聯歡晚會,參演的所有表演人員都是女性。時至今日,在晴隆縣阿妹戚托小鎮,觀眾可以看到由女性進行的“阿妹戚托”表演,表演人數均為偶數。

20世紀至今,“阿妹戚托”的人員構成由原來的男女集體舞向女子群舞發展,舞蹈也從舞者以腳下動作統一節奏的舞蹈向有人聲哼唱的歌舞發展。

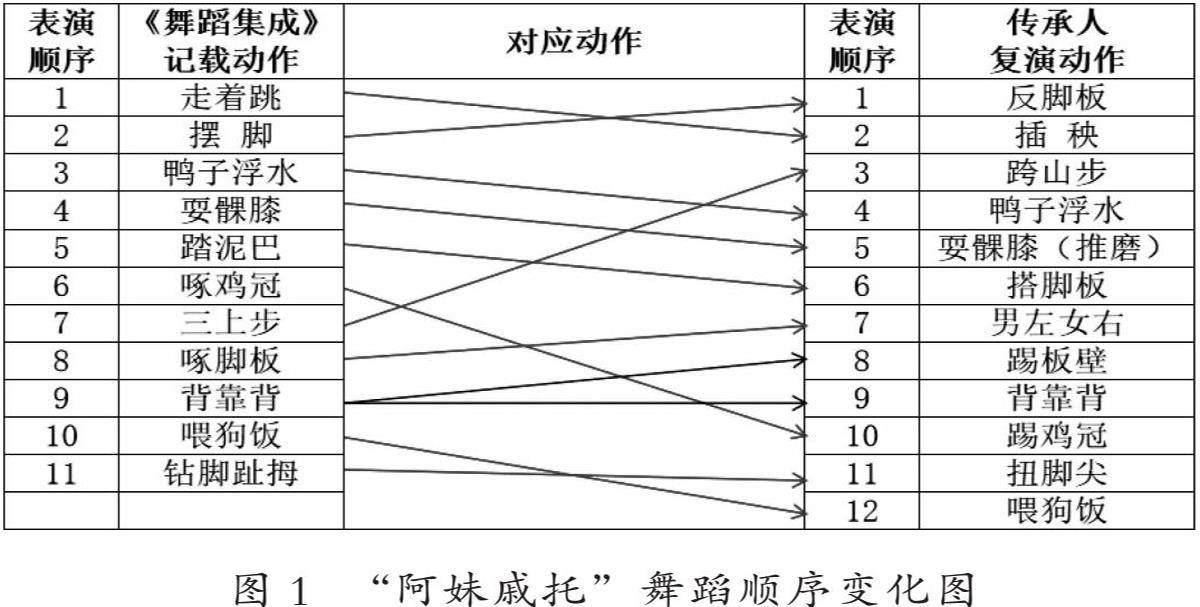

(三)舞蹈形態

阿妹戚托是當地彝族婚嫁習俗中的重要組成部分,不同舞段的舞蹈動作均為表現彝族生產生活、倫理道德相關內容。“《中國民族民間舞蹈集成》是我國舞蹈史上空前的鴻篇巨著,它在記錄、保存我國傳統舞蹈遺產的方方面面,為后代繼承、研究傳統舞蹈留下了全面、系統的寶貴資料;亦為傳承中華民族的舞蹈文化傳統、延續民族的精神命脈,提供了重要的歷史文本。”筆者將《中國民族民間舞蹈集成·貴州卷》(后文稱《舞蹈集成》)中記載的舞蹈形態及20世紀80年代舞蹈集成時期收錄的“跳腳舞”舞蹈影像與現流傳于阿妹戚托小鎮的“阿妹戚托”經傳承人文安梅復演的舞蹈形態進行比對,發現舞蹈的組合動作名稱、動作順序和節奏動作等存在一定差異,主要表現在以下三個方面:1.組合動作名稱變化。《舞蹈集成》載,“嫁女舞”由1個基本動作和11個組合動作組成,現如今在晴隆縣阿妹戚托小鎮流傳的“阿妹戚托”發展為由1個基本動作和12個組合動作組成。2.動作順序變化。通過傳承人文安梅復演的舞蹈動作與《舞蹈集成》記錄的舞蹈動作進行對照,動作順序變化較大。例如,原來的第6個動作“啄雞冠”,現如今為第10個動作“踢雞冠”;原來的第7個動作“三上步”,現如今為第3個動作“跨山步”。筆者將具體順序變化繪制如下圖1。3.動作和節奏特征變化。目前流傳的舞蹈形態較之20世紀80年代舞蹈集成時期收錄的舞蹈影像及《舞蹈集成》中記錄的舞蹈形態,弱化了舞蹈的運動軌跡,動作和節奏也隨之發散變化。

圖1 ?“阿妹戚托”舞蹈順序變化圖

四、傳承發展建議

“阿妹戚托”是依托彝族傳統婚嫁禮俗進行的舞蹈形式,其產生絕非一蹴而就,其經過彝族傳統文化的浸潤,在傳統婚嫁禮儀中得到發展和延續。隨著現代化進程的推進,彝族原始宗教信仰、祖先崇拜、族群認同等逐漸弱化。當地彝族婚嫁儀式由繁復向簡單化過渡,“阿妹戚托”的生存環境弱化,逐漸失去原有的吸引力,演變為展示傳統文化藝術的舞臺表演,自身所蘊含的教化育人等文化功能也日漸消亡。因此,為了進一步傳承和發展“阿妹戚托”,族群內部和政府部門的積極參與是必不可少的。

(一)提高族群內文化自覺性

在多元文化相互碰撞交融的時代背景下,文化自覺性是民族認同感和凝聚力的基本要求。費孝通先生在看待不同文化之間關系時提出“各美其美”的觀點,“即我們要珍惜、善待、傳承本民族的文化,讓我們的子孫了解、認識、認同本民族的文化,讓他們知道‘我是誰”,通過對自身文化的認同,不斷增強文化轉型的自主能力,以適應新環境和時代所需的文化選擇。筆者認為,“村落”是非遺傳承的主要場所,因此對于晴隆縣彝族舞蹈“阿妹戚托”的傳承與保護來說,首要任務是提高族群內的文化自覺性。族群成員應該認識到本民族文化的寶貴之處,并自覺地樹立起主人翁意識,通過自身行動來繼承和保護包括“阿妹戚托”在內的本民族優秀傳統文化,這樣在接受外來文化時,才能清楚地辨別本民族文化優缺點,進而更加珍惜和保護本民族文化。

(二)健全傳承人保護體系

舞蹈作為一種人體藝術,承載著豐富的文化內涵和歷史記憶,其傳承主要通過口傳身授的方式進行。《重慶地區非遺舞蹈傳承人保護現狀、問題及對策研究》一文中談到“非遺舞蹈的傳承人既是推進非遺舞蹈保護的核心,也是傳承的媒介”。同樣,在“阿妹戚托”的傳承保護工作中,傳承人的作用尤為重要。首先,應嚴格把控傳承人的認定程序,傳承人應掌握傳統舞蹈的知識和技能,具備一定的代表性和影響力。其次,應處理好“為誰保護、為何保護、有何意義”的關系,“構建以傳承人為主體和載體的活態空間,依托其身體形成的信俗、知識、經驗、技能、技藝,在情境化言傳身授中完善傳承機制,不斷擴大傳承規模與影響。”傳承人必須肩負起非遺保護傳承的責任和義務。妥善處理保護與傳承、保護與普及、保護與創新之間的關系,并將重心放在傳統舞蹈的傳承方面。最后,通過非遺舞蹈進校園、進社區等文化活動,擴大“阿妹戚托”普及的廣度;舉辦非遺舞蹈培訓,為感興趣的相關學者、研究人員、學生或者群眾提供學習機會,將理論與實踐教學結合起來。

(三)推進“阿妹戚托”數字化建設

隨著數字化技術手段的普及和完善,為非物質遺產保護提供了新的方向。非物質文化遺產保護工作中借助數字化技術突破了傳統保護方式的限制,可以更有效地對其進行記錄和保存。當前“阿妹戚托”數字化保護尚處于起步階段,亟需具有“阿妹戚托”的數字化保護意識,充分利用現代化技術手段對其加以保護。“阿妹戚托”數字化建設能夠有效地整合其歷史傳說、運動特征、文化內涵和傳承信息,并借助于多媒體集成、3D動畫等為技術支撐,對其進行采集、記錄、加工和保存,逼真地模擬舞蹈各組合動作運動軌跡和形態特征。與此同時,還應探索出適用于“阿妹戚托”的傳播手段,將其從單一媒體、單向展示向多媒體、交互性等維度延伸,通過官方網站、微信視頻號、抖音等呈現形式向外界傳播,實現更廣泛的傳播,使得更多受眾能夠直觀且全面地感受到“阿妹戚托”藝術魅力,激發民族文化發展的活力。

(四)加強“阿妹戚托”理論研究

“阿妹戚托”作為貴州彝族文化的重要組成部分,針對目前其理論研究視角單一的現狀,要加大研究力度,并提升研究水平,才能更深入挖掘其文化價值,探究其傳承路徑。筆者認為,首先,應加強阿妹戚托理論研究隊伍建設。建立一批以高校和研究機構為主的理論研究基地,并廣泛吸引社會學術力量參與其中,從而為貴州民族傳統文化藝術研究搭建多學科研究平臺。其次,解決相關科研人員研究存在經費不足的問題。通過設立專項資金,為科研人員采風調研提供資金補貼,以便深入挖掘包括“阿妹戚托”在內的民族民間傳統文化藝術的內涵及文化價值;對其研究成果提供編輯出版經費支持,促進科研人員與同行開展學術交流,提升其學術水平。再次,定期舉行相關學術論壇等交流活動,以加強不同視角和學科之間的交流互動和實踐對話,促進不同領域專家之間的合作,從而為阿妹戚托的研究提供更多思路。最后,加強非物質文化遺產中青年專家隊伍建設,通過多種渠道吸引優秀中青年研究人才,鼓勵研究人員進行學習進修,提升其科研能力。

五、結語

舞蹈是一種與族群或社群整體文化緊密相連的藝術形式,扎根于群眾之中,并在歷史長河中經過世代傳承和發展,形成了獨特的藝術風格。這些舞蹈不僅反映了一個民族或地區人民的風俗習慣、思想觀念、審美情趣和道德情感,更是其文化遺產的重要組成部分。“阿妹戚托”是依托彝族傳統婚嫁儀式進行的舞蹈形式,七十余年的發展歷程中,舞蹈實踐與理論研究共同發展,為其傳承發展留下了寶貴資料。提高族群內文化自覺性、健全傳承人保護體系、推進“阿妹戚托”數字化建設和加強理論研究,有助于“阿妹戚托”的當代傳承和長遠發展。

參考文獻:

[1]貴州省晴隆縣志編纂委員會編.晴隆縣志[M].貴陽:貴州人民出版社,1993:75.

[2]貴州省地方志編纂委員會編.貴州省志·文學藝術志[M].貴陽:貴州人民出版社,2003:344.

[3]劉柯著.貴州少數民族風情[M].昆明:云南人民出版社,1989:248.

[4]貴州省地方志編纂委員會編.貴州省志·文學藝術志[M].貴陽:貴州人民出版社,2003:494.

[5]班成農,陳鳴明.貴州黔西南布依族苗族自治州概況[M].北京:民族出版社,2007:94.

[6]貴州省文化出版廳,貴州省群眾文化學會編.貴州民間藝人小傳[M].貴陽:貴州人民出版社,1986:159.

[7]貴州省地方志編纂委員會編.貴州省志·文學藝術(1978-2010)[M].貴陽:貴州人民出版社,2017:359.

[8]中國民族民間舞蹈集成編輯部編.中國民族民間舞蹈集成·貴州卷[M].北京:中國ISBN中心,2001:884.