非遺促進南昌市文旅產業高質量發展理論與實施路徑研究

王雯艷 劉丹

[摘 要]非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)作為高度凝練的中華民族文化符號,具有無限的創意可能,是我國以文化為立足點開發旅游產業的核心推動元素。將非遺與旅游產業融合,既是文旅融合的創新舉措,也是實現對非遺進行有效保護與傳承的重要手段。從文旅品牌體驗設計的視角,研究非遺在文旅產業中的形態變化方式和發展方向,在理論和文旅景區的案例上分層次對游客的文化體驗進行分析,對非遺推動文旅產業高質量發展的對策展開具體研究,最終得到多元化、個性化的“非遺+文旅”品牌IP,高體驗度的“非遺+文旅”周邊產品設計、高滿意度的文旅產品和深度體驗流動性空間的設計實施路徑,促進文旅企業品牌形象的塑造,豐富消費者的文旅體驗,推動文旅產業高質量發展。

[關鍵詞]非遺+文旅;體驗設計;文旅融合;高質量發展

[中圖分類號]J0-05 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)7-0006-03

本文文獻著錄格式:王雯艷,劉丹.非遺促進南昌市文旅產業高質量發展理論與實施路徑研究[J].天工,2024(7):6-8.

基金項目:本文系2023年江西省高校人文社會科學研究項目“體驗設計視角下非遺促進江西省文旅產業高質量發展對策研究”(YS23115)、2023年南昌市社會科學規劃項目“非遺促進南昌市文旅產業高質量發展理論、方法及路徑研究”(YS202307)、2023年南昌市社會科學規劃項目“紅谷灘東城村非物質文化遺產李氏龍燈會數字化保護發展研究”(YS202313)研究成果。

2023年,文化和旅游部發布《關于推動非物質文化遺產與旅游深度融合發展的通知》等一系列政策。江西省文化和旅游廳依此實施“3336”行動計劃,并不斷深化非遺與文旅產業的融合。當今社會,人們旅行的目的已經從簡單的觀光旅游轉化為滿足自身的文化和精神需求,游客的體驗感受逐漸成為評價文旅產業高質量發展成果的重要指標。

一、現有理論邏輯與研究現狀

文旅融合是一種新型旅游發展模式和創意產業,其以中華傳統文化為基礎,以創意為核心,為游客提供更多元化、更具深度的文化體驗。因非遺具有極高的產業經濟價值和綠色發展潛力,所以其與旅游業融合發展的成效、存在的問題與對策的相關研究受到學界的廣泛關注。研究方向集中于深度挖掘非遺資源的當代表現方式以及文旅融合背景下非遺的轉型與創新等領域。

(一)國內研究綜述

第一,從非遺傳承與創新的角度入手,主要就非遺的傳承、活化與創新等問題進行探討。邊蕊(2021)就汴繡非遺衍生產品開發創新動力不足、缺乏體驗感等問題,從品牌建設、拓展生活類產品及包裝等方面分析汴繡創新發展的方法。第二,從文化與旅游產業融合發展的角度入手,注重考察文旅產業發展現狀及成效、問題與路徑等內容,提出了非遺對文旅產業發展的重要意義。肖剛(2021)提出提高非遺傳承實踐水平、提升旅游品質,不僅為非遺保護傳承注入創新動力,同時推動了江西省文旅融合高質量發展,并分析了江西省非遺與旅游融合品牌化意識欠缺、融合產品創新創意不足等問題是限制文旅產業高質量發展的主要原因。第三,從設計學、體驗設計的角度入手,主要就體驗與品牌、產品及空間的關系,改進用戶體驗的方式等方面進行研究。宋雯等(2016)將用戶體驗與地域特色相結合作為產品設計的切入點,分析我國文創產品市場存在缺乏趣味性、實用性與互動性,難以滿足用戶期望等問題,并提出人們在擁有一定生活品質后在消費上會有更高層次的追求和欲望,物質主導的消費退居其次,文化與體驗消費成為主導,轉向體驗經濟時代。

現有研究已經驗證了非遺對文旅產業發展的積極影響,強調了非遺在文旅產業領域的重要意義,提出體驗設計在非遺傳承與創新中的作用和價值,但仍存在以下不足之處:其一,研究對象泛大眾化,對新時代年輕游客個體需求差異性和滿意度的關注較為欠缺;其二,研究內容缺乏深度,現有研究強調了體驗設計對文旅產業的重要性,但對體驗設計介入文化和旅游產業的具體途徑,并沒有更深入的研究;其三,研究成果多偏理論層面的探討,實用性不足,特別是對文化資源創意轉化方式的研究以及打造多樣化、個性化“非遺+文旅”品牌IP的研究處于空缺狀態,造成江西省非遺資源未能充分彰顯文化價值和消費吸引力。

(二)南昌市非遺及文旅產業發展現狀

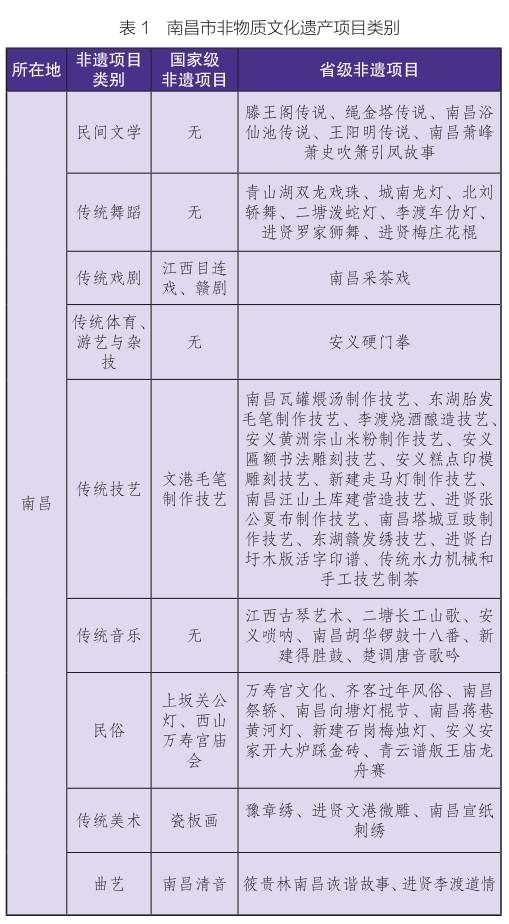

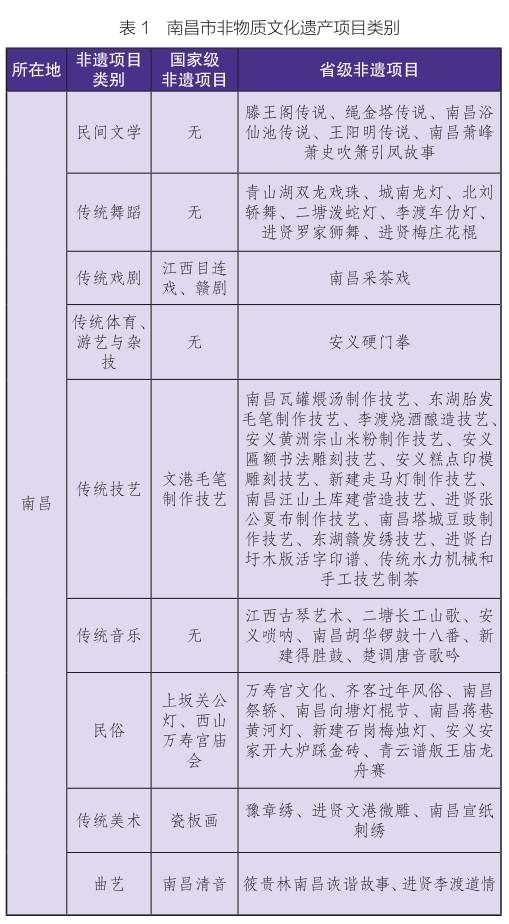

根據國務院及國家文化和旅游行政主管部門公開的信息,截至2021年10月31日,江西省擁有省級非遺代表性項目558項,其中,國家級非遺代表性項目88項。南昌市擁有省級以上非遺項目53項,其中,民間文學5項,傳統舞蹈7項,傳統戲劇3項,傳統體育、游藝與雜技1項,傳統技藝14項,傳統音樂6項,民俗10項,傳統美術4項,曲藝3項。傳統美術中的瓷板畫,傳統戲劇中的江西目連戲和贛劇,民俗活動中的上坂關公燈和西山萬壽宮廟會,傳統技藝中的文港毛筆制作技藝,曲藝中的南昌清音共7項為國家級非物質文化遺產項目,具體見表1。

南昌市積極響應國家號召,先后出臺了一些與非遺保護相關的政策和法規,加大非遺保護的力度,投入專項資金加強非遺保護。同時,在南昌市青山湖區和南昌縣、灣里區成立江西省非物質文化遺產研究保護中心,將非遺項目保護納入行政日常工作。在政府的推動下,南昌市非遺保護取得了一定成績,但在非遺推動文旅產業發展方面仍處在初級階段。首先,對“非遺+文旅”的融合意識欠缺;其次,非遺與文旅產業融合的理論引導不明確;再次,“非遺+文旅”的具體實施路徑較分散,不成系統;最后,政府有關部門宣傳力度及物質保障不足。

二、非遺促進南昌市文旅產業高質量發展的實施路徑

通過對以上文獻及理論的梳理,對南昌市非遺促進文旅產業高質量發展的體驗性要素進行了提煉,凝練了文旅品牌IP、文化創意產品和文旅流動性空間三個維度,分析非遺融入南昌市文旅產業高質量發展的設計要素、體驗設計模式和路徑對策。

(一)打造多樣化、個性化的“非遺+文旅”品牌IP,促進南昌市文旅企業品牌形象塑造

文化資源是旅游業發展的核心資源,能夠提升旅游業的品質和內涵。基于以上背景,集中優勢力量,提煉可孵化、可轉譯的多樣化、個性化的IP資源,與南昌市各區域旅游線路深度融合、傳播推廣,促進非遺與旅游業在產業、交流、服務、空間等方面的融合應用,推動更多的南昌非遺項目IP資源轉化為可感受、可體驗、可復制以及產業化的“非遺+文旅”IP。

通過以“非遺”“文旅品牌”“品牌形象”為關鍵詞進行大數據抓取統計,將用戶高滿意度“非遺+文旅”品牌IP形象案例,按照視覺敘事類型歸類為故事型、詼諧型、親和型三類。IP內容及形象來源于文學、影視作品、動漫、戲劇、游戲、產品等,結合三種視覺敘事類型,提取南昌市非遺中如民間文學、傳統戲劇、民俗等核心資源、元素進行結合設計,以文化觀光、體驗、展示等方式,供游客觀光體驗,促進旅游的品牌化傳播,強化游客對文旅品牌的印象,提升旅游景區的經濟效應。

(二)完善高體驗度的“非遺+文旅”周邊產品設計,提升消費體驗,促進南昌市文旅產業發展

文創產品即文化創意產品,是設計師運用個人的設計知識,汲取文化資源養分,并借助現代科學技術設計創造的產品。目前,大多數景區的文創產品品類大同小異,產品載體比較相近,書簽、筆記本、冰箱貼、明信片、水杯、帆布包幾乎成為文化元素的萬能載體。如果文化元素與載體本身的契合度不好,文創產品的文化內涵自然無法充分展示。因此,對于文化元素依舊要進行深入的思考,再為其找到合適的載體,這也決定了文創產品文化附加值的高低和創意的優劣。

可根據非遺的內容屬性,對知識性非遺(如傳統醫藥、二十四節氣等)、技藝性非遺(生產生活技藝和藝術技藝)、精神性非遺(如民間信仰、祖先祭拜儀式等)進行“物像”符號要素提取,進而利用敘事符號、圖形符號、文字符號、色彩符號等進行文創產品設計。

黑陶、手工紙、傳統扎染、刺繡、剪紙等非遺文創產品出現在旅游商品市場中時,傳統手工藝與現代創意的結合折射出文化的溫度,“非遺+文旅”的周邊產品設計受到年輕人的追捧。將非遺的元素結合現代化的設計手段和體驗設計的理念,以游客為中心,切身從游客的需求、審美偏好、使用習慣、心理出發,打造出具有高度體驗感的“非遺+文旅”文創產品。而文創產品就是讓消費者在日常用品的使用過程中感受文化,感受不同的文化內容、文化元素。以消費者對文創產品的使用需求體驗為切入點,結合對江西省博物館文創產品的考察,將“非遺+文旅”創意產品綜合歸類為以書簽為代表的實用型、以考古盲盒為代表的行為型和與網絡資源相結合的延展型三個類型。可通過對游客進行體驗性測試,判斷“非遺+文旅”創意產品激發消費者旅行回憶的程度以及對當地文化等內容的感知強化程度。

(三)構建高滿意度、深度體驗的南昌市“非遺+文旅”空間,豐富文旅消費體驗,激活非遺的文化基因,滿足游客的精神文化需求

文化輻射力是文化創新的奠基石,非遺獨有的文化特性為挖掘地域旅游資源、傳承地方文化提供了價值空間。旅游景區的空間可為游客提供游賞觀光、風情展示、文化體驗等功能。“非遺+文旅”空間豐富了文化體驗功能,使游客從“博物館式”的被動觀賞轉換為體驗、參與式旅游,如歷史文化街區打造成為文旅景區的一種新常態,讓游客通過感知和參與,了解歷史文化。

以消費者對文旅空間的情感需求為切入點,對旅游過程中對文旅空間的信息認知、游憩等空間行為進行分類,根據對文獻資料的研究和江西省主要旅游景區的資料整合,將各景區文旅流動性空間歸納為療愈空間、興趣空間、文化空間三類。以空間分類為橫軸,以消費者在空間內消耗的時間長度為縱軸,可以測試消費者在不同空間中心靈舒緩和文化渴求等深度體驗感受的最佳時長。

三、結束語

本文從體驗設計的視角審視非遺推動文旅產業高質量發展的方法與路徑,得出打造多樣化、個性化文旅品牌IP,促進文旅企業品牌形象塑造;完善高體驗度“非遺+文旅”周邊產品設計,提升消費體驗,促進地方文旅產業發展;構建高滿意度南昌市非遺文旅體驗空間,豐富文旅消費體驗的同時,激活非遺的文化基因,滿足游客的精神文化需求三個路徑,希望本文的研究能為相關人員提供借鑒。

參考文獻:

[1]高靜,高宇.文旅產業中在地非遺的主角化趨勢:以疫情倒逼產業升級為視角[J].南京理工大學學報(社會科學版),2020,33(3):26-32.

[2]鐘茜,莫繼嚴.非遺保護的三個維度:傳承性保護、創新性發展和參與式傳播[J].文化遺產,2022(4):35-42.

[3]肖剛,付詩悅,劉文.江西省非物質文化遺產與旅游融合發展的動力機制與實現路徑研究[J].黑龍江科學,2021,12(20):107-109,113.

[4]邱婷.南昌市非物質文化遺產保護存在的問題及對策研究[J].旅游縱覽(下半月),2018(20):182-184.

[5]白曉晴,向勇.空間與媒介維度下文旅IP的體驗置景研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2022(6):39-46.