核心素養背景下的高中歷史大單元學歷案設計策略

張國斌 都瑤

摘要:統編高中歷史教材體量大、覆蓋面廣、知識密度大,需要教師以大概念為引領,重構知識內容體系,使知識內容圍繞某一主線展開,形成邏輯的層層推進。教師應以學科核心素養目標落地為導向,以學生會學和因材施教為落點,設計歷史大單元學歷案,以實現課堂教學高質量發展。

關鍵詞:核心素養;大單元;教學策略

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下通稱《課標》)指出:“重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情景化,促進學科核心素養的落實。”為適應新一輪基礎教育課程改革要求,教師應以學科核心素養目標為導向、以學生會學和因材施教為落點,設計大單元學歷案,取代過去傳統意義上的教案,以實現課堂教學高質量發展。本文以統編高中歷史教材《中外歷史綱要(下)》第四單元《資本主義制度的確立》為例,探索高中歷史大單元學歷案的設計路徑。

單元整體教學是高中歷史課程改革過程中產生的教學模式,指的是以某一單元為教學單位,以《課標》為依據,聚焦學科核心素養,圍繞核心概念,以大任務、大情境為驅動展開的歷史教學和學習活動。由于大單元教學往往設有整體目標任務,因此需要教師對教學內容進行整體思考,從而推動教學設計的合理開展和教學活動的具體實踐。

大單元學歷案以學為中心,因此在進行主題設計之前,教師需要通過對學情、《課標》、教材進行分析,找出學生在學習過程中可能存在的問題,以問題為主線,循序漸進培養其解決問題的能力。考核評價是大單元教學實施的“指揮棒”,對學歷案設計有重要的導向作用。因此,學歷案設計應注重過程性、增值性和綜合素質評價,保證評價的科學性。

一、開展深度研討,確定單元主題

為了讓大單元教學理念真正發揮其自身的引領價值和作用,教師應通過集體研討的方式明確單元主題,按照單元教學主題設計教學內容,并依據主題對教材內容、教學資料進行整合,設計符合學生學情和思維模式的教學過程,讓學生在大單元、大概念引領下完成必備知識的學習、達成本單元要求的學習能力,培養宏觀視野、樹立家國情懷。

第四單元上承第三單元,著重講述了人文主義、宗教改革、科學革命和啟蒙思想與資本主義制度確立之間的關系;下啟工業革命與馬克思主義誕生,滲透了資本主義政治制度建立對資本主義經濟發展的推動作用。組內教師進行探討后將單元主題確立為:人們的價值選擇與追求——資本主義制度的確立。

二、以學生為主體,設定教學目標

核心素養視域下的單元教學目標區別于以往以教定學、學生處于被動接受未知的特點,強調教師引領下的學生主動探究。

通過本單元的學習,要求學生能夠對14~17世紀西歐社會面貌的史料進行辨析,從而理解近代西方人們價值選擇和追求的背景;通過閱讀教材和繪制時間軸構建三大思想解放運動、資產階級革命和改革的歷史脈絡;能夠通過對不同歷史情境的感知,審視不同時期人文主義的特點;能夠認識到歐洲三大思想解放運動是人們基于對美好生活的向往做出的價值選擇,資產階級革命和資本主義制度的確立則是新興資產階級價值選擇的實踐結果。

三、圍繞單元主題,創設學習任務

核心素養視域下的單元教學需要圍繞單元主題、基于歷史史實創設相應的歷史情境,以問題為導向,開展以學生為主體的探究活動。基于此,在確定本單元教學主題和教學目標后,筆者設計了三個預習問題:14~17世紀的歐洲哪些因素推動了思想解放運動的爆發;搜集歐洲三大思想解放運動時期成就的相關史料,說明它們之間的區別和聯系;資本主義制度是如何確立和擴展的。

通過課前問題鏈的設計,可以引導學生通過自主學習梳理教材知識和解決問題,對本單元知識有初步的把握和了解。另外,學生也能在解決問題的過程中自主生疑,教師根據學生問題調整授課內容,使課堂教學指向更明確。

(一)圍繞關鍵問題,創設學習任務

大單元學歷案教學過程的關鍵步驟就是創設與本單元知識相關的真實情境中的大任務或者大問題,激發學生學習的興趣。根據學情,本單元設置的學習任務如下。

學習任務一:14~17世紀的歐洲哪些因素推動了思想解放運動的爆發?此問題的設計目的是溫故知新,引導學生結合第3課“中古時期的歐洲”西歐封建社會的相關知識總結出文藝復興的歷史背景,即中世紀的天主教會和神學禁錮了人們的思想;西歐工商業發達,意大利最早出現資本主義萌芽;新興資產階級為了維護自身經濟和政治利益迫切要求摧毀教會神學世界觀;黑死病促使人們反思;造紙術和印刷術的推廣。

學習任務二:結合教材內容,說明文藝復興、宗教改革、啟蒙運動是如何解放思想,傳播人文主義的。

學習任務三:了解英、美、法資本主義制度的確立,比較三國政治體制的共性和個性。

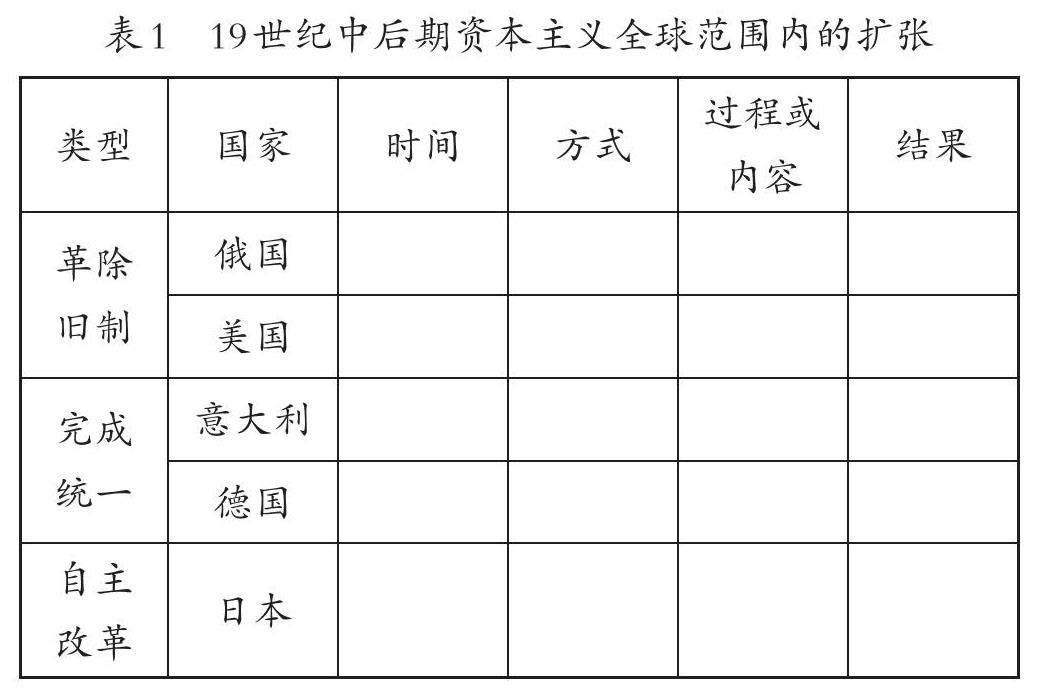

學習任務四:閱讀教材,分析理解 19 世紀中后期資本主義如何在全球范圍內繼續擴張,具體內容(見表1)。

學習任務五:客觀認識資本主義制度確立的歷史意義。

以上五個學習任務環環相扣,圍繞“人們的價值選擇與追求”主題形成問題鏈,使學生明確:資產階級革命的發生和發展是人對自我價值追求和實踐的結果。其中包括兩條線索,資本主義經濟的發展推動了人自我價值認知的逐漸清晰;資產階級革命和資本主義制度的確立是近代西方政治理念即人的價值認知的初步實現。

(二)創設問題情境,引導學生探究歷史問題

情境是歷史的活化,創設情境的目的是使學生感知。情境教學與傳統教學程序相比,更具有參與性、形象性的優勢。以本課學習任務二為例,筆者運用如下三個情境創設學習活動。

首先,筆者結合圖片創設情境,學生在教師的引領下賞析文藝復興時期的文學藝術作品,在同中世紀歐洲文學藝術作品對比的過程中理解和體會文藝復興時期人文主義的精神內涵在于抨擊神學的束縛,追求人的價值,追求現世的幸福。其次,學生通過賞析油畫《主教俱樂部》,分析中世紀天主教會內部存在的問題,身臨其境思考:如果自己是中世紀的新教徒,將如何改造舊式教會?再次,結合馬丁·路德《九十五條論綱》的內容分析宗教改革的內容及意義。最后,學生運用文字史料創設情境,結合所學以及啟蒙運動時期思想家的言論深刻體會,啟蒙運動的目的是在文藝復興、宗教改革的基礎上反對封建制度和封建思想,構建資產階級理性王國。

情境的創設能夠讓抽象問題具體化、形象化,讓單元教學中繁復的內容簡單化,讓學生能夠身臨其境地領悟歷史,體會歷史發展的邏輯。

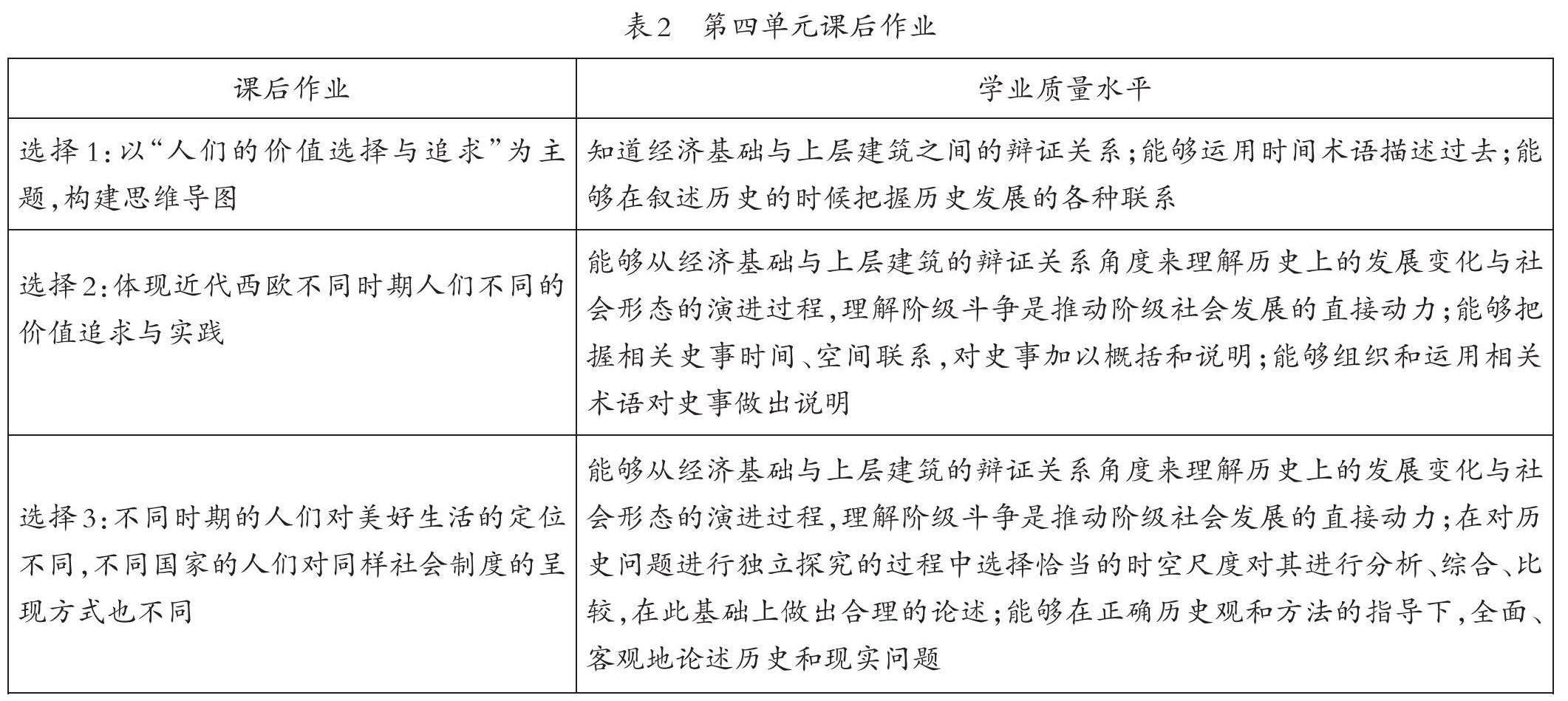

四、聚焦深度學習,創設課后作業

大單元學歷案的作業設計同樣要與教學主題和目標相匹配,應注重整體性,開放性和個性化。為此,筆者設計了如下單元作業(見表2)。

三道試題均對應本節課《課標》要求,學生通過了解歐洲三大思想解放運動與資產階級革命的歷史淵源,認識到資產階級革命的發生和資本主義制度的確立,是近代西方政治思想理念的初步實現。三道題目均涉及唯物史觀、時空觀念和歷史解釋素養,但其對標核心素養的三個不同學業層次,由不同能力和需求的學生進行選擇,體現分層教學思想。

通過這樣的設計,既可以考查學生對單元知識結構和內容主旨的把握程度,又能引導學生宏觀地構建歷史知識的脈絡,實現深度思考。

綜上所述,在新高考、新課程背景下,教師在面對新教材的挑戰時,要深刻認識到大單元、大概念教學理念是引導學生從宏觀入手、整體分析歷史事件,多角度分析歷史問題,形成對歷史問題的貫通性理解,達成對歷史規律和歷史演變歷程的科學理解,從而促進其思維層次和探究能力提升的有效途徑。

參考文獻:

[1]蘇靜,李林川.基于學習任務驅動的高中歷史大單元教學探究[J].中學歷史教學,2023(6).

[2]趙亞夫.中學歷史教育學[M].北京:北京師范大學出版社,2019.

(責任編輯:趙靜璇)