困境與希望:信息科技教師身份認同的調查研究

梁志遠 安濤 武俊學 汪穎

基金項目:2022年度江蘇省研究生科研與實踐創新計劃項目“鄉村振興背景下鄉村教師專業發展路徑研究”(項目編號:KYCX22_2719);江蘇省高等教育教改項目“鄉村振興戰略下定向師范生培養模式改革與創新研究”(項目編號:2021JSJG222)

[摘? ?要] 信息科技作為獨立科目列為國家課程,建設高質量信息科技教師隊伍對課程實施有重要意義,而高水平身份認同對提升信息科技教師幸福感、歸屬感與職業認同感有重要促進作用。研究以經驗研究方法為主,主要采用定量研究方法開展研究,輔之以訪談研究作為補充,對信息科技教師身份認同現狀及影響因素進行探究。研究發現:信息科技教師身份認同總體處于中等水平。學校課程建設與課程政策是影響信息科技教師身份認同的主要因素,學校組織管理為次要因素,教師的個人與職業特征對教師身份認同影響較小。信息科技教師身份認同陷入了教師隊伍中“科班”教師占比較低、高學歷信息科技教師物質與情感需求難以滿足、學校無法滿足信息科技教師的競賽資源需求的困境。學校課程建設、考核評價與課程政策可以助力提升信息科技教師身份認同。

[關鍵詞] 信息科技課程; 身份認同; 教師身份認同; 教師專業發展

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 梁志遠(1998—),男,江蘇徐州人。碩士研究生,主要從事教師教育研究。E-mail: liangzhiyuan_66666@163.com。安濤為通訊作者,E-mail:287399150@qq.com。

一、引? ?言

2022年3月,教育部印發《義務教育信息科技課程標準》,標志著信息科技作為獨立科目第一次列為國家課程[1],建設一支高質量的信息科技教師隊伍對課程實施有重要意義。但是,信息科技教師的發展現狀卻不令人樂觀。在“應試教育”的脅迫下,信息科技教師群體被不斷邊緣化,受制于“雜事纏身”等因素,信息科技教師在教師身份、專業發展、利益因素與個人生活等方面存在感知不良[2]。可以說,信息科技教師的發展遇到了一系列瓶頸問題,身份認同是制約教師發展的深層次因素[3]。當前,有許多教師身份認同的研究,但是學者卻極少關注信息科技教師這一類特殊群體。鑒于此,本研究采用“大量小質”的混合研究設計,對信息科技教師身份認同現狀及影響因素進行探究。

二、文獻綜述與研究假設

(一)教師身份認同

身份認同是指在物質、成分與屬性上具有同一的性質或狀態,以及在任何時刻、任何場所個人或事務具有同一性[3]。身份是標示個體或群體獨特品質的標志,認同是個體對具有相似或相同特征群體的認可[4]。身份認同包含自我認同與社會認同。安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)認為,自我認同是指在現代性條件下個體依據其個人經歷所形成的反思性的自我[5]。亨利·泰弗爾(Henri Tajfel)將社會認同定義為:“個體認識到他(或她)屬于特定的社會群體,同時也認識到作為群體成員帶給他的情感和價值意義。”[6]身份認同是對“我是誰”“我屬于哪一個群體”等問題的認知。

教師身份認同是教師個體自我與社會自我的統一體。其中,個體自我是指教師基于自身的認知與情感,自行感知與體驗教師職業的內涵,享受教師權益與履行職責,把教師當作自己身份的重要標志[7]。社會自我指他人或社會對教師的期望、規定與認可,例如,法律規定了教師職業的性質、權利與義務,社會大眾期望教師能促進學生全面發展[8]。教師身份認同是一個復雜的動態過程,教師在與他人互動的過程中,有選擇性地吸收新經驗,不斷重塑職業價值觀。

(二)教師身份認同影響因素

個體因素影響信息科技教師身份認同。教師的性別、年齡、教齡、學歷、所處學段與是否擔任學校管理者等個人變量影響教師身份認同。其中,女性教師在職業情感上高于男性教師;工作十年以上的教師基本進入成熟期,能夠比較好地勝任工作與享受工作帶來的成就感;低學歷教師更認為教師職業可以實現自我價值;高中階段教師的職業認同高于義務教育階段的教師;普通任課教師的職業認同低于學校中層管理者[9]。此外,職稱與收入對教師工作滿意度有顯著正向影響,教師的職稱與收入越高,其身份認同度越高[10]。基于以上分析,本研究作出以下假設:

假設1:教師個人特征對信息科技教師身份認同有顯著影響;

假設2:教師職業獲得對信息科技教師身份認同有顯著影響。

學校因素影響信息科技教師身份認同。首先,學校組織文化不僅會影響教師的教學行為方式,更會影響教師的思維方式與教育價值觀念[11]。其次,教師根據自身的興趣、利益與目標而自愿歸屬學校組織管理,可以釋放出自身最大的能動性與創造性[12]。學校組織管理涉及學校領導力、學校管理制度、學校對教師專業支持以及學校氛圍狀況。再次,工作環境中的教學硬件、工作氛圍、教師參與決策對教師留任意愿有顯著正向影響,優良的工作環境與學校周邊環境有利于提升教師的工作投入與效率[13]。最后,維護網站、報修設備等非教學事務擠占了信息科技教師的教學與教研時間,消磨了教師的教學熱情,導致信息科技教師陷入職業困境。基于以上分析,本研究提出以下假設:

假設3:學校課程建設對信息科技教師身份認同有顯著影響;

假設4:學校組織管理對信息科技教師身份認同有顯著影響。

課程政策影響信息科技教師身份認同。首先,國家制度與政策的認可是影響教師構建身份的重要力量,制度政策的認可代表國家對教師的認可[9]。其次,教師對教育變革的情緒反應影響著教師職業價值觀。每次教育政策的調整與變化,在一定程度上打破了教師原有的生活與教學行為方式,迫使教師走出教學舒適圈,為教師身份認同帶來了新的挑戰,當教師無法適應新的教學生態時,會選擇抵觸或逃避教育變革帶來的不適應[11]。因此,本研究提出以下假設:

假設5:信息科技課程政策對信息科技教師身份認同有顯著影響。

三、研究設計

(一)問卷編制

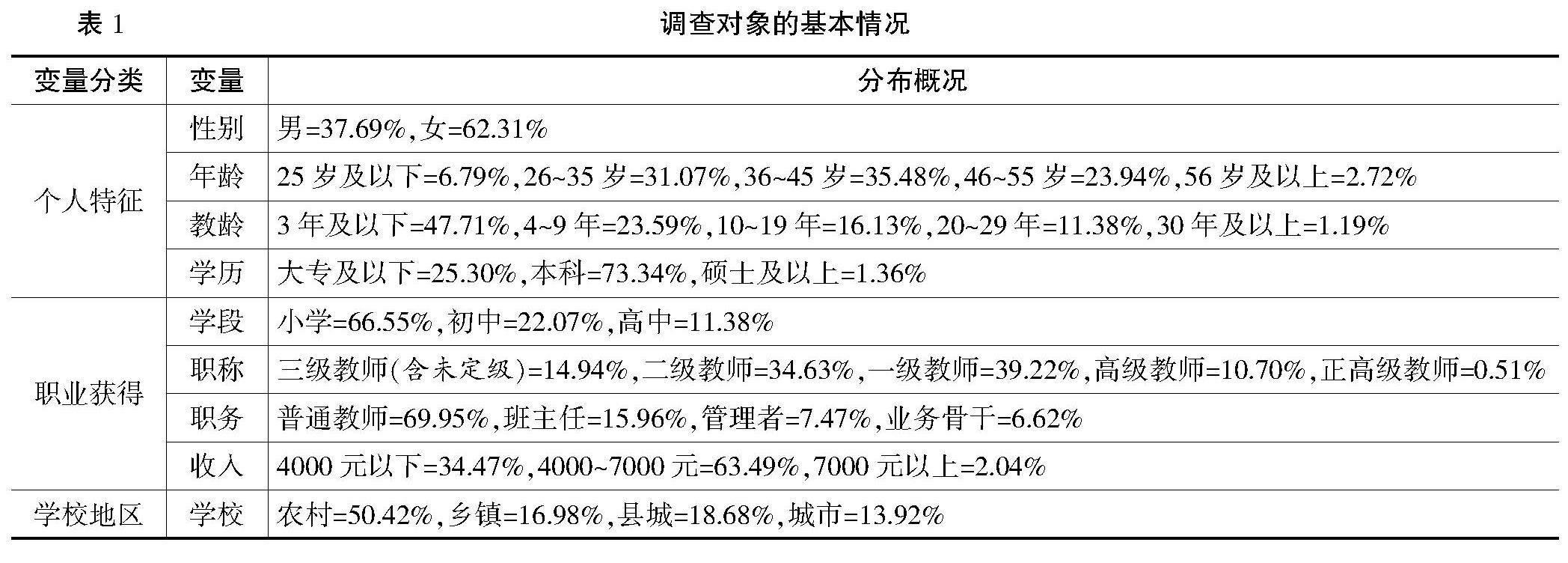

問卷包括三個部分。第一部分為信息科技教師的基本情況調查,見表1。其中,教齡指教師擔任信息科技教師的時間;職務中的業務骨干指信息科技教師作為教學名師、教研組長、學科帶頭人等;學段分為小學、初中與高中,需要指出的是,新課標中信息科技的改名是針對義務教育,高中階段目前還是信息技術教師。

第二部分為信息科技教師身份認同量表。本研究參照Beijaard[14]編制的《教師身份認同量表》與尋陽[15]編制的《外語教師身份認同量表》,依托《義務教育信息科技課程標準》中的課程理念、目標等內容,從身份認知、情感歸屬與行為表現三個維度出發,編制信息科技教師身份認同量表。其中,身份認知主要反映信息科技教師對自我形象、學科知識與課程標準的理解、感知與評價,包括職業認知與學科專家。職業認知指教師對信息科技課標、職業性質、理念與價值觀理解深刻;學科專家指教師熟練掌握信息科技課程知識與技能。情感歸屬主要反映教師對信息科技教師職業的態度與規劃,包括職業歸屬與職業發展。職業歸屬指教師對信息科技教師職業有強烈的認同與歸屬感;職業發展指教師對信息科技教師職業有一份清晰的規劃。行為表現主要關注教師在教學與科研任務上的完成情況以及與學生、同事相處的融洽程度,包括教學教研與人際關系。教學教研指信息科技教師能認真完成教學任務,積極參加教研活動;人際關系指信息科技教師與學生、同事、領導相處十分融洽。量表題項均采用里克特5點計分法,“非常不同意”記1分,“一般”記3分,“非常同意”記5分,得分越高,表示信息科技教師身份認同度越高。

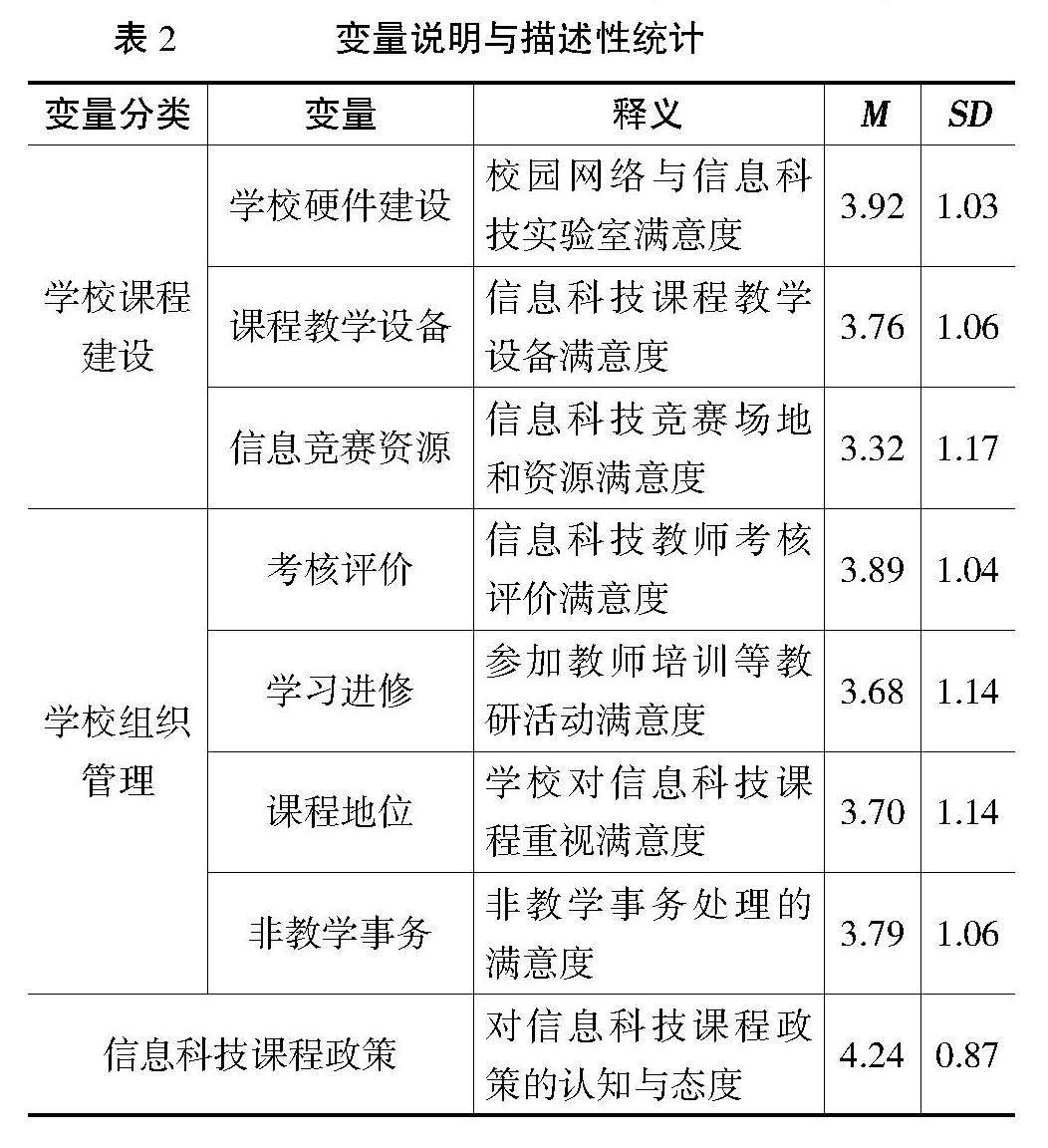

第三部分為信息科技教師身份認同影響因素調查,見表2。其中,信息科技課程政策是合成變量,包含3個題項,主要測量教師對信息科技課程政策的認知與態度。該部分問卷題項均采用里克特5點計分法,“非常不滿意/非常不同意”記1分,“一般”記3分,“非常滿意/非常同意”記5分,得分越高,表示教師對學校的課程建設與組織管理的滿意度越高,以及對信息科技課程政策認知越深刻、態度越積極。

表2? ? ? ? ? ? ?變量說明與描述性統計

(二)問卷信效度檢驗

問卷整體的Cronbach's α系數為0.985,說明問卷結構的內部一致性較好,測量結果可信且具有較強的解釋力。

信息科技教師身份認同量表的Cronbach's α系數為0.974,說明量表結構的內部一致性較好。在效度檢驗方面,量表的KMO值為0.966,Bartletts 球形檢驗結果p值達到0.001顯著水平,累積方差解釋率為72.45%,說明測試題項符合良好統計量的標準。

(三)數據來源

本研究于2023年4月至2023年6月借助互聯網開展問卷調查。為了使研究結果更具代表性,采用目的抽樣法,從我國東部、中部與西部地區選擇對象進行調查,調查對象具體分布在江蘇、山東、河北、安徽、甘肅與西藏六個省的農村與城市地區。本研究一共收集678份問卷,經過對缺失數據、無效數據的清理,最終確定589份有效問卷,問卷有效率為86.7%。

四、研究結果

(一)描述性統計

在本次調查中,信息科技教師身份認同(M=3.25,SD=0.68)處于中等水平,有較大提升空間。在因子表現方面,職業認知(M=3.24,SD=0.85)、學科專家(M=3.21,SD=0.73)、職業歸屬(M=3.11,SD=0.98)、職業發展(M=3.23,SD=0.94)、教學教研(M=3.41,SD=0.85)與人際關系(M=3.30,SD=0.82)都處于中等水平。

(二)假設驗證

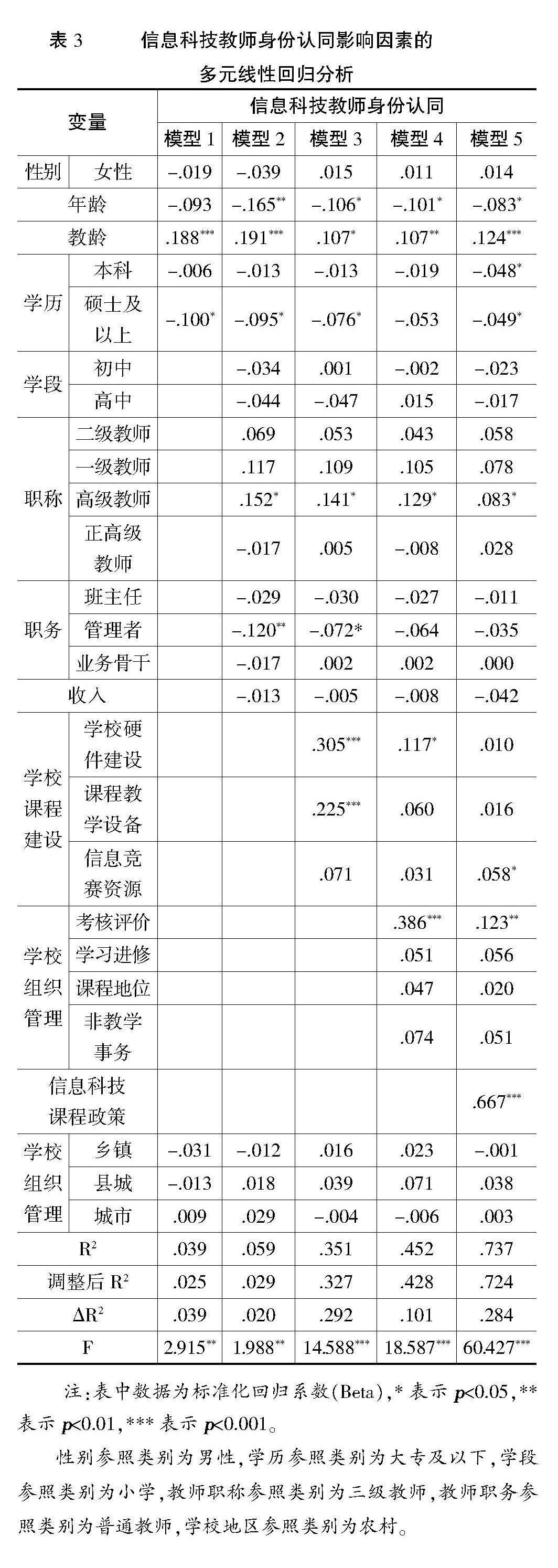

本研究將信息科技教師身份認同作為因變量,將個人特征、職業獲得、學校課程建設、學校組織管理與課程政策作為自變量,學校地區作為控制變量進行回歸分析,見表3。從模型5可知,預測變量(F5=60.427,p<0.001)對信息科技教師身份認同具有顯著解釋力,模型5調整后R2為0.724,說明預測變量一共可以解釋信息科技教師身份認同72.4%的變異量。

1. 教師個人特征對信息科技教師身份認同的影響

數據顯示,性別在5個模型的影響不具有統計顯著性(p>0.05),說明性別對信息科技教師身份認同沒有顯著影響。年齡、教齡與學歷對信息科技教師身份認同有顯著影響。其中,年齡在4個模型的影響具有統計顯著性(β2=-0.165,p<0.01;β3=-0.106,p<0.05;β4=-0.101,p<0.05;β5=-0.083,p<0.05),Beta值均為負值,說明年齡對信息科技教師身份認同有顯著負向影響。教齡在5個模型的影響具有統計顯著性(β1=0.188,p<0.001;β2=0.191,p<0.001;β3=0.107,p<0.05;β4=0.107,p<0.01;β5=0.124,p<0.001),Beta值均為正值,說明教齡對信息科技教師身份認同有顯著正向影響。本科學歷在模型5的影響具有統計顯著性(β5=-0.048,p<0.05),碩士及以上學歷在4個模型的影響具有統計顯著性(β1=-0.100,p<0.05;β2=-0.095,p<0.05;β3=-0.076,p<0.05;β5=-0.049,p<0.05),Beta值均為負值,說明學歷對信息科技教師身份認同有顯著負向影響。所以,假設1部分成立。

2. 教師職業獲得對信息科技教師身份認同的影響

數據顯示,學段與收入在4個模型的影響不具有統計顯著性(p>0.05),說明學段與收入對信息科技教師身份認同沒有顯著影響。職稱與職務對信息科技教師身份認同有顯著影響。其中,高級教師職稱在4個模型的影響具有統計顯著性(β2=0.152,p<0.05;β3=0.141,p<0.05;β4=0.129,p<0.05;β5=0.083,p<0.05),Beta值均為正值,說明具有高級職稱的信息科技教師身份認同顯著高于三級職稱或未定級的教師。管理者在模型2、3的影響具有統計顯著性(β2=-0.120,p<0.01;β3=-0.072,p<0.05),Beta值均為負值,說明擔任學校管理者的信息科技教師身份認同顯著低于普通教師。因此,假設2部分成立。

3. 學校課程建設對信息科技教師身份認同的影響

數據顯示,學校硬件建設在模型3、4的影響具有統計顯著性(β3=0.305,p<0.001;β4=0.117,p<0.05),課程教學設備在模型3的影響具有統計顯著性(β3=0.225,p<0.001),信息競賽資源在模型5的影響具有統計顯著性(β5=0.058,p<0.05),Beta值均為正值,說明學校硬件建設、課程教學設備與信息競賽資源對信息科技教師身份認同有顯著正向影響。所以,假設3成立。

4. 學校組織管理對信息科技教師身份認同的影響

數據顯示,學習進修、課程地位與非教學事務在2個模型的影響不具有統計顯著性(p>0.05),說明學習進修、課程地位與非教學事務對信息科技教師身份認同沒有顯著影響。考核評價在模型4、5的影響具有統計顯著性(β4=0.386,p<0.001;β5=0.123,p<0.01),Beta值均為正值,說明考核評價對信息科技教師身份認同有顯著正向影響。因此,假設4部分成立。

5. 信息科技課程政策對信息科技教師身份認同的影響

數據顯示,信息科技課程政策在模型5的影響具有統計顯著性(β5=0.667,p<0.001),Beta值為正值,說明信息科技課程政策對教師身份認同有顯著正向影響。所以,假設5成立。

(三)關鍵影響因素與優先改進方面

1. 關鍵影響因素

分析表3可知,5個模型的ΔR2分別為0.039、0.020、0.292、0.101與0.284,表明個人特征、職業獲得、學校課程建設、學校組織管理與課程政策分別解釋信息科技教師身份認同3.9%、2.0%、29.2%、10.1%與28.4%的變異量,說明學校課程建設與課程政策是影響信息科技教師身份認同的主要因素,學校組織管理為次要因素,個人特征與職業獲得對教師身份認同影響較小。

2. 優先改進方面

為分析哪些方面為優先改進工作,將信息科技教師身份認同影響因素的標準化回歸系數(見表3)作為重要性指標,將影響因素的原始評分作為滿意度指標,繪制信息科技教師身份認同滿意度—重要性矩陣圖(見圖1)。其中,橫坐標為滿意度,縱坐標為重要性,交叉點為兩者的平均值。第一象限為優勢區,表示滿意度高、重要性高;第二象限為優先改進區,表示滿意度低、重要性高,說明教師非常看重但感到不滿意,應優先改進這些方面;第三象限為次要改進區,表示滿意度低、重要性低,說明教師對這些方面既不滿意也不重視,資源有限的條件下可以暫時不考慮改進這些方面;第四象限為保持區,表示滿意度高、重要性低,說明教師感到滿意且不太關注,不需要更多的投入。

分析矩陣圖可知,信息競賽資源與學習進修落在優先改進區,說明信息科技教師非常看重競賽資源與參加教研活動,但學校做得較差,教師感到非常不滿意,應優先改進這兩方面。課程地位落在次要改進區,說明信息科技教師對課程地位低不滿意且不關注,資源有限的條件下可暫時不考慮改進這方面。考核評價與非教學事務落在優勢區,說明信息科技教師非常看重這些方面,學校做得較好,教師感到非常滿意。學校硬件建設與課程教學設備落在保持區,說明學校在硬件建設與教學設備上投入力度較大,教師感到非常滿意,不需要更多的投入。

圖1? ?信息科技教師身份認同滿意度—重要性矩陣圖

(四)差異分析

為分析信息科技教師身份認同在學校課程建設與考核評價上存在哪些顯著性差異,本研究采用單因素方差分析與Games-Howell檢驗進行事后多重比較檢驗,見表4。從表4可知,信息科技教師身份認同在學校課程建設與考核評價上的差異具有一致性。教師對學校課程建設與考核評價感到不滿意或非常不滿意時,其身份認同顯著低于對學校課程建設與考核評價感到滿意或非常滿意的教師;教師對學校課程建設與考核評價的滿意度在一般水平時,提升教師滿意度,可以顯著提升信息科技教師身份認同。

表4? ? ? ?信息科技教師身份認同的差異分析

注:S1=非常不滿意,S2=不滿意,S3=一般,S4=滿意,S5=非常滿意;**均值差的顯著水平為0.01,***均值差的顯著水平為0.001。

五、結論與討論

在本次調查中,信息科技教師身份認同(M=3.25,SD=0.68)總體處于中等水平,有較大提升空間。在探究教師的個人與職業特征對信息科技教師身份認同影響方面,本研究得出的部分結論與已有研究保持一致,例如性別、學段與收入對信息科技教師身份認同沒有顯著影響[16]。但是,在探究年齡、教齡、學歷、職稱與職務對信息科技教師身份認同影響方面,本研究得出的結論與已有研究不同。此外,還需要指出的是,學者主要探究了教師個人與職業特征引起的信息科技教師身份認同差異,忽視了教學環境、學校管理與制度政策等因素。基于此,本研究探究了教師個人特征、教師職業獲得、學校課程建設、學校組織管理與課程政策對信息科技教師身份認同的影響作用,并對影響因素的相關關系作出判斷。

(一)信息科技教師身份認同存在的困境

1. 信息科技教師隊伍中“科班”教師占比較低

在本次調查中,出現了年齡對信息科技教師身份認同有顯著負向影響,教齡有顯著正向影響的“悖論”。分析信息科技教師的年齡與教齡,發現47.7%的教師擔任信息科技教師的時間在3年以下。其中,36~45歲教師群體中教齡在3年及以下占比27.8%,46~55歲教師群體中教齡在3年及以下占比29.8%,56歲以上教師群體中教齡在3年及以下占比31.3%。可以看出,在36歲以上的信息科技教師群體中,接近三成的教師擔任信息科技教師的時間不超過三年。因此,我們有理由推測,該部分教師是中途轉崗或由其他學科教師“兼職”而來。此外,本研究還發現,擔任學校管理者的信息科技教師身份認同顯著低于普通教師,這與已有結論截然相反[17]。結合教師訪談資料發現,在師資匱乏的學校,管理者會兼任信息科技教師。可以說,在當前的信息科技教師隊伍中,一部分教師由于“非科班”出身或不具備學科背景,難以理解與掌握信息科技課程的知識與技能,導致該部分教師在信息科技教師身份的認知、情感與行為等方面表現較差。

2. 高學歷信息科技教師的物質與情感需求難以滿足

大力提升中小學教師學歷水平,不僅將滿足國家教育現代化對于創新性師資的需要,也能為造就基礎教育領域的教育家、“大先生”打牢基礎[18]。但是,本研究發現,學歷對信息科技教師身份認同有顯著負向影響。分析信息科技教師的學歷與收入發現,大專及以下學歷與本科學歷信息科技教師的收入分布近乎一致,大約有35%的教師收入在4000元以下,64%的教師收入在4000~7000元之間;對于碩士及以上學歷的教師,一半教師的收入在4000~7000元之間。可以看出,學歷的提升并沒有給信息科技教師帶來更加豐厚的報酬。結合教師訪談資料發現,高學歷、年輕的信息科技教師會承擔更多非教學事務的處理。教師的身份認同在根本上是情感層面的認同[19]。“雜事纏身”會模糊信息科技教師對身份的認知與情感,使他們感覺自己只是一名校園“勤雜工”,而非一位教師。可以說,高學歷信息科技教師的物質與情感需求難以滿足。

3. 學校無法滿足信息科技教師的競賽資源需求

信息科技成為義務教育必修科目,學校管理者對信息競賽的重視程度有所提升,信息科技教師需要帶領學生參加中小學創客大賽、信息素養提升實踐評比、創新教育大賽—機器人類等信息科技競賽。但是,本研究發現,一部分學校無法滿足信息科技教師的競賽資源需求。從表2可知,在學校課程建設方面,教師對信息競賽資源的滿意度最低。分析圖1可知,信息競賽資源落在優先改進區,說明教師非常看重信息競賽資源但感到非常不滿意。結合教師訪談資料發現,一些學校不僅沒有信息科技競賽的場地與資源,還缺少擁有信息競賽經驗的教師。此外,學習進修為優先改進工作,進一步說明學校對信息科技教師的專業發展重視程度不足。

(二)信息科技教師身份認同中的希望

1. 學校課程建設是提升教師身份認同的核心力量

本研究通過構建5個回歸模型,發現學校課程建設是影響信息科技教師身份認同的關鍵因素。分析表4可知,教師對學校硬件建設與課程教學設備感到非常滿意時,其教師身份認同度最高。資源是影響教師工作投入與教學績效的重要因素,優良的教學環境有利于教師開展教學工作。從表2可知,教師對學校硬件建設與課程教學設備的滿意度處于中等偏上水平。從圖1可知,學校硬件建設與課程教學設備落在保持區,說明學校在硬件建設與教學設備方面投入力度較大,信息科技教師感到很滿意。可以說,優良的學校課程建設是提高信息科技教師身份認同的核心力量。

2. 考核評價是提升教師身份認同的重要手段

在學校組織管理變量中,考核評價對信息科技教師身份認同有顯著正向影響。從表4可知,教師對考核評價的滿意度在一般水平時,提升教師滿意度,可以顯著提升教師身份認同。從學科發展的歷程上看,信息技術教育的發展史充斥著工具文化氣息,這種工具性沿襲到學科的身上,信息技術名正言順地成為其他學科的一種工具[2]。在這種思維的影響下,信息科技教師角色被工具化、透明化。在與教師的交談中,我們發現部分信息科技教師陷入“雜事纏身”的困境。但在總體上,教師對考核評價與非教學事務的滿意度處于中等偏上水平。從圖1可知,考核評價與非教學事務落在優勢區,說明信息科技教師非常看重考核評價與處理非教學事務,學校做得較好,教師感到非常滿意。因此,科學的考核評價是提升信息科技教師身份認同的重要手段。

3. 課程政策是提升教師身份認同的根本保障

宏觀政策難以進行量化研究,本研究主要測量信息科技教師對課程政策的認知與情感。研究結果表明,信息科技教師對課程政策認知越深刻、態度越積極,其教師身份認同度越高。每次教育政策的調整與變化,在一定程度上會打破教師原有的生活與教學行為方式,教師無法適應新政策的要求時,會產生身份認同危機。在本次調查中,信息科技教師對課程政策的認知與情感處于較高水平,說明教師對新課標的認知深刻、態度積極。以積極的態度迎接教育變革,可以幫助信息科技教師盡快適應新政策的規定與要求,進而提升教師身份認同感。

(三)結論的再討論

梳理文獻發現,信息科技教師的身份認同具有特殊性,其他學科教師、鄉村教師等教師群體沒有表現出對教學資源的高要求。究其原因,首先,新課標強調信息科技區別于信息技術,要求“科”“技”并重[20]。科學性與技術學的課程本質決定了信息科技教師對教學環境與資源的高要求。其次,可以引入社會物質性方法(Socio-material Approach)的視角看待教師與技術、資源的關系。社會物質性方法認為人與物等非人因素具有平等的地位,構成一個無縫之網,以一種全息和有機的視角,重新思考物質和技術對人的作用與意義[21]。人們要研究某一現象時,必須“躍遷”到一個更高的層次,關注現象形成的條件、中介物與其所處的環境[22]。

基于社會物質性的視角,教師、技術、物質與環境等因素構成一個整體性系統,書籍、課本、電子課件、教學視頻等資源在與教師互動的過程中不斷發展,逐漸超越原有的工具價值,塑造出新的學習文化,這種新的學習文化不斷重塑教師的職業價值觀。我們在研究信息科技教師的身份認同時,應重點考察信息科技教師與他人、資源、文化與環境的關系。隨著技術的發展,教師、技術、物質與環境彼此之間的關系變得密切與復雜,技術與資源不再只起到簡單的輔助作用,而是隨著與教師互動、聯系的加深,逐漸超越其原有的工具價值,形成新的學習文化,產生新的學習意義,與信息科技教師一起組成系統、完整的信息科技課程文化、制度與體系。因此,我們要重視資源對信息科技教師身份認同的影響,加強學校課程建設,為信息科技教師提供資源與技術支持。

六、結? ?語

研究采用“大量小質”的混合研究設計,對信息科技教師身份認同現狀及影響因素進行探究。當前信息科技教師身份認同處于中等水平,有較大提升空間。相較于關注信息科技教師的個人與職業特征引起的身份認同差異,我們更應該重視學校課程建設、課程政策與學校組織管理對信息科技教師身份認同的影響,引導信息科技教師以積極的態度迎接教育變革,為信息科技教師提供充足的資源與技術支持,提升教師身份認同,建設一支高質量的信息科技教師隊伍。

[參考文獻]

[1] 教育部.教育部關于印發義務教育課程方案和課程標準(2022年版)的通知[EB/OL].(2022-04-21)[2024-03-25]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/21/content_5686535.html.

[2] 馬建軍,楊琴,饒愛婷.信息技術教師流失現象的形成機理——一項扎根理論研究[J].中國遠程教育,2023,43(9):56-63,71.

[3] 盧曉中,王雨.教師身份認同及其提升[J].高等教育研究,2020,41(12):58-66.

[4] 曲正偉.教師的“身份”與“身份認同”[J].教育發展研究,2007(7):34-38.

[5] 邢媛.吉登斯的現代性自我認同品格思想研究[J].哲學分析,2021,12(1):138-152,199.

[6] TAJFEL H E. Differentiation between social groups:studies in the social psychology of intergroup relations[M]. London:Academic Press, 1978:1-3.

[7] 張軍鳳.教師的專業身份認同[J].教育發展研究,2007(7):39-41,46.

[8] 容中逵.教師身份認同構建的理論闡釋[J].教育研究,2019,40(12):135-144.

[9] 葉菊艷.農村教師身份認同的影響因素及其政策啟示[J].教師教育研究,2014,26(6):86-92,85.

[10] 武向榮.哪些關鍵因素影響了鄉村教師工作滿意度[J].教育與經濟,2022,38(2):62-69,96.

[11] 李茂森.教師身份認同的影響因素分析[J].教育發展研究,2009,29(6):44-47.

[12] 操太圣,盧乃桂.論學校組織變革中的教師認同[J].華東師范大學學報(教育科學版),2005(3):43-48.

[13] 付昌奎,曾文婧.鄉村青年教師何以留任——基于全國18省35縣調查數據的回歸分析[J].教師教育研究,2019,31(3):45-51,69.

[14] BEIJAARD D, VERLOOP N, VERMUNT J D. Teachers'perceptions of professional identity:an exploratory study from a personal knowledge perspective[J]. Teaching and teacher education, 2000(7):749-764.

[15] 尋陽,孫麗,彭芳.我國外語教師身份認同量表的編制與檢驗[J].山東外語教學,2014,35(5):61-67.

[16] 劉斌.中學信息技術教師職業認同研究[D].西安:陜西師范大學,2010.

[17] 蔡莉.農村中學教師職業認同現狀調查與分析[J].四川教育學院學報,2008(2):66-69.

[18] 教育部.教育部等八部門關于印發《新時代基礎教育強師計劃》的通知[EB/OL].(2022-04-14)[2024-04-02].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/14/content_5685205.html.

[19] 呂寒雪.人機協同教學中教師身份認同的情感理路與提升路徑:一個情感社會學的解讀[J].電化教育研究,2023,44(12):108-115.

[20] 蒲菊華,陳輝,熊璋.信息科技課程的時代性、科學性和育人價值[J].課程·教材·教法,2022,42(11):134-139.

[21] 胡嘯天.重新理解學習:社會、技術與成人學習者——基于社會物質路徑的思考[J].遠程教育雜志,2017,35(6):49-56.

[22] DACIS B,康長運.復雜理論與教育[J].全球教育展望,2008(1):8-12,20.

Dilemma and Hope: A Survey on Identity Recognition of

Information Technology Teachers

LIANG Zhiyuan1,? AN Tao1,? WU Junxue2,? WANG Ying1

(1.School of Smart Education, Jiangsu Normal University, Xuzhou Jiangsu 221000;

2.Hengshui Institute of Education Science, Hengshui Hebei 053000)

[Abstract]? Information Technology(IT) is listed as an independent subject in the National Curriculum and building a high-quality IT teaching staff is important for curriculum? implementation. And a high level of identity recognition plays an important role in enhancing the well-being, sense of belonging and professional identity recognition of IT teachers. The study mainly adopts the quantitative research method, supplemented by interview research, to explore the status quo and influencing factors of the identity recognition of IT teachers. It is found that the overall identity recognition of IT teachers is at a moderate level. School curriculum construction and curriculum policy are the main factors affecting the identity recognition of IT teachers, school organization and management are the secondary factors, and teachers' personal and professional characteristics have less influence on the identity recognition of teachers. The identity recognition of IT teachers is caught in the dilemma of the low proportion of teachers by training in the teaching staff, the difficulty in meeting the material and emotional needs of highly educated IT teachers, and the inability of schools to meet the needs of IT teachers for competition resources. School curriculum construction, assessment and curriculum policy can help enhance the identity recognition of IT teachers.

[Keywords] Information Technology Curriculum; Identity Recognition; Teacher Identity Recognition; Teacher Professional Development