APP詐騙及風險防范研究

高昕 宋佳 宮雨萌 王佳逸 袁若玙

摘? ?要:隨著網絡信息技術的不斷發展,使用APP的年輕人越來越多,不法分子也利用這一時機通過APP進行網絡詐騙,嚴重危害了網絡安全。在對來自哈爾濱市各高校的1500名大學生進行匿名填寫網絡調查問卷的基礎上,整理所得數據,通過實證分析,助力相關政府部門、電信運營商等網絡治安主體以及大學生群體更好了解互聯網時代背景下不法分子利用APP實施網絡詐騙的新套路,分析APP市場的現狀及出現問題的原因,并提出一些具有建設性的防范機制。同時,在“互聯網+”的大背景下,充分利用互聯網技術和互聯網思維凈化網絡空間,加強各類APP法治化建設,充分發揮其在社會服務中的正向作用。

關鍵詞:APP詐騙;犯罪成因;防范對策

中圖分類號:D631? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2024)08-0077-04

CNNI公布的第49次統計報告顯示,截至2021年12月,我國網民規模達10.32億,互聯網普及率達73.0%,其中網民使用手機上網的比例達99.7%,智能手機是上網的最主要設備,并逐漸成為人們生活不可或缺的一部分。作為一種“可塑性”較強的工具,各類APP在便利人們生活的同時,也為不法分子實施詐騙行為提供了可乘之機。

一、APP詐騙犯罪的含義、特征與分類

(一)APP詐騙犯罪的含義

不同于真實世界的詐騙和偷竊,網絡世界的變化多樣與過度偽裝使得我們很少有意識地主動防御網絡中的危險。隨著APP詐騙犯罪案件數量的不斷增加,APP詐騙犯罪逐漸成為大家關心的領域。APP詐騙指的是不法分子借助軟件信息系統,通過虛構事實或隱瞞真相的方式誤導受害者,從而非法占有他人數額較大的公私財物的行為。

(二)APP詐騙犯罪的特征

1.詐騙主體的專業化

在“互聯網+”時代背景下,不法分子熟練掌握了一定的專業技術,不僅能根據需要制作出APP,還能在此基礎上采用安全加固機制加大對APP的分析難度,更能為其設置一定的訪問期限,騙取到一定金額的財產后限制訪問或關閉軟件并逃之夭夭。由于不法分子總是多級跳轉服務器以躲避打擊,所以公安機關很難追蹤到真正的犯罪IP。

2.詐騙手段的針對性

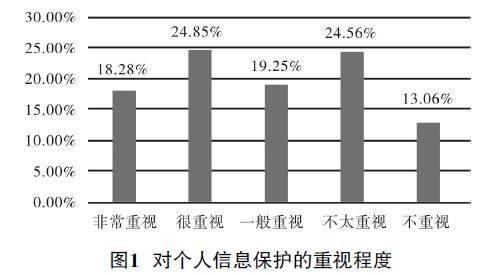

在APP詐騙犯罪案例中,不法分子利用非法收集的用戶信息,通過分析受害者的家庭、職業、愛好、收入情況及最近關注的事物等內容,“投其所好”,進行定制化的“精準詐騙”。在2020—2021年間,我們采用填寫網絡調查問卷的方式對1500名在校大學生進行了匿名調查,最終發現,如圖1數據所示,在哈爾濱市高校學生群體中,將近40%的學生對個人信息保護的重視程度不夠,為個人信息泄露導致生命及財產安全受到威脅埋下隱患。

圖1? 對個人信息保護的重視程度

3.詐騙手段的隱蔽性

從內容上看,在整個詐騙過程中,不法分子經常結合時事熱點進行“包裝”,從社會普遍關注的事物入手,通過有理有據的誘導使受害者難以辨別。

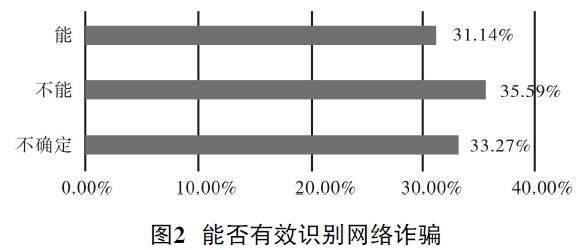

從形式上看,無論是購物、社交還是金融、求職,人們的生活中到處都有APP的存在。不法分子為APP穿上“馬甲”,誘騙受害人通過搜索網站、點擊短信鏈接、掃描二維碼等方式安裝詐騙APP,在受害者沒有察覺的情況下設好陷阱。在調研當中,如圖2數據所示,哈爾濱市高校僅有不到三分之一的學生能夠有效識別網絡詐騙,進一步證明了APP詐騙犯罪手段的隱蔽性。

圖2? 能否有效識別網絡詐騙

4.詐騙成本的低廉性

不同于傳統詐騙中的對各種人員和道具的需求,實施APP詐騙只需要可以連接互聯網的電腦和手機卡。不法分子僅需投入少量的人力、物力和財力開發APP,便可在任何時間地點進行詐騙,成本很低,收益卻極高。這在一定程度上為APP詐騙的蔓延發展提供了溫床。

(三)常見的APP詐騙犯罪類型

1.金融類APP的網絡借貸詐騙

其目標群體主要是無業、個體等有借貸需求的人群。

主要作案手法:詐騙分子以“沒有抵押”“馬上到賬”“不查征信”等為誘惑騙取受害者下載虛假貸款APP,安裝成功后在APP內誘騙受害人交納手續費等各種費用,在受害者如數匯款后注銷APP并將其拉黑。

2.招聘類APP的刷單返利詐騙

其目標群體主要是學生和待業群體。

主要作案手法:詐騙分子在網絡平臺發布招募兼職刷單的信息,以“日清日結”“零投入”“無風險”等謊言誘騙受害者應聘,同時承諾在交易成功后返還費用并額外提成。騙子會給剛開始刷單的受害者返利,讓受害者信以為真后放松警惕,當受害者刷單金額越來越大時,騙子便逐漸拒不還款并將其拉黑。

3.交友類APP的“殺豬盤”詐騙

其目標群體主要是大齡未婚和離異的單身男女,其中女性被騙比例較高。

主要作案手法:偽裝成各領域杰出人士的詐騙分子通過網絡社交工具選定詐騙對象,在遠程下單贈送昂貴禮品,以提供豐富情緒價值騙取受害人信任后確定婚戀關系,此后推薦博彩網站或APP,并謊稱知曉內幕消息、擁有專業指導團隊,同時佐以只要投注就穩賺不賠的話術,更有甚者提供賬號讓受害者體驗管理,體驗過后再誘導其投注。

“殺豬盤”詐騙的極高迷惑性和誘惑性在于,少量的投注會剛開始表現為高額的回報率與快速的提現,以此蒙騙受害者使其產生貪婪欲望以致覆水難收;而當受害者深信“成功提現”的假象終于投入大額資金后,騙子立刻操控停止提現或操控輸光受害者全部投資,在受害者醒悟被騙前將其拉黑,切斷一切聯系。

二、APP市場的治理成效、存在問題及原因分析

(一)APP市場的治理成效

國家互聯網信息辦公室2016年6月28日發布《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》(以下簡稱《規定》),旨在加強對移動互聯網應用程序(APP)信息服務的規范管理,促進行業健康有序發展,保護公民、法人和其他組織的合法權益。工信部等部委也在不斷出臺并更新結構明晰細致的互聯網安全規范,對電信行業實施動態化管理。

在處理因APP違規收集使用個人信息導致不法分子施行精準詐騙問題時,運營商、應用平臺和相關部門共同參與、多方努力,治理APP違規收集使用個人信息的行動初見成效。2019年中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局聯合開展了APP專項治理工作,受理網民有效舉報信息12 000余條,針對2 300余款APP開展深度評估、問題核查,對用戶規模大、問題突出的260款APP采取了公開曝光、約談、下架等處罰措施。2020年以來,治理工作持續開展,真正做到了跨越地區的聯合治理。軟件開發者也積極采取行動,APP運營商立好規矩,應用平臺把好關口,多方合力,細化責任。

同時,公安機關不斷克服困難,面對取證難、異地偵查協作程序煩瑣以及人力不足等問題時迎難而上,積極尋求解決辦法。作為治理電信詐騙體系中的重要角色,公安機關深知打擊違法犯罪行為的難度與關鍵問題所在,所以在招錄新警時更加注重招收互聯網和通信技術人才,力爭與當前飛速發展的網絡科學技術同步以強化治理效果,切實擔起維護網絡安全、保障人民利益的重任。

(二)APP市場治理過程中存在的問題

近年來,各級國家機關與社會各界密切合作,打擊電信網絡詐騙的艱巨工作取得顯著成效,有效遏制了其蔓延勢頭。但是,APP作為互聯網時代下電信細分出的新興領域還沒有得到相關部門的重視,引領行業發展的政策指導性文件還太少。其次,政府相關部門沒有積極有效管理新興業態,例如沒有引入清單制度并將違法違規APP列入黑名單約談、整治甚至取締。同時,互聯網技術正在和人們生活融合得越來越快,以上種種都使電信網絡詐騙手段層出不窮,技術更新迭代頻繁且花樣百出。各種原因交錯發展至今,全面升級的對抗與仍舊嚴峻的現實都在告訴我們:詐騙與反詐騙的較量進入新回合。

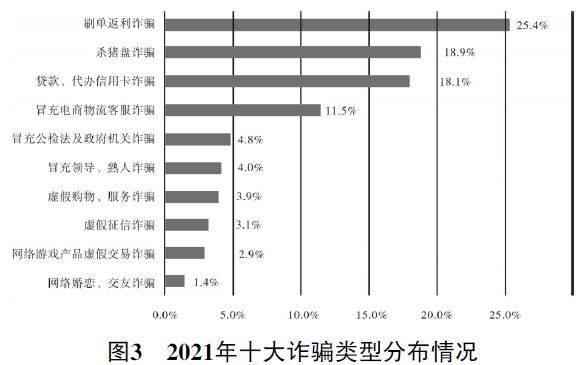

據2021年數據,“招聘類APP中的刷單返利”“交友類APP中的‘殺豬盤”“金融類APP中的貸款”“代辦信用卡以及冒充電商物流客服”分別排在案發量前四位,總計占比高達73.9%;生活服務類等APP中冒充公檢法及政府機關詐騙和冒充領導、熟人等詐騙手法也位列詐騙手段前十位,分別排于第五、六位,合計占比8.8%,如圖3。

圖3? ?2021年十大詐騙類型分布情況

以參加調研的哈爾濱高校學生群體為例,80%以上的人親身或間接經歷過APP詐騙,比如接到詐騙電話或詐騙短信等,其中將近三分之一的學生經常遇到此類事件,如圖4。國家制定了各種措施以加大對網絡詐騙犯罪的打擊力度,通過開展各種反網絡詐騙犯罪的專項活動、針對性地推出國家反詐中心APP等舉措控制了APP詐騙犯罪的發展勢頭,雖然頗有成效,但仍未從源頭上根除,預防和整治網絡詐騙犯罪的任務依舊十分艱巨。

圖4? 平時遇到過APP詐騙的情況

(三)APP市場治理存在問題的原因分析

1.APP的暴利誘惑使犯罪分子鋌而走險

當前市場上APP的獲利模式多種多樣,針對不同受害群體形成了不同的詐騙手段。雖然獲利方式多種多樣,但犯罪分子只需要設計一款能滿足受害者需求的APP,隨后誘導受害者跟隨APP的指示進行操作即完成詐騙,所需成本極低,可得利潤極高。

2.受害者多種心理因素交織縱容犯罪

社會活動頻繁的網絡活躍人群如學生、服務行業人員甚至無業游民等的法律意識和網絡詐騙防范意識薄弱,在“好奇心”和“貪便宜”心理的驅使下更容易走進犯罪分子的陷阱。

但毋庸置疑的是,部分受害者通過下載詐騙軟件尋求刺激以填補空虛,投機取巧以滿足貪欲,甚至明知可能掉入詐騙分子的陷阱卻還懷揣僥幸心理想要“搏一搏也許下一局就翻身了”。更有甚者,雖意識到自己上當受騙了,但較小的經濟損失助長了鴕鳥心態,出于自我安慰的想法自圓其說——“花錢買教訓”,或害怕受到家人、朋友的責備和嘲笑而放棄維權。受害人的種種心態一定意義上助長了詐騙分子的囂張氣焰,不利于反詐部門對詐騙數據的收集,更不利于案件的偵破,最終受害的還是群眾的利益。

如圖5數據所示,在回答“您認為被網絡詐騙的首要原因是什么”的問題時,選擇“貪圖便宜,存在僥幸心理”的數據占比排在第二位,約為34.14%。

圖5? “您認為被網絡詐騙的首要原因是什么”

3.應用市場審查不嚴,應用評分體系缺乏參考價值

國內APP市場對APP的前置審查大多流于形式,不僅幾乎只依靠機器審查,不安排人工復核,而且不少審核人員還因與開發商存在利益交集而放松審查。

同時,國內APP應用市場沒有在評分體系建設中投入應有力度,參與評價人員魚龍混雜,縱使真實使用者上傳感受分享,但體系管理平臺與真實使用者之間缺乏積極良性互動,讓不法分子鉆了空子,可以雇傭大量水軍肆意發表言論,淹沒使用者的真實評論,評分體系反饋數據真假混合,失去了應有的參考價值,新用戶無法得到真實有效的體驗分享,再加之應用市場官方無權獲知APP內暗含的風險與不法勾當,從而使更多用戶掉入不良APP的陷阱中。

4.作為一種新型網絡犯罪,公安機關打擊犯罪困難重重

詐騙型APP的所有運營都在網上進行,詐騙活動的隱蔽性大大提高。由于不法分子注冊虛假公司、公示虛假賬目、使用第四方支付平臺轉移贓款等,公安機關無法采取“抓資金流向,抓現實信息”的傳統方案,自此進入了取證難、調查難的困境。當詐騙規模引起警方注

意時,不法分子只需注銷原有APP并開發新款APP繼續詐騙,而警方受真假信息迷惑、技術手段限制和取證時間滯后等因素影響,追查難度大大增加。

三、防范APP詐騙犯罪的對策

有效防范APP詐騙犯罪要采取社會綜合治理的方式。

(一)立法先行,健全相關領域的法律制度

新事物的發展變化是從無序走向有序的過程,只靠市場調節不能解決這個過程中的所有問題。政府部門應盡快推出行業發展規范指導,使行業步入正軌。

隨著網絡發展逐漸成熟,APP網絡詐騙的精準定位愈發令人擔憂,從而反映出個人隱私泄露嚴重的問題。面對可能由高層技術人員利用職務之便泄露用戶個人信息,或者網絡詐騙分子通過黑客及其他手段非法得到個人信息等情況,政府應該推動出臺個人信息保護的相關法律,以保障互聯網行業在收集、儲存、運用以及傳輸個人信息等方面的安全性。

(二)高效打擊,加強國內國際雙合作

打擊APP詐騙犯罪僅靠一個部門是無法完成的,公安機關必須加強與其他部門的聯合協作,只有加大與交警、治安等部門的合作力度以形成合作作戰的局面,方能多管齊下遏制APP詐騙犯罪迅猛發展的勢頭。

面對因犯罪空間跨度大導致的管轄權界定難、犯罪集團核心要員拘捕難、區域合作偵查效率低等問題,政府各部門各單位要打破內部壁壘,保證地區間信息交流通暢;與此同時,要爭取國外政府支持,國內外公安部門相互配合、共同作戰,以減輕甚至解決上述問題。

(三)強化反詐技術,提升宣傳力度

針對市場上現存的各種安全類APP可以發現,數量雖然巨大,但質量也實在參差不齊。大多數APP被研發的目的還是為了企業宣傳,爭奪客戶甚至推廣牟利,只能說空有規模,未達到應有的網絡安全防范作用。而公安機關帶頭研發的APP能夠結合技術監控工作獲得的信息,在對犯罪分子或犯罪團體定位追蹤的同時,為用戶提供精確高效的反詐指導,公安部門也能時時刻刻通過APP獲取用戶的案例反饋,并從中不斷掌握更多的電信詐騙犯罪動態,做到重點、定點防控。

反詐APP的宣傳工作也要做得有聲有色,不僅讓民眾了解現存騙術,將現有騙術公之于眾,更要讓民眾了解各公務、商業部門的辦事流程。只有宣傳介紹這些與民眾生活息息相關的生活問題,讓民眾做到心中有數,才能減少APP詐騙犯罪案件的發生。還可以將APP詐騙犯罪的真實案例作為內容拍攝成短片在公共區域輪播,穿插以警員同志的點評,逐一分析拆解詐騙方法,讓群眾多加防范。

(四)緩解就業壓力,落實法制教育

經濟發展有利于拓寬投資渠道、增加工作機會,使社會上受教育程度各異的人都能通過自己的勞動得到較為理想的生活,極大程度上減少公民為謀生鋌而走險并墮落為電信詐騙犯罪分子的概率。

同時,法制教育在極大意義上預防了犯罪。普法能夠通過樹立正確的法律價值觀,使公民深刻了解什么行為是網絡詐騙,了解其危害與懲處措施,一定程度上減少公民因無知或受人蒙蔽而走上犯罪之路。更重要的是,在普法的過程中更要將工作真正落實到基層,尤其要將法制教育實踐到中小學教育當中。要通過運用校園廣播、板報等方式營造濃厚的宣傳氛圍。學科教師要重視法制教育課程在教學中的重要作用,按照青少年身心成長的特點和接受能力安排不同形式、不同深淺程度的法制教育。在多方聯動方面更要建立和完善學校、家庭、社會“三位一體”的青少年法制教育網絡體系,三方共同營造良好的法制教育環境,保證法制教育能夠生動清晰地落到實處。

參考文獻:

[1]? ?霍偉楠.電信詐騙特點及防治措施[J].南方農機,2018,49(13).

[2]? ?聶一雄.“互聯網+”時代交友類APP網絡詐騙套路拆解及應對策略[J].法制與社會,2020(14).

[3]? ?曹超.電信網絡詐騙犯罪多主體協同防治機制優化研究[D].天津:天津財經大學,2020.

[4]? ?孫寶云.網絡安全治理的三個基本問題探析[J].北京電子科技學院學報,2020,28(2).

[5]? ?中國互聯網絡信息中心.第49次中國互聯網絡發展現狀統計報告[R].北京:中國互聯網絡信息中心,2022.[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7086/202202/t20220225_71725.htm.

[6]? ?新華網.羅宇凡.國家網信辦網發布《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》[EB/OL].http://www.xinhuanet.com//politics/2016-06/28/c_1119123302.htm.

[責任編輯? ?妤? ?文]