混合式教學與學生自主學習能力培養融合路徑研究與實踐

李瓔昊 趙中華 邢歡 虞茉莉

摘 ?要:信息時代促進了許多新的教學思想和教學方法的形成,“線上+線下”混合教學模式對于大學生自主學習能力要求較高,而自主學習對于大學生的終身學習至關重要。文章立足于大學生自主學習能力的含義、特點及現狀,從學生、教師和學校三方面對培養大學生自主學習能力策略提升展開初步探索,提出“課前-課中-課后”三位一體的混合教學模式下大學生自主學習能力培養融合一般路徑框架,并結合教學實踐對其進行詳細闡述。實踐表明:混合教學模式下的一般融合框架對于提升大學生自律能力培養、能動性培養及效能感培養有較好的效果。

關鍵詞:混合教學模式;自主學習能力;融合路徑

中圖分類號:G642.1 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1673-7164(2024)11-0185-04

隨著科學技術的飛速發展,數字化、網絡化、智能化成為新一輪科技革命的主要特征,以互聯網技術為基礎的混合教學模式和傳統教學的深度轉型日益成為高校教學改革的重點。《中國教育現代化2035》還指出,要加快信息化時代教育變革,加快人才培養模式改革。伴隨互聯網和信息產業的快速發展,在教育領域涌現出許多新的教育思想和教學技術。超星平臺,MOOC,雨課堂,騰訊課堂等多樣化的在線學習教育平臺讓大學生與教師之間有了更多的交流互動的渠道、更多的學習資源,也有了更多的學習方式可以選擇。[1]大學生自主學習能力的提高成為新時期培養高素質人才的必然要求,也是社會可持續發展的關鍵所在,是推動未來社會發展的主要動力。

自主學習能力的培養是大學生實現終身學習的必要條件。如何在有限的時間里提高大學生的學習效率,在與個人學習能力密切相關的工作崗位上,讓學生的知識和經驗更加豐富,需要教師提供比以往更精細的方法和設計,指導學生在混編教學中的自主學習。學生在完成基礎學習的同時,還可以通過個人形式與老師、同學進行學習內容的交流。這一過程強調培養學生的能動性,培養學生建立學習成就感和完成任務的價值感,檢查學生的能動性學習效果,引導學生進行反思和集中學習。[2]

一、混合教學模式和大學生自主學習的定義

(一)混合教學模式

混合教學模式與大學生自主學習的定義1.1混合教學模式回顧混合教學的起源,最早由美國學者Smiss·J和Allett Massier于2002年提出,其實質是為了彌補傳統教學的不足,在2004年,E-Learning(Electronic Learning)提出。何克抗教授從教育技術理論新發展的角度出發,提出了“從藍色開始”的中國式學習,正式提出了混編教學的思想。傳統學習方法的優點和E-learning結合數字化或網絡化學習的優點,使學生在信息技術快速發展20年后的教學過程中,借助教師的引導、啟發和監控的主導作用,成為學習過程主體的能動性、積極性和創造性的集合。[3]

目前在線學習資源已被廣泛滲透到每位學習者的學習過程中,也促進了混編教學內涵的延伸。廣義的Hybrid教學理念已經從“網絡學習環境,與課堂討論相結合,以移動通訊設備為基礎”轉變為“混合了網絡教學和傳統教學”。混合教學的概念已經從“網絡教學與傳統教學的混合”演變為“基于移動通信設備、網絡學習環境與課堂討論相結合的教學環境”。[4]

混合教學的概念由“基于移動通訊設備的教學環境、結合課堂討論的網絡學習環境”演變為“網絡教學與傳統教學的混合”。混合教學是指將教師在學習過程中創造的環境和課程資源讓學生充分利用,優先引導學生建立自主學習習慣,隨著自學能力的不斷增強,將網絡學習環境、網絡學習資源、傳統課堂教學與課堂討論進行深度融合。需要指出的是,獨立學習并不等于不需要教師指導,相反,由于教師的支持會對學生獨立學習主動性的發揮和良好的自主學習習慣的養成產生很大的促進作用。因此,教師更應該重視指導。

(二)大學生自主學習

大學生自主學習是指為了實現進步,學生在網絡環境中借助多媒體和網絡技術開展的一種知識學習活動。具體來說,學生在進行網絡學習時,不僅可以明確學習目的,選擇認知工具,制定學習目標和內容,調整學習路徑,進行時間規劃和管理,還可以對網絡學習取得的成績進行自我判斷和評價。[5]自主學習不同于“自學”,自主學習需要學生確定學習目的,并在教師指導下自覺地、有的放矢地開展學習,在滿足專業需求和社會需求的前提下,使學生成為學習的主體。其實質是在教學過程中從“教”到“學”,從教師到學生,將學生自身的創新意識融入主體認知的生成過程中,將其能動性、創造性發揮到極致。

二、高校大學生自主學習能力的特點與現狀分析

(一)高校大學生自主學習能力的特點

1. 大學生有自主學習的主觀意愿

對于剛剛結束高考邁入大學的學術來說,新的學習環境和學習方式往往是不適應的,相較于高中的壓迫式學習,大學學習更多的是考驗學生的主觀學習意愿。研究表明,主觀學習意愿較強的同學,在大學的四年學習生涯中首先獲得更多的專業知識,也會有更多的就業選擇。

2. 大學生具有自學基本能力

由于大學課程的廣泛性和專業性,學生在規定的時間內,需要一定的自主學習能力作為前提,學習大量的課程內容。研究表明,經過多年的學習,具有自學基礎能力的大學生,已逐漸形成了自己的學習風格。

3. 大學生具備基本的計算機操作能力

多數院校在大一學期設置了計算機基礎課程,也開設了信息技術相關課程,經過短期的相關課程學習,學生基本具備計算機網絡操作能力,符合互聯網背景下學生自主學習的基本要求。

(二)高校大學生網絡自主學習的現狀

1. 學生自主學習的參與度不足

深度互聯網時代,學習生活等各方面深受其影響,互聯網環境復雜,缺乏自我約束能力學生通常表現為自主學習素養相對較低,整合資源意識不強,容易沉迷于網絡,創新意識和能力不夠。

2. 自主學習的內容不夠深入

后疫情時代,網絡自主學習模式逐漸被接受,但大部分學習行為還停留在對教師課件的查找和下載以及課程任務完成的要求上,對網絡自主學習未能及時進行反思和總結,學習效果不佳,在主動學習和思考問題上還有待改進和提高,對網絡自主學習的要求還不夠深、不夠透、不夠細。

3. 自主學習的計劃性較差

互聯網學習平臺知識多樣,如果不能及時有效做出學習計劃,則在主動接受網絡新鮮知識和辨別新鮮事物方面略顯能力不足。許多大學生的學習習慣和學習方法被禁錮于傳統教學之中,找不準自己的角色定位。

4. 缺乏自主學習效果的合理評價

教師作為學生自主學習的指導者,對學生網上學習資源拓展指導不夠,未能考慮到學生學習能力的層次,對學習方式沒有進行針對性的設計,造成網上學習目標不明確,難以完成學習任務,影響了學生的學習效果和信心。網絡教學很難進行評價和反饋,對學生的批判性思維能力在學習中考慮欠缺,對學生的真實學習效果考察不夠全面。

三、培養大學生網絡自主學習能力的實施路徑探析

(一)學生提高網絡自主學習的認識

學生對網絡自主學習認識的提高與年齡、身體發育密切相關,學生的情緒具有沖動性和復雜性。大學生可以通過自我暗示、合理宣泄的方式,掌握排除不良情緒的方法,達到情緒放松、平穩的目的。在平時的學習生活中,正確認識自己的優點和不足,拓展自己的交際圈,與家庭、社會保持融洽的關系,從而增強自信心,明確學習的目的和意義,主動進行自我學習。

(二)教師應加強對學生自主學習的監督

1. 加強對自主學習參與度的監督

高質量的自主學習須保證有充足的學習時間。在設計教學項目時,教師要明確規定進行課題學習的時長,在課題的最終結果中體現出學習時間。為加強對學生參加自主學習的監督,設置自主學習項目,讓學生學習過程可視化,或通過記錄的方式,讓學生將相關的自主學習成果提交給教師,例如發一個題目給學生,讓學生形成一個總結報告;或通過調研等方式進行考評。項目提交形式為視頻或錄音,其內容包括搜索資料的錄像、整理資料的錄像、制作資料的錄像和文字說明報告的錄像或語音。總之,每一位同學都必須積極參與,某一環節的缺失就會造成該項目不及格或者是低分的情況發生。

2. 加強對自主學習深度的監督

面對同一自主學習項目,不同類型學生的表現存在較大差異,部分學生可能在準備上花費大量時間,另一部分學生則可能僅僅是為了應對而收集資料。在分組討論時,有的學生可能議論得比較深入,有的學生可能進行簡單的點評。學生雖然都參加了同一個課題的學習,但最后的收獲卻是天壤之別。因此,要對學生專題研究報告的學習效果進行監督、督促和檢查,要在報告評分標準中明確自主學習的重要性。

(三)學校完善自主學習效果評價機制

自主學習效果評價機制,既要考查學生是否能學以致用,將所學知識和所獲得的學習能力遷移到其他項目或工作崗位,也要考察其課程學習成績。持續跟蹤各自主學習項目的學習效果,及時反饋,為健全大學生自主學習效果評價機制形成一套完整的閉環教學機制。具體做法是,短期教學環節可以根據學生在當期或其他科目中的表現,不斷改進,并反饋給學生。長期教學則可通過后續課程中學生的表現,或在教學過程中所給予的評價,得到反饋并持續改善。

四、混合模式教學與大學生自主學習能力培養融合實踐

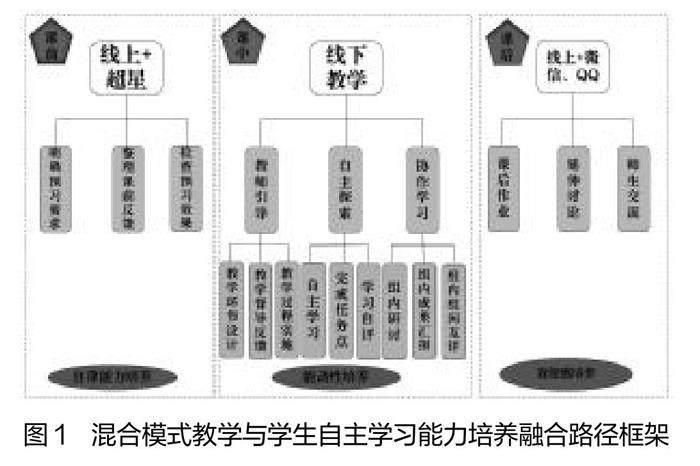

針對以上調查研究中總結的問題,詳細設計出混合模式教學與學生自主學習能力培養融合路徑框架(如圖1所示),在學校通識教育必修課《TRIZ創新方法》中開展教學實踐。

(一)預習反饋機制:提升大學生的自主學習自律能力

基于“互聯網+”的混合教學模式,學習者在線接受教師指導,必須利用課前完成教師交給學生的自主學習任務清單,根據教師提供的各類網絡資源,對學生的自主學習能力有較高的要求,通過“互聯網+”的混合教學模式,提高學生的自主學習自律能力,提高學生的自主學習能力。在網絡自學的過程中充分發揮學習者的自主學習能力,特別是培養和提高大學生被動自我監控能力的問題。因此加強了課前反饋和課前測試的設計。課前測試是培養任務型學習監控能力最有效、最直接的途徑。利用測試了解學習者完成學習任務的情況,通過師生課前互動的實時反饋來實現督導,這些設計在解決 “被動自我監控能力”這一實際問題中有良好的效果。大學生主動自我監控的能力培養環節,教師應在學生的學習興趣、學習動機及學習情緒等方面進行積極引導和鼓勵,在師生交流過程中,利用任務導向提升形成自我導向的監控能力。

(二)主動與協作學習機制:提升大學生自主學習能動性

在設計主動探究活動時,學習者可以在眾多難度級別的任務中選擇適合自己的任務,以避免知識儲備和接受程度的不同而導致完成結果的差異,從而提高大學生自主學習的能動性。學習者在完成難度較低的任務后,可根據自己目前的能力水平,選擇適合自己的任務繼續進行下一層次的解題。這種不同的教學安排,既能保證每個學習者在學習過程中獲得成就感,又能引導其運用資源解決具體問題,循序漸進地培養學生運籌帷幄的本領。在日常教學活動中通過小組合作的方式進行針對性訓練,協同學習能力是運用策略能力的主要表現。針對個別協作性不強的學習者,在完成任務的質量和時間上,讓其通過互評,感受到“獨立完成”與“小組合作”的明顯區別,從而調動其參與協作性。另一方面,學生個人能力的差異化導致他們在合作中的優勢沒有得到很好的發揮,因此教師就應該考慮到,通過自由分組成員之間的相互了解,以及更高程度的合作默契,使得學生自由建組的優勢要大于教師建組的優勢,這樣便于發揮學生各自優勢。所以,“互評”可作為一種促進學生應用策略能力培養中相互借鑒與提升的重要途徑。

(三)課后延伸討論和師生交流:提升大學生自主學習效能感

混合式教學模式中,學生缺乏的是自我反思、自我總結的能力,學生學習后的效能感一般。眾所周知,學習不能僅僅停留在完成老師布置的任務上,也不能僅僅停留在期末考試的及格上,學生學習后要把終身學習貫穿于運用專業知識和專業技能的過程中。基于此,教師應利用多樣化的聯系方式,及時跟進學生課后作業、課后討論、參與師生討論交流等最重要的形式,了解課前自學和各階段教學任務的課堂鞏固提高以及學生課后學習的情況。

學習者通過課后作業與師生討論相結合的方式,能提高自我評價能力,有效促進反思和總結階段的工作提高學習效果。

五、結語

自主學習是大學生在當今競爭激烈的社會中生存和發展的重要能力,培養大學生自主學習能力對個人發展、教育改革和社會進步具有重要意義。在具體教學中,教師必須認識到培養大學生自主學習能力的重要性,積極創新教學模式。根據課程內容和當前社會需求對學生進行針對性教育,在提高學生自主學習能力的基礎上,更好地激發學生的潛能,促進學生更好更快地發展。

參考文獻:

[1] 張艷明. 混合教學模式下大學生自主學習能力培養研究[J]. 赤峰學院學報(自然科學版),2021,37(11):102-105.

[2] 朱三娥,鄧崇海,楊偉,等. 應用型高校學生自主學習能力培養與教學實踐[J]. 合肥學院學報(綜合版),2020,37(06):123-126.

[3] Merrill, M. D. First principles of instruction[J]. Educational Technology Research & Development,2003,50(03),43-59.

[4] Lo C,Lie C,Hew K. Applying“First Principles of Instruction”as a design theory of the flipped classroom: Findings from a collectivestudy of four secondary school subjects[J]. Computers & Education,2018(118):150-165.

[5] 秦鵬飛,潘星任,李寶,等. “互聯網+”時代大學生自主學習能力的培養[J]. 高教學刊,2018(10):49-50+53.

(責任編輯:楊毅恒)

基金項目:遼寧省教育科學“十四五”規劃2022年度課題《智能建造背景下卓越工程師培養質量研究》(課題編號:JG22DB4 66);沈陽城市建設學院教育教學改革項目《基于“創新賽事+工程測量類課程”的教學模式改革研究與實踐》(課題編號:JG202328)。

作者簡介:李瓔昊(1990—),男,碩士,沈陽城市建設學院土木工程學院講師,測繪工程研究所負責人,研究方向為測繪工程教學研究;趙中華(1978—),女,碩士,沈陽城市建設學院土木工程學院院長,教授,研究方向為巖土工程教學研究;邢歡(1988—),女,碩士,沈陽城市建設學院土木工程學院教師,工程師,研究方向為測繪工程教學研究;虞茉莉(1984—),女,博士,沈陽城市建設學院土木工程學院教師,研究方向為遙感教學研究。