區(qū)域化視閾下高校一流本科課程應用現(xiàn)狀與持續(xù)建設研究

姚友明 鄭州 張琦 趙永蘭 余鑫

基金項目:本文系重慶市高等教育教學改革研究重點項目“高校一流課程‘建、用、學、管創(chuàng)新實踐與策略研究”(項目編號:212174);重慶市深化教育領域綜合改革研究課題“數(shù)字課程公共服務體系建設賦能高等教育高質(zhì)量發(fā)展研究”(課題編號:23JGZ13)研究成果之一。

作者簡介:姚友明(1965—),男,碩士,重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心黨委書記,研究員,研究方向為教育管理研究、教育信息化、課程建設與管理;鄭州(1985—),男,本科,重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心(重慶市高校課程資源中心)部門主任,高級實驗師,研究方向為教育信息化、數(shù)字資源建設、在線教育;張琦(1981—),女,碩士,重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心資源建設二部副主任,一級教師,研究方向為教育信息化、數(shù)字課程資源建設與管理;趙永蘭(1987—),女,碩士,重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心干部,經(jīng)濟師,研究方向為教育信息化、在線課程等;余鑫(1994—),男,學士,重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心資源建設二部干部,研究方向為現(xiàn)代教育技術(shù)、教育信息化、數(shù)字化平臺建設。

摘? 要:近年來,教育部通過系列有效舉措,大力實施一流課程“雙萬計劃”,全國各省市、各高校積極響應,建設了大批一流本科課程,如何做好一流本科課程持續(xù)建設與應用,充分發(fā)揮對課堂教學的支撐作用值得深入分析和持續(xù)研究。文章以重慶市為例,開展對區(qū)域內(nèi)已建成的一流本科課程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、情況調(diào)查和分析整理,對取得的成效亮點及存在的問題進行客觀分析,為下一步如何破解這些問題提出了方法建議,旨在為各地高校開展一流本科課程持續(xù)建設與應用工作提供借鑒。

關鍵詞:區(qū)域化;一流課程;持續(xù)建設;策略研究

中圖分類號:G642? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2024)14-0063-04

黨的二十大報告強調(diào)要“實施科教興國戰(zhàn)略,強化現(xiàn)代化建設人才支撐”。習近平總書記在主持中共中央政治局第五次集體學習時強調(diào)“建設教育強國,龍頭是高等教育”。大學是科學創(chuàng)新和人才培養(yǎng)的搖籃,因勢而新,加快推進中國特色高等教育現(xiàn)代化之路,是當代中國大學的歷史使命。[1]近年來,教育部通過系列有效舉措,大力實施“金課、金專、金師、金教材”建設行動,加快推進高等教育高質(zhì)量人才培養(yǎng)體系建設,全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和水平。[2]課程是教育思想、教育目標和教育內(nèi)容的主要載體,直接影響人才培養(yǎng)質(zhì)量,自淘汰“水課”、打造“金課”倡議提出以來,全國各高校紛紛響應,對照“兩性一度”要求和標準,轉(zhuǎn)換教學理念、梳理教學內(nèi)容、豐富教學手段、改革教學方法、優(yōu)化教學資源和配置,通過讓課程教學活起來、讓學生忙起來,切實提高課程教學的質(zhì)量和效果,為國家培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞囊涣魅瞬糯蛲ā白詈笠还铩薄?/p>

作為西部唯一直轄市,近年來重慶市圍繞“建標準、搭平臺、推應用、促共享”工作思路,扎實開展一流本科課程建設工作,取得顯著成績,目前全市共建成市級一流本科課程1613門,國家級一流本科課程248門,國家級一流本科課程認定校均數(shù)居全國前列。為充分發(fā)揮已獲認定的一流本科課程示范引領作用,全面掌握重慶市已獲認定一流本科課程持續(xù)建設與應用情況,按照《教育部關于一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號)等文件精神,多形式、多渠道開展調(diào)查研究,全面分析全市一流本科課程在持續(xù)建設與應用方面的現(xiàn)狀及存在問題,對下一步持續(xù)優(yōu)化課程建設與應用策略,推動一流本科課程服務培養(yǎng)一流人才,支撐教育高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

一、重慶市一流本科課程持續(xù)建設與應用的情況

(一)總體情況

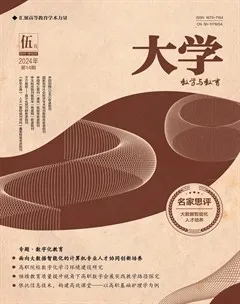

1. 課程持續(xù)建設經(jīng)費投入

課程建設持續(xù)投入是構(gòu)建高質(zhì)量教學體系的重要支撐,對激發(fā)廣大教師參與一流本科課程建設與應用積極性,加快建設高水平本科教育具有重要作用。[3]經(jīng)調(diào)研,全市各高校課程持續(xù)建設經(jīng)費主要用于一流本科課程資源更新建設、課程團隊師資培訓、數(shù)字平臺支撐服務及教學改革創(chuàng)新實踐。據(jù)統(tǒng)計,近三年來重慶市已獲認定的1613門一流本科課程持續(xù)建設總投入為11000余萬元,持續(xù)建設經(jīng)費投入在150萬以下的高校占比最高,約為41.7%,經(jīng)費投入超過751萬元以上僅占20.8%(如圖1所示)。

■

圖1? 近三年重慶市本科高校課程經(jīng)費投入分布情況

(1)社會實踐課程持續(xù)建設經(jīng)費支持情況

據(jù)統(tǒng)計,重慶市已獲認定的社會實踐課程共計73門,持續(xù)建設經(jīng)費(未含實踐基地建設)投入在2萬元以下的占比最高,約占33.3%,經(jīng)費投入10萬元以上的約占12.3%。

(2)持續(xù)建設虛擬仿真實驗教學課程的經(jīng)費情況

據(jù)統(tǒng)計,重慶市已獲認定的虛擬仿真實驗教學課程共計170門,持續(xù)建設投入在5萬元以下的占比約為57.5%,超過一半以上的課程投入經(jīng)費較少。投入5萬至10萬的約占12.3%,投入30萬以上的占7.5%。

(3)線上線下混合式課程持續(xù)建設經(jīng)費支持情況

據(jù)統(tǒng)計,重慶市已獲認定的線上線下混合式課程共計415門,持續(xù)建設經(jīng)費投入在3萬以下的約占總數(shù)的一半,為53.2%,投入經(jīng)費3萬至6萬的約占21.8%,12萬以上的約占7.4%。

(4)線上課程持續(xù)建設經(jīng)費支持情況

據(jù)統(tǒng)計,重慶市已獲認定的線上課程共計407門,持續(xù)建設投入經(jīng)費5萬元以下的占比65%,占比最高,其次是投入經(jīng)費在5-10萬元,占比16.8%,占比最少的是投入經(jīng)費20萬元以上的,約占5%。

(5)線下課程持續(xù)建設經(jīng)費支持情況

據(jù)統(tǒng)計,重慶市已獲認定的線下課程共計548門,持續(xù)建設投入經(jīng)費2萬元以下的課程數(shù)量占比最多,超過40%,投入經(jīng)費在2-4萬元的位居第二,超過20%,投入經(jīng)費為8萬元以上的位居第三,約占20%。

2. 在渝本科高校已獲認定課程分布情況

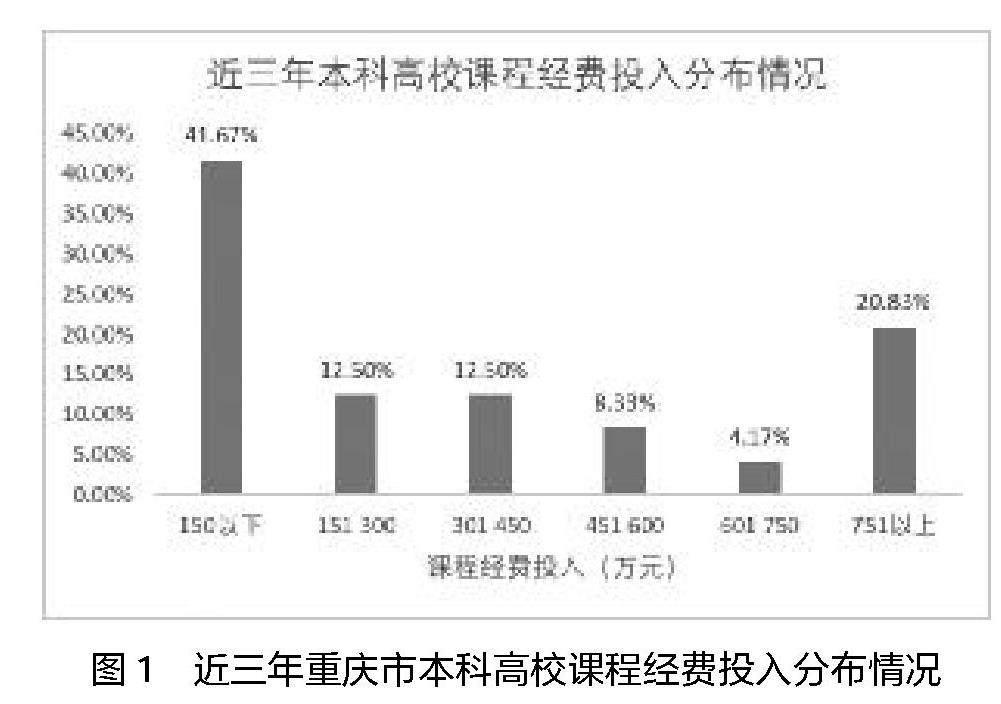

(1)國家級一流本科課程認定分布情況

據(jù)統(tǒng)計,在渝高校分兩批次獲國家級一流本科課程認定248門,已有國家級一流本科課程高校20所,約占在渝本科高校數(shù)的69%,還未有國家級一流本科課程高校9所,約占在渝高校數(shù)的31%(如圖2)。

■

圖2? 在渝本科高校國家級一流課程認定數(shù)分布情況

(2)市級一流本科課程認定分布情況

據(jù)統(tǒng)計,在渝高校市級一流本科課程共計1613門,數(shù)量在10門以下的高校有3所,占比約10.3%。91門以上的占比約10.3%。

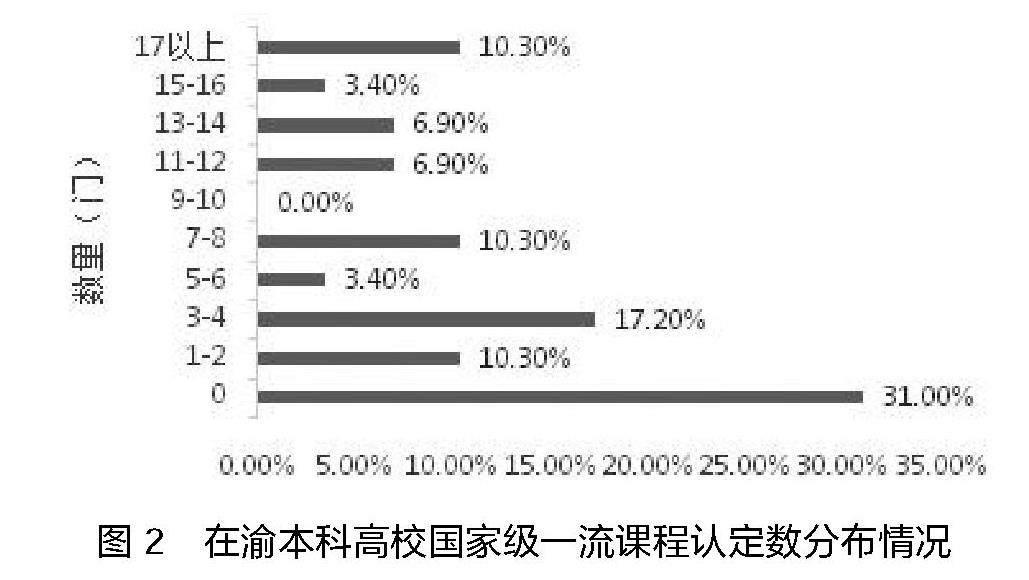

3. 重慶市一流本科課程教學資源年更新情況

課程資源持續(xù)更新是促進課程迭代完善,推動一流本科課程長期向好發(fā)展的重要保障。經(jīng)調(diào)研,在已獲認定的1613門一流本科課程中,約有787門課程教學資源年更新率在10%以下,占比48.7%,約有40余門課程教學資源年更新率在50%以上,以線上課程、線上線下混合式課程為主,占課程總數(shù)的2.5%(如圖3所示)。

■

圖3? 市級一流本科課程教學資源年更新率分布情況

4. 重慶市一流本科課程持續(xù)建設成果產(chǎn)出情況

近年來,在渝各高校加強一流本科課程建設與應用,深入開展教育教學改革,深化課程教學研究,不斷提升課程內(nèi)涵水平、提高課程教學質(zhì)量,產(chǎn)出大量成果,有力支撐高質(zhì)量人才培養(yǎng)體系構(gòu)建。據(jù)統(tǒng)計,重慶市各高校依托已獲認定的一流本科課程,共立項各類教改項目3000余個,出版教材1000余種,公開發(fā)表課程建設與應用論文3500余篇,取得各級各類教學成果1300項,形成教學案例5000余個,支撐教師團隊獲獎4000余項。教改項目、教學成果的產(chǎn)出也說明全市在一流本科課程持續(xù)建設中,積極鼓勵一線教師研究新成果,更新教育理念,充實教學內(nèi)容,變革教學方式,取得了較好成效,教師的專業(yè)水平和教學能力得到進一步提升(如圖4所示)。

■

圖4? 重慶市一流本科課程持續(xù)建設成果產(chǎn)出情況

5. 參與一流本科課程建設與應用教師團隊結(jié)構(gòu)情況

一流師資是一流教育教學的基礎和保障,一流課程建設是系統(tǒng)性工程,需要師資隊伍支撐。經(jīng)調(diào)研,全市參與一流本科課程教師團隊數(shù)1萬余人,約占全市本科高校專任教師總數(shù)30%。教授、副教授為本科生上課是堅持“以本為本”,推進“四個回歸”的重要內(nèi)容,是提高本科教學工作水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量的重要保障。[4]據(jù)了解,重慶市參與一流本科課程建設與應用的教師團隊,正高職稱總數(shù)超2000余人,占比為24%,副高職稱總數(shù)超3000余人,約占總?cè)藬?shù)的33%,副高級職稱以上教師占總團隊人數(shù)一半以上,為全市打造“叫好”又“叫座”金課打下堅實師資基礎(如圖5所示)。

■

圖5? 參與一流本科課程建設與應用教師團隊結(jié)構(gòu)情況

6. 重慶市一流本科課程專業(yè)類分布情況

重慶市已獲認定的一流本科課程排名前十的專業(yè)類中,計算機類和外國語言文學類是課程相對較多的專業(yè)類,反映了當前區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。計算機類與新興產(chǎn)業(yè)緊密銜接,作為人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等專業(yè)的基礎性學科,課程數(shù)量在全市課程中占據(jù)首位,共計62門。外國語言文學類課程共計61門,位居第二,其后依次為:臨床醫(yī)學類、法學類、工商管理類、教育學類、機械類、電子信息類和土木類等(如圖6所示)。

■圖6? 重慶市一流本科課程排名前十的專業(yè)類分布情況

(二)課程持續(xù)建設與應用成效及亮點

課程是教育最微觀的問題,但解決的是教育最根本問題。課程建設與應用質(zhì)量直接決定了人才培養(yǎng)質(zhì)量,是支撐高質(zhì)量人才培訓體系建設的基礎內(nèi)容之一。通過調(diào)研,在渝各高校認真落實教育部、重慶市委市府要求,在重慶市教委指導下積極開展一流課程建設與創(chuàng)新應用,取得了系列成效明顯、亮點突出的成績,主要體現(xiàn)在以下方面:

1. “頂層設計+課程體系+資金投入”,組織推進機制不斷完善

一是各高校基本建立起了一流課程建設配套政策體系,以管理、激勵、考核、培訓為主線,建立全鏈條教學質(zhì)量保障機制。建立教師激勵制度,增加一流課程在教師評聘中的權(quán)重,量化教師在課程建設工作中任務指標,營造重視課程改革與建設良好氛圍,一定程度上扭轉(zhuǎn)了“唯科研、唯論文”現(xiàn)象,有利于更好發(fā)揮課程育人功能。二是重慶市有20所高校均建立“國家-市-學校”三級課程建設培育體系,占學校總數(shù)68.9%,課程協(xié)同建設和培育體系完善,一流課程輻射作用與帶動優(yōu)勢進一步發(fā)揮。三是課程建設經(jīng)費持續(xù)投入。近三年來在渝高校持續(xù)投入專項經(jīng)費支持一流課程建設與應用,課程建設活力進一步激發(fā),課程應用效果進一步發(fā)揮。

2. “高效探索+課程設計+平臺集成”,數(shù)字化支撐更加明顯

一是創(chuàng)新意識進一步增強。堅持結(jié)果導向,采用傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合、專家講座與教學相結(jié)合、線上與線下相結(jié)合“三結(jié)合”方式,教學模式進一步創(chuàng)新、學生探索研究興趣進一步激發(fā)、創(chuàng)新教學環(huán)境逐步建立。[5]二是課程種類均衡。國家級一流本科課程建設目標為16500門,目前已公布10868門,完成數(shù)量占總目標數(shù)69%,重慶市市級課程建設目標為2000門,目前已公布1607門,完成數(shù)量達到總目標80%,建設速度較國家一流課程建設速度略高。三是線上平臺優(yōu)勢彰顯。五大類課程選課總?cè)藬?shù)超517余萬人次,其中線上線下混合、虛擬仿真、線上課程選課人數(shù)為465萬人次,占總選課人數(shù)90%,在線平臺優(yōu)勢進一步發(fā)揮,課程優(yōu)化動力增強。

3. “教授帶頭+成果產(chǎn)出+后勁增強”,課程發(fā)展基礎更加堅實

一是教師隊伍結(jié)構(gòu)更加科學。副高職稱以上教師占教師團隊人數(shù)一半以上,整體師資水平較高,職務結(jié)構(gòu)、學緣結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)等方面呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,更好發(fā)揮“傳幫帶”作用,有助于進一步夯實本科生教學質(zhì)量。二是課程產(chǎn)出成果不斷涌現(xiàn)。依托課程出版教材、發(fā)表論文、立項教改、形成案例、師生獲獎等成果持續(xù)產(chǎn)出,育人效果明顯,課程研究性、創(chuàng)新性、綜合性進一步顯現(xiàn),也將有助于推動“一流課程”支撐“一流專業(yè)”“一流學科”建設。三是課程發(fā)展后勁增強。各高校校級一流課程共計立項3000余門,各高校通過多種形式備課、磨課、賽課等推動更多優(yōu)質(zhì)課程、一流課程“突圍”,形成“校級—市級—國家級”課程進階培育體系,為國家級一流本科課程建設奠定了堅實基礎,課程發(fā)展后勁持續(xù)增強。

4. “教師培訓+社會服務+專業(yè)培育”,“兩性一度”效應更加凸顯

一是采用“內(nèi)培外引”,各高校建立分層次、多平臺、多形式、立體式教師培訓網(wǎng)絡,實現(xiàn)教師職業(yè)培訓和信息素養(yǎng)培訓全覆蓋,發(fā)揮教授、專家“傳幫帶”作用,教師教學能力進一步提升。二是改革創(chuàng)新教學模式,增加政府、企業(yè)之間互動,及時了解與掌握區(qū)域與地方經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,融合現(xiàn)代信息技術(shù)與教育教學,社會服務能力進一步增強。三是對一流專業(yè)支撐作用進一步發(fā)揮。課程作為教學最基本單元,是構(gòu)成專業(yè)的基本單位,一流課程是一流專業(yè)的基礎,一流專業(yè)是一流本科的核心。[6]此次調(diào)研顯示,一流專業(yè)覆蓋率高,一流課程發(fā)揮了帶動作用,更好地拉動了一流專業(yè)“線”的發(fā)展。

二、重慶市一流本科課程持續(xù)建設與應用存在的問題

課程是中國大學普遍性的短板與瓶頸。一流本科課程建設單位應切實用好“立、評、用、管”四字訣,持續(xù)深化一流課程體制機制改革,破除阻礙課程發(fā)展“藩籬”,真正做到讓課程優(yōu)起來、教師強起來、學生忙起來、管理嚴起來、效果實起來。[7]在充分肯定成績的同時,全市一流本科課程工作仍存在一些亟待研究解決的困難和問題。

(一)課程結(jié)構(gòu)綜合分布不均

重慶市認定的市級一流本科課程,五大類課程建設難度不同,據(jù)統(tǒng)計,建設及認定難度相對較低的線下課程和社會實踐課程共計621門,已經(jīng)接近總目標。而線上課程、虛擬仿真、線上線下混合式課程建設難度較高的課程,共計建設986門。按照《關于實施重慶市高校一流課程建設計劃的通知》要求,截至2023年建設400門線下及社會實踐課程,已超過總目標要求,剩余三類課程建設目標是1600門,完成率占總目標的62%,離總目標差距較遠。

(二)資源共享機制成效不顯

校際資源共建共享不足,課程建設仍“以我為主”,存在障礙與壁壘,導致應用目的和效果、范圍不同程度受到影響,其一流課程開放共享教育價值未能得到充分發(fā)揮,校際共建、校企共建、區(qū)域共享等聯(lián)盟發(fā)展模式還有待進一步深化拓展,共建共享運行機制還需要進一步優(yōu)化。[8]課程之間共享機制不完善,課程類別不同,導致資源展示方式不同。除線上一流課程外,其余類別課程除該課程建設單位外,其他單位和個人無法便利獲取課程信息,或者獲取渠道來自論文或者課程案例集,資源共享機制不完善。

(三)在線課程優(yōu)勢發(fā)揮不足

相較于線下課程,在線課程由于學分認定、學分轉(zhuǎn)化等原因,選課學生數(shù)量較少,課程優(yōu)勢未充分發(fā)揮,課程優(yōu)化動力不足。除重慶高等教育智慧平臺由政府引導建設外,各高校采用其余市場化數(shù)字平臺,數(shù)字化教學資源以一定付費形式使用,商業(yè)化傾向比較普遍,導致優(yōu)質(zhì)數(shù)字化資源建設成本費用高,數(shù)字化課程大規(guī)模推廣受到一定限制。

(四)課程持續(xù)更新能力受限

一是部分線上課程教學內(nèi)容更新率稍顯不足,涉及修改頻率較高課程時,課程資料修改完善具有一定滯后性,及時、全面更新并豐富課程內(nèi)容的能力還需加強。二是部分線下一流課程,尚未開拓線上授課渠道,無法廣泛地實現(xiàn)教育共享。三是課程負責人由于退休、工作調(diào)動等存在一定流動,團隊負責人變更,課程教學內(nèi)容和教學方法不斷更新迭代,而一流課程在獲得認定后,一流課程質(zhì)量標準如何繼續(xù)維持,還需進一步的指導。

(五)教師用“數(shù)”賦能水平不足

一是對高等教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型理論研究不夠、經(jīng)驗積累不夠、宣傳推廣不夠。二是教學模式和教學方法數(shù)字化創(chuàng)新不夠,對實現(xiàn)以學生學為中心教學轉(zhuǎn)變、有效融入信息化及數(shù)字化教學工具、開展線上線下一體化混合式教學、做到理論與實踐更好融合的研究不透,意識和水平還不足。

三、重慶市一流本科課程持續(xù)建設與應用策略

(一)優(yōu)化“規(guī)劃先行,引領發(fā)展”課程建設體系

一是要加強對數(shù)字化課程質(zhì)量和推廣指導力度,貫徹重慶市委六屆二次全會要求,在新增的“1000門一流本科課程”建設計劃中,重點向線上、線上線下混合式、虛擬仿真三大類課程傾斜,完善在線課程質(zhì)量評估標準,推進本科教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型,內(nèi)涵式發(fā)展。二是要切實做好統(tǒng)籌工作,科學配置課程體系。加強線上課程、線上線下混合式課程、虛擬仿真實驗教學課程對學校數(shù)字化課程改革建設的支撐,科學配置課程體系和課程數(shù)量分布,有效提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。三是要完善日常服務機制,建立專業(yè)化日常咨詢、服務,協(xié)助解決課程建設過程中的各類困難和障礙,為課程建設提供強有力保障。四是在強化教材建設管理上“走深走實”,以示范引領一流教材建設為目標,加快推進新形態(tài)、高水平數(shù)字教材建設。同時依據(jù)區(qū)域和地方經(jīng)濟與社會最新變化、理論研究最新發(fā)展,提升教學資源年更新率,完善并更新教學視頻庫、教學案例庫等,實現(xiàn)“教研”相互助益上“走深走實”。四是要加大對教學成果孵化力度,充分理解教學成果概念依據(jù)、聚焦教學成果核心要義、提煉教學成果關鍵要素,努力產(chǎn)出一批高水平課程教學研究成果。五是要組織開展一流課程建設專項培訓,加強教師課程建設能力,在保證課程建設數(shù)量的同時,提升課程建設質(zhì)量。

(二)構(gòu)建“持續(xù)追蹤,獎優(yōu)罰劣”課程淘汰機制

以結(jié)果為導向構(gòu)建“定期評比、持續(xù)監(jiān)督、及時淘汰”良好動態(tài)課程建設機制。一是強化綜合分析,制訂一流課程的評價標準,建立課程退出機制,深入分析優(yōu)質(zhì)課程與學生整體學習貢獻度、課程更新率與課程效果,及時清退教學效果低效、教學價值不顯且持續(xù)改進不利的課程。二是建立監(jiān)測機制,促進教學模式和內(nèi)容改革,形成良好動態(tài)資源建設機制,確保一流課程具有旺盛生命力,持續(xù)發(fā)揮示范作用。三是充分發(fā)揮市課程中心指導作用,健全退出程序,由各學校研究提出建議,報市級課程管理部門審定,切實解決評價體系不完善、評價結(jié)果利用率不足等問題,確保一流課程長遠發(fā)展。

(三)探索“多體聯(lián)動,協(xié)同運行”課程應用模式

一是強化務實合作,建立區(qū)域一流課程聯(lián)盟,破除區(qū)域壁壘,增進校際合作和互助,在比較中明確差距,在借鑒中促改進,提升區(qū)域課程運作效能。二是強化專業(yè)共建,以專業(yè)類為基點,由專業(yè)教育指導委員會為單位進行立項,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各專業(yè)教指委委員所在高校進行合作,凝聚優(yōu)勢力量協(xié)同共建一批一流課程群,提升課程質(zhì)量、降低課程運作成本,推動課程在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)共享。三是強化資源互補,開展校級課程選修和專業(yè)選修,實行校際實驗室共享、校際間學生聯(lián)合培養(yǎng)、校際教師互聘,實現(xiàn)教學資源優(yōu)勢互補。推進跨校一流課程選課實踐,創(chuàng)新實行學分互認課程運作模式,進一步發(fā)揮一流課程示范性和應用價值。四是組織一流課程建設經(jīng)驗分享與交流,擴大優(yōu)質(zhì)教育資源共享范圍。鼓勵課程負責人或其他成員依托課程總結(jié)先進教學經(jīng)驗,以發(fā)表教改論文、教學案例等形式進行推廣、應用。對暫未獲評一流課程的其他課程,對標一流課程的建設標準,鼓勵學校投入資源加強建設與持續(xù)培育。

(四)強化“數(shù)字改革、精準高效”課程提升服務

一是重塑教學形態(tài),圍繞數(shù)字應用能力、數(shù)字管理能力、數(shù)字教學能力,通過開展教師培訓、教學觀摩、微課大賽等活動,提升教師在課程資源建設、在線互動、課程優(yōu)化以及融合應用等方面的數(shù)字化教學能力和水平。二是助力產(chǎn)學研發(fā)展,多維度引入地方、企業(yè)資源,調(diào)動學會、研究所等社會團體、學術(shù)機構(gòu)參與一流課程建設的積極性,借助社會資源開發(fā)高質(zhì)量一流課程教學材料,實現(xiàn)課程建設與社會資源良性互動。三是以課程為基本抓手,探索“智能+”時代新型基層教學平臺建設,突出跨專業(yè)、跨學院、跨學校、跨地域的教研交流,共同打造教學成果,共建共享精品教學資源庫、優(yōu)秀教學案例庫和優(yōu)質(zhì)教師培訓資源庫等教學資源,全面提高教學課堂質(zhì)量和課程資源質(zhì)量,促進教學信息化的一體化建設。四是增強高校教學資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和推動作用,圍繞當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展的重大問題,全面融入、主動對標,積極推進創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)教育,將科學創(chuàng)新、關鍵技術(shù)突破轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M的生產(chǎn)力,進一步提高高校服務社會能力。

四、結(jié)語

黨的二十大報告對做好新時代新征程教育工作、加快推進教育高質(zhì)量發(fā)展做出新的決策部署,對推動教育改革提出了明確要求。全面深化教育改革需要抓住提高人才培養(yǎng)質(zhì)量核心任務,課程是人才培養(yǎng)的核心要素,課程質(zhì)量直接決定人才培養(yǎng)質(zhì)量。推動一流本科課程持續(xù)建設與應用,是推動信息技術(shù)與教育教學深入融合,促進教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)個性化學習、終身學習、擴大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面和推動實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的有力舉措,將為建設教育強國奠定更為堅實的基礎。

參考文獻:

[1] 中國社會科學網(wǎng). 走中國特色高等教育現(xiàn)代化之路 創(chuàng)新高校學術(shù)評價體系[EB/OL]. (2022-11-22). http://www.cssn.cn/jyx/ jyx_jyqg/202212/t20221227_5574406.shtml.

[2] 趙鑄. 深入實施“三個突出”戰(zhàn)略建設特色鮮明的高水平現(xiàn)代化民族大學[J]. 大連民族大學學報,2019,21(01):1-5.

[3] 于衛(wèi)紅. 我國部分省域“加快建設高水平本科教育實施意見”量化分析[J]. 航海教育研究,2020,37(02):1-7.

[4] 段利華,陳本輝,王斌,等. 以組建三個中心為抓手,全面深化學分制綜合改革[J]. 大理大學學報,2020,5(11):107-112.

[5] 范盟盟. 高校思想政治理論課慕課教學問題及對策研究[D]. 天津:天津師范大學,2017.

[6] 郭寶龍. “雙一流”建設背景下IT類專業(yè)課程體系改革[J]. 中國大學教學,2020(01):9-12.

[7] 余劍鋒,謝治華,唐文謙,等. “雙一流”建設背景下工程訓練課程建設研究與探索[J]. 科教導刊:電子版,2020(31):94-95.

[8] 聶建峰,蔡佳林,徐娜. 我國高校在線開放課程建設與應用的問題分析和改進策略[J]. 國家教育行政學院學報,2020(04):60-65+79.

(責任編輯:黃文波)