“雙一流”建設背景下“食品分析與檢驗”課程思政探索與實踐研究

基金項目:西北農林科技大學校級教育教學改革研究項目“面向‘雙一流’的‘食品分析與檢驗’課程資源建設與應用”(項目編號:JY2103130);西北農林科技大學課程思政示范課程建設項目“‘食品分析與檢驗’課程思政示范課程” (項目編號:201980)。

作者簡介:王妍入(1987—),女,博士,西北農林科技大學食品科學與工程學院副教授,碩士生導師,主要從事食品危害物檢測研究;季艷偉(1984—),女,博士,西北農林科技大學食品科學與工程學院副教授,研究方向為食品安全快速檢測研究;李巨秀(1972—),女,博士,西北農林科技大學食品科學與工程學院副院長,教授,研究方向為食品營養與健康。

摘" 要:專業課程思政建設是“雙一流”建設的關鍵環節,是實現人才培養目標的重要途徑。文章以食品類專業核心課程“食品分析與檢驗”為例,從教學目標、教學內容、教學方法與手段、教學評價四個方面提出課程思政建設的實施路徑,旨在為專業課程的思政建設提供參考。

關鍵詞:“雙一流”課程建設;食品分析與檢驗;課程思政

中圖分類號:TS207.3" " 文獻標識碼:A" " 文章編號:1673-7164(2024)15-0104-04

“民以食為天,食以安為先”。食品安全關乎人民群眾的生命健康,關系著社會穩定與國計民生。食品分析是保障食品安全的重要抓手,“食品分析與檢驗”課程是研究各類食品組成成分的檢測方法及理論,進而評定食品品質的一門技術性學科,也是我國高等院校食品類專業的一門專業核心課程。[1-2]西北農林科技大學“食品分析與檢驗”課程歷經四十多年的發展,經過幾代教師的努力建設,通過對教學理念、教學內容、教學目標、教學方法與手段的不斷創新,逐步形成一門理論與實踐并重、學科交叉突出的技術型課程。2020年西北農林科技大學“食品分析與檢驗”課程立項校級線下一流本科課程建設,2021年獲批陜西省線下一流課程。

與此同時,教學團隊根據課程自身優勢與特色,深入研究育人育德目標,挖掘提煉課程知識體系中所蘊含的科學精神與理想價值,探索出一條切實可行的專業課程與思政教育有機融合路徑,將課程思政建設與一流課程建設緊密結合,提出課程思政在“食品分析與檢驗”課的實施路徑,為“雙一流”建設背景下高校專業課程改革奠定思想和理論基礎。

一、“食品分析與檢驗”課程思政建設的重要意義

1. 課程思政建設是實現立德樹人根本任務的關鍵舉措

黨的二十大報告曾指出,“為誰培養人、培養什么人、怎樣培養人”是教育的根本問題。我國的國情決定了我們的高等教育是為黨、為國家培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。為了實現這一目標,需要將思想政治工作貫穿高等教育教學全過程。據統計,高等教育80%的教師為專業教師,80%的課程為專業課程,學生學習時間80%用于專業學習,因此專業課程教學肩負著育人的重要使命,是課程思政的主陣地。2020年5月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,指出全面推進課程思政建設是落實立德樹人根本任務的戰略舉措,是全面提高人才培養質量的重要任務。[3]課程思政是以專業課程為載體,根據專業人才培養特點和要求,提煉專業所需要的核心價值,并融入課程建設。高校要深化教育教學改革,充分挖掘各類課程思想政治資源,發揮每門課程的育人作用,全面提高人才培養質量。

2. “食品分析與檢驗”課程思政建設是實現食品專業培養目標的客觀要求

食品分析在原材料供應、生產加工、儲存、運輸、銷售等食品全產業鏈中發揮“眼睛”的作用,是監督、監管食品生產安全的技術手段,也是保障食品安全的一道重要防線。食品從業人員不僅需具有過硬的專業技術,而且要擁有高尚的道德情操與職業操守。[4]因此,“食品分析與檢驗”作為我國高等院校食品類專業的基礎課程,擔負著樹立學生高尚的職業道德情操,培養高素質食品從業人員的職責與使命。將思政教育融入食品分析課程,深入挖掘課程自身特色、優勢和思政內涵,促進教學內容與課程思政元素的有機融合,使思想政治教育融入課堂教學建設全過程,對全面貫徹落實立德樹人的根本目標,提升“食品分析與檢驗”課程教學的德育價值,形成全員、全過程、全方位育人格局,實現專業育人與立德樹人同向同行具有重要的理論價值和現實意義。建設“食品分析與檢驗”課程思政,是新時代高等教育改革的重點內容,符合食品專業建設與大學生培養的需要,更是“雙一流”課程建設的戰略需求。西北農林科技大學“食品分析與檢驗”課程以社會主義核心價值觀為引領,結合學校定位與食品類專業學科特點,從教學目標、教學內容、教學方法與手段、教學評價四個方面開展課程思政建設,深挖思政要素,旨在通過構建具有食品類專業特點的思政體系,培養具備“愛國、敬業、精益求精和創新”精神的食品人才。

3. “食品分析與檢驗”課程思政建設是提升課程教學質量的重要途徑

“食品分析與檢驗”是一門研究各類食品組成成分的檢測方法及有關理論,進而對食品品質進行評定的技術性學科。通過課程學習,學生不僅要掌握食品分析的基礎理論知識,而且要具備獨立開展食品成分分析和實驗數據處理技能。科學規范的實驗操作、嚴謹的實驗態度是確保分析數據準確、有效的關鍵。因此,在教學過程中,讓學生深刻理解嚴謹的科學態度在食品分析實驗中的重要性,對實現課程的教學目標,提升教學質量具有重要意義。此外,課程思政建設將思政案例有機地融入課堂教學中,構建“知識+思政”的教學模式,讓課堂教學“活”起來,使“食品分析與檢驗”課程真正成為學生真心喜歡、并終身受益的專業課程。

二、“食品分析與檢驗”課程思政建設途徑

(一)明確課程思政教學目標

建設一流本科教育的目標是培養具有國際視野、創新能力和實踐能力的高水平人才。在這一目標的指引下,以《高等學校課程思政建設指導綱要》為依據,圍繞學校辦學定位與食品專業特色,重構“食品分析與檢驗”課程教學目標,在知識目標、能力目標的基礎上,融入育人目標。將馬克思主義立場觀點方法的教育與科學精神培養相結合,在提升課程理論學習效果和學生專業技能的同時,提高學生認識問題、分析問題和解決問題的能力,激發學生的家國情懷和使命擔當。

(二)優化課程思政教學內容

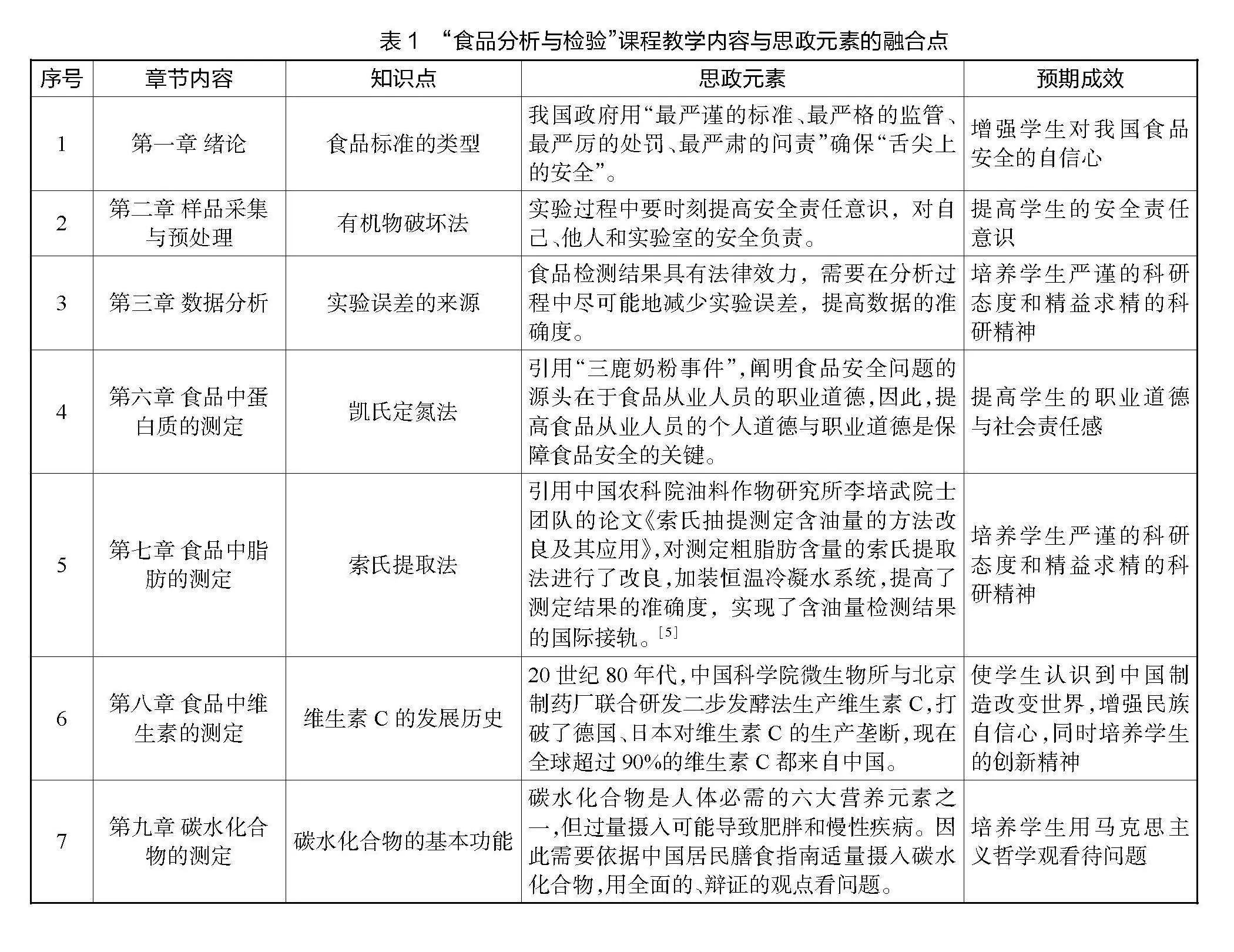

“食品分析與檢驗”課程是食品科學與工程、食品質量與安全以及食品營養與健康等食品類專業的核心課程,教學內容包括樣品采集與預處理、數據分析、食品營養元素、有毒有害物質與食品添加劑的測定方法,涉及分析化學、大學物理等基礎學科知識以及食品化學、食品儀器分析等專業知識,蘊含豐富的思政元素。教學團隊根據課程特色與內涵,深入挖掘育人元素,提煉出“家國情懷、科學精神、責任意識、價值塑造”四個維度的思政要點,課程思政與教學內容有機融合,實現讓學生在專業學習的過程中,潛移默化地接受世界觀、人生觀和價值觀的正確引導。思政元素與教學內容的融合具體見表1。

下面以課程第六章食品中蛋白質的測定——凱氏定氮法為例,介紹如何將思政元素融入教學內容的設計方案。食品中蛋白質的測定是“食品分析與檢驗”課程的重點內容之一,凱氏定氮法是蛋白質測定的經典方法,也是世界各國測定食品中蛋白質含量的標準方法,是其他蛋白質測定方法的基礎。本知識點的教學內容主要包括“什么是蛋白質”“為什么要測定食品中的蛋白質含量”和“如何測定食品中蛋白質含量”。在思政元素方面,以“家國情懷”“專業精神”和“責任意識”為主題,通過“三鹿奶粉事件”的案例分析,使學生意識到提高食品從業人員的職業道德是解決食品安全問題的關鍵,形成“以業報國”的社會責任感;通過學習影響分析結果的主要因素,使學生養成嚴謹的治學態度和求真務實的治學作風;通過介紹“史上最嚴奶粉國標”,讓學生能夠體會到我國政府對做好食品安全工作、保障老百姓“舌尖上的安全”的決心,樹立對我國食品安全的自信心。

(三)創新課程思政教學方法

課程教學團隊遵循“以學生為中心”的教育理念,積極創新教學方法,以期在提高教學效果的同時,提升思政育人作用。根據不同的教學內容,探索“3W教學法”“PBL教學法”“案例教學法”“翻轉課堂式教學”相結合的多元化教學方法,激發學生的學習興趣與學習主動性,助推“食品分析與檢驗”課程思政教學實踐與改革。“3W教學法”是貫穿“食品分析與檢驗”教學全過程的主要教學方法,如“食品中脂肪的測定”一章中,以“什么是脂肪(What)”“為什么要測定食品中的脂肪含量(Why)”“如何測定食品中的脂肪含量(How)”三個問題,將教學重點貫穿起來,引導學生思考,激發學生的求知欲和探索欲。“食品分析與檢驗”課程的重點內容是食品中成分的檢測原理與操作步驟,傳統的講授法會使得教學內容枯燥無趣,影響學生的學習效果。采用PBL教學法,通過設計一系列問題將知識點串聯起來,提高學生的學習主動性。如“蛋白質的結構是怎樣的?”這一問題引導學生思考結構與檢測方法的關系,掌握“結構決定性質,性質決定檢測方法”這一食品分析學科的核心觀點與思想方法;提問“反應過程中出現了怎樣的現象?為什么?”促使學生積極觀察反應過程中溶液顏色、狀態的變化,并思考發生了怎樣的化學反應。通過一連串的問題,學生能夠積極主動地分析問題并解決問題。案例教學法充分利用與食品安全息息相關的實際案例,比如某品牌食醋被檢測出酸度不合格等,用案例導入課堂教學,通過案例剖析不僅可以提高學生的學習興趣,而且可以使學生更加深刻的理解從業者的“誠信”對食品行業的重要性。對于典型案例,如“三鹿奶粉事件”,通過翻轉課堂,學生以小組為單位,查閱文獻并結合所學知識,提出解決問題的方法,鍛煉學生分析問題與解決問題能力,激發“以業報國”的社會責任感,讓思政元素內化于心,外化于行。

在教學手段方面,本課程依托“超星學習通”客戶端,采用“線下教學為主,線上教學為輔”的線上線下融合教學模式。課前通過學習通發布課程資源,引導學生做好預習;課中依托學習通開展簽到、頭腦風暴、搶答、測驗等互動環節,讓學生沉浸課堂學習;課后通過學習通發布微課、作業、思考題、延伸閱讀等資源,對重要知識點進行鞏固與拓展,培養學生自主學習能力,最終實現教學效果的提升。

(四)構筑課程思政教學評價體系

教學評價是確定正確教學方式的指揮棒,也是提高教學水平的關鍵點。課程思政建設同樣需要行之有效的評價方式。不同于專業知識教育的隱性教育,課程思政包含價值引領、精神提升等內容,具有難量化、難評價、時效長的特點。課程團隊建立了客觀評價與主觀評價相結合的評價體系,采用調查問卷法、訪談調查法、小組活動等方式對學生的學習效果進行綜合性測評。在客觀評價中,通過設置調查問卷,了解課程思政的實施效果,如在課后調查問卷中設計問題“學習本課程給你帶來了哪些收獲”,選項包括:A. 掌握了食品分析的基礎理論知識;B. 鍛煉并提高了食品分析相關的實驗技能;C. 深刻了解了我國食品安全監管的 發展歷程;D. 學習了查閱食品相關標準、文獻的方法。開展小組活動評價學生解決問題與團隊合作能力,如在蛋白質分析的章節開展小組活動“設計一套區分蛋白氮和非蛋白氮的分析方法,并闡明實驗操作過程中必備的科學素養”。通過課間、課后與學生面對面訪談,了解學生對課程思政內容的認知度、情感度和滿意度。訪談問題如“你在開展科研試驗時是如何做實驗記錄的”,考查學生是否建立了嚴謹的科研態度;“在開展科研試驗或教學實驗時是否注意實驗安全?都有哪些安全注意事項”,考查學生的安全責任意識。

三、課程思政建設的成效

西北農林科技大學“食品分析與檢驗”課程團隊在雙一流課程建設背景下,以立德樹人為根本目標,充分挖掘課程思政元素,深入開展課程思政建設,優化教學方法與教學手段,取得了良好的教學效果。2019年該課程獲得首批校級“課程思政示范課堂”稱號,多名授課教師獲校課程思政教學能手、教學骨干等稱號。在教學評價環節,本課程也獲得學生的良好評價。

四、結語

課程思政是實現專業課教學目標的有效途徑,是落實立德樹人根本任務的關鍵點,也是一流本科課程建設的重要內容。“食品分析與檢驗”作為食品類專業的必修課程,在課程思政建設中擔負著重要的職責。專業課教師應不斷強化育人意識,積累教學素材,優化教學方法,提升育人效果,為食品行業培養德才兼備的高素質技能型人才。

參考文獻:

[1] 王妍入. 高等院校“食品分析與檢驗”課程教學體會與思考[J]. 科教導刊:下旬,2017,324(36):94-96.

[2] 冀曉龍,侯春彥,史苗苗,等. 課程思政視域下《食品分析》課程改革的探索[J]. 輕工科技,2022,38(01):3.

[3] 中華人民共和國教育部. 教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL]. (2020-05-28). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html?eqid=b04748c500024fb1000000036447884a.

[4] 楊金鳳,宋慕波,謝玉花,等. “食品分析與檢驗實驗”課程思政教學改革[J]. 包裝工程,2021,42(S1):206-207.

[5] 方敏,丁小霞,李培武,等. 索氏抽提測定含油量的方法改良及其應用[J]. 中國油料作物學報,2012,34(02):5.

(責任編輯:陳華康)