全方位賦能:非正式學習支持系統的多維構建

謝卿 吳小琴

【摘?? 要】非正式學習是指通過日常生活、社會交往及其他各種途徑獲取知識和技能的過程。學校可探究空間驅動支持系統、人際交往支持系統及媒介技術支持系統在小學生非正式學習中的積極作用,由此為學生提供一個探索、發現和創造的環境,培養學生的合作精神和社會技能,拓展學生獲取知識的途徑和方式。

【關鍵詞】非正式學習;支持系統;構建;學習方式

學生的學習可以分為正式學習和非正式學習兩種。非正式學習是指通過日常生活、社會交往及其他各種途徑獲取知識和技能的過程。這種學習方式通常是自發、自主的,不受正式教育體系的限制,而是依賴于個體的興趣、經驗、實踐和環境。相比于正式學習對知識與能力的重視,非正式學習更關注學習方法、情感態度、認知策略、溝通交流等非智力因素。在學校的生活中,非正式學習與正式學習對學生的成長均起到重要的作用,二者相輔相成,缺一不可。非正式學習跟正式學習一樣,受益于多方面的支持系統。學校可探究空間驅動支持系統、人際交往支持系統及媒介技術支持系統在小學生非正式學習中的積極作用。

一、空間驅動支持系統

適切的環境、活動、文化等可以驅動非正式學習的發生,具備學習驅動功能的空間影響著學生的學習動機和學習成就。從學校教育的角度來說,包括環境空間、活動空間、文化空間等。

(一)環境空間的重構與支持

學校可對校內空間的功能及定位進行重構、創設與管理,將休閑空間、文化空間和教育空間等進行融合,讓學生利用碎片化時間開展個性化學習。以M小學為例,該校打造了不同類型的環境空間,具體如圖1所示。

該校注重打造學生的興趣空間。如利用走廊離教室近的特點,設計寬度不一的創意矮柜、樂高墻等,打造輕松有趣的休閑空間。同時,該校創建了創作氛圍濃郁的創作空間。如在圖書館的閑置區域設置造物空間,通過燈光、材料、作品、互動設備等個性化配置,讓學生一走到這個場景中便能夠自由、放松地開展創作。此外,該校還創設了充滿特色的情緒空間。如選取校園角落或相對私密的空間,借助沙袋、不倒翁、宣泄球等物件,幫助學生尋找抒發情緒的渠道,從而積極調整自我。

創設空間時,要注意弱化邊界感,如利用地毯、鏤空柜子等柔性隔斷物劃分空間,保障舒適性與安全性,營造溫馨、和諧的氛圍。布置空間時,要選擇體量適宜、色彩明亮的家具,保障窗戶、墻角等處的安全性。此外,環境空間的打造要貼近兒童的生活。如:在造物空間,學生既可以選擇設計海報、手作等,也可以開展科學實驗、展示作品等;博弈空間緊挨著教室,學生可隨意挑選各類棋具。

(二)活動空間的搭建與支持

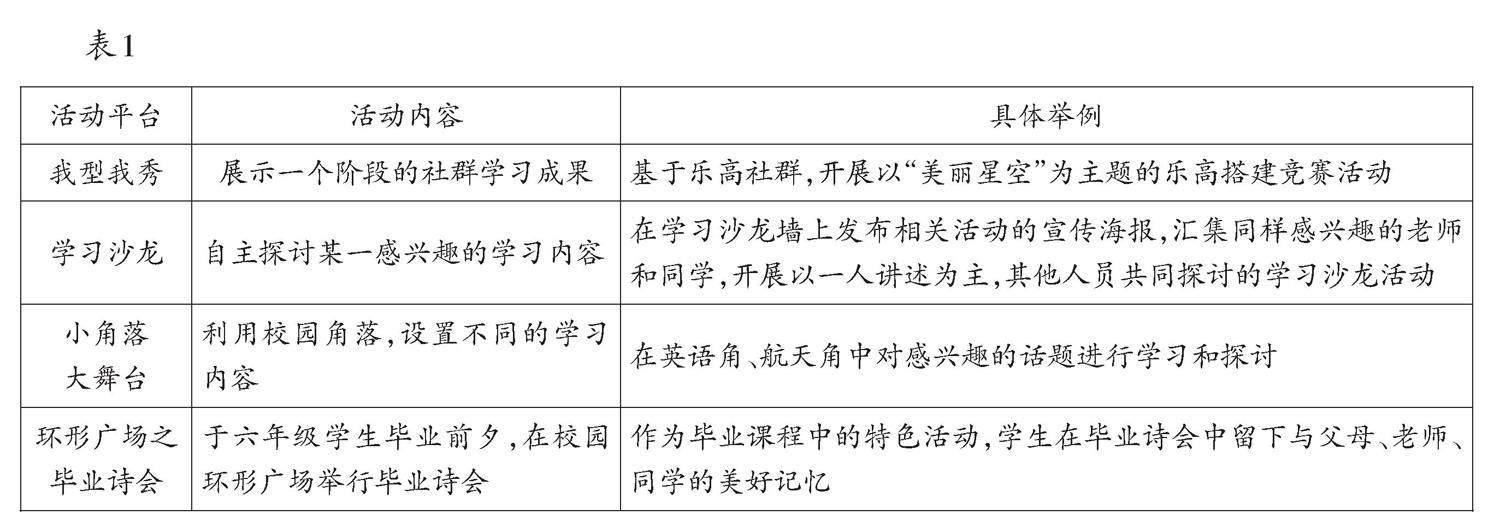

學校應搭建活動空間并設置相應的活動,具體可搭建成果展示類、主題討論類、興趣互學類活動空間,借助走廊墻面、校園英語角、航天角、天空農場等平臺和場所開展活動。學生自主負責整個活動,教師適時點撥指導,提供相關建議。以M小學的部分非正式學習活動為例,具體如表1所示。

(三)文化空間的創設與支持

具備探究性和創造性的校園文化氛圍更容易使學生產生學習興趣和學習動力。

在校園管理方面,學校可調整作息制度,保證學生的午休時間、課間休息時間、晚托時間等,鼓勵學生在這些時間開展非正式學習。同時,學校應開放校園場館和資源,提供紙質書籍、電子資源和學習工具等,讓學生開展個性化學習。建立非正式學習社區也是有效的支持性策略,學生可建立自己的學習檔案,記錄個人的非正式學習成果,分享學習心得,展示學習收獲。學校還可建立非正式學習獎勵性機制。比如M小學設立了“麥苗之星”,表彰學生在課外學習方面的優秀表現,并利用晨會等時機邀請“麥苗之星”分享他們的學習經驗。

二、人際交往支持系統

非正式學習往往在交際中產生。小學生的社交對象包括同學、老師、家人、社區人員和其他社會人員等,這些社交對象也是學生非正式學習的伴侶。

(一)社群活動式交往

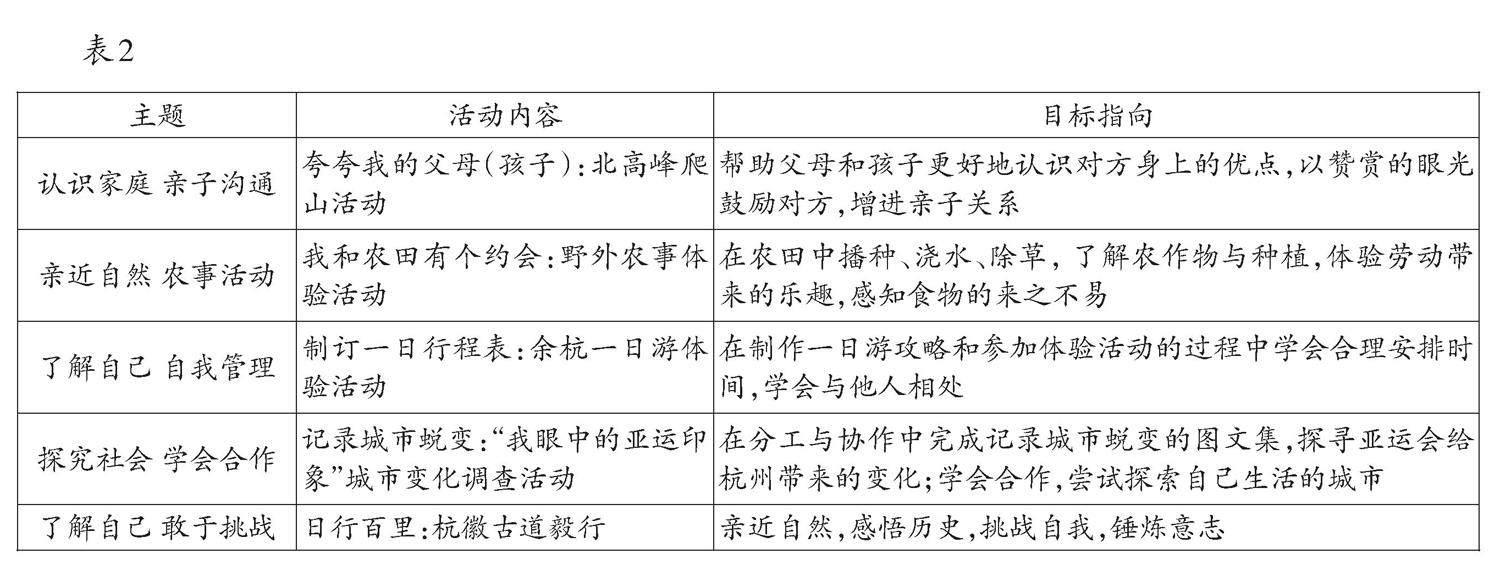

學校應鼓勵學生基于共同的興趣,組建社團,開展相關主題的探討、分享活動,然后利用在該過程中產生的人際沖突組織學生學習。此外,學校可以通過組建社群部落,引導學生在觀察與欣賞、體驗與實踐、溝通與互動中開展非正式學習。以M小學的社群部落組建為例,活動主題和內容設計如表2所示。

活動前,教師組織學生制訂活動方案,并設計任務支架,為學生提供相應支持。具體可嘗試構建“雙師模式”,“雙師”即知識傳播師、活動組織師,讓“雙師”提前整理活動中需要用到的知識和方法。

(二)志愿服務式交往

學校可通過搭建校園志愿者團隊,為學生提供各種服務。校園志愿者團隊成員在服務式學習中掌握技能,發展素養。以M小學為例,志愿服務式交往的支持內容如表3所示。

學校先設計志愿者服務手冊,內容包括志愿者管理、志愿者崗位職責、志愿者安全須知及服務細則等。然后開發服務資源包,了解學生的服務需求,預設學生可能遇到的問題。接著繪制服務地圖,設計服務崗位和服務清單。隨后成立服務加油站,對志愿者在服務過程中出現的難題進行指導。最后搭建宣傳平臺,對服務活動進行宣傳。

(三)場館參與式交往

城市場館及社區對于學生開展非正式學習十分重要。在這些場域的非正式學習中,學生能夠提升社交能力,豐富學習體驗。教師要為學生創造交流的機會(如表4)。

教師引導學生積極參與活動,并制訂詳細的計劃。如某教師設計了“運河歷險學堂”主題活動,引導學生實地游覽和考察京杭大運河;開設以京杭大運河為主題的跨學科課程,涉及歷史、語文、數學等學科;利用場館中的數字技術,讓學生穿越時空,進一步認識京杭大運河。

三、媒介技術支持系統

隨著現代科技的發展,媒介技術支持系統在非正式學習中變得越來越重要。學校應探索電子設備媒介、在線資源媒介、在線社交媒介等的作用。

(一)電子設備媒介

學校可開放電腦教室,支持學生便捷地使用計算機、平板電腦等進行在線學習和信息檢索,也可借助信息科技課程帶領學生學習應用程序。此外,學校還可建設在線學習平臺,提供與學科學習相關的電子資源,包括教學視頻、在線圖書等,支持學生的非正式學習。

推動學生利用電子設備媒介開展非正式學習是一個有益的策略。需要注意的是,教師要根據學生的年齡特點,為他們提供安全的學習平臺,確保他們接觸到優質的學習內容。同時還要滲透關于數字安全、隱私保護和信息評估等方面的知識,保證學習的安全性和高效性。

(二)在線資源媒介

在線資源媒介指教師圍繞學生感興趣的學習內容,基于學科本質和非正式學習的特點,設計指向不同素養培養的學習資源包,并借助相關技術,讓學生在“玩中學、做中學、游中學”。學生可以根據自己的真實體驗、學習興趣、知識基礎等自主選擇學習資源包。如M小學開發了拓展閱讀資源包、實踐活動資源包及學科應用資源包。教師結合學生的發展特點,以圖片、視頻、音頻、文字等多種形式呈現學習資源。此外,學習資源包還可以在家長群體中分享,鼓勵和支持親子學習。

(三)在線社交媒介

學校要充分利用在線社交媒介平臺,如微信群、釘釘群等促使學生與更多人分享觀點、經驗,獲取實時信息,參與討論,擴大社交網絡。學校或教師可以在合適的社交媒介平臺上創建學科群組,便于學生討論與學科相關的問題,獲取學習資源和知識。這些平臺通常注重教育內容的有效性和學生的安全性,鼓勵學生分享書評、科學實驗記錄等,深入交流,拓寬學習邊界。

構建空間驅動支持系統,旨在為學生提供一個探索、發現和創造的環境;建設人際交往支持系統,旨在促進知識的交流,培養學生的合作精神和社會技能;打造媒介技術支持系統,旨在拓展學生獲取知識的途徑和方式。這些支持系統的建設切實有效,滿足了學生的非正式學習需求,為學生成長為一個具有綜合素養的未來公民提供了條件。