心力衰竭急性加重患者新發(fā)心房顫動(dòng)的危險(xiǎn)因素分析

作者簡(jiǎn)介:李萬(wàn)凱,大學(xué)本科,主治醫(yī)師,研究方向:心血管疾病的診療。

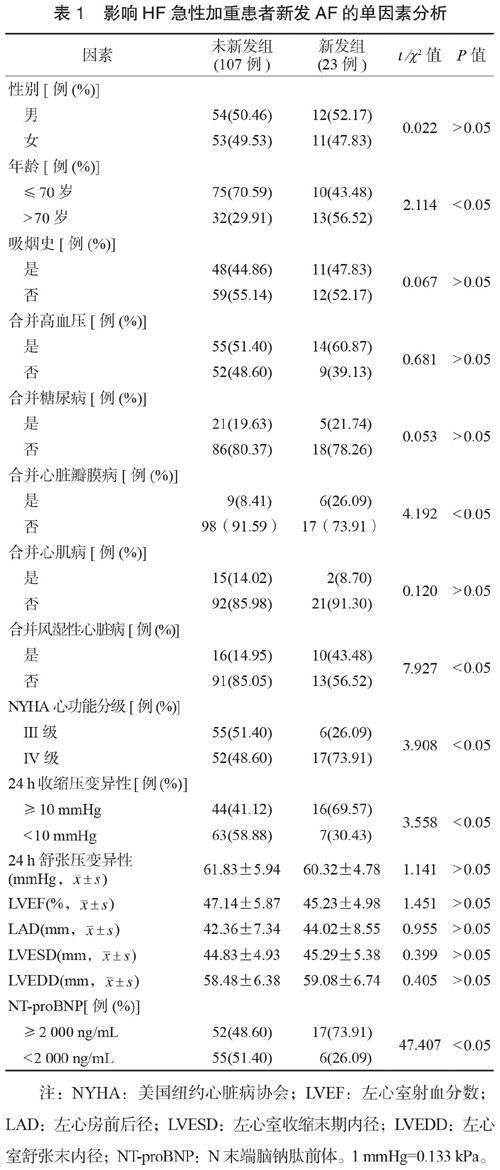

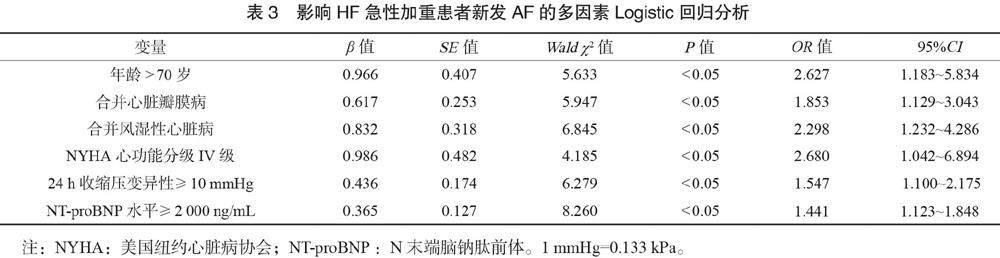

【摘要】目的 探討心力衰竭(HF)急性加重患者新發(fā)心房顫動(dòng)(AF)的危險(xiǎn)因素,為臨床治療提供參考。方法 選取2022年8月至2023年8月中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四三醫(yī)院收治的130例HF急性加重患者為研究對(duì)象,進(jìn)行回顧性分析,根據(jù)是否新發(fā)心AF分為未新發(fā)組(107例)和新發(fā)組(23例)。比較兩組患者臨床資料,分析HF急性加重患者新發(fā)AF的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。結(jié)果 單因素分析結(jié)果顯示:新發(fā)組患者年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、美國(guó)紐約心臟病協(xié)會(huì)(NYHA)心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、N末端腦鈉肽前體(NT-proBNP)≥2 000 ng/mL占比均高于未新發(fā)組(均P<0.05);兩組患者性別、吸煙史、合并高血壓、合并糖尿病、合并心肌病、24 h舒張壓變異性、左心室射血分?jǐn)?shù)(LVEF)、左心房前后徑(LAD)、左心室收縮末期內(nèi)徑(LVESD)、左心室舒張末內(nèi)徑(LVEDD)比較,差異均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(均P>0.05)。多因素Logistic分析結(jié)果顯示:年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、NT-proBNP≥ 2 000 ng/mL均為HF急性加重患者新發(fā)AF的獨(dú)立危險(xiǎn)因素(均P<0.05)。結(jié)論 年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、NT-proBNP≥2 000 ng/mL為HF急性加重患者新發(fā)AF的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,臨床應(yīng)給予針對(duì)性干預(yù)措施。

【關(guān)鍵詞】心力衰竭急性加重;心房顫動(dòng);危險(xiǎn)因素

【中圖分類(lèi)號(hào)】R541.61 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】2096-2665.2024.08.0.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.08.011

心力衰竭(heart failure , HF)是由于心臟結(jié)構(gòu)和(或)心功能異常導(dǎo)致心室充盈和(或)射血能力受損的一組臨床綜合征,多由原發(fā)性心肌損害引起且呈進(jìn)行性加重[1]。HF急性加重患者常出現(xiàn)急性失代償性HF,需緊急住院治療,嚴(yán)重威脅患者生命安全。隨HF程度加重,心房顫動(dòng)(atrial fibrillation,AF)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)增高,患者一旦新發(fā)AF,左心室泵出血量則減少。 AF與HF相互影響,形成惡性循環(huán),增加患者全因死亡或心血管死亡的風(fēng)險(xiǎn)[1]。有研究顯示,HF急性加重患者新發(fā)AF的相關(guān)影響因素包括年齡、心功能分級(jí)等,但目前尚未完全明確[2]。基于此,本研究探討HF急性加重患者新發(fā)AF的危險(xiǎn)因素,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2022年8月至2023年8月中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四三醫(yī)院收治的130例HF急性加重患者為研究對(duì)象,進(jìn)行回顧性分析,根據(jù)是否新發(fā)AF分為未新發(fā)組(107例)和新發(fā)組(23例)。兩組患者一般資料,見(jiàn)表1。本研究經(jīng)中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四三醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。納入標(biāo)準(zhǔn):⑴符合《中國(guó)心力衰竭診斷和治療指南 2018》[3]中HF急性加重的診斷標(biāo)準(zhǔn) ;⑵新發(fā)組患者符合《心房顫動(dòng)患者心臟康復(fù)中國(guó)專(zhuān)家共識(shí)》[4]中AF的診斷標(biāo)準(zhǔn),且既往無(wú)AF病史;⑶美國(guó)紐約心臟病協(xié)會(huì)(NYHA)心功能分級(jí)[5]Ⅲ~Ⅳ級(jí);⑷新發(fā)組患者入院時(shí)或住院期間首次在心電監(jiān)護(hù)儀上發(fā)現(xiàn)持續(xù) 30 s以上的AF或房撲,或 12導(dǎo)聯(lián)心電圖、 動(dòng)態(tài)心電圖上發(fā)現(xiàn)AF或房撲。排除標(biāo)準(zhǔn):⑴預(yù)期壽命<12個(gè)月;⑵合并先天性心臟病或存在心臟瓣膜手術(shù)史者;⑶合并嚴(yán)重肝、腎功能不全者;⑷合并感染者。

1.2 研究方法 ⑴收集患者臨床資料,包括性別(男、女)、年齡、吸煙史(是、否)、合并高血壓(是、否)、合并糖尿病(是、否)、合并心臟瓣膜病(是、否)、合并心肌病(是、否)、合并風(fēng)濕性心臟病(是、否)、NYHA心功能分級(jí)(Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí))。⑵采用動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀(陜西康康盛世電子科技有限公司,陜械注準(zhǔn)20222070011,型號(hào):KM-7000)檢測(cè)兩組患者24 h動(dòng)態(tài)血壓數(shù)據(jù),包括:①白天平均收縮壓、平均舒張壓及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)差;②夜間平均收縮壓、平均舒張壓及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)差;③24 h 平均收縮壓 、24 h平均舒張壓。計(jì)算24 h加權(quán)收縮壓標(biāo)準(zhǔn)差、 24 h 加權(quán)舒張壓標(biāo)準(zhǔn)差,并作為反映 24 h收縮壓變異性、舒張壓變異性的指標(biāo)。 24 h加權(quán)收縮壓標(biāo)準(zhǔn)差=(日間收縮壓標(biāo)準(zhǔn)差×14+夜間收縮壓標(biāo)準(zhǔn)差×6) /20,24 h加權(quán)舒張壓標(biāo)準(zhǔn)差=(日間舒張壓標(biāo)準(zhǔn)差×14 +夜間舒張壓標(biāo)準(zhǔn)差×6)/20。⑶記錄兩組患者入院48 h內(nèi)超聲心電圖結(jié)果,包括左心室射血分?jǐn)?shù)(LVEF)、左心房前后徑(LAD)、左心室收縮末期內(nèi)徑(LVESD)、左心室舒張末內(nèi)徑(LVEDD)。⑷于入院后,采集患者空腹靜脈血5 mL,以3 000 r/min轉(zhuǎn)速(10 cm半徑)離心10 min,取血清,采用化學(xué)發(fā)光法檢測(cè)N末端腦鈉肽前體(NT-proBNP)水平。

1.3 觀察指標(biāo) ⑴影響HF急性加重患者新發(fā)AF的單因素分析。⑵影響HF急性加重患者新發(fā)AF的多因素Logistic回歸分析。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析 采用SPSS 26.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。計(jì)量資料以(x)表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以[例(%)]表示,組間采用χ2檢驗(yàn);采用多因素Logistic回歸分析篩選危險(xiǎn)因素。以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 影響HF急性加重患者新發(fā)AF的單因素分析 單因素分析結(jié)果顯示:新發(fā)組患者年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥310 mmHg、NT-proBNP≥2 000 ng/mL占比均高于未新發(fā)組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(均P<0.05);兩組患者性別、吸煙史、合并高血壓、合并糖尿病、合并心肌病、24 h舒張壓變異性、LVEF、LAD、LVESD、LVEDD比較,差異均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(均P>0.05),見(jiàn)表1。

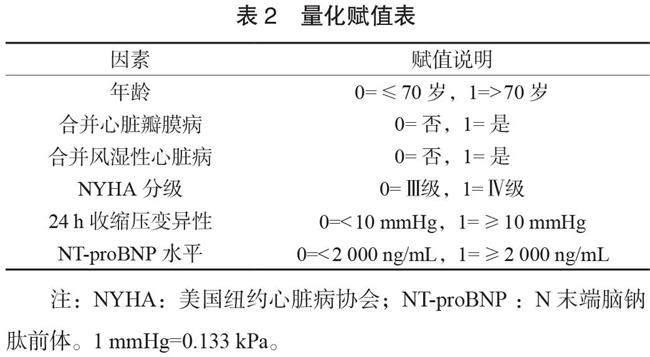

2.2 影響HF急性加重患者新發(fā)AF的多因素Logistic回歸分析 以發(fā)生AF作為因變量(否=0,是=1)。將差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的單因素作為自變量,進(jìn)行量化賦值,見(jiàn)表2。多因素Logistic分析結(jié)果顯示:年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、NT-proBNP≥2 000 ng/mL均為影響HF急性加重患者新發(fā)AF的獨(dú)立危險(xiǎn)因素(均P<0.05),見(jiàn)表3。

3 討論

HF急性加重患者發(fā)病較急,由于心肌變性、交感神經(jīng)持續(xù)興奮、心肌電活動(dòng)不穩(wěn)定等因素,部分患者常合并發(fā)生AF[2]。因此,對(duì)HF急性加重患者新發(fā)AF的影響因素進(jìn)行分析,有利于臨床干預(yù)調(diào)整,降低死亡風(fēng)險(xiǎn)。

本研究結(jié)果顯示,年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、NT-proBNP≥2 000 ng/mL均為HF急性加重患者新發(fā)AF的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,分析原因如下:⑴高齡的HF急性加重患者機(jī)體合并基礎(chǔ)疾病較多,相關(guān)器官功能減退、代償性降低,易發(fā)生AF。因此,對(duì)于高齡的HF急性加重患者,臨床應(yīng)加強(qiáng)患者基礎(chǔ)疾病的預(yù)防與監(jiān)測(cè),密切關(guān)注患者機(jī)體各器官功能,預(yù)防基礎(chǔ)疾病發(fā)生或加重,降低新發(fā)AF的風(fēng)險(xiǎn)。⑵心臟瓣膜病使HF急性加重患者心房有效不應(yīng)期和動(dòng)作電位時(shí)程縮短,引起心肌細(xì)胞離子通道改變和心房電重構(gòu),導(dǎo)致炎癥因子分泌增加、心肌細(xì)胞凋亡,進(jìn)一步加重心房的機(jī)械重構(gòu),形成惡性循環(huán),進(jìn)而引發(fā)AF [6]。⑶風(fēng)濕性心臟病的病理學(xué)機(jī)制為心臟瓣膜受損,最常見(jiàn)的病變部位是二尖瓣,在炎癥長(zhǎng)期刺激作用下,二尖瓣會(huì)出現(xiàn)瘢痕、增生等,從而引起瓣膜狹窄,心房淤血,引發(fā)AF [7]。因此,對(duì)于合并心臟瓣膜病、風(fēng)濕性心臟病的HF急性加重患者,應(yīng)尋求合適的時(shí)機(jī),評(píng)估患者身體狀態(tài),為其進(jìn)行AF射頻消融術(shù)治療,術(shù)后加強(qiáng)抗凝。⑷NYHA心功能分級(jí)高的HF急性加重患者神經(jīng)激素調(diào)節(jié)系統(tǒng)及心肌離子通道被異常激活,心房重構(gòu)的易感性增強(qiáng),易引發(fā)AF[8]。因此,HF急性加重患者入院后需檢測(cè)患者NYHA心功能分級(jí),臨床應(yīng)及時(shí)給予NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)的患者針對(duì)性治療,控制心房病理性擴(kuò)張、纖維化,延緩組織重構(gòu)。⑸老年HF急性加重患者往往合并高血壓,其舒張壓水平普遍偏低,血壓變異性主要體現(xiàn)在收縮壓變異性,可能早期誘發(fā)和進(jìn)行性導(dǎo)致左心房結(jié)構(gòu)和功能變化,加重心肌損傷、心房重構(gòu),進(jìn)而引起各種電生理變化,促進(jìn)AF的發(fā)生[9]。⑹NT-proBNP可有效反映心臟充血的程度或壓力負(fù)荷情況,其水平隨著心室容積及室壁張力的增加而升高,而AF的發(fā)生可使HF急性加重患者心房的結(jié)構(gòu)重塑增加,導(dǎo)致其心房擴(kuò)大和容積負(fù)荷增加,進(jìn)而引起NT-proBNP水平升高[10]。因此,在HF急性加重患者住院期間應(yīng)密切監(jiān)測(cè)其N(xiāo)T-proBNP 水平,在患者NT-proBNP水平異常升高時(shí)及時(shí)予以藥物治療并進(jìn)行心電監(jiān)護(hù),預(yù)防AF的發(fā)生。

綜上所述,年齡>70歲、合并心臟瓣膜病、合并風(fēng)濕性心臟病、NYHA心功能分級(jí)Ⅳ級(jí)、24 h收縮壓變異性≥10 mmHg、NT-proBNP≥2 000 ng/mL均為影響HF急性加重患者新發(fā)AF的危險(xiǎn)因素,臨床可針對(duì)上述因素給予針對(duì)性干預(yù)措施,減少AF的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。另外,本研究納入的樣本數(shù)量相對(duì)較少,研究結(jié)果受到上述因素影響,存在局限性,后續(xù)將增大樣本量進(jìn)行研究。

參考文獻(xiàn)

[1]PACKER M. Do most patients with obesity or type 2 diabetes, and atrial fibrillation, also have undiagnosed heart failure:A critical conceptual framework for understanding mechanisms and improving diagnosis and treatment[J].Eur J Heart Fail, 2020, 22(2): 214-227.

[2]孫玉青, 杜昕, 何柳, 等. 住院心力衰竭患者新發(fā)心房顫動(dòng)的危險(xiǎn)因素相關(guān)性分析[J]. 中國(guó)循證心血管醫(yī)學(xué)雜志, 2021, 13(10): 1232-1236.

[3]中華醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病學(xué)分會(huì)心力衰竭學(xué)組, 中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)心力衰竭專(zhuān)業(yè)委員會(huì),中華心血管病雜志編輯委員會(huì). 中國(guó)心力衰竭診斷和治療指南2018[J]. 中華心血管病雜志, 2018, 46(10): 760-789.

[4]中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病預(yù)防與康復(fù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì). 心房顫動(dòng)患者心臟康復(fù)中國(guó)專(zhuān)家共識(shí)[J]. 中華內(nèi)科雜志, 2021, 60(2): 106-116.

[5]張潔, 洪舟, 李榮,等. NT-proBNP在慢性充血性心力衰竭中的表達(dá)及與NYHA分級(jí)和LVEF的關(guān)系[J]. 現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)進(jìn)展, 2015, 15(20): 3905-3907.

[6]王麗, 杜葉平, 李倩, 等. 重癥心衰患者發(fā)生房顫的危險(xiǎn)因素及E-Coach管理模式干預(yù)的有效性[J]. 心血管康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志, 2022, 31(5): 538-542.

[7]李詠梅,張凱,張倩,等. 心力衰竭患者新發(fā)心房顫動(dòng)的現(xiàn)況調(diào)查及相關(guān)因素研究[J]. 中國(guó)臨床醫(yī)生雜志,2023,51(7):801-804.

[8]譚鳳, 郭任維, 李莉, 等. 新發(fā)心力衰竭與慢性心力衰竭急性加重患者臨床預(yù)后的相關(guān)因素分析[J]. 中國(guó)循證心血管醫(yī)學(xué)雜志, 2022, 14(5): 545-548, 553.

[9]劉雅茹, 卜星彭, 李春霞, 等. 老年心力衰竭患者血壓變異性與新發(fā)心房顫動(dòng)的相關(guān)性[J]. 中國(guó)臨床保健雜志, 2022, 25(5): 640-643.

[10]季舒亞, 章鳳, 程龍, 等. 急性心肌梗死后新發(fā)心房顫動(dòng)的臨床特征及其對(duì)預(yù)后的影響[J]. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版), 2021, 42(4): 510-515.