4~6周患兒發育性髖關節發育不良的獨立危險因素分析

樊月明 史敬學 周仁強

作者簡介:樊月明,大學本科,副主任醫師,研究方向:高危兒的早期管理與篩查。

【摘要】目的 分析4~6周患兒發育性髖關節發育不良(DDH)的獨立危險因素,為臨床治療提供參考。方法 選取2020年1月至2022年12月于通渭縣婦幼保健院完成DDH超聲篩查的476例4~6周嬰兒及母體的臨床資料進行回顧性分析,根據DDH超聲篩查結果分為DDH組(71例)與非DDH組(405例)。比較兩組嬰兒及母體的臨床資料,探討DDH的獨立危險因素。結果 DDH篩查結果顯示,陽性率為14.92%(71/476),其中64例DDH患兒為髖臼發育不良型,占比為90.14%(64/71)。兩組性別、出生體質量、孕婦分娩經歷、臀紋對稱、孕期羊水情況、孕婦年齡、孕周比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。DDH組孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸占比均高于非DDH組(均P<0.05)。多因素Logistic回歸分析結果顯示:孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸是DDH的獨立危險因素(均P<0.05)。結論 嬰兒期DDH發病率較高,早期多為髖臼發育不良型,孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸是其獨立危險因素,因此,臨床應重視DDH早期篩查,以便早期干預。

【關鍵詞】發育性髖關節發育不良;超聲檢查;危險因素

【中圖分類號】R726.8 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-2665.2024.08.0.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.08.032

發育性髖關節發育不良(developmental dysplasia of the hip, DDH)是造成嬰幼兒及青少年殘疾的主要髖關節疾病,是由于髖關節在發育過程中形態異常,導致髖關節穩定性受損,進而可能引發髖關節脫位,嚴重危害患兒健康[1]。早期篩查及干預在改善DDH患兒預后中具有重要作用,且依據影像學及其他輔助檢查結果,評估患兒三維超聲病理形態學,對選擇合適的治療方法至關重要。目前,針對DDH臨床通常采用保守治療或手術治療。但如何識別高危群體,開展早期篩查工作,提高檢出率與早期干預率,是DDH早期診治的難點。DDH篩查方法包括X線平片技術[2]、超聲Graf分型法[3]等,這些方法的臨床價值均已得到廣泛驗證,但臨床開展早期篩查的時間多為出生后6周~6個月。 《發育性髖關節發育不良臨床診療指南(0~2歲)》[4]中提出,在條件允許情況下,應盡早開展篩查工作,并推薦將出生后4~6周作為篩查最佳時期。基于此,本研究對476例4~6周內完成DDH超聲檢查的嬰兒及其母體的臨床資料進行分析,探討嬰兒發生DDH的獨立危險因素,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年1月至2022年12月于通渭縣婦幼保健院完成DDH超聲篩查的476例4~6周嬰兒及母體的臨床資料進行回顧性分析,根據DDH超聲篩查結果分為DDH組(71例)與非DDH組(405例)。其中男嬰248例,女嬰228例;孕周35~43周,平均孕周(39.58±4.71)周;母親年齡<35歲者403例,≥35歲者73例;分娩方式:自然分娩285例,剖宮產191例。兩組嬰兒及母體基本情況比較,見表1。本研究經通渭縣婦幼保健院醫學倫理委員會批準。納入標準:⑴DDH組患兒符合《發育性髖關節發育不良臨床診療指南(0~2歲)》中的診斷標準;⑵嬰兒年齡4~6周。排除標準:⑴存在病理性髖脫位者;⑵嬰兒或母體臨床資料不完整者。

1.2 檢查方法 使用超聲儀(深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司,粵械準注20142230190,型號:DP-7)進行檢查:受檢嬰兒取仰臥位,保持下肢屈髖屈膝,在安靜狀態下進行檢查;根據標準圖像要求,對超聲波圖像進行檢查,排除顯示不清、不符合標準等圖像后,根據嬰兒髖臼盂緣、股骨頭、髖臼的結構、位置,測量空間形態形成的α角、β角。 α角、β角均測量2次,并取平均值,若兩次誤差較大,則重新測量。檢測結束后,嬰兒的分型為GrafⅡ~Ⅳ型可診斷為DDH。

統計兩組嬰兒及其母親臨床資料,具體包括:⑴孕婦分娩經歷、孕臀位、孕期羊水情況、孕婦年齡、分娩方式、孕周;⑵嬰兒性別、出生體質量、存在家族史、臀紋對稱、先天性肌性斜頸。

1.3 觀察指標 ⑴476例嬰兒的DDH篩查結果及病變分型情況。⑵兩組嬰兒及母體的臨床資料。⑶分析影響嬰兒發生DDH的獨立危險因素。

1.4 統計學分析 采用SPSS 25.0統計學軟件進行數據處理。計量資料用(x)表示,行t檢驗;計數資料用[例(%)]表示,行χ?檢驗。危險因素采用多因素 Logistic 分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 476例嬰兒的DDH篩查結果 476例嬰兒的DDH篩查結果顯示:陽性率為14.92%(71/476)。 71例DDH患兒中單髖病變53例(74.65%),雙髖病變18例(25.35%);髖臼發育不良型64例(90.14%),髖關節半脫位3例(4.23%),髖關節全脫位4例(5.63%)。

2.2 影響嬰兒發生DDH的單因素分析 兩組性別、出生體質量、孕婦分娩經歷、臀紋對稱、孕期羊水情況、孕婦年齡、孕周比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);DDH組孕臀位、存在家族史、剖宮產、存在先天性肌性斜頸占比均高于非DDH組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

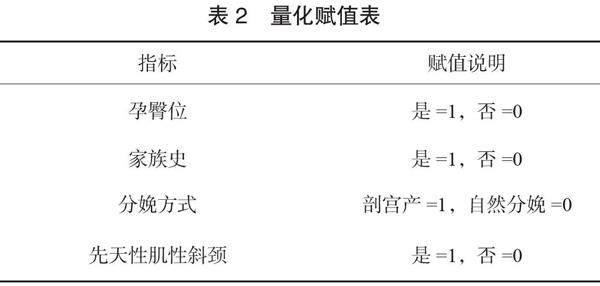

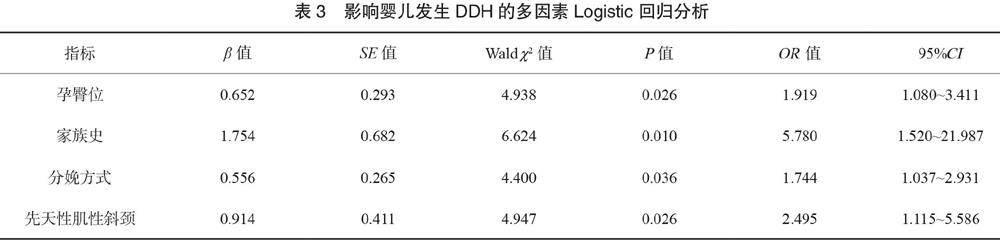

2.2 影響嬰兒發生DDH的多因素Logistic 回歸分析 以上述具有統計學差異的變量為因變量,進行量化賦值,見表2。多因素Logistic回歸分析結果顯示:孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸是嬰兒發生DDH的獨立危險因素(均P<0.05),見表3。

3 討論

髖關節篩查在嬰幼兒時期的肌肉骨骼系統疾病防治中至關重要,可用于排查DDH,包括髖關節脫位、半脫位等。根據DDH患兒的月齡與分型結果,合理選擇外展支具或挽具進行治療,可促使髖關節在治療或活動過程中逐步復位,并維持良好的復位效果[5]。DDH篩查的傳統方法包括體格檢查、X線平片、超聲檢查。體格檢查的操作簡單,易于普及,能夠及時發現髖關節異常,但在評估髖關節發育狀況及形態等方面不能提供詳細的信息。魏世榮等[8]研究提示,X線平片與超聲檢查對DDH的篩查結果基本一致,可根據實際情況進行靈活選擇。另有研究表明,月齡6個月內的高危嬰兒應用超聲Graf分型法進行DDH早期篩查,能夠獲得比較準確的診斷結論[7]。

本研究結果顯示,476例4~6周嬰兒進行超聲Graf法早期篩查的DDH陽性率為14.92%,與王康等[8]及馮婷婷等[9]研究結果相近。本研究結果顯示,71例DDH患兒中,疾病類型以髖臼發育不良型為主,占比達90.14%(64/71)。髖臼發育不良型主要特征是骨性髖臼外上緣缺少鈣化。從本組患兒的分型結果看,4~6周嬰兒篩查病例多為髖臼發育不良型,患兒結構關系異常的問題尚不嚴重,按照現有DDH治療指南,給予早期治療,能夠獲得較好的中心復位效果[10]。

多因素Logistic回歸分析結果顯示:孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸是嬰兒發生DDH的獨立危險因素。分析原因如下:⑴胎位為臀位是一種較常見的異常胎位,其形成原因較復雜,如產婦腹壁松弛、胎兒宮腔內活動受限、子宮畸形等。其危害為在分娩過程中可能出現難產、宮腔缺氧、大出血等問題。一方面,可能增加分娩過程的處理難度與自然分娩的危險性,導致分娩時間延長、產婦痛苦加重;另一方面,也會對胎兒的發育有影響,如分娩過程因頭部擠壓出現的臂叢神經損傷、因過度塑形導致的DDH等[11]。因此,后續DDH篩查中,應重點關注此類新生嬰兒的首次超聲檢查結果。⑵針對家族史與DDH的關聯,本研究結果與潘蕾等[12]報道一致。但仍缺少相關原因與內在機制的討論,后續有必要從遺傳因素等方面展開分析,進一步明確兩者的關聯。⑶分娩方式與嬰兒發生DDH密切相關,翟大明等[13]研究結果也顯示剖宮產是嬰兒發生DDH的獨立危險因素。⑷先天性肌性斜頸屬于兒童時期常見頭頸部姿勢畸形,主要與分娩時發生損傷、胎位異常等有關,可致顏面部發育畸形。從病因學分析,斜頸的病因包括臍帶過短、胎位不正等,與DDH的病因之間存在交叉,而臨床也發現部分DDH患兒伴有肌性斜頸。但本研究所選病例較少,肌性斜頸與DDH發病風險之間的關聯仍存在爭議,后續有必要完善該結論的驗證與實驗分析,通過大量樣本的對比與深入討論,明確DDH患者常伴斜頸的原因,進一步判斷該因素是否可納入DDH高危人群的識別指標中。同時,本研究選擇的嬰兒在4~6周內完成超聲篩查,僅從統計結果看,早期篩查仍具有一定的臨床價值。但由于缺少相應的對比數據,4~6周內篩查與4周~6個月篩查是否會影響篩查結果的準確率,尚無可靠定論,在條件允許情況下,可通過設計臨床試驗,對兩種篩查策略的效果差異進行比較,并結合嬰幼兒的實際情況,對篩查時機的管理展開討論,優化現有DDH篩查方案。

綜上所述,嬰幼兒具有一定的DDH發病風險,無論是否存在高危因素,均應慎重考慮DDH篩查的必要性。嬰兒期DDH多為髖臼發育不良型,孕臀位、存在家族史、剖宮產、先天性肌性斜頸等是DHH發病的獨立危險因素,因此,臨床應重視4~6周嬰兒的DDH早期篩查,以便給予早期治療,以期獲得較好的中心復位效果,提高患兒預后效果。

參考文獻

[1]ESCRIBANO G C,BACHILLER C L, MARI U S I, et al.Developmental dysplasia of the hip: Beyond the screening.Physical exam is our pending subject[J].Anales de pediatria, 2021, 95(4): 240-245.

[2]王守桂, 何海燕, 張祥生, 等.X線平片技術在兒童發育性髖關節發育不良篩查診斷中的臨床價值[J].中國婦幼保健, 2019, 34(6): 1408-1410.

[3]張麗華, 陳瑋吉, 何德榮, 等. 超聲Graf法在嬰兒發育性髖關節發育不良篩查中的價值[J]. 中華實用診斷與治療雜志, 2017, 31(3): 267-269.

[4]中華醫學會小兒外科分會骨科學組, 中華醫學會骨科學分會小兒創傷矯形學組.發育性髖關節發育不良臨床診療指南(0~2歲)[J].中華骨科雜志, 2017, 37(11): 641-650.

[5]陳兆強, 楊建平, 張中禮, 等. 嬰兒Graf Ⅱ a型髖關節自然轉歸及治療指征的前瞻性研究[J]. 中華骨科雜志, 2017, 37(7): 385-392.

[6]魏世榮, 劉霞, 劉廣祿, 等.X線攝影與超聲檢查對嬰幼兒發育性髖關節發育不良的診斷價值[J]. 海南醫學, 2021, 32(23): 3106-3108.

[7]劉茲菊, 楊斌. Graf法超聲對嬰幼兒發育性髖關節發育不良的早期應用價值[J]. 中國臨床研究, 2022, 35(2): 213-217.

[8]王康, 郝建宗, 張放, 等. 石家莊地區嬰兒發育性髖關節發育不良的早期篩查及危險因素分析[J]. 河北醫藥, 2020, 42(7): 1088-1091.

[9]馮婷婷, 趙旭飛, 徐靜芳, 等. 嬰兒發育性髖關節發育不良的早期篩查及影響因素分析[J]. 中國婦幼保健, 2021, 36(19): 4526-4529.

[10]鄒密密, 何志容, 郭廷華, 等.Graf法在不同月齡異常體征合并發育性髖關節發育不良高危嬰兒超聲診斷中的價值[J]. 中國優生與遺傳雜志, 2021, 29(5): 711-715.

[11]王妙娜, 金細強, 李小霞, 等. 孕晚期臀位外倒轉術的安全性及影響因素臨床分析[J]. 中外醫學研究, 2020, 18(15): 154-156.

[12]潘蕾, 張中禮, 張濤, 等. 天津市嬰兒發育性髖關節發育不良的篩查結果及危險因素分析[J]. 中華骨科雜志, 2022, 42(9): 570-578.

[13]翟大明, 趙奕文, 湯衛忠, 等. 5227例嬰兒發育性髖關節發育異常篩查結果的回顧性分析[J].中國中西醫結合影像學雜志, 2018, 16(4): 368-370, 384.